世界中にバイク博物館は数あれど、イギリスの『ナショナルモーターサイクルミュージアム』は、展示台数850と世界最大級だ。国立だけあってそのほとんどはイギリス車で、世界のバイク史の前半をイギリスがつむいできたことを実感できるミュージアムなのである。

●文/写真:ヤングマシン編集部(山下剛)

英国バイク産業の聖地へ

ナショナルモーターサイクルミュージアムは、イギリスのイングランド中部、バーミンガムにある。バーミンガムは1900年代初頭に勃興したイギリスのバイク産業の中心だった土地で、トライアンフ、BSA(正式名称はバーミンガム・スモール・アームズ・トレード・アソシエーション)、ノートン、アリエル、ヴェロセットなどが拠点としていただけでなく、その後倒産した数々のメーカーが集まっていた由緒ある地域でもある。

創業当初のトライアンフはコベントリーに工場を持ち、1977年に倒産するまではメリデンに工場を据えていたが、これらもやはりバーミンガムの東部にある町だ。1990年の復活で工場が建設されたヒンクリーもバーミンガムの東部にあり、現在もそこでトライアンフの主要モデルが製造されている。

ナショナルモーターサイクルミュージアムは、そんな伝統と歴史を持つ土地にある。日本でいえば静岡・浜松のような地域といえるかもしれない。しかし、浜松にはヤマハとスズキのバイク博物館があるが、公立のバイク博物館はない。そうしたところに、イギリスと日本のバイク文化の違いというか、日本が世界に誇る産業であるにもかかわらず、バイクという乗り物と趣味が一般社会で認知されていない悲しい現実を感じてしまう。

さて、ナショナル(国立)というだけあって、およそ850台の展示車両のほとんどはイギリス製だ。復活したメーカーであるトライアンフ、BSA、ノートン、現在はインドを拠点とするロイヤルエンフィールドといった、日本でも有名なメーカーはもちろん数多くのモデルが展示されているが、イギリスの旧車に興味を持ったことがある人でないと知らないメーカーのものが大半だ。

日本でもバイク産業の勃興期の1950年代には100を優に超えるメーカーが存在したといわれるが、イギリスでもそれは同様で、しかも日本よりも20~30年早くそうした群雄割拠の時代を迎えていた。ナショナルモーターサイクルミュージアムにはそうしたイギリスのバイク史がほぼすべて、保管・展示されている。

館内は5つのブースに分かれており、おおよそ年代順、そしてメーカーごとに集めて展示されている。ひとつひとつのブースはかなり広いのだが、それでも850台ものバイクを展示するとなるとどうしてもすし詰めになってしまう。そのため車両の写真を撮るのもなかなか困難だし、あまりに台数が多いこともあってすべてを細部までじっくりと観察し、撮影するのはなおのことむずかしい。

一度訪れればすべてを見られる、イギリスのバイク文化や歴史がわかるという施設ではなく、その都度テーマを決めて訪れたり、何度も通って楽しむ。そんなミュージアムなのだろう。

ちなみに、ミュージアムのホームページには「館内の写真撮影は自由です。どんどん撮ってSNSにアップしてください」と書かれているのだが、「ただし商用利用はできません。別途申請が必要です」と追記されている。それにもかかわらず私は申請せずに訪問し、受付で日本から来たメディアであることを明かし、写真撮影して日本のバイクメディアで記事にしたいと話すと、ホームページに書かれているように「メールで申請してください」との返答だった。当然である。しかし、ひとまず名刺をわたしたうえでメールを送ろうとすると、受付の女性は「私が代わりにメールしておきます」と言い、数分後に「オーケー! 好きなだけ撮影してください」とありがたい対応をしてくれた。国立とは思えない迅速さと寛容な対応も、バイク文化が社会的に認知されているイギリスならではなのかもしれない。

というわけで、ナショナルモーターサイクルミュージアムの膨大なバイクの中から、独断と偏見(日本ではお目にかかれなさそうなモデルを中心にした)で選んだ英国車を紹介しよう。もしも興味を持ったなら、ぜひバーミンガムのミュージアムを訪れてじっくりとイギリスのバイク文化に触れ、併せてトライアンフ本社工場見学ツアー(要予約)も楽しむのがオススメだ。

ナショナルモーターサイクルミュージアムから厳選紹介!

基本的に動態保存……!

ナショナルモーターサイクルミュージアムにはこんなブースが5つもあり、およそ850台(基本的に動態保存とのこと)が収蔵されている。とてもじゃないが、一度の訪問ではすべてをじっくり鑑賞することはできないほどの規模だ。

最高速度記録に挑んだストリームライナー

ミュージアムの入口に展示されている最高速度記録に挑んだノートン(Norton)のマシン。手前の黄色いマシンは『750cc ノートン・ストリームライナー』で、1970年にアメリカ・ボンネビルのソルトレイクフラッツで208.729mph(約335.92km/h)を記録。奥のマシンは『1700cc ガルフ・ノートン』で、ノートン・コマンドの850ccエンジンを2基搭載し、271mph(約436.13km/h)を記録するも、ヤマハの700ccエンジンを2基搭載したマシンに敗れたそうだ。

126年前の400ccマシン

ビーストンハンバー(Beeston Humber)が1898年に製作した400ccガソリンエンジンを搭載したトライク。当時は1馬力あれば一人乗りには十分と考えられていたようだが、それでもエンジンを二輪車に積むには重すぎたため、このようなペダル付き三輪車に搭載された。ギアやクラッチを装備していないので、車両が停車するとエンジンも停止する。なお、こうしたトライクはイギリスの赤旗法(馬車業者の既得権益を守るため、自動車の制限速度を市街地で2mph、郊外で4mphに制限し、なおかつ車両の前方に歩行要員をつけなければならないという法律)が全面撤廃された1896年に、ロンドンからブライトンまで走った唯一のモーターサイクル(当時も現在もイギリスではトライクは二輪車に分類される)だったそうだ。

1902年の第1号車

1883年に貿易商として創業し、自転車やミシンを取り扱っていたジークフリード・ベットマン&カンパニー・インポート・エクスポート・エージェンシーは、3年後にザ・トライアンフ・サイクル・カンパニー(The Triumph Cycle Company)へ社名を変更。現在のトライアンフの誕生である。その後、1902年に製造した記念すべき第1号車。エンジンは2.25psを発生するベルギーのミネルバ社製を採用し、自社製の自転車に搭載していた。

貴族の女性も運転した?

ラレー(Raleigh)といえばイギリスの名門自転車メーカーとして有名だが、20世紀初頭にはエンジン付きのタンデムトライクも手がけていた。水冷式エンジンは3.5spを発生し、2速ギア、クラッチ、ブレーキも装備していた。前部の座席にはかなり凝った装飾がされていることから、貴族などの富裕層が大切な人を乗せて走るトライクだったのかもしれない。ちなみに、運転席にもワイヤーによるエンジンガードを装備し、ロングスカートを着用した女性でも運転できるよう設計されている。

499cc単気筒を積んだ第1号車

ラッジ・ウィットワース(Rudge Whitworth)は自転車メーカーとして19世紀末に創業し、20世紀初頭にはコベントリーでバイク生産を開始したメーカーだ。これは1911年に発売した第1号車で、499cc空冷単気筒エンジンにシングルスピードギアとクラッチを装備。よくよく観察すると、ドライブ機構は金属チェーンではなく革をつないだチェーンが使われている。ラッジ・ウィットワースは1913年と1914年にはマン島TTで、1928年にはアルスターGPで勝利したほか、第一次世界大戦では軍用車両も生産していた。しかし経営悪化により、1939年には第二次世界大戦用のレーダーや電子機器の製造へ事業転換し、バイク生産から撤退した。

エンフィールド・サイクル・カンパニー

ロイヤルエンフィールド(Royal Enfield)がイギリス生まれで、現在はインドのバイクメーカーということは日本でも広く知られている。同社の創業は1891年で、バイク製造は1901年にスタート。当時の社名はエンフィールド・サイクル・カンパニーだった。この車両は1914年に開発した425ccV型2気筒エンジンと2速ギアを搭載したバイクで、最高出力は3psを発生した。ちなみに当時の新車価格は52.1ポンドで、馬なら1頭、牛なら5頭分、熟練職人の賃金157日分に相当したそうだ。

9年間で消えたが水冷水平対向2気筒を生産

ウィリアムソン・モーター(Williamson Motor)もコベントリーを拠点とするバイクメーカーだが、1912年から1920年までのわずか9年間でバイク業界から消えたという、幻のようなメーカーだ。エンジンはイギリスのダグラス社製964cc水冷水平対向2気筒(最高出力8ps)をクランク横置き(シリンダーが車体の前後方向に向く)で搭載している(写真ではわかりにくくて申し訳ない)。ちなみに、水平対向2気筒エンジンは1905年から生産していたダグラスがその最初といわれ、BMWはダグラスを規範としたともいわれている。なお、ダグラスは第二次世界大戦後に経営難となり、1957年にはバイク製造から撤退した。

1926年、TTウィナーとペイント

ヴェロセット(Velocette)は日本でもその名を広く知られている英国旧車で、トライアンフやBSAと同じくバーミンガムに拠点を置くメーカーだったが、ハンドメイドかつ家族経営の小さな会社ながら量産メーカーに匹敵する台数を生産した。さらに油圧ダンパー付きスイングアームリアサスペンション、シフトチェンジ位置調整が自動で決まるフットシフトを発明して特許を取得するなど、強い存在感を放っていた。しかし他メーカー同様、60年代から経営難に陥り、1971年には姿を消している。この車両はKSS MK1の最終型となる1935年式で、348cc空冷単気筒エンジンを搭載するスーパースポーツだ。マン島TTでも活躍し、燃料タンクには『1926-28-29 T.T. WINNERS』と誇らしげなペイントが施されている。

のちにBSAのスクーターブランドへ

サンビームサイクルズ(Sunbeam Cycles)もバーミンガムを拠点としていたメーカーで、1920年台にはマン島TTで活躍して頭角を現した。その後の1937年、AMC(アソシエイテッド・モーターサイクルズ)に買収され、さらに1943年にはBSAに買収される。それ以降はBSAのスクーターブランドとして名を残していたが、それも1965年に消滅してしまう。第二次世界大戦後、サンビームは鹵獲したBMW R75をベースとしたバイクを生産していたが、このS7(1946年)はBSA初期(1932年頃)のプロトタイプ『ライン・アヘッド・ツイン』を改良した、クランク縦置き500cc直列2気筒エンジンを搭載している。

ハーレーと間違えないよう社名を変更

ヴィンセント(Vincent)は、H.R.D.モーターズを買収した1928年に『ヴィンセントH.R.D.』として誕生し、1955年までバイクを製造した。ハーレーダビッドソン(HD)との混同を避けるため、1950年から社名をヴィンセントに変更している。そのため前期と後期ではタンクのロゴが異なる。そして、1948年に発売したブラックシャドウは、998cc空冷50度V型2気筒エンジンを搭載。最高出力は55.8ps、乾燥重量は208kgと軽く、最高速度は125mph(約201.2km/h)を誇る、当時の世界最速バイクだった。今もエンスージアストに人気があり、高額で取引されている貴重な車両だ。

フライング・バナナ

ウーラー(Wooler)は1911年に創業し、20年代には“フライング・バナナ”の愛称で有名になったが、1930年に世界大恐慌のため倒産。しかし第二次世界大戦が終わった1945年、ウーラーは水平対向4気筒エンジンを搭載したマシンのプロトタイプを発表し、1948年のロンドンショーで公開した。フライング・バナナの由来となった、ガソリンタンクがステアリングヘッドを取り囲む独特のディテールは健在で、エンジン形式と駆動機構はホンダ・ゴールドウイングの水平対向4気筒+シャフトドライブの登場より20年以上先駆けていたが、1956年に創業者のジョン・ウーラー氏が死去するとブランドもバイクも消滅した。

英国育ち? のインディアン

インディアン(Indian Motorcycle)はハーレーダビッドソンと並ぶアメリカの二大巨頭だったが、1940年代後半になるとイギリスのバーチカルツインの人気に押され、それに対抗するも失敗。50年代初頭にはイギリスのブロックハウス・エンジニアリング社が経営権を買い取り、1953年にインディアンの生産は中止された。その混乱期にイギリスのAMCがこれを買収し、イギリス製エンジンを搭載したハイブリッドモデルがいくつか生産された。このニューヨーク市警用バイクは、ロイヤルエンフィールドのコンステレーションそのもので、イギリスのレディッチ社が生産してアメリカへ輸出し、インディアン社がポリス仕様へと改良した。この車両はそうした経緯で50台生産されたインディアン・チーフの1台で、エンジンとフレームは1958年式だが、実際に使用されたのは1960年以降かもしれないという、複雑な生まれと育ちのバイクだ。

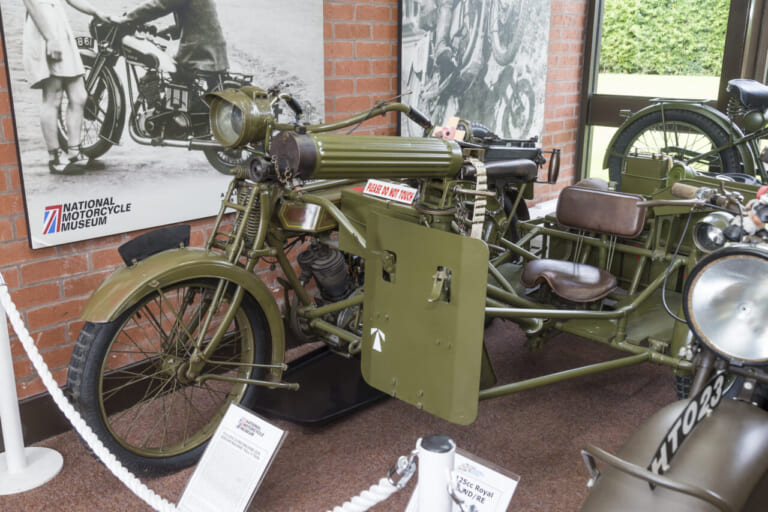

第一次世界大戦中に製造

クライノー(Clyno)は1901年から1920年までバイクを製造していたメーカーで、これは744cc空冷50度V型2気筒エンジンを搭載する軍用サイドカー。A.J.S.の創業者であるスティーブン・ブラザーが製造していた車両に、ヴィッカース社の重機関銃を装備したものだ。第一次世界大戦がはじまった1914年から、終戦の1918年まで製造された。クライノーだけでなく、戦時中はさまざまなメーカーが軍用バイクを製造していた。

A.J.スティーブンス=A.J.S.

A.J.S.は、1909年に創業したメーカーで、ジョー・スティーブンスとアルバート・ジョン・スティーブンスの兄弟によって運営された。社名は弟の名のイニシャルに由来し、正式名称は『A.J.スティーブンス(A. J. Stevens & Co. Ltd)』という。1920年代には自動車やバスの製造も手がけていたが、1931年に財政悪化により倒産。バイク事業はマチレス社が買収し、A.J.S.はブランドとして存続する。さらにマチレスは1938年にAMCに買収されるが、1960年代にイギリスのバイク産業全体が斜陽化すると、1966年にAMCが倒産。ノートン・ヴィリアーズが権利を所有することになったが、1974年に同社も倒産。A.J.S.の権利はフラフ・ブラウン氏が獲得してブランドが存続した。現在はイギリスでデザインし、中国で生産する体制をとりながら小排気量バイクやスクーターを製造している。写真は1930~1950年代の黄金期のモデル群だ。

かなり初期のノートン

ノートン・モーターサイクルズ(Norton Motorcycles)は、1898年にバイク用パーツやアクセサリーメーカーとして創業し、1902年に自社製バイクの製造をスタートさせた。しかし1953年にはAMCに買収され、1966年にはノートン・ヴィリアーズとして再編。さらに、1973年にすでにトライアンフを吸収していたBSAと合併することで『ノートン・ヴィリアーズ・トライアンフ(NVT)』が設立されるに至る。NVTはイギリス政府と経済界がバイク産業を守る目的で設立したのだが、それも1978年までしか続かなかった。しかしノートンの所有権はその後、さまざまな起業家の手にわたりつつも生き残り、紆余曲折を経た現在はインドのTVSモーターの傘下となっている。写真は1906年に発売したノートンのスポーツモデル第1号車で、985cc空冷45度V型2気筒エンジンを搭載。最高出力は8psで最高速度は45mph(約72.4km/h)。同時期のノートンVツインは1907年のマン島TTの2気筒クラスで優勝し、それ以降ノートンはマン島TTで94勝を挙げている。

レアな6Tサンダーバード

トライアンフの旧車といえば、1950~60年代のトロフィーやボンネビルが人気で、イギリスやマン島はもちろん、日本でもよく見かける。しかし、いわゆる“バスタブ”と呼ばれるリアフェアリングを装備した6Tサンダーバード(1961年)はなかなかお目にかかれない。しかもこの車両はパニアケースを装備した純然たるツアラーだ。

ヒンクリー時代トライアンフ、初期のモデルたち

ジョン・ブロア氏によって1990年にトライアンフは完全復活し、ヒンクリーに工場をかまえてバイク製造をスタートした。そして同時に3気筒エンジン搭載モデルを軸としたラインナップ展開をしていき、トライアンフは伝統のバーチカルツインとともに優れた3気筒エンジンを製造するメーカーとして確固たる地位を築いてその価値を証明した。ヒンクリー初期のトライアンフは日本であまり見かけないが、イギリスやマン島では優良なコンディションで走っている姿をよく見かける。この写真にはトロフィー1200、トライデント900、デイトナ750、タイガー900などが並ぶ。

二輪車のロールスロイス

“二輪車のロールスロイス”と呼ばれたブラフシューペリア(Brough Superior)は、1919年から1940年までの21年間でおよそ3000台を生産したが、その優れた価値ゆえにおよそ三分の一が今なお現存しているともいわれる。SS100は1924年から1940年までに約380台が生産されたモデルで、前期はJAP製、後期はマチレス製エンジンを搭載する。この車両は1925年製のレーサーで(もちろん公道仕様車も製造販売していた)、エンジンはJAP製980ccV型2気筒を積む。最高出力は45.6psで、最高速度は112mph(約180.2km/h)。ブラフシューペリアはすべてのモデルで100mph(約161km/h)以上で走行できることを保証していたという。1920年代というバイク黎明期であることを考えれば、これは他の追随を許さない驚異的なスペックで、スーパーバイクの先駆けであることはまちがいない。

じつは1982年まで生きながらえたメーカー

スコット・モーターサイクル(Scott Motorcycle)の名は日本ではあまり知られていないが、1901年にエンジンを初製作して以来、幾多の経営難のためオーナーが代わりつつも1982年までバイク製造を続けたメーカーである。最初期から2ストローク水冷並列2気筒エンジンを得意とし、チェーン式の2速ミッションやキックスターターで特許を取得している。この『レイノルズ・スペシャル(Reynolds Special)』(1932年)は、1920年代初頭からスコットの販売店を運営し、スコット用アクセサリーなどを販売ていたアルベルト・E・レイノルズにちなんだモデルで、当時はめずらしいツインヘッドライト、ブランプトン・ボトムリンクガーダーフォーク、流線型のラジエター、ヴェロセット製のポジティブストップフットギアチェンジを備えている。エンジンはシリンダーが大きく傾斜した2ストローク596cc水冷並列2気筒(スコット600ccパワープラスレプリカ)で、シリンダーヘッドはアルミ製。3速ミッションが組み合わされ、80mph(約129km/h)での走行を可能としていた。

創業250年以上の刀剣製造メーカー

ウィルキンソン・スウォード(Wilkinson Sword)は、その名のとおり刀剣を製造していたメーカーで、創業は1772年と古く、現在はアメリカ資本となりつつもカミソリメーカーとして存続している。バイクを製造していたのは1903年から1916年と短期間で、生産台数も少ない。それゆえに貴重なヒストリックバイクである。これは1912年に製造された『TMC シリーズV』で、エンジンは4ストローク水冷848cc直列4気筒SVを搭載し、単板クラッチと3速ギアボックス、シャフトドライブ駆動を備えている。エンジンのユニークさもさることながら、背もたれの備えたラグジュアリーなサドルシートや赤茶色のボディカラー、極端に長いフットボードなど、黎明期ならではの独創性を感じられる。

2スト170ccのキックボードスクーター

キングスベリー・アビエーション(Kingsbury Aviation)は1916年から1921年まで存在していたイギリスの航空機メーカーで、1919年からスクーターも製造していた。これは2ストローク170ccエンジンを搭載したスクーターだが、シートを装備していないため立ち乗りするタイプ。パワーソースこそ異なるが、今でいうならキックボードスタイルで、100年以上も前にこうした形状のパーソナルモビリティが存在していたことにはあらためて驚かされる。リアサスペンションは装備していないが、ボードを取り囲むフレームがしなることで、路面からの衝撃を吸収する性能を持っていたという。

英国メーカーのプロダクションレーサーたち

1970年代初頭、ノートンはタバコブランドのジョン・プレイヤー・スペシャル(John Player Special)がスポンサーとなったノートン・プロダクションレーサー(750ccコマンドのワークスレーサーで、JPNまたはJPSノートンとも呼ばれる)を製作し、マン島TT、スラクストン500マイルレース、ハッチンソン100などの国内レースだけでなく、アメリカのデイトナ、イタリアのイモラなど海外のレースでも活躍した。トライアンフも同時期にプロダクションレースにおいてワークス活動をしており、マン島TTのほかボルドール24時間などの耐久レースにも参戦している。

ノートンのロータリーエンジン搭載車

ノートンといえばロータリーエンジンを搭載したレーサーも忘れてはならない存在だろう。そもそもは1960年代にトライアンフが開発に着手したのだが、その後プロジェクトはノートンが引き継ぎ、1987年に開発されたロータリーエンジンは空冷だった。しかし翌年には水冷式を開発。JPSカラーのブラック、グレー、ゴールドで彩られた水冷式ツインローター・ロータリーエンジンを搭載したRCW588は、イギリスのTT-F1選手権に出場してイギリスのレースファンを熱狂させ、観客動員数を増やした。1988年にノートンデビューを果たしたスティーブ・スプレイ選手は翌年のTT-F1選手権で優勝。1990年にはロバート・ダンロップ選手(2024年のマン島TTで最多勝利数記録を29として新記録を樹立したマイケル・ダンロップ選手の父)がノースウェスト200やTT-F1選手権やマン島TTで活躍した。

ロータリーエンジンの救急車?!

警察用バイク(白バイ)は世界各国で使用されているが、救急バイクはめずらしい存在かもしれない。これはノートン・コマンダー(1991年)で、RCW588譲りの588cc水冷ツインローター・ロータリーエンジンを搭載している。最高出力は86.2ps、乾燥重量は235kgと決して軽くはないが、最高速度は135mph(約217km/h)となっている。この救急バイクはコマンダーが1993年に生産終了となる2年前、ロンドンの救急サービス局に配備された。なお、コマンダーは1988年から1993年までにおよそ300台が生産された。

BMWよりも早かった

フルフェアリングを装備した市販車といえばBMW R100RS(1976年)が知られているが、それよりもおよそ20年前の1958年、ロイヤルエンフィールドは足元までカバーするフェアリングを装備したツアラーを製造していたという。フロントフォークのインナーチューブやフェアリングの隙間まで覆う巨大なフロントフェンダー、高さのあるスクリーンによって優れた耐候性を実現していた。しかし時代はカフェレーサー全盛期で、装備を簡素化してバイク本来の姿かたちを追求することに誰もが熱中していた。そのためフルフェアリングを装備したコンステレーション(先に紹介したインディアンブランドのニューヨーク市警用バイクと同じモデル)の販売は伸びず、1965年に生産終了となった。この車両は1959年式で、エンジンは4ストローク693cc空冷並列2気筒を搭載。最高出力は50.7ps/6250rpm、車重は183kg、最高速度は115mph(約185km/h)だ。

ヘスケス卿によるバイク産業復活へのチャレンジ

イギリスには今なお貴族が存在しているが、1980年代末から90年代前半にかけて政治家として活動していたアレクサンダー・ヘスケス卿は、大のモータースポーツ好きでもあった。1972年にはF1チームを起ち上げ、1975年までチームを率い、独自開発したマシンで年間4位という好成績を収めている。そんなヘスケス卿がイギリス製スーパーバイクを作り、イギリスのバイク産業を復興させるべく、1977年にバイクメーカーを設立して開発に着手。そして1980年に発表されたのがこのヘスケス・V1000だ。エンジンは4ストローク992cc空冷90度V型2気筒で、最高出力は83ps。乾燥重量247kg、最高速度120mph(約193km/h)。設計者は当初シャフトドライブを計画していたが、ヘスケス卿は商業的理由を考慮してチェーンドライブへと変更させ、結果としてコアキシャル構造(ドライブスプロケットとスイングアームピボットが同一)となった。車両価格は4500ポンド(BMW R100RSよりも1500ポンド高かったといわれる)で、およそ140台が生産された。奥に見える銅色のフェアリングを装備しているバイクは、ヘスケスV1000のツアラーバージョンであるヴァンパイアだ。

世界に1基だけのスペアV型8気筒エンジン

1998年にノートンが発表したプロトタイプ『ネメシス』に搭載する、1497cc水冷V型8気筒DOHCエンジン。これは世界で1基しかない予備エンジンだという。このエンジンは鋳造アルミフレームに搭載され、マグネシウム製片持ち式スイングアーム、ホイールリムに装着される大径ブレーキディスク、さらにブッシュボタンで変速できるトランスミッション、F1譲りのアクティブサスペンションを搭載し、最高出力238ps/14000rpm、車重は217kg、最高速度は225mph(約362km/h)とされていた。しかしプロジェクトは暗礁に乗り上げ、市販車が登場することはなかった。

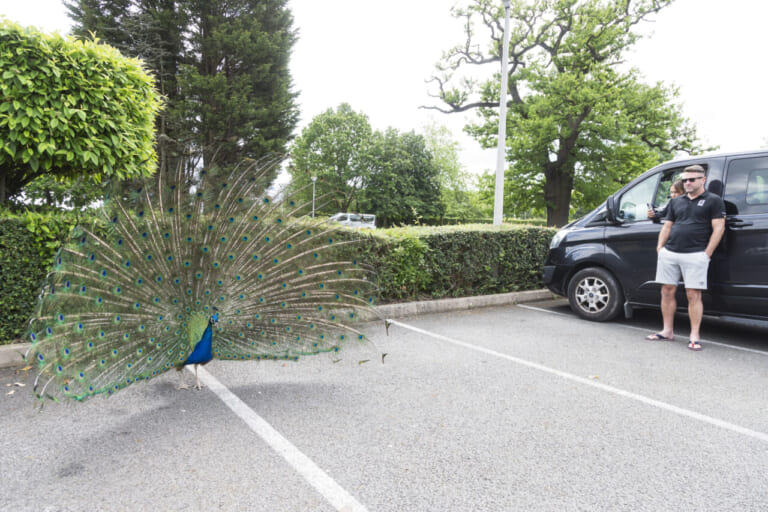

おまけ

オマケの一枚。ナショナルモーターサイクルミュージアムには、なぜか孔雀がいる。野生なのか飼われているのかはわからなかったが、なかなかに人馴れしていて、近づいても逃げない。こちらじっとしていれば、近づいてきて羽を広げてくれるほどサービス精神旺盛だ。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

スーパースポーツより贅沢な感性を追求した最速頂点バイク! 1984年、それまで空冷DOHC4気筒で牙城を守り続けたカワサキが、初の水冷化と先鋭フルカウルのGPZ900R Ninjaで世界最速宣言を謳っ[…]

“モンスターマシン”と恐れられるTZ750 今でもモンスターマシンと恐れられるTZ750は、市販ロードレーサーだったTZ350の並列2気筒エンジンを横につないで4気筒化したエンジンを搭載したレーサー。[…]

天敵ゼファーをターゲットから外しホンダDNAのスーパースポーツを目指す! 1992年のリリースから、実に30年ものロングセラーを記録した空前のヒット作、ホンダCB400スーパーフォア。 実はこれより前[…]

砂漠やオフロードの踏破をテーマに開発していたドリームバイクの途中経過報告! 1991年の第29回東京モーターショーに、スズキは3種の「2駆」もしくは2WD、つまり前後輪とも駆動する試作バイクを参考展示[…]

未知のジャンルへ挑戦した縦置き80度Vツイン どうして縦置きVツインだったんだろう? ホンダGL/CXシリーズ対して、僕は昔から疑問を抱いていた。当時の技術資料を見ると「ウイングGLは1980年代の新[…]

最新の関連記事(レース)

現行レギュレーションは最後になる2026年 2月27日に開幕を迎えたMotoGP2026シーズン。注目のトピックスはたくさんありますが、僕が注目しているのは1000ccエンジンとミシュランのワンメイク[…]

SHOEIが1名増、「X-Fifteen マルケス9」はまさにリアルレプリカ WSBK(スーパーバイク世界選手権)で3度頂点を極めたトプラック・ラズガットリオグル(プリマプラマックヤマハ)のMotoG[…]

“モンスターマシン”と恐れられるTZ750 今でもモンスターマシンと恐れられるTZ750は、市販ロードレーサーだったTZ350の並列2気筒エンジンを横につないで4気筒化したエンジンを搭載したレーサー。[…]

開幕戦タイGPを前に WRCで大活躍している勝田貴元選手と食事をしました。彼は’24年からモナコに住んでいるんですが、なかなか会う機会がなかったんです。実はMotoGPもかなり好きでチェックしていると[…]

短期間でよくぞここまで……! のヤマハV4 マレーシア公式テストの現地ナマ情報第2弾は、ついにV型4気筒エンジンにスイッチし、スーパーバイク世界選手権(SBK)チャンピオン、トプラック・ラズガットリオ[…]

人気記事ランキング(全体)

日常の足として”ちょうどいい”を訴求 日々の買い物、駅までの送迎、あるいは農作業。そんな日常の足に、大型の自動車はオーバースペックであり、重い維持費がのしかかる。かといって、二輪車は転倒のリスクや悪天[…]

7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]

GTRは5台の予定がけっきょくは28台を製造 ロードカーとしてマクラーレンF1が登場したのは1992年のこと。ちなみに、この年デビューのスポーツカーはRX-7(FD)やインプレッサWRX、ダッジ・バイ[…]

ミラーの奥に潜む影…覆面パトカーはどんな車種が多いのか まず押さえておきたいのはベース車両の傾向。国内で多く採用されているのは、トヨタ・クラウンや日産・スカイラインといった中〜大型セダンだ。いずれも街[…]

グループ5マシンの935スタイルからスタート そもそも、フラットノーズは1970年代初頭に、バイザッハの敏腕エンジニアだったノルベルト・ジンガーがグループ5レギュレーションの穴をついたことが始まりでし[…]

最新の投稿記事(全体)

ライダーの夏を彩る「名探偵コナン」コラボ ワークマンが送る、名探偵コナンとのコラボアイテムのコンセプトは「夏の難事件は、ワークマンが解決」。真夏のアスファルトからの照り返しや、突然のゲリラ豪雨など、夏[…]

現行レギュレーションは最後になる2026年 2月27日に開幕を迎えたMotoGP2026シーズン。注目のトピックスはたくさんありますが、僕が注目しているのは1000ccエンジンとミシュランのワンメイク[…]

河津桜祭りは2月7日~3月8日まで開催! モーサイをご覧の皆様こんにちは。モータージャーナリストの相京です。最近はライターよりyoutube活動の方が多め。そして、近ごろは河津観光アンバサダーも担当し[…]

スーパースポーツより贅沢な感性を追求した最速頂点バイク! 1984年、それまで空冷DOHC4気筒で牙城を守り続けたカワサキが、初の水冷化と先鋭フルカウルのGPZ900R Ninjaで世界最速宣言を謳っ[…]

GTRは5台の予定がけっきょくは28台を製造 ロードカーとしてマクラーレンF1が登場したのは1992年のこと。ちなみに、この年デビューのスポーツカーはRX-7(FD)やインプレッサWRX、ダッジ・バイ[…]

- 1

- 2