神戸海洋博物館にあるカワサキワールドで6月2日から日本初となる展示が始まったBIMOTA TESI H2だが、それに先駆けてビモータはSNSでフレームレス構造やサスペンションまわりの分解ディテールを公開している。今回の展示では中身まで見ることはできないが、構造を予習してから見に行くと、もっと面白いかも!

※本内容は記事公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

ビモータは、EICMA2019においてカワサキとのコラボレーショによる復活を高らかに宣言し、同時にプロトタイプのテージH2を発表した。言わずと知れた、カワサキのフラッグシップモデルであるNinja H[…]

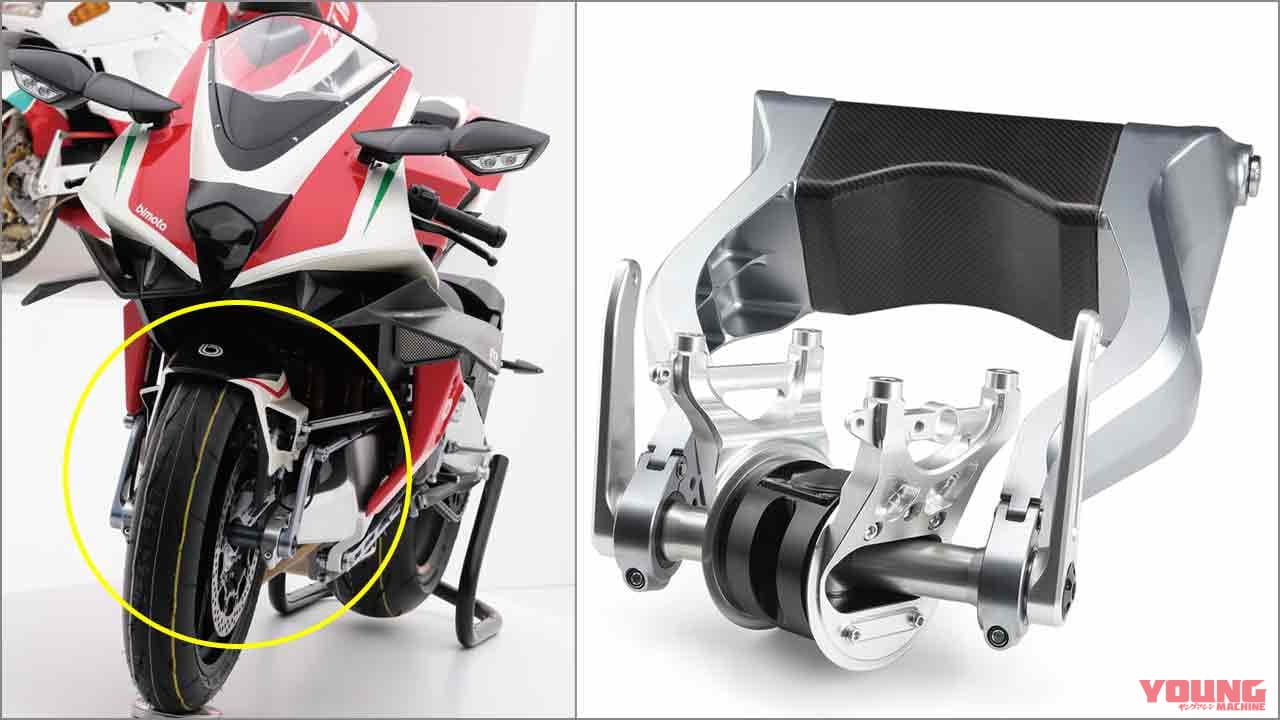

こうなっていたのか! 「ハブセンターステアリング」とサスペンションリンクの取り回し

イタリアのロックダウンも解除となり、ビモータを含めた各メーカーのファクトリーも稼働を再開したのは既報の通り。なかでも、昨秋のEICMA2019で公開された、カワサキ×ビモータのコラボレーションによる「TESI H2(テージH2)」の動向に注目が集まっている。

TESI H2のプロトタイプ車両はすでに3台が製作され、実走行によるブレーキテストや、フレーム単体によるストレステストなどの様子がビモータのSNSで公開されてきた。ただ、メインフレームを持たない車体の構造や、車体のリヤ側に2本のショックをマウントし、それぞれが前後サスペンションにリンクを介して連動する仕組みなどについては、なかなか覗き見ることができないでいたのも確かだった。

また、Ninja H2のスーパーチャージドエンジンにハブセンターステアリングを組み合わせたTESI H2だけでなく、同じくカワサキのニンジャ1000SXベースの自然吸気4気筒エンジンを搭載するネオレトロスポーツスタイルの「KB4」が姿を明らかにしつつあり、ビモータに対する視線は過熱する一方だ。

そんな空気を察してか、ビモータはSNS上でTESI H2の先進メカニズムの一端を明らかにするディテール写真を多数公開した。折しも6月2日から神戸にあるカワサキワールドではTESI H2の日本初展示が始まっている。実車に興味がある方は、まずディテールの予習を済ませてから見に行くと、さらに面白さが倍増するはずだ。

公開されたディテール写真は、まず前後スイングアームをそれぞれ単体で、またハブセンターステアリング部分を組付けた状態など、TESI H2の核となる部品を見せてくれる。リンクの取り回しなどを完全に把握するのは難しいかもしれないが、こういうのがお好きな方なら想像を膨らませながら御飯3杯はイケそうだ。さらに、車体に組付けて外装やホイールを除いた状態でのディテール写真も。ステアリングまわりの構成パーツは、かつてのTESI 1Dに比べてかなりシンプルな作りになっているのがわかる。

詳細は特に発表されていないが、写真を見てわかる範囲で解説していきたい。

BIMOTA TESI H2[PROTOTYPE]各パーツのディテール

ハブセンターステアリングの象徴ともいえるフロントスイングアーム。左右のアームは裏側にリブを立てた構造のアルミ削り出しだ。中央のカーボンのパーツで左右を連結している。

ハブセンターステアリングの部分。中央の黒い部品がフロントホイールのハブで、左右のプレートにブレーキキャリパーをマウントする。プレートのオーバル状のスリットはキャスター角に対して直角。これらもアルミ削り出しのようだ。

ブレーキディスクを含めたハブまわりを組み立てた状態。左右のアームにはキャスター角を固定するロッドが連結される。

ハブセンター部分とスイングアームを組み立てる。スイングアーム先端にクランプする構造だ。

ステアリングを逆に切ってみましたの図。動きがだいぶイメージしやすい。

上から見るとこんな感じ。スイングアーム左側の後端は、ショックユニットへのリンクロッドを締結するために形状が異なっている。

リヤは一般的なスイングアームと同じ考え方で作られているが、削り出しなのと中央の部品で連結している点を考えれば、やっぱり一般的とは言えない気もする。

リヤスイングアームをバラすとこうなる。左右の連結はボルトなのか溶接なのか、この写真では判別できず。

2本のショックユニットのアッパーマウントと思われる部品。エキセントリックアジャスターを兼ねたクランプによるマウントだ。車高調整も簡単そう。触ってみたい!

ハンドルまわり。フロントフォークをクランプしないのでアッパーブラケットはとても小さい。左側のバーの根元あたりにステアリング用のロッドがつながる。ハンドルバー自体はカーボン。

エキセントリックアジャスターによって高さを調整できると思われるステップ。ここももちろん、全て削り出しだ。

BIMOTA TESI H2[PROTOTYPE]車体に組み付けた状態

車体右側から見たフロントまわり。エキゾーストパイプのすぐ前にスイングアームがあり、ショックユニットをマウントするスペースはなさそうだ。左右からキャスター角を固定するロッドが連結されている。

左側にはリンクロッドが2本。下側はキャスター角の固定用で、上にあるのがステアリング用のリンクロッドだ。フロントフレーム(仮称)の外側にマウントしてあるリンクを介してハンドルのアッパーブラケットへ。ちなみに初代ハブセンターステアリングのTESI 1Dでは、このリンクまわりのジオメトリーが発展途上だったため、各所にアジャスターを設けていたといい、パーツ点数は12点に及んでいたという。TESI H2は、たったの3つ(ロッドを除く)。

3本のロッドの配置がよくわかるアングル。スイングアーム中央のカーボンパーツも立つ。それにしても、左右キャリパーのクリアランスを見ると、ここをホイールのスポーク部分が高速で通過しているのかとゾクゾクしませんか。

フロントスイングアームの下部には、ショックユニットへと連結していくリンクロッドが。スイングアームが沈むと、このロッドを引っ張る動きになる。

リヤスイングアームのピボット付近に2本のショックユニットがマウントされる。EICMA2019では、パッと見でツインショックと勘違いしそうになった。右はリヤサスペンション、左がフロントサスペンションだ。フロント側のリンク構造が詳細にみられるカットは残念ながら今回は無し。

車体左側から見たリヤスイングアームのピボット周辺。下のほうにある太いロッドはフロントスイングアームから伸びてくるサスペンションロッドだ。リンク機構は隠れてしまっているが、マニアックな読者なら想像しながら楽しめる? ちなみに赤い部分は上がショックアッパーマウント、下はステップのマウントで、どちらもエキセントリックアジャスターになっている模様。

車体右側から。「スーパーチャージャー」のロゴも誇らしげ。しかしカーボンとアルミ削り出しだらけですね。

エンジンのシリンダーヘッドにマウントされるプレートは、フロントスイングアームを支持するための簡易フレームのようなもの。メインフレームは持たず、これだけで完結している。車体右側から見た図だ。

こちらは車体左側から。ステアリングリンクの取りまわしがハッキリわかる。一番上のロッドにのみアジャスターがあるが、これはジオメトリーというよりもステアリングのセンター出しのためだろう。

[次ページ]BIMOTA TESI H2[PROTOTYPE]のスタイリング

あなたにおすすめの関連記事

ビモータは、EICMA2019においてカワサキとのコラボレーショによる復活を高らかに宣言し、同時にプロトタイプのテージH2を発表した。言わずと知れた、カワサキのフラッグシップモデルであるNinja H[…]

カワサキとの新たなパートナーシップにより再生を果たすイタリアの名門・ビモータ。カワサキ製スーパーチャージドH2エンジンを搭載する新型「テージH2」開発のために、かつての名車「テージ1D」の開発者である[…]

操舵系と懸架系が混在するテレスコピック型フロントフォークの場合、サスペンションのバネが巨大な減速Gを支える設定となり、それは制動時以外の衝撃吸収や路面追従性を阻害する要因となる。 さらに、前輪が受けた[…]

イタリアのビモータは、昨秋のミラノショーことEICMA 2019で復活の狼煙を上げたばかり。カワサキの支援を受けて、ニンジャH2のスーパーチャージドエンジンを搭載するテージH2(TESI H2)の開発[…]

オイオイ、もう見えちゃったよ! イタリアのリミニ在住のライダーが偶然にもビモータ KB4を撮影したという情報をキャッチした我々は、さっそく画像を入手。あまり鮮明ではないが、その姿をお伝えしよう。 ビモ[…]

最新の記事

- ホンダ×Sourcream初コラボ!80sレトロなトラックジャケットやBMX TシャツがWHO’S WHO galleryで発売

- 雨の日も快適な「屋根付き」1人乗りEV。車両維持費削減の決定版「ビベルトラック」が魅力的すぎる【100km走って電気代150円!?】

- MotoGPセパン公式テストを現地レポート! 今年もあの兄弟の王座争いか……? 【ノブ青木の上毛グランプリ新聞 Vol.37】

- カワサキ(KAWASAKI)エリミネーター(400) 2023~2026年モデルの違いと進化|年式別スペック・装備解説

- ホンダ新型「ADV160」登場! 5インチTFTを採用、“ブラックエディション”も新設定の軽二輪スクーター【海外】