分割ジョイント部分のOリングには要注意! 2連/3連/4連キャブを分解メンテナンスした際に、キャブ本体ばかりが気になってしまい、“連結部分”の存在をすっかり忘れてしまうことも。燃調キットにジョイント部分のOリングが同梱されているケースもあるが、機種によってはOリング自体がなく、部品交換しか修理手段がないモデルも…。後者であっても、キースター燃調キットでは機種によっては対策部品がラインナップされている。

●文/写真:モトメカニック編集部 ●外部リンク:キースター( 岸田精密工業)

連装キャブレター分解メンテナンス時の注意点

2気筒でも3気筒でも4気筒でも、“連装キャブレターの分解メンテナンス”では注意すべきことが多い。単一ボディのシングルキャブを分解メンテナンスするのとは、ちょっと違った目線が必要だろう。どんなキャブにも共通して言えることは、分解洗浄/部品交換後に「これで大丈夫!!」とは決して思い込まないようにすること。

まずは、オーバーホール完了後のキャブレター単体に、点滴型のメンテナンス用タンクからガソリンを流し込み、キャブ単体状態でガソリンの漏れ/滲み/オーバーフローがないか、事前確認しておくことが重要だ。

やっとのことで車体に取り付け、復元完了。ガソリンタンクを載せて燃料ホースを接続して、コックを開放!! その直後に、エンジン下にはガソリンの滴りが…、では悲しすぎる。そんな状況は、ベテランサンメカなら誰もが経験したことがあるはずだ。

キャブレター単体の状況で、可能なかぎり点検を先に済ませることで、後々の復元作業も意気揚々と進めることができる。そんな際に特に要注意なのが、連装キャブの連結部分に組み込まれている、燃料ジョイントの“Oリング”交換だろう。ジョイント部分からガソリンが滲んだり、滲みを超えて滴り流れてしまうようなトラブルは、意外と多いのだ。

今回、キャブレターの不調で入庫したRC42型ホンダCB750の場合は、分解オーバーホールを当初から考えていたので、キースター製燃調キットのオーダー時には、補修部品の入り組内容を確認。同モデルの場合、気筒間に入るジョイント部品用Oリングがキット同梱されていることを知って安心した。

実は、このOリングの交換を忘れてしまったことで、後々本当に面倒なことになった経験がモトメカニック編集部スタッフにはあった。だからこそ、車体にキャブボディを復元する前には、可能なかぎりでき得る確認点検作業を先行すべきだろう。

ちなみにこのCB750は、教習仕様車の払い下げ購入車。それゆえ、車体各部の部品仕様が一般市販車とはかなり異なっていた。それ以上に驚いたのが、教習仕様車ならではと思われる不具合があったことだ。キャブレター周辺のメンテナンスだけでも、それが複数あったのだ。教習車のメンテナンスは未経験だったので、実に興味深くバイクいじりを楽しむことができた。

実働7年で走行距離は2万7000km。ひと世代前の大型自動二輪教習仕様車に取り付けられていたキャブレター。通常の2万7000kmとはまるで違うコンディション!?

車体から4連キャブを取り外して気が付いた。なんとキャブ側取り付け金具付近の奥まった部分でインナーケーブルが擦られ続けて、切れかかっていた。教習車ならではだろう。

最後の空冷エンジンなので、様々な排気ガス対策部品がエンジン周辺に取り付けられていて、キャブ本体にアクセスする前に、様々な部品を取り外さなくてはいけなかった。

エアークリーナーケース側のインレットパイプをズラしたときに気が付いた、メインベンチュリの汚れ。自動車ならば15〜20万kmほど走ると、キャブはこんな汚れになる。

スロージェットのバイパスポートから混合気が吹き出していた様子は、バタフライバルブに痕跡として残っていた。いかに低速域ばかりが使われていたか!? 想像できるだろう。

慌てず、焦らず。気になるところは“携帯カメラ/デジカメ”で状況証拠!? を撮影しよう

ガソリンの吹き返しと思われる汚れをクリーニングするには、スプレーケミカルより漬け込みの方がより確実なのは間違いない。組み立て時に迷わないよう、4連キャブ特有のバルブリンクやスターターバルブなどの連結部分は、分解前に画像として残しておこう。

アイドリング時の混合気量を調整するパイロットスクリューは、無用にいじられないようマイナス溝ではなくD形状を採用。これを回すには、ストレート製Dタイプソケットドライバーがあると良い。

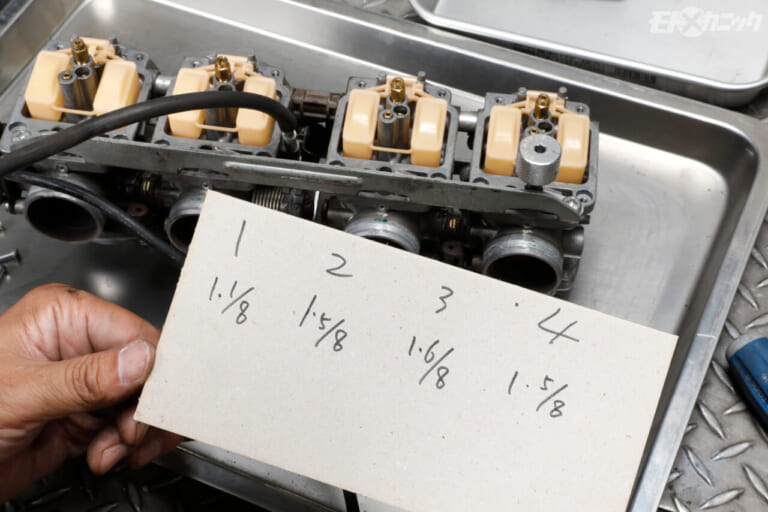

現状の戻し回転数を記録しておくのは、パイロットスクリューを取り外す際のお約束。これほどまで汚れる前に調整したのか否かは不明だが、4個とも大きく外れることなく揃っていた。

パイロットアウトレットとスクリューのテーパーによって、アイドリング領域の混合気量が決まる。燃焼室からの吹き返しでカーボンが付着すると、スロットル低開度域の不調につながることがある。

パイロットスクリューにセットされる緩み止めのスプリング/ワッシャー/二次空気吸い込み防止のOリングは、サイズが小さい。キャブ側に残らないよう、ピックアップツールなどで確実に回収する。

オーバーフローはなかったので不具合はないと想定されるが、フロートを外した際はニードルとバルブシートの当たり面を確認する。ニードル先端の円錐部分の線条痕は摩耗のサインなので、交換する。

パッと見はよくわからないが、バキュームピストンもベンチュリーと同じくワニス? ヤニ状? の吹き返しで、表面はネバネバでベトベト。ダイヤフラムの硬化や破損は致命傷だが、傷もなく柔らかくひと安心。

特殊なコーティングでもしてあるかのような様相だ。汚れ具合が均等なので、特定のシリンダーに不具合があるわけではないようだ。エアークリーナー経由で吸い込まれるブローバイガスも影響!?

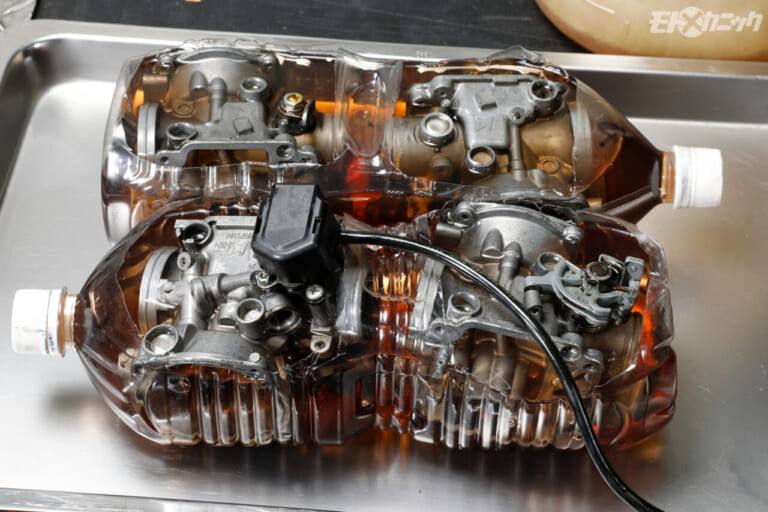

泡タイプのキャブクリーナーをスプレーするより、溶液タイプに漬け込む方がクリーニング効果が高いと判断して、4連キャブを分解する。組み立て時に不安があるなら、スマホで撮影しながら進めよう。

長年使用したキャブには汚れが堆積する。外からブラシでこするより、部品単位にした方が細かい部分まで清掃できる。ビスの十字穴の汚れは、ピックツールで掘るだけでトラブルを予防できる。

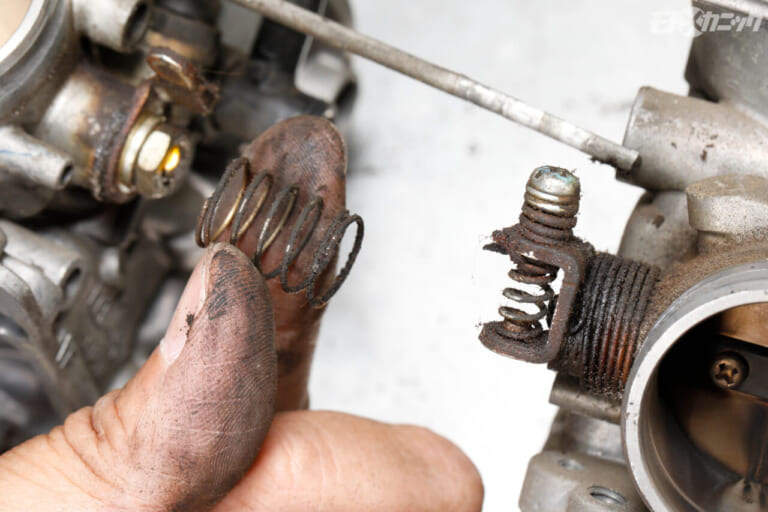

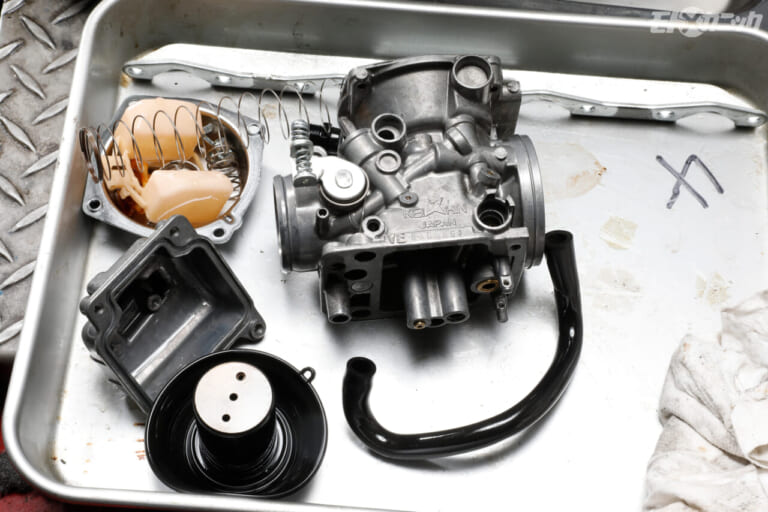

2カ所の連結プレートを外してスターターシャフトを抜くと、ボディを分離できる。スロットルバルブリンクに組み込まれたスプリングは同調を合わせる際に重要なので、飛散に注意して組み付け順を記録。

チョークレバーで開閉するスターターバルブが開くと、スターター系統からガソリンが吸い出されて冷間時の始動性が高まる。一方、バルブ先端のガスケットの硬化や変形で不調になることもある。

スロットルバルブを全閉にして光にかざし、ベンチュリー内径とバルブ外周の密着度を確認する。このキャブは大丈夫だったが、ぴったり閉じない、隙間がまちまちだと同調がうまく合わないこともある。

せっかくフルオーバーホールをするなら…の“せっかく”がココ。15年以上経過しているキャブのゴムは確実に劣化が進行している。連結を解除したなら、フューエルジョイントのOリングは必ず交換しよう。

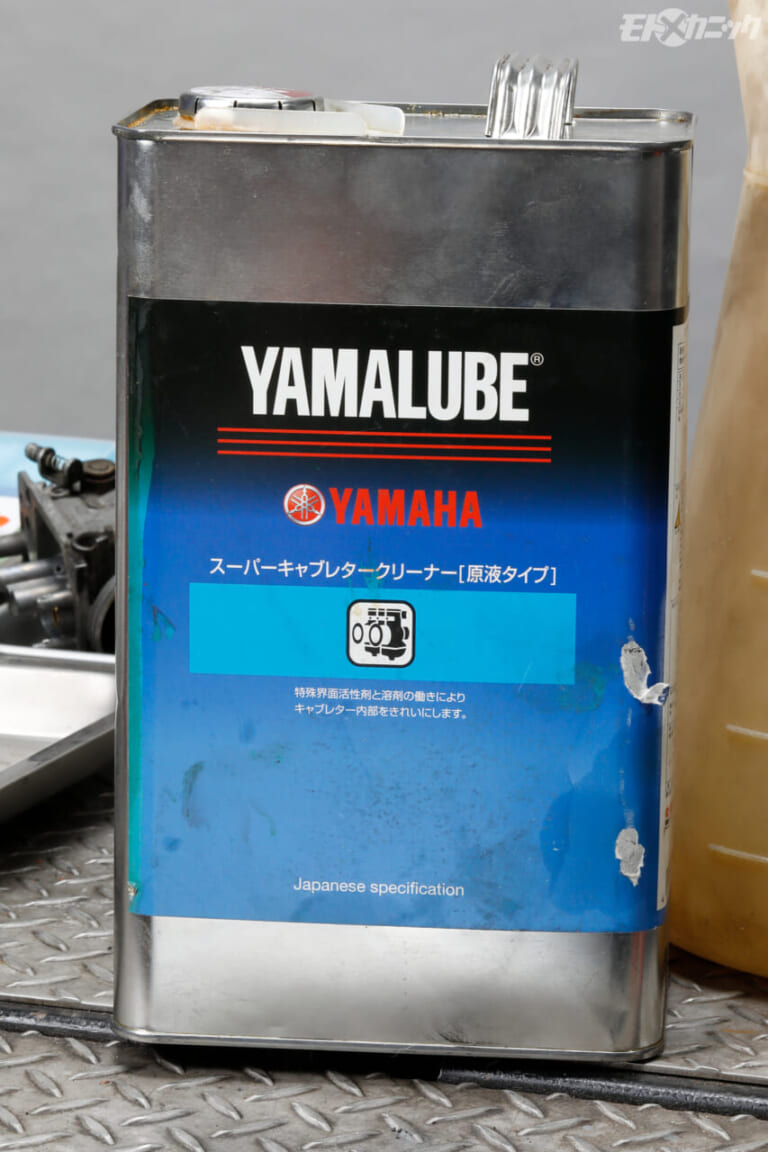

キャブレターに関わる各方面、もちろん当編集部も絶大な信頼を寄せている、ワイズギアのスーパーキャブレタークリーナー。原液3割対ガソリン7割で希釈して使用する。

4個のボディを同時に洗浄できるよう、2Lのペットボトルをカットした特製容器を準備。ガソリン通路やエアー通路にしっかり行き渡るよう、全面的に沈む容器を使用するのがポイント。

車体左側(1番)キャブのスロットルポジションセンサーを外すと、バルブ開度と抵抗値を合わせる調整が必要。サービスマニュアルがなかったので、洗浄液が付着しないよう注意しながら漬け込む。

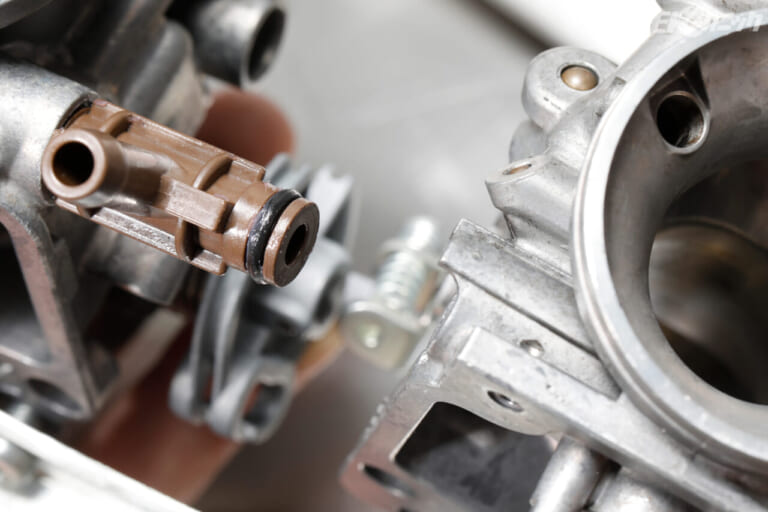

洗浄液に1〜2時間漬け置く間に、フューエルジョイントのOリングを交換。ピックツールで軽く引っ張るだけで、経年劣化による無数のクラックが露呈する。これがガソリン漏れの原因になる。

キースターの燃調キットには、フューエルジョイントやベントパイプのOリングも含まれている。ジェットやニードルを使ったセッティングはもちろん、オーバーホール時に役立つ理由がここにある。

汚れ具合によって最適な漬け込み時間は増減するが、クリーナーで浮いた汚れはブラシで軽くこするだけで簡単に落ちる。ボディ外部のホコリや油系の汚れも落ちて、新品のような輝きになる。

ジェット取り付け部分や各部のエアポートの通気状態を、エアブローガンでしっかり確認しよう。ジェットに緑青が発生したり、カチカチのワニスが付着した長期放置キャブにとって、エアブローは必須作業なのだ。

エアブロー後も表面にはクリーナー成分が付着しているので、パーツクリーナーなどですすぎ洗いを行う。今回のような全分解状態なら、フレッシュなガソリンに漬けて洗い流すのが手っ取り早い。

ボディ以外の部品も、キャブクリーナー洗浄後ガソリンですすいでおく。ヤマルーブの原液タイプはゴム部品に使えないので、ダイヤフラム付きのバキュームピストンはパーツクリーナーだけで洗浄。

今回、ジェットやニードルなどのインナーパーツはすべてキースター燃調キットに交換するが、ボディと構成部品は分解時からキャブごとに管理しておく方が、組み立て時の間違いを予防できる。

漬け込み洗浄によって、汚れが堆積していたスロットルドラム部分のスプリングやスターターバルブ周辺もこの美しさ。スターター系統を開閉するバルブも、キースター製の新品で万全だ。

フロート部分に挿入されるフューエルジョイントの先には、小さなストレーナーが組み込まれている。燃料コックを通過したゴミやサビやを取り除く最後の砦。ここが汚れているとガソリン流量が低下する原因になるので、組み立て前に確認しておこう。

組み立て時のねじれや傷付きを防ぐため、フューエルジョイントにセットした燃調キットのOリングにラバーグリスを塗布する。薄く塗れば十分で、Oリングが新品なら液体ガスケットは不要。

ボディ側の挿入部内壁の汚れや腐食はOリングの傷やシール不良=ガソリン漏れにつながるので、しっかり確認してから組みつける。同時にバタフライバルブのリンク組み立ても行うので、慎重に。

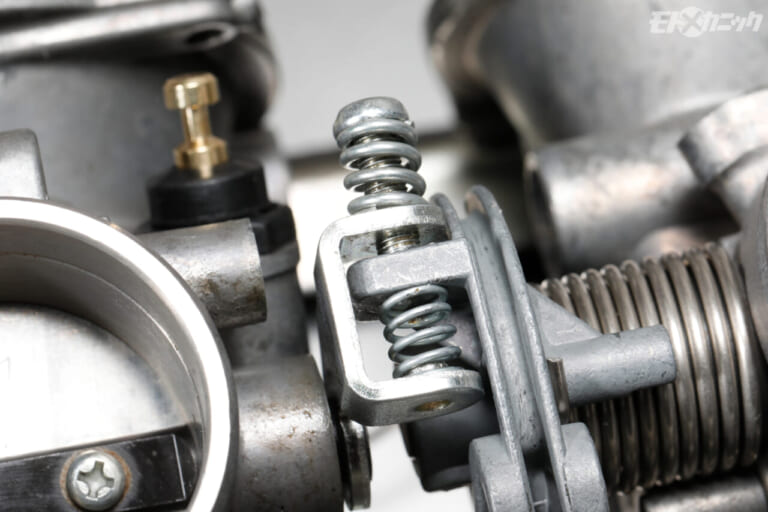

スロットルバルブを同期させるリンク部分のスプリングは、調整板に張力を加えるこの部分にセットする。アジャストスクリューを緩めて、隙間を広げてから挿入すると組み付けやすい。

アジャストスクリューと調整板とスプリングの位置関係はこうなる。スクリューの締め込み量で隣のスロットルバルブの開度が変化して、同調を調整できる。FIのスロットルバルブも仕組みは同じ。

ボディを連結する2カ所のプレートを取り付ける際は、ボディを平らな面に押しつけながらビスを均等に締め付け、スロットルバルブがスムーズに開閉することを確認する。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

バイクいじりの専門誌『モトメカニック』のお買い求めはこちら↓

モトメカニックの最新記事

精度向上と新たなシール開発で、今なお進化を続けるチェーン技術 芸術家であり科学者でもあったレオナルド・ダ・ヴィンチが15世紀に考案し、19世紀に現在とほぼ同様の形態で実用化されたローラーチェーンは、バ[…]

いつかは乗ってみたかったGB250クラブマンを衝動買い ショーウインドウ越しに見ただけで衝動買いしたGB250クラブマン(1983)。購入したのは、個人売買でもジャンク屋でもなく、町のバイク屋さんでし[…]

コンプレッサー:100ボルトで3馬力モーター!! 大容量タンクで連続作業も余裕 大容量ながら省スペースに設置できる縦型タンクもさることながら、ストレートの100V仕様で最大の3馬力コンプレッサーを搭載[…]

燃焼効率アップのため、2スト特有の自己着火現象を活用した“AR燃焼” 原付スクーターからスポーツモデルに至るまで普及していた2ストローク車は、1990年代後半からが減少し、2000年を迎える頃には大半[…]

ライダーの右手とキャブレターが直結する、感動のスーパーローフリクションワイヤー スロットルワイヤーにとって重要なのは、開度が小さい領域をジワジワと開閉する際にリニアに追従するか否かである。青信号でスタ[…]

最新の関連記事(メンテナンス&レストア)

精度向上と新たなシール開発で、今なお進化を続けるチェーン技術 芸術家であり科学者でもあったレオナルド・ダ・ヴィンチが15世紀に考案し、19世紀に現在とほぼ同様の形態で実用化されたローラーチェーンは、バ[…]

330円の万能ソケット買ったので試してみたい いつ頃からだろうか?100円ショップが100円だけではなくなってしまったのは。工具のコーナーも例外ではなく、100円、200円、500円、ものによっては1[…]

いつかは乗ってみたかったGB250クラブマンを衝動買い ショーウインドウ越しに見ただけで衝動買いしたGB250クラブマン(1983)。購入したのは、個人売買でもジャンク屋でもなく、町のバイク屋さんでし[…]

伝説のバイク屋「湘南ジャンクヤード」 「湘南ジャンクヤード」という名前をご存知だろうか。店は知らなくともネットで聞いたことがあるという方も多いかもしれない。「解体屋以上バイク屋未満」とか「西のオートコ[…]

コンプレッサー:100ボルトで3馬力モーター!! 大容量タンクで連続作業も余裕 大容量ながら省スペースに設置できる縦型タンクもさることながら、ストレートの100V仕様で最大の3馬力コンプレッサーを搭載[…]

最新の関連記事(キースター)

燃焼効率アップのため、2スト特有の自己着火現象を活用した“AR燃焼” 原付スクーターからスポーツモデルに至るまで普及していた2ストローク車は、1990年代後半からが減少し、2000年を迎える頃には大半[…]

ホンダならではのRFVCエンジンとCVキャブを組み合わせたCBX250S 独特なフロントカウル形状から、当時「新幹線」と呼ばれることもあったホンダCBX250Sのエンジンは、1983年にデビューしたト[…]

輸出向け自動車用キャブレター部品で起業し、バイク用燃調キットで国内市場に参入したキースター 空気とガソリンを混ぜて混合気を作り、これを燃焼室内で爆発的に燃やして作動するのがエンジン=内燃機関の原理です[…]

エンジンと吸排気系パーツの組み合わせによって、最善のセッティングがある 排気量/カムシャフト選定/マフラー仕様によって、エンジンが吸い込める空気量が決まり、その空気量に適したガソリンの量を、パイロット[…]

バイクブーム時代に登場して10年以上販売されたGB250クラブマン 各メーカーから毎月のようにニューモデルが発売され、それらが軒並みヒットした1980年代のバイクブーム。なかでも1980年代中盤以降、[…]

人気記事ランキング(全体)

330円の万能ソケット買ったので試してみたい いつ頃からだろうか?100円ショップが100円だけではなくなってしまったのは。工具のコーナーも例外ではなく、100円、200円、500円、ものによっては1[…]

どうもアイキョウです。ワークマンにはさまざまなレインウェアがあります。 雨の日でも通勤でバイクに乗るならワークマンのバイカーズという製品がオススメです。ワークマンレインウェアの中では高額な5800円な[…]

止められても切符処理されないことも。そこにはどんな弁明があったのか? 交通取り締まりをしている警察官に停止を求められて「違反ですよ」と告げられ、アレコレと説明をしたところ…、「まぁ今回は切符を切らない[…]

――はじめに、津久井高校の県内の位置付けや特色を教えてください。 熊坂:県立高校に移管される前も含めると、明治35年に始まった学校なので120年を超える歴史があります。全日制と夜間定時制の2課程ありま[…]

トルクが凄ぇ! でも意外なほど普通に走る 2294ccの直列3気筒エンジンを搭載した初代ロケットIII(現在はロケット3)を初めて目の前にしたとき、こんな大きなバイクをまともに走らせられるんだろうかと[…]

最新の投稿記事(全体)

↓メインビジュアルのALT設定をお願いします(枠をクリック→右サイドメニューのブロックタブで設定) 「かっこいいバイクじゃん!」「あんなクルマに乗ってみたいなぁ」 と、憧れのバイクやクルマを目の前にし[…]

ビッグシングルのような低中速パンチ&ジェットフィールの高回転! Part1で触れたように、鈴鹿のバックストレートで2速も6速も同じ加速Gという、経験したことのない哮(たけ)り狂ったダッシュに怖れを感じ[…]

愛車とキャンプツーリングに行きたい! おつおつおー!バーチャルバイク女子のアズマリムです。バイク乗りなら一度はやってみたい夢といえば、キャンプツーリング(だよね?)!! アズリムの愛車は、スーパーカブ[…]

①バットサイクル【映画「バットマン」劇中車(1966年)】 バットマンシリーズ初の長編映画として1966年に公開された“バットマン”に登場。バットモービルのバイク版として今ではおなじみの存在だが、初登[…]

こんにちは、マットです!! 今回はアメリカ最古のモーターサイクルメーカーで有名なインディアンモーターサイクルのクルーザーモデルである新型スポーツチーフに試乗してきました!! 排気量1890cc!!ど迫[…]

- 1

- 2