毎年のように新技術が投入され、日本の4メーカーが世界4大メーカーとして覇権を争っていた時代。1980年代は競争がさらに加速し、’81~’84年にはなんと国産全メーカーがターボ搭載マシンを発売したのだった。

●文:ヤングマシン編集部

ターボ機構によるハイパワーの追求

現代におけるダウンサイジングターポは、排気量を小さくしつつターボによって必要なトルクを生み出し、不要なときは過剰な燃料供給が行われないようにして、コンパクト化と省燃費を実現するというコンセプトで作られている。ところが、昭和50年代のターボといえば、当時の制御技術では優れたドライバビリティが提供できず、また現代ほど省燃費とも言えなかったため、過給機マシンはいったん途絶えることになる(現在はカワサキがニンジャH2シリーズにスーパーチャージャーを搭載)。時代のあだ花になったとはいえ、これほどロマンにあふれたマシンたちもそうはないだろう。

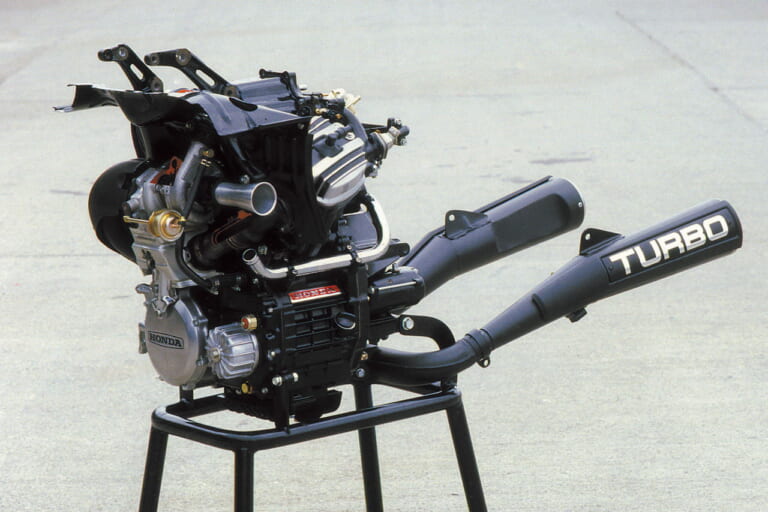

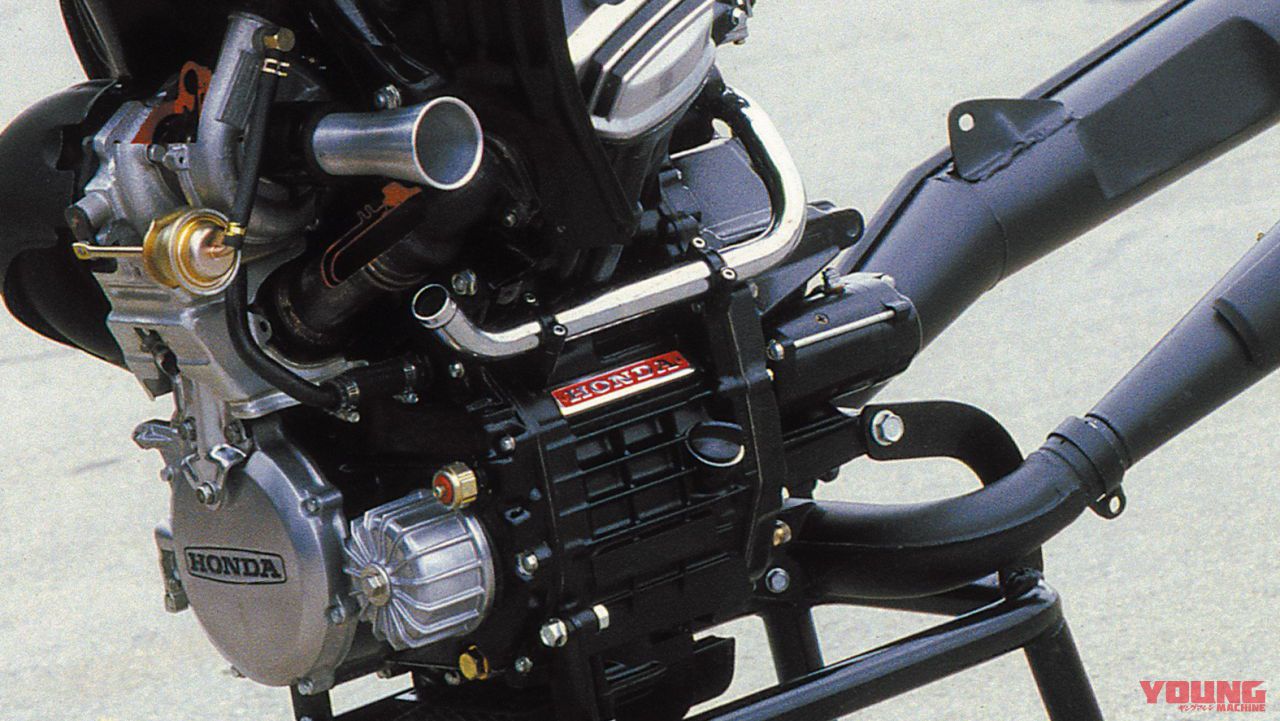

HONDA CX500TURBO──世界初の量産2輪車ターボ車

’80年代、4輪車で流行していたターボが一時バイクにも波及した。その先兵が世界初の2輪ターボ車、CX500ターボである。GL500の縦置きVツインをベースに各部を強化し、IHI製の量産用世界最小ターボを巧みに搭載。コンピュータ制御のFIや空力に優れたカウルも採用した。排気量は496ccながら1000cc並みの82psをマーク。省エネをアピールしたが、国内では認可が降りず、輸出専用だった。’83年にはCX650ターボに進化した。

【HONDA CX500TURBO 昭和56(1981)年】主要諸元■空冷4ストV型2気筒OHV4 バルブ 496.9cc 82ps8000rpm 8.1kg-m/5000rpm■239kg(乾)■F=3.50V18 R=120/90V17 ※諸元は1981年

当時のホンダF1 と同じボア78mm×ストローク52.2mmを採用。シリンダーVバンク前にタービンを配置した。ターボが効くのは4500rpm以降。

YAMAHA XJ650TURBO──ヤマハは世界初のキャブターボ

三菱重工製のターボを搭載。ライバルがFIだったのに対し、世界初のキャブレター仕様となった。シャフトドライブも特徴的。

【YAMAHA XJ650TURBO 昭和57(1982)年】主要諸元■空冷4スト並列4気筒DOHC2バルブ 653cc 90ps 8.33kg-m■230kg(乾)

SUZUKI XN85──650ベースで車名の85psを発揮

GS650Gをベースにターボを搭載。シリンダー後部にタービンを積み、中速域の扱いやすが自慢。車名の通り85psを誇った。

【SUZUKI XN85 昭和57(1982)年】主要諸元■空冷4スト並列4気筒DOHC2バルブ 673cc 85ps 7.8kg-m■225kg(乾)

KAWASAKI 750TURBO──完成度が高かった世界最速ターボ

最後発として登場し、歴代ターボで最強の112psを発揮。タービンは日立製で、ナナハンながら最高速235km/hを達成した。

【KAWASAKI 750TURBO 昭和59(1984)年】主要諸元■空冷4スト並列4気筒DOHC2バルブ 738cc 112ps 10.1kg-m■233kg(乾)

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

あなたにおすすめの関連記事

ナナハンでイレブンを喰らう ’80年代には異端のロータリーエンジンが出現した一方、レシプロエンジンでも’70年代の後半からターボチャージャーを装着した四輪車が続々と登場。二輪車でも’78年にホンダがC[…]

車体姿勢の制御に不可欠な“忠実なレスポンス”を具現化する “ユーロ5”や“令和2年排出ガス規制”といった文言を見かける機会がずいぶん増えてきた。今後ますます厳しくなっている一方の環境規制と大型バイクら[…]

より操作に忠実な過給機付きエンジンを実現する! ホンダがアフリカツインに過給機を搭載?! そんなニュースが現実味を帯びてきたかもしれない。2020年の特許公開時には海外メディアを中心に話題となったが、[…]

最新の関連記事([特集] 日本車LEGEND)

世界不況からの停滞期を打破し、新たな“世界一”への挑戦が始まった 2008年からの世界同時不況のダメージは大きく、さらに東日本大震災が追い打ちをかけたことにより、国産車のニューモデル開発は一時停滞を余[…]

究極性能先鋭型から、お手ごろパッケージのグローバル車が時代の寵児に オーバー300km/h時代は外的要因もあって唐突に幕切れ、それでも高性能追求のやまなかったスーパースポーツだったが、スーパーバイク世[…]

レプリカブームはリッタークラスへ。速度自主規制発動から世界最速ロマンも終焉へ ZZ-R1100やCBR900RR、CB1300 SUPER FOURといった大ヒットが生まれたこと、そして教習所での大型[…]

大型免許が教習所で取得できるようになりビッグバイクブームが到来 限定解除、つまり自動二輪免許中型限定(いわゆる中免)から中型限定の条件を外すために、各都道府県の試験場で技能試験(限定解除審査)を受けな[…]

ハチハチ、レーサーと同時開発、後方排気など様々なワードが巷に踊る 群雄割拠のレーサーレプリカブームはやがて、決定版ともいえる’88NSR250Rの登場でピークを迎えていく。「アルミフレーム」「TZと同[…]

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

強いオリジナリティを求めていたスズキの意欲と結びついたプロジェクト スズキが1976年からGS750で手がけた4ストローク化は、ヨシムラとタッグを組んでプロダクション・レースへ積極的に参加するなど、そ[…]

52°の狭角でも90°Vツインと同じバランサー不要の位相クランクを開発! 1983年、ホンダは次から次へとハイパーマシンを投入して勢いづいていた。 そんな折りに、400ccでVツインのスポーツNV40[…]

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

RCBテクノロジーを継承し誕生したCB900F CB750FOURの登場から10年ライバル車の追撃から復権するためホンダが選択したのは耐久レース常勝のワークスマシンRCB1000の心臓を持ち既存のバイ[…]

人気記事ランキング(全体)

簡単取り付けで手間いらず。GPS搭載でさらに便利に バイク用品、カー用品を多数リリースするMAXWINが開発したヘルメット取り付け用ドライブレーコーダー「MF-BDVR001G」は、ユーザーのニーズに[…]

型崩れを防ぐEVA素材と整理しやすい内部構造 布製のサドルバッグにおける最大の欠点は、荷物が入っていない時に形が崩れ、見た目が損なわれることにある。しかし、本製品はマットフィルムとEVAハードシェル素[…]

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

EICMAで発表された電サス&快適装備の快速ランナー ホンダが発表した第42回 大阪モーターサイクルショー2026」、「第53回 東京モーターサイクルショー2026」、「第5回 名古屋モーターサイクル[…]

異次元の売れ行きを見せる「メディヒール」の実力 「1900円」がもたらす、毎日着続けられるという価値 リカバリーウェア市場において、ワークマンが破壊的だったのはその価格設定だ。市場には高額な商品も多い[…]

最新の投稿記事(全体)

MaxFritz監修による、妥協なき素材選びとシルエット このブーツの最大の特長は、洗練された大人のバイクウェアを展開する「MaxFritz」の代表、佐藤義幸氏が監修を行っている点にある。単なるライデ[…]

柔軟なプロテクターと防寒性能の両立 冬用グローブに求められるのは、冷たい走行風を通さない遮断性と、内部の熱を逃がさない保温性だ。本製品は走行風を通さないアウターシェルと、肌触りの良い裏起毛ライニングを[…]

左がF900R Lowダウンモデルでシート高760mm(STDモデル:815mm/-55mm)。右がF900XR Lowダウンモデルでシート高775mm(STDモデル:820mm/-45mm)。テスタ[…]

厚みのあるケースにも対応する進化したホールド機構 「手裏剣」という名の通り、特徴的な形状をしたこのKDR-M22Cモデルは、操作性の高さが最大の魅力である。スマホをホルダー中央のボタンに押し付けるだけ[…]

異次元の売れ行きを見せる「メディヒール」の実力 「1900円」がもたらす、毎日着続けられるという価値 リカバリーウェア市場において、ワークマンが破壊的だったのはその価格設定だ。市場には高額な商品も多い[…]

- 1

- 2