![[バイク雑学] スポークでもキャストでもない、ホンダ独自の“コムスターホイール”って知ってる?](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2023/12/attachmentfile-file-5858.webp)

●文:ライドハイ編集部(伊藤康司)

ワークス耐久レーサーのために開発した画期的なホイール

バイクのホイールといえば、ロードスポーツ車の多くが装備する、アルミニウムで一体成型された“キャストホイール”か、オフロード車/アメリカン/クラシックタイプが装備する“ワイヤースポークホイール”の2種類が主流だ。

そもそも車輪の歴史を簡単に振り返れば、一番最初は“木製”。次に木製車輪の外周にゴム板を貼ったモノが考案され、その後に現在のような空気入りタイヤが登場する。

そして木製のホイールは、耐久性とメンテナンス性に長けた金属のワイヤースポークホイールに変化。このワイヤースポーク時代が1900年代初頭から1970年代まで長く続き、1970年代中頃にアルミニウムを鋳造して作るキャストホイールが登場した。

この手の“最新パーツ”の多くは「レーシングマシンが装備→市販車にフィードバック」のパターンが多いが、ことキャストホイールに関しては、市販車の方が先に広まり(標準装備もカスタムも)、レーサーは依然としてワイヤースポークホイールを履いていた。その最たる理由は“重量”で、当時のキャストホイールはかなり重かったからだ。

そしてキャストホイールには、チューブレスタイヤを使える大きなメリットもある(スポークホイールはスポーク穴があるのでチューブが必要)が、当時はチューブレスのレーシングタイヤが存在しなかった、という面もある。

しかしながら、キャストホイールの普及とともにチューブレスタイヤも増え、レーシングマシンもキャストホイールを履くようになった…のだが、ここで独創性を発揮したのがホンダ。レーシングマシンで重要な“軽さ”に長け、高い剛性と強度を持ち、チューブレスタイヤも使える「コムスターホイール」を、挑戦を始めたばかりの欧州耐久レースのワークスマシンRCB1000用に開発したのだ。

【1976 HONDA RCB1000】ホンダがヨーロッパ2輪耐久ロードレース選手権に参戦するため、CB750FOURの4気筒エンジンをベースに開発したワークス耐久レーサー。このマシンのために、軽量なコムスターホイールが開発された

バイク用のチューブレスタイヤも、コムスターだから採用できた。

コムスターホイールは、車軸周りのハブとアルミ製の軽量なリムを“スポークプレート”で繋ぐ、革新的な構造を有した。

スポークホイールの“スポーク増し締め”といったメンテナンスも不要なうえに、チューブレスタイヤを履くことで、釘など異物が刺さった際も急激な空気漏れを起こさないため、安全性も増し、パンク修理も容易。そしてスポークともキャストとも異なるスタイルで独自性を主張できる。そこでホンダは、1977年発売のCB750FOUR-IIにコムスターを初採用し、その後は125クラスから輸出車のオーバー750まで、多くのロードスポーツ車に装備を広げていった。

ちなみに、コムスターとは“Composite(合成)”と“Star(星)”との合成語。ワイヤースポークホイールの軽さとキャストホイールの高い剛性など、それぞれのホイールのメリットを併せ持ち、星型をしているところから命名された。

【1977 HONDA GL500】コムスターホイールの大きなメリットのひとつが、チューブレスタイヤの装着が可能になったこと。写真のGL500(1977年12月発売)が、2輪車初のチューブレスタイヤ装着車だ。ただし市販車で最初にコムスターホイールを装備したのは、1977年4月発売のCB750FOUR-II(この時点では2輪車用チューブレスタイヤが存在しなかった)。

コムスターはデザインの自由度にも長けていた

市販車用のコムスターホイールは、登場当初はスポークプレートがスチール(鉄)製だったが、1979年のCB750F用を皮切りに、アルミ製スポークプレートの「オールアルミコムスターホイール」が登場。そしてスポークプレートのプレス加工や形状変更で、毎年のように新デザインのコムスターホイールが生まれていった……

【1979 HONDA CB750F:通称“表コムスター”】初期のコムスターはスポークプレートがスチール(鉄)製だったが、1979年発売のCB750Fや、スタイルを踏襲するHAWKⅢ(CB400N)が“総アルミ製のコムスター”を装備した。“表コムスター”は、あくまで以降のコムスターと区別するための通称。

【1981 HONDA CB750F:通称“裏コムスター”】従来のコムスターのスポークプレートを裏返したようなデザインから、こう呼ばれる(もちろん裏返したワケではない)。プレートはブラックやゴールドに塗装され、豪華な雰囲気を醸した。1980年頃のアメリカンタイプ(CB750カスタム)等から採用が始まった。

【1982 HONDA CB750F:ブーメラン型コムスター】1981年発売のCBX400Fや1982年発売のVT250Fが、ホンダ独自のフロントブレーキ・インボードベンチレーテッドディスクと組み合わせて装備。その後は通常のディスク車も多く採用した。

※本記事は2021年7月6日公開記事を再編集したものです。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

ライドハイの最新記事

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

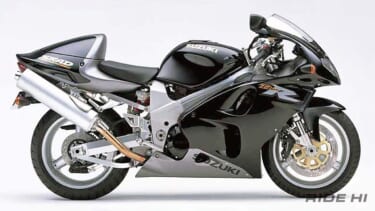

前後に長くなる90°Vツインを縮める手法の数々! スズキは日本メーカーで、Vツインスポーツに最もチャレンジした実績の持ち主。 1997年にTL1000Sに端を発したその製品群は、最も成功を収めたSV6[…]

フラッグシップの最速争いに対抗しながらスーパースポーツの牙城を崩さないハンドリング重視を貫く! 1985年に水冷DOHC5バルブのFZ750をリリース、パフォーマンスでトップクラスへ踊りでたヤマハは、[…]

ザッパーが実は優れたハンドリングの評判で売れ線モデルに! 1972年のZ1で見事に初の4ストロークDOHC4気筒で大成功を収めたカワサキ。 破竹の勢いで世界を席巻していく流れの中で、カワサキは君臨する[…]

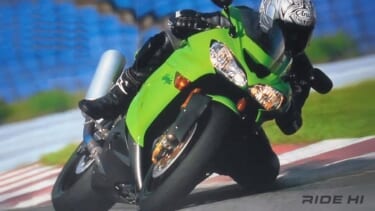

リッタークラスでサーキットを目指す過激なコンセプト! カワサキは2000年まで、フラッグシップとして世界最速に君臨するのが、半ばブランドのこだわりに近い歴史を歩んでいた。 しかしそれはサーキットで勝負[…]

最新の関連記事(バイク雑学)

元々はレーシングマシンの装備 多くのバイクの右ハンドルに装備されている“赤いスイッチ”。正式にはエンジンストップスイッチだが、「キルスイッチ」と言った方がピンとくるだろう。 近年はエンジンを始動するセ[…]

なぜ「ネズミ捕り」と呼ぶのか? 警察によるスピード違反による交通取り締まりのことを「ネズミ捕り」と呼ぶのは、警察官が違反者を待ち構えて取り締まるスタイルが「まるでネズミ駆除の罠のようだ」と揶揄されてい[…]

交通取り締まりは「未然に防ぐため」ではなく「違反行為を探して検挙するため」? クルマやバイクで運転中に「なんでそんな所に警察官がいるの?!」という運転者からすれば死角ともいえる場所で、交通違反の取り締[…]

ホコリや汚れを呼ぶ潤滑スプレー 鍵を差すときに動きが渋いなーとか、引っ掛かるなーと感じたことはありませんか? 家の鍵や自転車の鍵、倉庫の南京錠など、身の回りにはいろいろな鍵がありますが、屋外保管しがち[…]

きっかけは編集部内でのたわいのない会話から 「ところで、バイクってパーキングメーターに停めていいの?」 「バイクが停まっているところは見たことがないなぁ。ってことはダメなんじゃない?」 私用はもちろん[…]

最新の関連記事(メカニズム/テクノロジー)

元々はレーシングマシンの装備 多くのバイクの右ハンドルに装備されている“赤いスイッチ”。正式にはエンジンストップスイッチだが、「キルスイッチ」と言った方がピンとくるだろう。 近年はエンジンを始動するセ[…]

ピーキーに力強くより、先がイメージできる変化率、欲しいのはアテにできるトラクションの過渡特性! 私、ネモケンが1975~1978年に世界GP転戦したとき、親しかったバリー・シーン(Barry Shee[…]

バイク向けの次世代コネクテッドクラスター かつてオーディオ機器を生産し、現在はカーナビやドライブレコーダーといったモビリティ向けの製品を主力としているパイオニアが、2026年1月6日(火)~9日(金)[…]

いまや攻めにも安全にも効く! かつてはABS(アンチロックブレーキシステム)といえば「安全装備」、トラクションコントロールといえば「スポーツ装備」というイメージを持っただろう。もちろん概念的にはその通[…]

油圧ディスクブレーキだけど、“油(オイル)”じゃない いまや原付のスクーターからビッグバイクまで、ブレーキ(少なくともフロントブレーキ)はすべて油圧式ディスクブレーキを装備している。 厳密な構造はとも[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

伝説の暗殺拳が拓く、愛と宿命の世紀末 1980年代、原作・武論尊、作画・原哲夫により展開され、少年たちの胸を熱く焦がした『北斗の拳』。その魅力について振り返っておこう。 物語の舞台は、199X年の核戦[…]

アクティブなシーンで大活躍! 防水性の高いコンパクトバッグ 自分に合ったバッグ選びはなかなか難しいもので、しっくりくるものに出会えないとお悩みの方も多いはず。今回紹介するQUICK PACK Tras[…]

2025/9/16:衝撃のシルエットティザー公開 中国のSNS『微博』で「新しい命を創造する」というメッセージとともに、丸目ネイキッドのシルエットが公開された。画像の解析からは、丸型ヘッドライトやダブ[…]

「遊べるカブ」の完成形、JA60型の熟成 まずはベース車両であるクロスカブ110の実力をおさらいしておこう。2013年の初代登場以来、ビジネスバイクの代名詞だったスーパーカブに「遊び心」を注入し、独自[…]

最新の投稿記事(全体)

日本に導入される可能性も?! ホンダはタイで、PCX160をベースにクロスオーバー仕立てとした軽二輪スクーター「ADV160」の新型として2026年モデルを発表した。新たにスマートフォン接続機能『Ho[…]

PC+セミハードが生む、安心感のあるセミハード構造 シェルシートバッグSはPC(ポリカーボネイト)シェルとEVAを組み合わせたセミハード仕様。形状をしっかり保つPC素材により、走行中でもバッグが潰れに[…]

ハーレーとインディアンの混成チームで、ほうとうと大型バイクイベントを巡る河口湖ツーリング ツーリング当日から遡ること1週間前。週間天気予報は雨マーク。降水確率も高く中止になるに違いない、と編集部はたか[…]

バイク用インカム界の“通信のプロ”、MIDLAND(ミッドランド)が動いた! 日本総代理店の株式会社LINKSは、ブランド創業65周年を機に「MIDLAND Re-BORN」プロジェクトの始動を発表し[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

- 1

- 2

![HONDA RCB1000|[バイク雑学] スポークでもキャストでもない、ホンダ独自の“コムスターホイール”って知ってる?](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2023/12/ride-knowledge_002_01-768x432.jpg)

![HONDA GL500|[バイク雑学] スポークでもキャストでもない、ホンダ独自の“コムスターホイール”って知ってる?](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2023/12/ride-knowledge_002_02-768x432.jpg)

![HONDA CB750F|[バイク雑学] スポークでもキャストでもない、ホンダ独自の“コムスターホイール”って知ってる?](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2023/12/ride-knowledge_002_03-768x432.jpg)

![HONDA CB750F|[バイク雑学] スポークでもキャストでもない、ホンダ独自の“コムスターホイール”って知ってる?](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2023/12/ride-knowledge_002_04-768x432.jpg)

![HONDA CB750F|[バイク雑学] スポークでもキャストでもない、ホンダ独自の“コムスターホイール”って知ってる?](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2023/12/ride-knowledge_002_05-768x432.jpg)