世界中で盤石の地位を獲得しているグランドツアラー。ホンダのゴールドウイングシリーズには、そんな印象を抱いている人が多いと思う。もっとも初期のGL1000とGL400/500は、とてつもなく革新的なモデルだったのだ。

●文:ヤングマシン編集部(中村友彦) ●写真:富樫秀明 ●外部リンク:ホンダコレクションホール ※記事内の展示内容はリニューアル前のもの

ホンダならではの独創性

GL1500[1988]──1975~1987年型では水平対向4気筒エンジンだったGLシリーズの旗艦は、1988年型から水平対向6気筒エンジンに進化。

1970年代を代表するホンダのオートバイという言葉から、どんなモデルを思い浮かべるかは人それぞれ。1969年型CB750フォアに端を発する多種多様な並列4気筒車をイメージする人がいれば、“4ストのホンダ”という姿勢を捨てて生まれた2スト単気筒モトクロッサー/トレールバイクのエルシノア、ファミリーバイクの世界に革命を起こしたロードパルなどを連想する人もいるだろう。

GL1500[1988]──既存のGL1200の最高出力・最大トルクが94ps/7000rpm・10.7kgf-m/5500rpmだったのに対して、GL1500は97ps/5000rpm・15.2kg-m/4000rpmを発揮。

とはいえ現代の視点で考えてみると、技術的に突出していて、ホンダならではの独創性が存分に感じられるのは、1974年にデビューしたGL1000、そして1978年から発売が始まったGL(ヨーロッパではCX)400/500ではないか……と思う。グランドツアラーとして盤石の地位を獲得している近年の姿からは想像しづらいかもしれないが、初期のGLはとてつもなく革新的だったのだから。

各車各様にして画期的な特徴

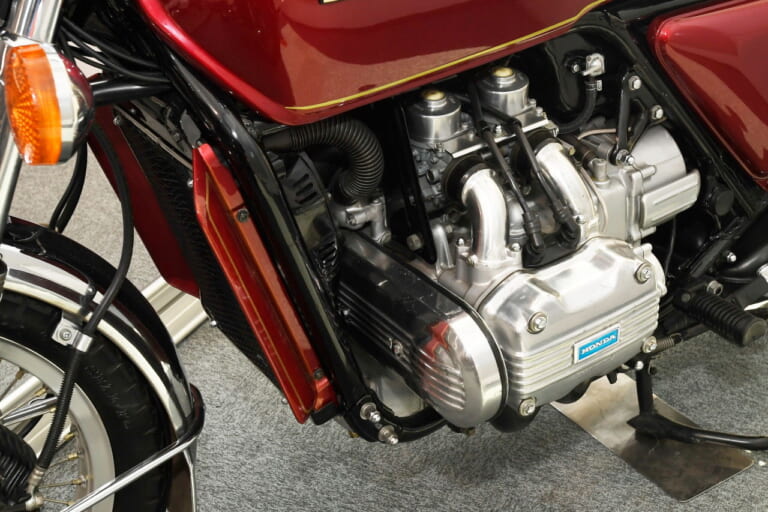

GL1000[1975]──1980年以降はクルーザースタイルとなったGLの旗艦だが、1975~1979年型は現代で言うネイキッドだった。

まずは“キング・オブ・モーターサイクル”というコンセプトを掲げて生まれたGL1000の説明をすると、このモデルの一番の見どころは言わずもがな、水冷水平対向4気筒エンジンだろう。歴史を振り返れば、1930年代にはドイツのツェンダップ、1950年代にはイギリスのウーラーが、空冷水平対向4気筒車を手がけていたものの、市販車として成功を収められなかったそれらとは異なり、日本車初のリッターバイクとなるGL1000は、このエンジン形式ならではのスムーズさや出力/トルク特性が高く評価され、主要市場の北米で大人気を獲得したのだ。

GL1000[1975]──水冷OHC2バルブ水平対向4気筒の最高出力・最大トルクは同時代のホンダ車でトップとなる、80ps/7000rpm・8.0kgf-m/6000rpm。4つのケーヒン製キャブレターは、当時はまだ採用車が少なかった負圧式。

さらに言うなら、カムシャフトの駆動にコグドベルトを使用すること、左右分割式クランクケースとシリンダーを一体成型したこと、パワーユニット上部にエアクリーナーボックスや小物入れを設置したこと(ガソリンタンクの大半はシート下)なども、GL1000の特徴である。また、縦置きクランクというエンジンの構成を考えれば自然な流れなのだが、静粛性に優れるうえに頻繁な整備を必要としないシャフトドライブも、当時の日本車では画期的な機構だった(日本製大排気量ツアラーでシャフトドライブが定番化するのは1970年代後半から)。

GL400[1978]──新時代のミドルとして開発されたGL400/500は、ホンダにとって初のVツイン車にして、初のコムスターホイール+チューブレスタイヤ採用車。

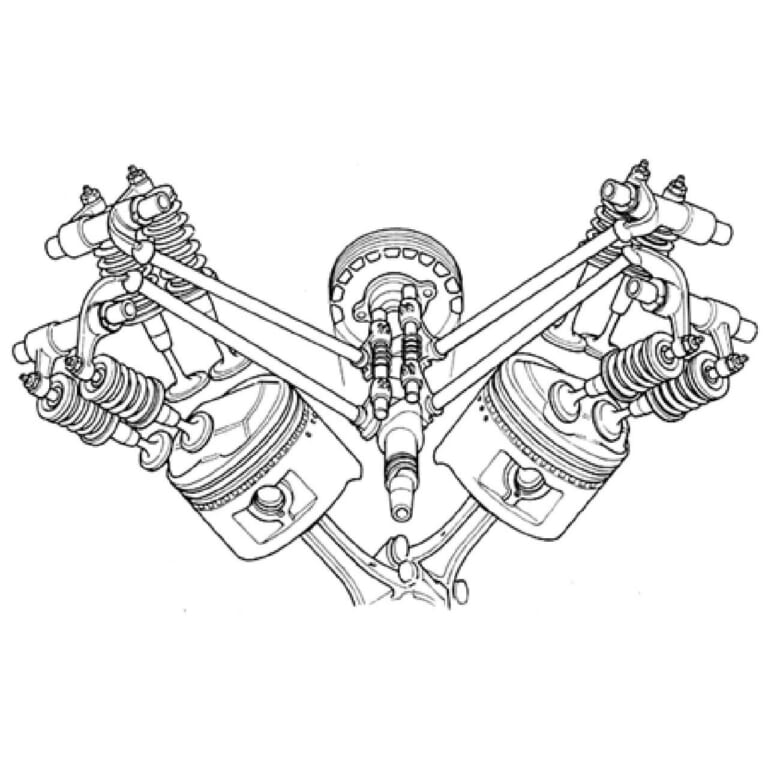

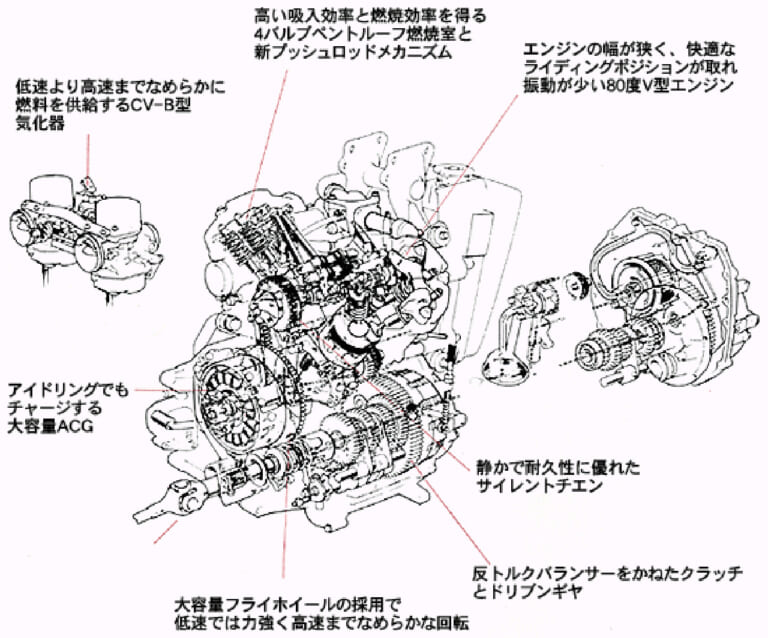

一方のGL400/500に関しては、革新的どころか、登場時にはモトグッツィとの類似性を指摘する人がいたらしい。もっともこのモデルは、当時のミドルでは貴重なダイヤモンドタイプのフレームや、ホンダ独自のコムスターホイールを採用していたし、1960年型V7を起点とするモトグッツィの空冷縦置き90度Vツインと、GL400/500が搭載する水冷縦置き80度Vツインは、冷却方式やVバンク角だけではなく、何もかもが別物だったのだ。

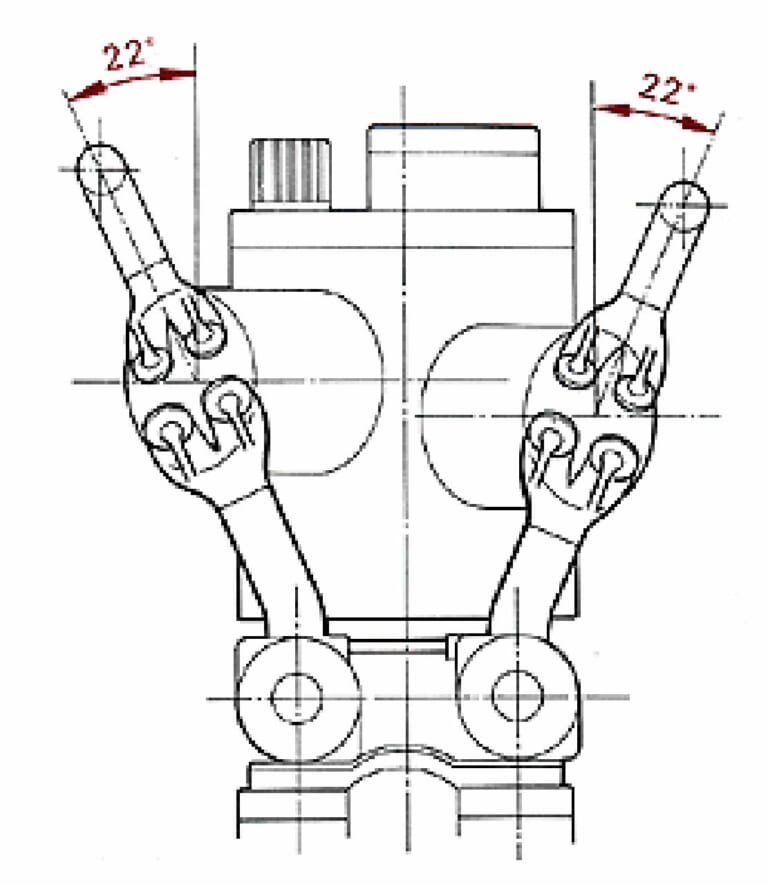

GL400[1978]──GL400/500が導入した独創的なツイステッドヘッドの技術は、後に形を変えてフラットトラックレーサーのRS750Dに転用された。

GL400/500のエンジンで最も特筆するべき要素は、クランク軸に対して吸排気ポート・バルブ・燃焼室を22度外側にひねったツイステッドヘッドである。前代未聞のこの構成を採用した目的は、ライダーの足とパワーユニットの干渉を避けつつ、吸排気通路のストレート化を図るためだが、当時の生産技術を考えると、よくぞここまで手間がかかるメカニズムを採用したものだと思う。

GL400[1978]──GL400/500の動弁系は、当時の日本車では珍しいOHV。その背景には、エンジンの上下寸法をできるだけ小さくしたいという意図があった。

また、クランクケースと左右シリンダーを一体鋳造したこと、動弁系がOHVでありながら4バルブヘッドと特殊合金製(当時の技術資料にはそう記されていたが、チタン合金だった模様)プッシュロッドを採用したことも、GL400/500を語るうえでは欠かせない要素だろう。

二階建て構造と重量物の逆回転

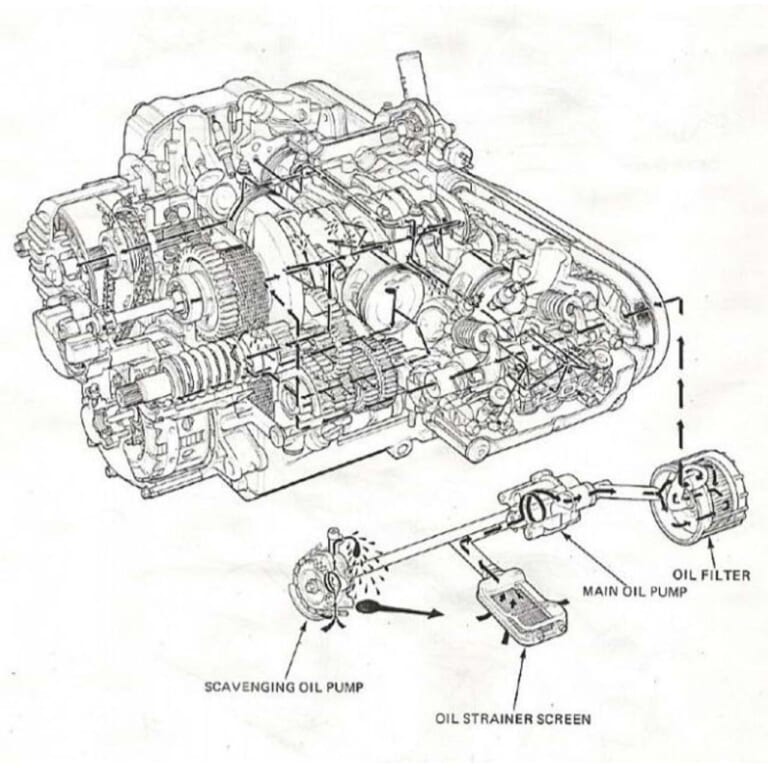

GL1000[1975]──パワーユニットの小型化に貢献する、二階建て構造を採用したGL1000の水平対向4気筒。クラッチの設置場所は後端で、1次減速にはハイボチェーンを使用。

さて、ここまでは各車各様の特徴を記してみたが、2種のGLに通じる特徴として興味深いのは、パワーユニットの前後長を短縮するため、ミッションをクランク下に配置する二階建て構造を採用し、縦置きクランク+シャフトドライブが発生するトルクリアクションを緩和する機構を導入したこと。後者をもうちょっと詳しく説明すると、重量物であるクランクシャフトとドライブシャフトに対して、GL1000は発電機、GL400/500はクラッチを逆回転させることで、乗りづらさの原因になるトルクリアクションを程よい塩梅で相殺していたのだ。

GL400[1978]──GL1000とはまったく異なるものの、GL400/500のパワーユニットもクランク下にミッションを配置する二階建て構造。1次減速はギア式で、クラッチは前部に設置。

ちなみに当時のモトグッツィ、そして縦置きフラットツイン+シャフトドライブのBMWは、エンジン前部にクランクと同軸の発電機、後部にクランクと同軸の巨大なクラッチ、その後ろにミッションを配置していた。そんな両社は近年になってパワーユニットの大改革を行っているが、現代のBMW・R1200/R1300系がGLシリーズを思わせる二階建て構造+クランクと逆回転するクラッチを採用するのに対して、モトグッツィの最新作となるコンパクトブロックは、基本的には昔ながらの構成を維持しつつも、クラッチの配置変更&小型化や、クランクと逆回転するフリーホイールの追加を行っている。

GL400[1978]──ミドルGLが搭載する水平V型2気筒の最高出力・最大トルクは、400:40ps/9500rpm、3.2kgf-m/7200rpm、500:48ps/9000rpm、4.1kgf-m/7000rpm。発売当時の価格は、1977年12月発売のGL500が44万8000円、1978年3月発売のGL400が43万8000円だった。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

ナナハン復権の号砲! CB750Fは、わずか4年で劇的進化 CB900Fと同時進行で開発された750F。ところが1979年早々から欧州で900F、北米で750Fが発売されたにもかかわらず、なぜか日本で[…]

前後に長くなる90°Vツインを縮める手法の数々! スズキは日本メーカーで、Vツインスポーツに最もチャレンジした実績の持ち主。 1997年にTL1000Sに端を発したその製品群は、最も成功を収めたSV6[…]

フラッグシップの最速争いに対抗しながらスーパースポーツの牙城を崩さないハンドリング重視を貫く! 1985年に水冷DOHC5バルブのFZ750をリリース、パフォーマンスでトップクラスへ踊りでたヤマハは、[…]

ザッパーが実は優れたハンドリングの評判で売れ線モデルに! 1972年のZ1で見事に初の4ストロークDOHC4気筒で大成功を収めたカワサキ。 破竹の勢いで世界を席巻していく流れの中で、カワサキは君臨する[…]

最新の関連記事(ホンダ [HONDA])

ナナハン復権の号砲! CB750Fは、わずか4年で劇的進化 CB900Fと同時進行で開発された750F。ところが1979年早々から欧州で900F、北米で750Fが発売されたにもかかわらず、なぜか日本で[…]

大型アドベンチャーバイク『CRF1100L Africa Twin(アフリカツイン)』に新展開! 2016年にCRF1000L Africa Twinシリーズとして復活を果たしたのち、2019年には排[…]

新基準原付とホンダ「Lite」シリーズ 皆さん既にご存知のことかと思いますが、新基準原付とは2025年4月1日から新たに設けられた原付一種の区分で、排気量50cc超125cc以下、かつ最高出力が4.0[…]

2月14日発売:カワサキ Z1100 / Z1100 SE 自然吸気Zシリーズの最大排気量モデルとなる新型「Z1100」および「Z1100 SE」がいよいよ2月14日に発売される。排気量を1099cc[…]

十分な軽さ、しかし失っていないビッグ1的な貫禄 2025年2月28日に発売され、6月30日に受注終了となったファイナルエディションでCB1300シリーズが終止符を打った。ホンダのビッグ1シリーズ的なも[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

伝説の暗殺拳が拓く、愛と宿命の世紀末 1980年代、原作・武論尊、作画・原哲夫により展開され、少年たちの胸を熱く焦がした『北斗の拳』。その魅力について振り返っておこう。 物語の舞台は、199X年の核戦[…]

アクティブなシーンで大活躍! 防水性の高いコンパクトバッグ 自分に合ったバッグ選びはなかなか難しいもので、しっくりくるものに出会えないとお悩みの方も多いはず。今回紹介するQUICK PACK Tras[…]

2025/9/16:衝撃のシルエットティザー公開 中国のSNS『微博』で「新しい命を創造する」というメッセージとともに、丸目ネイキッドのシルエットが公開された。画像の解析からは、丸型ヘッドライトやダブ[…]

「遊べるカブ」の完成形、JA60型の熟成 まずはベース車両であるクロスカブ110の実力をおさらいしておこう。2013年の初代登場以来、ビジネスバイクの代名詞だったスーパーカブに「遊び心」を注入し、独自[…]

最新の投稿記事(全体)

PC+セミハードが生む、安心感のあるセミハード構造 シェルシートバッグSはPC(ポリカーボネイト)シェルとEVAを組み合わせたセミハード仕様。形状をしっかり保つPC素材により、走行中でもバッグが潰れに[…]

ハーレーとインディアンの混成チームで、ほうとうと大型バイクイベントを巡る河口湖ツーリング ツーリング当日から遡ること1週間前。週間天気予報は雨マーク。降水確率も高く中止になるに違いない、と編集部はたか[…]

バイク用インカム界の“通信のプロ”、MIDLAND(ミッドランド)が動いた! 日本総代理店の株式会社LINKSは、ブランド創業65周年を機に「MIDLAND Re-BORN」プロジェクトの始動を発表し[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

『EXCEED-2』は、2モデルがラインアップされるKabutoのオープンフェイスシリーズの上位モデルで、空力特性を高めた帽体とシールド形状などを特徴とし、快適性を向上させている。 このたび追加される[…]

- 1

- 2