今も絶大な人気を誇る’80年代の名車たち。個性の塊であるその走りを末長く楽しむには、何に注意しどんな整備を行えばよいのだろうか? その1台を知り尽くす専門家から奥義を授かる本連載、今回はすべてを一新した第2世代の空冷Z「カワサキZ1000J/R」について、メンテナンス上のポイントを明らかにする。

●文:ヤングマシン編集部(中村友彦) ●写真:富樫秀明/YM ARCHIVES ●取材協力:ブルーサンダース

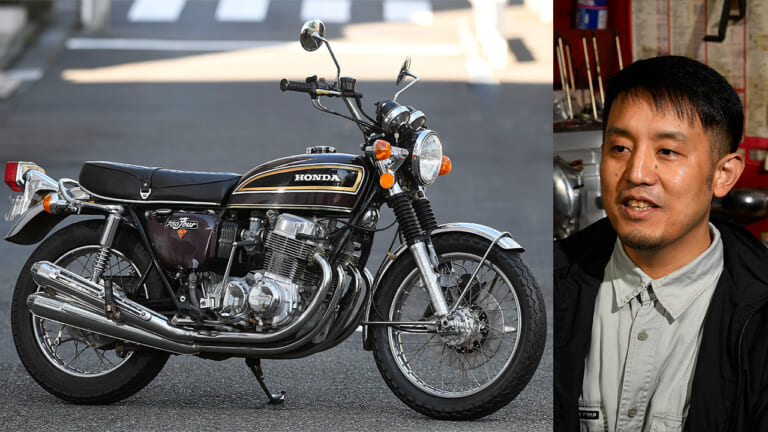

【取材協力:ブルーサンダース】’00年に創業してからの数年間は、’70~’80年代車を中心に幅広いモデルを扱っていたものの、近年のブルーサンダースは空冷Z系とゼファー750/1100に特化した活動を行なっている。代表の岩野慶之氏は大のレース好きで、筑波サーキットで開催されるテイストオブツクバやデイトナのビンテージスーパーバイクなど、国内外のイベントに積極的に参戦する。

全面的な改革によって大幅なレベルアップを実現 第2世代の空冷Zとして、'81年にデビューしたZ1000Jは、既存のZ1系の問題点を解消し、ライバル勢へのアドバンテージを広げるべく、ほぼすべてのパーツを[…]

- 1 第1世代のZ1系とは異なり、フルノーマルの維持は困難

- 2 パーツ流通:年式が古いZ1系のほうが潤沢?

- 3 [連載] プロに学ぶ’80s国産名車メンテナンスに関連する記事

- 4 ‘70s国産名車 ホンダ CB750フォア 完調メンテナンス【古さの割に決して扱いは難しくない】

- 5 ‘70s国産名車 ホンダ CB750フォア 完調メンテナンス【補修部品に関する心配はほとんど不要】

- 6 ‘70s国産名車 ホンダ CB750フォア 再見【世界を席巻した量産初の並列4気筒車】

- 7 ‘70s国産名車 カワサキ 900スーパー4 Z1 完調メンテナンス【識者インタビュー:お客さんの夢を実現したい】

- 8 ‘70s国産名車 カワサキ 900スーパー4 Z1 完調メンテナンス【補修部品は潤沢だが、品質には要注意】

- 9 ‘70s国産名車 カワサキ 900スーパー4 Z1 再見【驚異の動力性能と流麗なスタイルで世界を席巻】

- 10 ‘70s国産名車 カワサキ 500SS マッハIII 完調メンテナンス【識者インタビュー:好調を維持するのは決して難しくない】

- 11 ‘70s国産名車 カワサキ 500SS マッハIII 完調メンテナンス【補修部品は潤沢だが、品質には要注意】

- 12 最新の記事

第1世代のZ1系とは異なり、フルノーマルの維持は困難

第1世代とは異なる第2世代の空冷Z固有の弱点として、カムホルダーの雌ネジ破損/後部エンジンマウントボルトの曲がり/左側ダウンチューブ内部の錆びなどが代表格と言われている。とはいえ、ブルーサンダースの岩野代表にとって、それらは大問題ではないようだ。

「カムホルダーのネジ山問題は、最近はZ1系でも珍しくありませんし、ボルト径が拡大されていなければ、ヘリサートで修復できます。マウントボルトに関しては、曲がっていても走行に支障が出るわけではありません。左側ダウンチューブ内部の錆びは、たしかに第2世代固有の弱点ですが、雨水が入りやすい施錠用ワイヤの穴を早い段階で塞げば、深刻な問題にはなりませんよ。いずれにしても、本来の資質を取り戻した第2世代の空冷Zに、コレといった気遣いは要りません。日常的に行う整備は現行車と同様に、エンジンオイルの交換ぐらいですからね」

ただし、ノーマルのシルエットにこだわるライダーにとって、第2世代の空冷Zはハードルが高いようだ。「そこが第1世代との大きな違いです。初代Z1だけではなく、Z1‐RやMk.Ⅱ用なども含めて、相当に細かい部品まで復刻されている第1世代と比較すると、第2世代はアフターマーケットのリプロパーツが少ないうえに、同系車でも年式や仕向け地によって細部が異なりますから、フルノーマルの状態を維持するのが難しい。まあでも、カスタムが前提のライダーなら、そのあたりは問題にはならないでしょう」

※写真は’82 Z1000R1

ピストン:純正から社外品まで選択肢はかなり豊富

エンジンのオーバーホール時に使用するピストンは、乗り手の好みと予算によりけり。純正オーバーサイズ(左がZ1000J/R用で、右がZ1100R/GPz1100用)に加えて、CP/ワイセコ/ボスナーなどが、ブルーサンダースの定番。

クランクシャフト:オーバーホールで新品の姿を再現

長年の使用でベアリングやピンの磨耗、位相/芯のズレなどが発生するが、組み立て式クランクシャフト+コンロッドは、オーバーホールによって新品時の性能が取り戻せる。なお同店では、内燃機加工作業のすべてをTISに依頼。

カムチェーン&ガイド:第1世代を上回るロングライフを実現

第1世代のブッシュドチェーン+アイドラーとは異なり、現代的なハイボチェーン+スライダーという構成を採用した第2世代は、耐久性が格段に向上。なおカムチェーンの張りは自動調整式だが、手動式に変更するユーザーも存在。

シリンダーヘッドカバー:オイル漏れにつながるクラックに要注意

シリンダーヘッドカバーは、中央に備わるカムチェーントンネルの前後にクラックが入っていることが多い。カワサキもその事実を把握し、後期型から4ヶ所にリブを追加したものの(右)、対策は必ずしも万全ではなかったようだ。

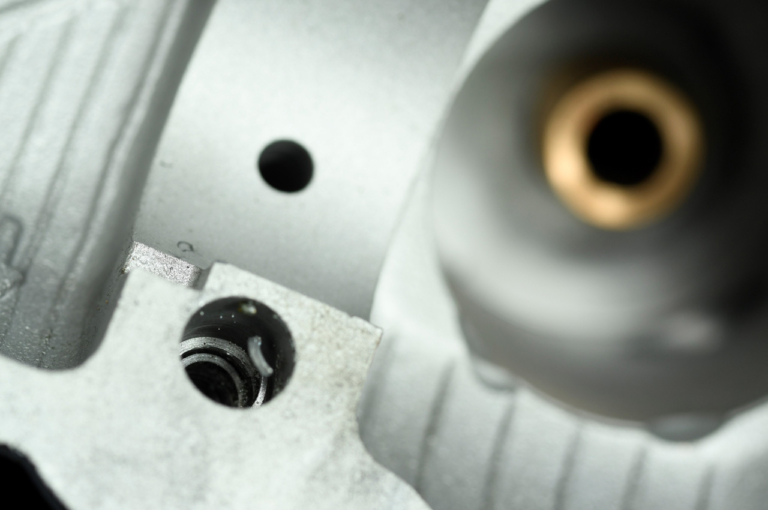

カムシャフトホルダー:何かと問題が多いカムシャフト周辺部品

雌ネジの破損/ボルト径の無謀な拡大/カムホルダーの割れなど、カムシャフトを支持する部品にはトラブルが多い。このあたりの問題は、かつては第2世代固有の弱点と言われていたものの、最近では第1世代でも珍しくないようだ。

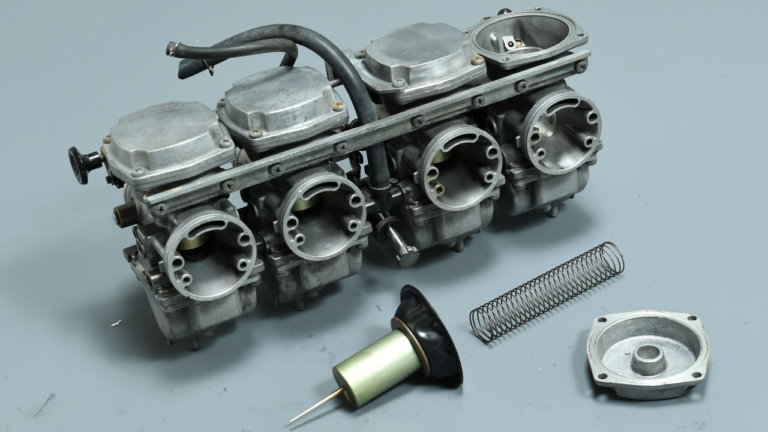

キャブレター:負圧式の修復は手間がかかる

第2世代の純正キャブレターは負圧式のミクニBS34。ゴム部品が多いため、オーバーホールに手間がかかる。ボディの磨耗が激しい場合や、オーナーがファンネル/パワーフィルター化を望んでいるときは、ケーヒンCRスペシャル/FCRを使用。

トランスミッション:アンダーカットで抜けを予防

5速ミッションは非常に丈夫で、割れや欠けなどが発生することはめったにない。ただし同店でオーバーホールを行う際は、Z1100R/GPz1000、Z1000Pのデザインを踏襲する形で、ギア抜け対策として、ドッグに現代的なアンダーカットを施す。

クラッチ:分解&整備を行なってゴトゴト音を解消

同時代のホンダCB-Fシリーズほどではないものの、空冷Zも長年の使用でクラッチからゴトゴト音が発生することがある。その主な原因はダンパースプリングやインナーカラーのヘタリで、最終型のZ1100R/GPz1100では対策が施されている。

エンジンオイル:乗り手の用途に応じて2種のオイルを準備

ブルーサンダースの定番エンジンオイルは、鉱物油のエルフ モト4クルーズと、100%化学合成のシェル アドバンス4Tウルトラ。ツーリング&街乗り派はエルフ、スポーツ&サーキット好きはシェルを選ぶことが多い。

エンジンマウントラバー:カチカチになる前に新品に交換したい

振動を低減するため、第2世代の空冷Zはフロントエンジンマウントに4つの大きなラバーを使用する。このラバーを廃して、第1世代のような全点リジッド化を図るチューナーも存在するが、岩野さんはノーマルの構造を推奨。

フレーム:弱点とは言えないものの、3つの問題点が存在

【盗難防止用の機構が仇になる】第2世代の空冷Zの多くは、スイングアームピボットからシートレールに向かうパイプの途中に、盗難防止用のワイヤを装備している。ここから侵入した雨水が左側ダウンチューブ内部に錆びを発生させ、最悪の場合はサイドスタンドブラケットが溶接部からもげることがあるそうだ。

【保険という意識で2ヶ所を補強】フレーム補強はマストではないと言う岩野氏だが、車体を全バラしてフルレストアを行う際は、保険という意識で、ボルトが曲がりやすいリヤエンジンマウントと駆動力の影響を受けやすいスイングアームピボット左側後部に、バーリング処理を施したガセットプレートを追加。

【ガセットプレートのクラック】ステアリングヘッドパイプの後部・タンクレールとダウンチューブを結ぶ三角形のガセットは、中古車ではクラックが入っていることが多い。もちろん、溶接で修理することが可能だ。この問題は当時のカワサキも把握していたようで、最終型のZ1100Rでは対策が施されている。

ブレーキディスク:2種の外径が存在するフロントディスク

当初は前後ともφ270mmだった第2世代のディスクだが、RやJ3のフロントはφ280mmに拡大されたから、純正サイズのリプロ品を使用する場合は要注意。なおフロント用として、サンスターやPMCなどが大径ディスクを販売している。

フロントブレーキマスター:純正の整備ではなく現代の製品に交換

ブルーサンダースでは費用対効果を考えて、ノーマルのオーバーホールではなく、現代の製品への交換を推奨。一番人気はラジアル式だが、リザーブタンク一体型の横置き式や、往年のレーサーと同様のAPロッキードCP3125(写真)を選ぶ人もいる。

スプロケット&ドライブチェーン:純正の630サイズにこだわる必要はナシ

空冷Z系に限った話ではないが、軽量化と駆動抵抗低減に貢献するドライブチェーン+スプロケットの630→530化は、’70~’80年代前半生まれのビッグバイクでは一般的なカスタム。同店の定番ブランドはDID+サンスター。

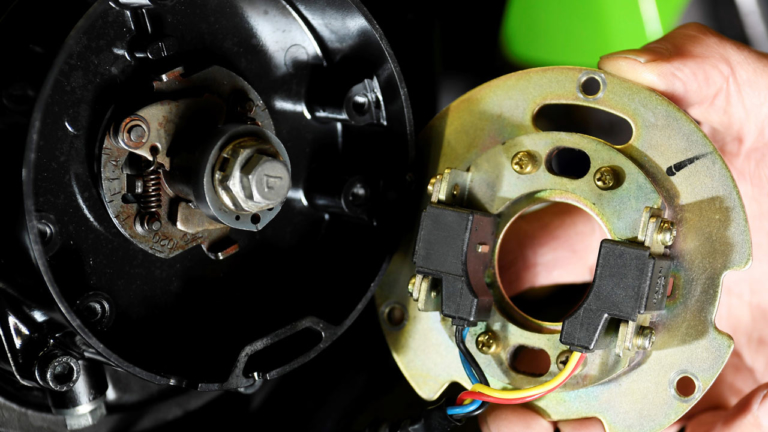

スパークユニット:進角に影響を及ぼすスプリングの劣化

純正のピックアップコイルは、機械式ガバナーのスプリングが作動不良を起こしていることが少なくない。カスタム指向のユーザー用として準備したASウオタニの点火キットは、同店オリジナルのマップをインストールしている。

バッテリー&レギュレーター/レクチファイヤ:レギュレーターはモスフィットが人気

キックの廃止を意識したのか、当時の基準で考えてもZ1000J/Rの開放式バッテリーは相当に大きめ。小型軽量化と併せてMFやリチウム式に変更する場合は、レギュレーター/レクチファイヤも現代の製品に交換したい。

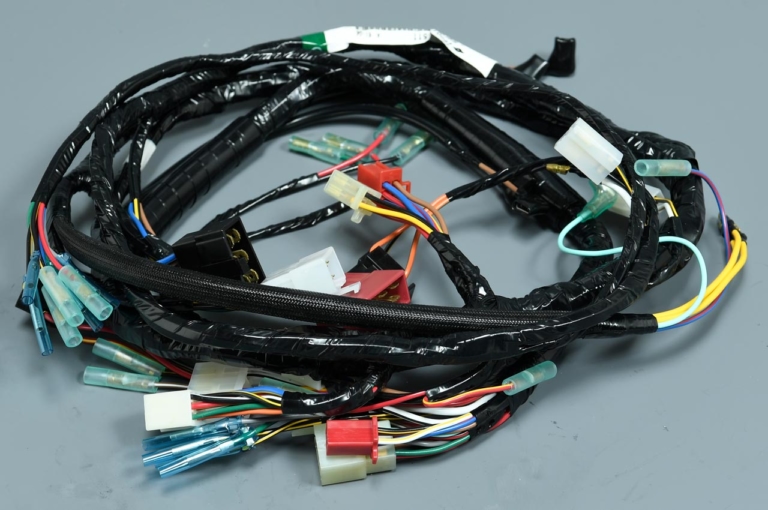

メインハーネス:純正がまだ入手できる電装系部品の要

配線の硬化やカプラーの変形などを発見したら、メインハーネスはなるべく早めに交換。リプロ品としてR1用が存在するが、ブルーサンダースでは現在も純正の新品が入手できる、J3の欧州仕様に手を加えて使用することが多い。

パーツ流通:年式が古いZ1系のほうが潤沢?

Z1000Pが超ロングセラーになったおかげで、ひと昔前は補修パーツの心配は不要と言われていたZ1000Jだが、近年は純正部品の欠品がかなり増加。安心できる状況ではなくなっている。

「しかもJ系はアフターマーケットのリプロパーツが少ないので、維持という見方ならZ1系のほうが楽だと思いますよ。とはいえ今の時点なら、ほとんどの消耗部品は揃うし、中古部品もそれなりに流通しているので、J系でも修理不能という事態にはなりません」(岩野氏)

【燃料タンクのリプロ品は一択】純正の外装はすべて欠品。サイドカバーとテールカウルは安価なFRP製が存在するが、社外品の燃料タンクは高価なアルミ製のみ。純正の中古はかなりの高値で売買されている。

【スチールとチタンの2種を準備】基本的にはZ1系用だが、ブルーサンダースオリジナルのメガホンマフラーはJ系にも装着可能。スチール製は18万7000円で、同社のレーサーも使用するチタン製は37万4000円。

【レースで培った技術を反映】ブルーサンダースではさまざまな空冷Z用オリジナルパーツを開発している。アルミ鋳造製のポイントカバーは1万4850円で、バンク角/軽量化/転倒時のダメージなどを考慮して設計。

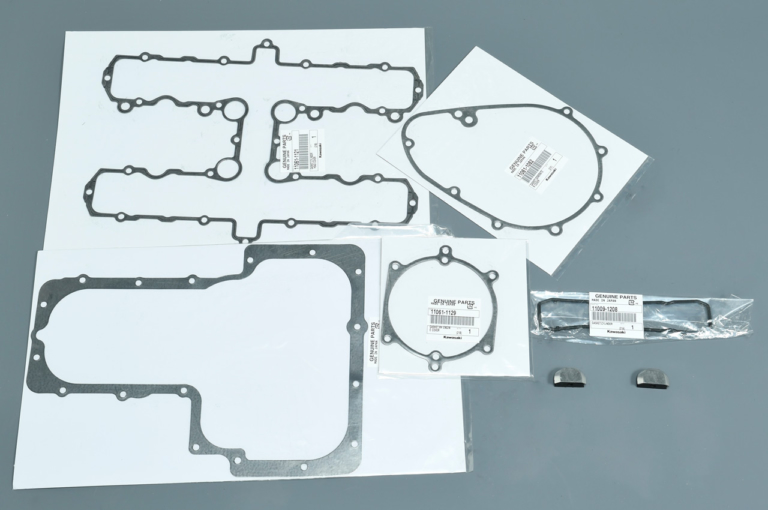

【耐久性なら純正がベスト】純正パーツの欠品は着実に増えているものの、ガスケットやシール類はほとんどが入手可能。なお、耐久性という見方をするなら、この種の消耗部品は純正がベストと岩野氏は言う。

※本記事は“ヤングマシン”が提供したものであり、文責は提供元に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

[連載] プロに学ぶ’80s国産名車メンテナンスに関連する記事

最新の記事

- 世界GP王者・原田哲也のバイクトーク Vol.156「翌年の契約が取り沙汰される時期に俄然速くなるライダーもいる?」

- 【完全保存版】ホンダ CB400SF/SB 歴代モデル図鑑(1992-2020)|伝説の4気筒ネイキッド、30年の軌跡

- CT125ハンターカブの走りを変える! シフトアップ「イニシャルアジャスター」の魅力とカスタム術

- 華やかなパレードの裏で彼らは何を視ているのか? ホンダが明かした「皇宮警察・側車隊」という究極のプロフェッショナル

- 新型CB1000Fの走りを変える! ゲイルスピードから超軽量専用ホイール全6種が登場

- 1

- 2