いくら問題なく走っているとはいえ、新車販売購入時から20年以上の月日が流れている車両の場合、さまざまな不具合が出てきて当然。特に大々的なメンテナンスやオーバーホールをしていない車両と新車と乗り比べれば、その差は歴然だ。このカワサキ バリオスもそんな1台。長年乗りっぱなしだったキャブレターを取り外し、オーバーホールしてみた。前編では分解&洗浄までを紹介し、後編では部品の交換と同調作業を解説する。

●文/写真:モトメカニック編集部

完全分解ではなく連結分解でパーツ交換

まず、インテークマニホールドのバンドを緩めて、フレームの隙間から上方に引き抜いて作業開始。マニホールドのひび割れや亀裂は二次空気を吸い込む原因になるので、劣化が進行している場合は要交換だ。

その後、キャブレーターASSYを車体から取り外し、その中身を順番に確認しつつ、洗浄/部品交換を試みた。

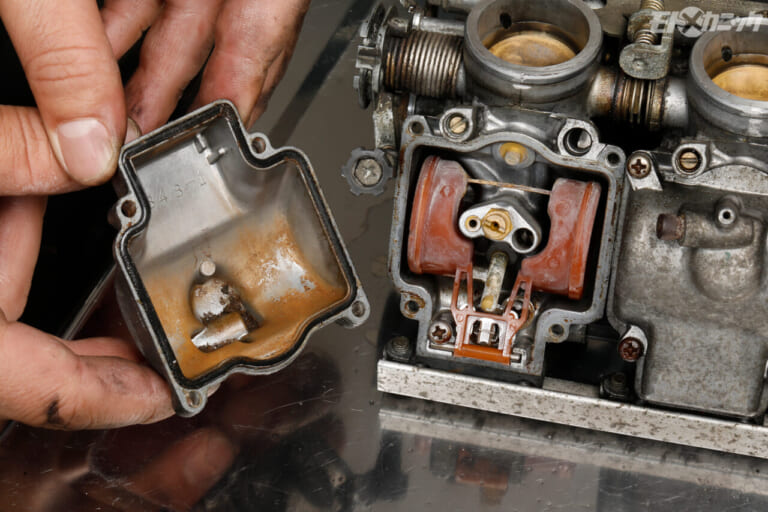

オーナーからは普通に走行できると聞いていたが、フロートチャンバー内部はガソリンタンク内の錆と汚泥が溜まってこの通り。このような状態だと、過去にジェットやエアの通路が詰まったことがあるかもしれない。

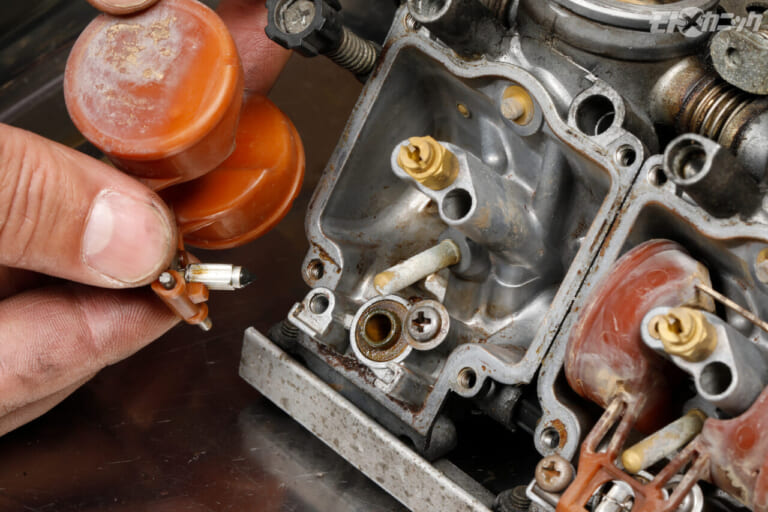

アイドリングやスロットル開度が小さい領域の混合気量を決めるパイロットスクリュー。二次空気の吸入を防止するOリングが硬化すると気密性が落ちるので、オーバーホールの際は新品に交換すること。

スクリューを緩めた際にワッシャーとOリングをボディ側に置き忘れると、組み立て後に機能しなくなることがあるので、ピックツールなどで取り忘れがないことを確認して、確実に回収しておく。

フロートで開閉されるフロートバルブは、先端の円錐部分の状態が重要。不動状態が長いと、劣化したガソリンで膨潤したりタンクのサビが噛み込み、オーバーフローの原因になることがある。

フロートバルブ後端のロッドがフロートの調整板(ベロ)に打痕を付けていないかを確認する。バルブが調整板に引っかかると、バルブシートとの当たりが変わりオーバーフローにつながる場合がある。

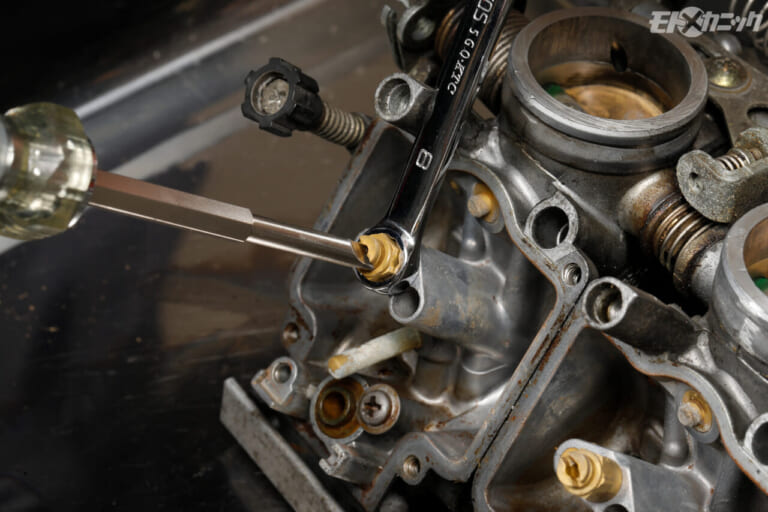

キャブ内部のパーツは真鍮系の合金を使用しているため、メインジェットを着脱する際はジェットホルダー部分をめがねレンチで固定し、マイナス溝にぴったり合うジェットドライバーを使用する。

フロートバルブシートが着脱式なら、バルブの当たり面が荒れていても交換できるため、オーバーホールは断然楽になる。今回の交換部品は、純正品ではなくキースター製の燃調キットを用意した。これにはジェット/ニードル類だけではなくバルブシート/Oリング/フィルターすべてが付属する。

スロットルレスポンスを向上させる=キャブの前後長を短縮するため薄型のバキュームピストンを採用している。保管状態が悪いと、ゴム製のダイヤフラムが硬化したりひび割れることもあるので要確認。

ダイヤフラムとピストンは一体構造で、純正部品の価格は1個1万923 円、4個で4万4000円と高額。このキャブは幸運にも大丈夫だった。クリップを調整できない純正ジェットニードルを取り出す。

スターターバルブのゴムシールが硬化すると、チョークを戻しても始動系統が閉じきらず、かぶり気味になることも。キャブが連結していると2~4番のバルブが外れないので、交換時は全バラ作業が必要。

ガソリンとエアー通路の徹底洗浄を行う際は、一般的なパーツクリーナーではなく、フォームタイプのキャブレタークリーナーを通路という通路内に吹き込み、外部から見えない汚れも除去する。

キャブレター外部の汚れもキャブレタークリーナーで洗浄する。キャブクリーナーに粘度がある場合、しばらく乗る予定がなければパーツクリーナーやガソリンですすぎ洗いしておくと良い。

フロートチャンバーやフロートの汚れも洗い流す。作業の画像はないが、フロートバルブとバルブシートを交換してフロートを組み立てたら、フロートゲージで油面を確認。標準値は9.5 ±1mm。

フロートチャンバーの底にある分は、キャブに吸われていないとはいえ、フロート内にガソリンがある時に漂っていたかもしれないと考えるとゾッとする汚泥。しばらく走行したら、再度確認する。

長年の垢が溜まりに溜まっていたバリオスのキャブレター。分解して感じたのは、今まで不具合を感じることもなくよく走行できていたなということ。

この後、部品の交換とキャブレターの同調調整をしたので、後編ではその模様と作業時の注意点を解説する。

※本記事は“モトメカニック”が提供したものであり、文責は提供元に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

バイクいじりの専門誌『モトメカニック』のお買い求めはこちら↓

あなたにおすすめの関連記事

エアプレーンタイプのタンクキャップ車の場合は定期的なメンテナンスを エンジンの不調の原因の1つが、ガソリンタンクへの水の侵入と、それにより発生したサビ。特にエアプレーンタイプのタンクキャップを持つバイ[…]

サスペンションのプロショップならハイレベルな要望にも応えてくれる コシのある動きで車体の挙動を受け止め、ライダーとの一体感を高める大切な部品、それが前後サスペンションの役割である。ライダー個々の好みに[…]

従来モデルに比べて明らかにスリムになったヘッド周り ネプロスの新製品開発の最大のテーマとなったのは、コンパクト化と使いやすさの向上。狭い場所での使い勝手を左右するラチェットヘッドは全幅を4mm縮めて、[…]

チェーングリスを定期的に吹き付けていれば、側面でも簡単にはサビないもの… バイクを押し歩きした時の“妙な抵抗感”には要注意だ。その理由は様々だが、実は、前後ブレーキの引きずりではなく、ドライブチェーン[…]

20世紀末の400ccネイキッド、ガラパゴスと言うなかれ ’80年代中盤以降のレーサーレプリカブームに対するカウンターパンチのように巻き起こった、ネイキッド旋風。きっかけは1989年に登場したカワサキ[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

なぜ、これほどまでに売れるのか? ワークマンのリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」が、異常とも言える売れ行きを見せている。 2025年の秋冬商戦に向けた第1弾は、用意された211万着が[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

伝説の暗殺拳が拓く、愛と宿命の世紀末 1980年代、原作・武論尊、作画・原哲夫により展開され、少年たちの胸を熱く焦がした『北斗の拳』。その魅力について振り返っておこう。 物語の舞台は、199X年の核戦[…]

日本に導入される可能性も?! ホンダはタイで、PCX160をベースにクロスオーバー仕立てとした軽二輪スクーター「ADV160」の新型2026年モデルを発表した(インドネシアでは昨秋発表)。新たにスマー[…]

最新の記事

- 旅はちょっと面倒なほうがいい?「終末ツーリング」とのコラボ企画を加え、41年目を迎えたライダーのバイブル『ツーリングマップル』2026年度版は3/13より発売!

- 【スト6】スズキ「GSX-8R」×ジュリのコラボバイクがゲーム内に登場! 入手方法と元ネタの実車を解説

- 【原付二種/軽二輪】ランブレッタ(Lambretta)新型「Jシリーズ」2026年発売! 価格/スペック/1964年モデルとの違いを徹底解説

- ホンダ×Sourcream初コラボ!80sレトロなトラックジャケットやBMX TシャツがWHO’S WHO galleryで発売

- 雨の日も快適な「屋根付き」1人乗りEV。車両維持費削減の決定版「ビベルトラック」が魅力的すぎる【100km走って電気代150円!?】

- 1

- 2