[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”

![[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/01/53758e481c41f6b17cb6b847a0928540.jpg)

これまであらゆるパターンの「固着したボルト」と戦って(戯れて)きましたが、今回もちょっとややこしい固着ボルトに出会いました。「スキマ」につけ込んだ、油断も「スキ」もない「頑固」モノ。焦らずじっくり外していきましょう~!

●文:[クリエイターチャンネル] DIY道楽テツ

「固着したボルト」というのは実に個性豊かです

全く同じ人間がいないのと同じように、全く同じ症状の固着ボルトには出会ったことがありません。それが難しくもあり、また楽しくもあるわけですが、今回も楽しい(ややこしい)固着ボルトに出会いました。

今回のターゲットはコチラ!

古いオフロードバイクのステム、フロントフォーククランプ部分のボルトが固着していて回りません。

メガネレンチでグッと力を加えると何とも嫌な感触が伝わってきます。感触だけですぐわかりますね。

「あっ、コイツ、面倒くさいやつだ!」

それもそのはず。サイドから見ればわかるのですが・・・

クランプの構造上、真ん中あたりに隙間があります。

これ、どうしてタチが悪いかというと、この真ん中の部分だけボルトのネジ山が空気や水に触れやすいのです。つまり、この隙間の奥まった部分にサビが発生しやすいということ!

とは言ってもこのクランプの構造上、手前の部分にネジ山は切られていない単なる穴なので、多少は錆が発生したところで問題はないのですが、長年放置されたバイクなどの場合、その隙間が錆でギッシリと埋め尽くされてしまうことがあるほどなのです。

これが非常にタチが悪い。

ただでさえネジの抵抗が大きいのに、知らずに回すと、その穴の中にサビが押し込まれてしまい、せっかく回ったボルトもサビもろとも押し込まれて、さらに抵抗が増すハメに。結果、抜くことも戻すこともできなくなってしまって、M8ボルトなんか簡単に折れてしまうのですよ。

つまりどういうことかというと、固着したネジを回るようにする一方で、中に発生したサビを砕いて細かくしてできるだけ排出しなければならないわけです。中の状況を目視できないのが何とも大変なんですよね~…。

作業はカンタン! 大切なのは根気です

外し方はいたって簡単です。

まずはできるだけ強力な潤滑剤を用意してください。正直な話、安物はおすすめできません。ネジを折らずに抜くためには、可能な限り抵抗を減らせる潤滑剤があると心強いです。

まずは、潤滑剤を隙間にたっぷり注入して

ハンマーを用意して

ガンガン!と容赦なく衝撃を与えて、ボルトのネジ穴の固着を解除する一方で、少しでも隙間を作って潤滑剤を浸透させます。

大切なのは「行ったり、来たり」

ボルトが動くようになったからといって、焦って抜いてはいけません。1/8回転くらい回したら、また1/8回転戻して、また回す・・・といった具合で、行ったり来たりを繰り返しましょう。

これは潤滑剤を中に浸透させるという目的もあるのですが、内部に発生しているサビを壊して、細かく粉砕して、可能な限り隙間から排出するのが目的です。行ったり来たりを何回も繰り返したら、こまめに潤滑剤を注入します。

新しい潤滑剤を追加するのも大切ですが、砕かれたサビを排出する役割もあります。エアブローするのも有効なので、とにかく少しでも錆を外に排出してください。1/8回転が1/2回転になって、やがては1回転になって・・・そうやって行ったり来たりを繰り返してるうちに、ある時点から急にボルトの回転が軽くなるはずです。

そうなればしめたもの! そこで焦って抜くのではなく、もう1回スタート地点に戻ってから潤滑剤を吹きましょう。ハンドツールから感じる手応えに気をつけながら抜いていけば、ほぼ間違いなくボルトを抜くことができます。

はいっ! 抜けました~!!

中でどれほどサビが発生していたかわかりませんが、抜けたボルトを見る限りでは、ご覧の通りかなり錆が発生していたのが分かります。やっぱり酷かったんだね~・・・!

私は過去に同じようなパターンでボルトを折ってしまった経験があります。構造上そんなことはありえないと思いつつも、ある程度回った最後の最後でいきなりポキっと折れてしまったのです。それほどにサビがネジ穴に詰まった時の抵抗は大きいので、どうか皆さんもご注意ください。

なんたってこの構造で折れたボルトを抜き去るのはとても大変ですからね~(汗)。この記事が皆様の参考になれば幸いです。今回も最後まで読んでいただきありがとうございました~!

私のYouTubeチャンネルのほうでは、「バイクを元気にしたい!」というコンセプトのもと、3日に1本ペースでバイクいじりの動画を投稿しております。よかったら遊びにきてくださいね~!★メインチャンネルはコチラ→「DIY道楽」 ☆サブチャンネルもよろしく→「のまてつ父ちゃんの日常」

最新の関連記事(DIY道楽テツ)

アクセルワイヤーが長すぎた!というトラブル ハンドルを交換して長さが合わなくなってしまったり、はたまたケーブルそのものが痛んでしまったり。こうしたアクセルワイヤー(スロットルケーブル)を交換する際、「[…]

セルが弱くなったらバッテリー交換のサイン スクーターのバッテリーが弱ってきたのか、始動性がイマイチになってきました。 そういえば、このバッテリーもずいぶんずいぶん古くなってきたので、バッテリーを買い替[…]

新品タイヤが滑るその理由 新しいタイヤは滑ります。 滑りたくないから新しいタイヤに交換したというのに、なぜか新しいタイヤはマジで滑るんです(経験者は語る)。 なぜ滑るかというと、それはタイヤの製造過程[…]

場所によっては恒例行事なバイクの冬眠(長期保管) 「バイクの冬眠」…雪が多い地域の皆様にとっては、冬から春にかけて毎年恒例の行事かもしれませんね。また、雪国じゃなかったとしても、諸事情により長期間バイ[…]

燃料コックにも涙? それはある日の出来事。バイクで走り出そうとガソリンタンクの燃料コックをオンにした時、指先に冷たいものを感じました。 何があるのかと覗き込んでみると・・・燃料コックが泣いているぅ~![…]

最新の関連記事(メンテナンス&レストア)

軽視されがちな重要パーツ「ガソリンホース」はキジマ製品が安心 バイクにとって極めて重要にもかかわらず、軽視されることが多いのがガソリンホースやフィルターだ。経年劣化でカチカチのホースに触れても「今度で[…]

怪しさ100%夢も100%! ヤフオクで1円で売ってた溶接機 正直に言います。この溶接機、最初から怪しすぎます。スペックはほぼ不明。説明は最低限。ツッコミどころは満載です。・・・ですが、だからこそです[…]

グリスよ、なぜ増えていく? バイク整備をやっていると、なぜか増えていくものがあります。そう、グリスです。ベアリング用、ステム用、耐水、耐熱、プラ対応、ブレーキ用、極圧グリス、ガンガン使える安いやつ・・[…]

徹底した“わかりやすさ” バイクって、どうなっているのか? その仕組みを理解したい人にとって、長年定番として支持され続けている一冊が『図解入門 よくわかる最新バイクの基本と仕組み』だ。 バイクの骨格と[…]

論より証拠! 試して実感その効果!! カーワックスやボディシャンプーなどを手掛けている老舗カー用品ブランドとして知られる『シュアラスター』。シュアラスター展開するLOOPシリーズはエンジン内部のコンデ[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

2026年度「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」の概要 商船三井さんふらわあが発表した2026年の「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」は、大阪と大分県・別府を結ぶ航路にて実施される特別運航だ。 通常、同社[…]

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

X350の実力を証明した瞬間! こんなに嬉しいことはない。表彰台の真ん中に立つのは「ウィズハーレーレーシング」のエース宮中洋樹さん(RSYライダーズサロン横浜所属)だ。 ボクたち「ウィズハーレーレーシ[…]

最新の投稿記事(全体)

8000円台で手に入る、SCOYCO史上最高のコスパモデル「MT100」 ライディングシューズに求められるプロテクション性能と、街乗りに馴染むデザイン性を高い次元でバランスさせてきたスコイコ。そのライ[…]

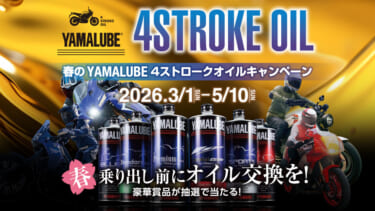

なぜ「ヤマルーブ」なのか? 「オイルは血液だ」なんて格言は聞き飽きたかもしれないが、ヤマルーブは単なるオイルじゃない。「エンジンの一部」として開発されている液体パーツなのだ。 特に、超低フリクションを[…]

平嶋夏海さんが2026年MIDLANDブランド公式アンバサダーに就任! 2026年は、ミッドランドにとって創業65周年という大きな節目。掲げられたテーマは「Re-BORN(リボーン)」だ。イタリアの[…]

BADHOPが、自らの存在と重ね合わせたモンスターマシンとは すでに解散してしまったが、今も多くのファンに支持されるヒップホップクルー、BADHOP。川崎のゲットーで生まれ育ったメンバーが過酷な環境や[…]

RCBテクノロジーを継承し誕生したCB900F CB750FOURの登場から10年ライバル車の追撃から復権するためホンダが選択したのは耐久レース常勝のワークスマシンRCB1000の心臓を持ち既存のバイ[…]

![[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”|[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/01/c2fe14c76338be912afd5166905a32cd-768x432.jpg)

![[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”|[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/01/83ebd072dfa9916c6006a698d3ddbb3b-768x432.jpg)

![[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”|[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/01/5d124aa8772d3c1ed7970b491749ec10-768x432.jpg)

![[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”|[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/01/53758e481c41f6b17cb6b847a0928540-1-768x432.jpg)

![[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”|[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/01/bc4d3c8cb11df4b6d49897d0b02c182c-768x432.jpg)

![[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”|[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/01/747145929cbc4642758368087dc8acf2-768x432.jpg)

![[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”|[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/01/0aa9cd289c3eb33214a592251055e4ac-768x432.jpg)

![[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”|[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/01/e09b38153d3c9739374498b7e809b0bc-768x432.jpg)

![[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”|[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/01/c14cc4cd9499453fa64147de661acc93-768x432.jpg)

![[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”|[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/01/74d78ddc76ca18685a6c5003a7344686-768x432.jpg)

![[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”|[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/01/70cadee5a6ec8d3b8d1c7fcaeaa38f87-768x432.jpg)

![[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”|[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/01/d6fc46251fe600caaa7bbfdaa42aaf91-768x432.jpg)

![[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”|[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/01/366f3ad65aa08bd1bb50e149fd14f5ec-768x432.jpg)

![[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”|[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/01/3e3ac076d196ee8acd2efc7545a85630-768x432.jpg)

![[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”|[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/01/ca535378a914c24cdc2eed38bb2dd017-768x432.jpg)

![[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”|[DIY整備のコツ] ネジ穴までサビたボルトを壊さず抜くには”焦らず急がず”](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/01/fe3b0ef65f236b4b601ff8ecb6372c8d-768x432.jpg)