競技志向のライダーや一部の趣味人を除くと、昨今ではなかなか購入対象にはならないトライアルバイク。とはいえ1970~1980年代は、一般的なライダーもこのジャンルに熱い姿勢を注いでいたのだ。

●文:ヤングマシン編集部(中村友彦) ●写真:富樫秀明 ●外部リンク:ホンダコレクションホール ※記事内の展示内容はリニューアル前のもの

4メーカーがトライアル車を販売

トッププロのアクションを見たら誰だって感激するはずだし、実際にやってみるとムチャクチャ面白いものの、一般に広く普及しているとは言い難い。近年の日本におけるトライアルは、そういう位置づけだと思う。ただしかつての日本では、多くのライダーが身近なジャンルとして、トライアルに関心を抱いた時代があったのだ。

バイアルスTL125[1973]:専用設計のセミダブルクレードルフレームにCB/SL125系の4スト単気筒を搭載する、日本初のトライアルバイク。車名はBIKE+TRIALSの略。最高出力は8ps/8000rpmで、乾燥重量は98kg。

日本における最初のトライアルブームは1970年代中盤で、その先鞭をつけたモデルは、1973年1月に登場したホンダ・バイアルスTL125と、同年12月にデビューしたヤマハTY250だった。そしてその2台に続く形で、スズキがRL250、カワサキが250-TX(KT250)を発売し、さらにはホンダがTL50/250、ヤマハがTY50/80/125を追加したことで、業界はイッキに活性化する。

ヤマハTY250[1973]:ヤマハ初のトライアルバイクとなったTY250は、新規開発のダイヤモンドフレームに既存のDT250をベースとする2スト単気筒エンジンを搭載。最高出力は16.5ps/6000rpmで、乾燥重量は97kg。

ところが、日本の第1期トライアルブームはわずか数年で終焉を迎えた。その理由は定かではないが(トライアルは難しい……という認識が広まったという説はある)、スズキとカワサキは早々にこの分野から撤退し、ホンダTLシリーズとヤマハTYシリーズも1970年代末には販売を中止。市販レーサーや海外仕様の販売は続いていたものの、1980年の時点で、日本で購入できる保安部品付きの日本製トライアルバイクは皆無になっていたのだ。

ツーリングトライアルを契機に人気が再燃

そんな状況が変化するきっかけになったのが、1977年に第1回大会が開催された“イーハトーブ2日間トライアル”である。前述した終焉と時期的にはカブっているものの、1970年代末の日本では、道なき道を突き進むアドベンチャー気分が味わえる、ツーリングトライアルへの注目度が高まり、新しいトライアルバイクを欲する声が急増。その要望に応える形で1981年からホンダが発売を開始したのが、トライアルに特化せず、トレッキングバイクとして開発された、イーハトーブTL125Sだった。

TL125[1983]:ダイヤモンドタイプのフレームや一体感を意識した外装を採用する1983年型TL125は、イーハトーブやバイアルスと比較すると、競技指向が強くなった。最高出力は9.3ps/8000rpmで、乾燥重量は89kg。

既存のバイアルスTL125のマイナーチェンジ仕様と言うべき構成だったにも関わらず、イーハトーブTL125Sは大人気を獲得し、その評価に明確な手応えを感じたホンダは、1983年に競技志向を強めた新設計のTL125とTLR200、さらにはTLM50を発売する。そしてヤマハも新世代のトライアルバイクとして、1983/1984年にTY250R/TY250スコティッシュを世に送り出し、日本のトライアル市場は第2期ブームを迎えたのだが……。

TLR250R[1986]:TL200Rの後継となるTLR250Rは、前年に登場したTLM200Rの技術を転用して開発。総容量6ℓの燃料タンクは、メインとシート下に備わるサブの分割式。最高出力は14ps/5500rpmで、乾燥重量は93kg。

1980年代後半になると、ブームは再び鎮静化。今になってみるとその原因は、競技指向が強くなったことのような気がしないでもない。もちろんトライアルを愛するライダーにとって、競技指向の強化は歓迎すべきことだったのだけれど、街乗りやツーリングに気軽に使える特性とは言い難い1980年代中盤以降のトライアル車は、一般的なライダーには縁遠い存在になっていたのである。

イーハトーブTL125S[1981]

イーハトーブTL125S[1981]

日本における第2期トライアルブームのきっかけになった、ツーリングトライアルイベントの名を冠したイーハトーブTL125Sは、全国各地のホンダ販売店の要求に応える形で登場。セミダブルクレードルフレームや1970年型CB/SL125に端を発する空冷4スト単気筒など、主要部品の基本構成は1979年に販売が終了したバイアルスTL125に準じつつ、新たな機構としてセミエア式フォークやガス加圧倒立ダンパー式のリアショック、CDI点火などを採用していた。当初の間生産計画台数は4800台だったものの、実際の販売台数は1年間で約9000台に到達。最高出力は8ps/8000rpmで、乾燥重量は95kg。

イーハトーブTL125S[1981]

シルクロード250[1981]

シルクロード250[1981]

トライアルバイクではないけれど、1981年3月から発売が始まったシルクロードは、イーハトーブTL125Sの兄弟車と言えなくはないモデル。と言うのも、当時のホンダは登山系の用語を転用した“トレッキングバイク”を新たなジャンルとして提唱し、その第1弾がシルクロード250、第2弾がイーハトーブTL125Sだったのである(第3弾はCT110)。開発ベースはオンロードモデルのCB250RSだが、車体関連部品はほとんどが専用設計で、ミッションには極悪路や急坂で重宝するスーパーローギアを導入。最高出力は20ps/7500rpm、乾燥重量は131kgで、タイヤサイズは万能性を考慮したF:19/R:18インチを選択(TLシリーズはF:21/R:18インチ)。

シルクロード250[1981]

TLR200[1983]

TLR200[1983]

1982年のトライアル世界選手権でRT360を擁するホンダは、日本車初、さらには4スト初のシリーズチャンピオンを獲得(1983/1984年も連覇)。1983年4月から発売が始まったTLR200は、その技術を転用して生まれたモデルだ。軽さとスリムさを重視したダイヤモンドフレームは専用設計で、空冷単気筒エンジンは前年に登場したXL200の基本構成を踏襲しつつも、トライアルでの使用を考慮して数多くのパーツを新規開発。初年度の販売台数は約1万7000台で、6月にはVT250FやRZ250などを破って、軽二輪クラストップのセールスを記録した。最高出力は12ps/6500rpmで、乾燥重量は90kg。

TLR200[1983]

TLM200R[1985]

TLM200R[1985]

モトックロッサーやファミリーバイク、GPレーサーとそのレプリカに続く形で、1980年代中盤以降のホンダはトライアルバイクの主力エンジンを、空冷4スト→空冷2ストにスイッチ。その第1弾として1985年にデビューしたTLM200Rは、プロリンク式リアサスやボディとの一体感を高めたボトムレスシートも注目を集めた。最高出力は13ps/5000rpmで、乾燥重量は86kg。なお1988年には排気量の拡大を筆頭とする仕様変更を行った後継車のTLM220Rが登場するが、需要はあまり多くはなく、日本仕様の販売は1994年で終了することとなった。

TLM200R[1985]

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

“モンスターマシン”と恐れられるTZ750 今でもモンスターマシンと恐れられるTZ750は、市販ロードレーサーだったTZ350の並列2気筒エンジンを横につないで4気筒化したエンジンを搭載したレーサー。[…]

天敵ゼファーをターゲットから外しホンダDNAのスーパースポーツを目指す! 1992年のリリースから、実に30年ものロングセラーを記録した空前のヒット作、ホンダCB400スーパーフォア。 実はこれより前[…]

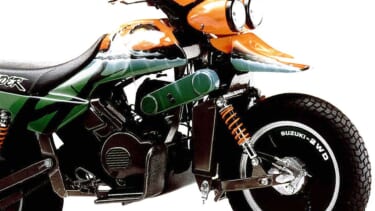

砂漠やオフロードの踏破をテーマに開発していたドリームバイクの途中経過報告! 1991年の第29回東京モーターショーに、スズキは3種の「2駆」もしくは2WD、つまり前後輪とも駆動する試作バイクを参考展示[…]

未知のジャンルへ挑戦した縦置き80度Vツイン どうして縦置きVツインだったんだろう? ホンダGL/CXシリーズ対して、僕は昔から疑問を抱いていた。当時の技術資料を見ると「ウイングGLは1980年代の新[…]

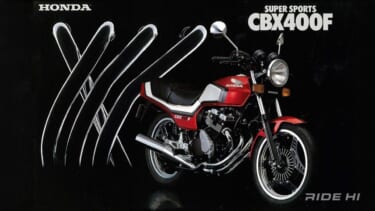

伝説のヨンフォアを凌駕するX字にクロスしたエキパイが輝く最高峰のプライド! 1981年の終わりに近い11月、ホンダはCBX400FというCBに「X」を加えた新機種をリリース、その内容はまさにありったけ[…]

最新の関連記事(ホンダ [HONDA])

天敵ゼファーをターゲットから外しホンダDNAのスーパースポーツを目指す! 1992年のリリースから、実に30年ものロングセラーを記録した空前のヒット作、ホンダCB400スーパーフォア。 実はこれより前[…]

未知のジャンルへ挑戦した縦置き80度Vツイン どうして縦置きVツインだったんだろう? ホンダGL/CXシリーズ対して、僕は昔から疑問を抱いていた。当時の技術資料を見ると「ウイングGLは1980年代の新[…]

伝説のヨンフォアを凌駕するX字にクロスしたエキパイが輝く最高峰のプライド! 1981年の終わりに近い11月、ホンダはCBX400FというCBに「X」を加えた新機種をリリース、その内容はまさにありったけ[…]

1992年モデル:新世代のホンダロードスポーツ 滑らかな曲線と面で構成された、力強くボリューム感のある18Lの燃料タンク形状に、独立したサイドカバー、そして躍動感ある跳ね上がり気味のリアカウル。すっき[…]

色褪せない魅力で進化を続ける「CT125ハンターカブ」 スーパーカブシリーズのなかでも、ひときわ異彩を放つアウトドアマシン「CT125ハンターカブ」。2020年の登場以来、その人気は留まるところを知ら[…]

人気記事ランキング(全体)

7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]

17台のみのレーサーベースは売れ行きパッとせず⁉ ポルシェ924は1976年の販売開始から、924S がラストモデルとなった1988年まで生産されるというロングライフでした。すると、ポルシェの場合スポ[…]

簡単取り付けで手間いらず。GPS搭載でさらに便利に バイク用品、カー用品を多数リリースするMAXWINが開発したヘルメット取り付け用ドライブレーコーダー「MF-BDVR001G」は、ユーザーのニーズに[…]

60年代から続くデューンバギーの草分け的存在 デューンバギーといえば、本家本元はブルース・F・マイヤーズが創立した「マイヤーズ・マンクス」ということに。 オープンホイールのバギーは星の数ほど生まれまし[…]

型崩れを防ぐEVA素材と整理しやすい内部構造 布製のサドルバッグにおける最大の欠点は、荷物が入っていない時に形が崩れ、見た目が損なわれることにある。しかし、本製品はマットフィルムとEVAハードシェル素[…]

最新の投稿記事(全体)

“モンスターマシン”と恐れられるTZ750 今でもモンスターマシンと恐れられるTZ750は、市販ロードレーサーだったTZ350の並列2気筒エンジンを横につないで4気筒化したエンジンを搭載したレーサー。[…]

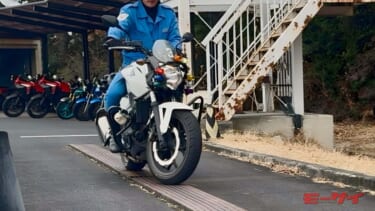

クランク:低速操作の「総合芸術」を身につける まず、あの忌々しい「クランク」から。 直角コーナーが連続するあのコース、公道で遭遇したら普通は足を着いてヨボヨボ進むか、そもそも入りませんよね。でも、あの[…]

天敵ゼファーをターゲットから外しホンダDNAのスーパースポーツを目指す! 1992年のリリースから、実に30年ものロングセラーを記録した空前のヒット作、ホンダCB400スーパーフォア。 実はこれより前[…]

エントリー層の背中を押す存在 奥沙織(おく さおり)さんが、バイク王のアンバサダーに就任した。愛車はヤマハ YZF-R25。日々のツーリングの楽しさに加え、女性ライダーならではの視点も交えたリアルなバ[…]

249cc・26psのスポーティな油冷単気筒エンジンを搭載 スズキは、油冷シングルのフルカウルスポーツモデル「ジクサーSF250」にニューカラーを設定し、2026年モデルとして3月5日に発売する。トリ[…]

- 1

- 2

![イーハトーブTL125S[1981]|1970~1980年代のトライアルブームを支えた、ホンダTLシリーズ──バイアルスTL125からTLM220Rに至る道のり 【ライター中村友彦の旧車雑感 Vol.11】](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/08/5-1-768x512.jpg?v=1723279335)

![イーハトーブTL125S[1981]|1970~1980年代のトライアルブームを支えた、ホンダTLシリーズ──バイアルスTL125からTLM220Rに至る道のり 【ライター中村友彦の旧車雑感 Vol.11】](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/08/6-1-768x512.jpg?v=1723279342)

![シルクロード250[1981]|1970~1980年代のトライアルブームを支えた、ホンダTLシリーズ──バイアルスTL125からTLM220Rに至る道のり 【ライター中村友彦の旧車雑感 Vol.11】](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/08/7-2-768x512.jpg?v=1723279353)

![シルクロード250[1981]|1970~1980年代のトライアルブームを支えた、ホンダTLシリーズ──バイアルスTL125からTLM220Rに至る道のり 【ライター中村友彦の旧車雑感 Vol.11】](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/08/8-2-768x512.jpg?v=1723279361)

![TLR200[1983]|1970~1980年代のトライアルブームを支えた、ホンダTLシリーズ──バイアルスTL125からTLM220Rに至る道のり 【ライター中村友彦の旧車雑感 Vol.11】](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/08/9-2-768x512.jpg?v=1723279397)

![TLR200[1983]|1970~1980年代のトライアルブームを支えた、ホンダTLシリーズ──バイアルスTL125からTLM220Rに至る道のり 【ライター中村友彦の旧車雑感 Vol.11】](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/08/10-1-768x512.jpg?v=1723279409)

![TLM200R[1985]|1970~1980年代のトライアルブームを支えた、ホンダTLシリーズ──バイアルスTL125からTLM220Rに至る道のり 【ライター中村友彦の旧車雑感 Vol.11】](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/08/11-2-768x512.jpg?v=1723279418)

![TLM200R[1985]|1970~1980年代のトライアルブームを支えた、ホンダTLシリーズ──バイアルスTL125からTLM220Rに至る道のり 【ライター中村友彦の旧車雑感 Vol.11】](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/08/12-2-768x512.jpg?v=1723279472)