ホンダが二輪車の「フロントカウル構造」に関する特許を出願していたことがわかった。2022年6月15日に出願され、公開は2023年12月27日。カウル内を通った走行風によってダウンフォースを得る仕組みだ。

●文:ヤングマシン編集部(ヨ)

カウルは2タイプ、それぞれで特許が出願されている!

2027年以降、MotoGPでは現在のようなウイングが禁止または縮小の方向でレギュレーションの改正が行われる予定だ。ほかにもライドハイトデバイスなど、市販車に結び付けにくいとされるメカニズムについても何らかの措置があるのではないかと言われている。

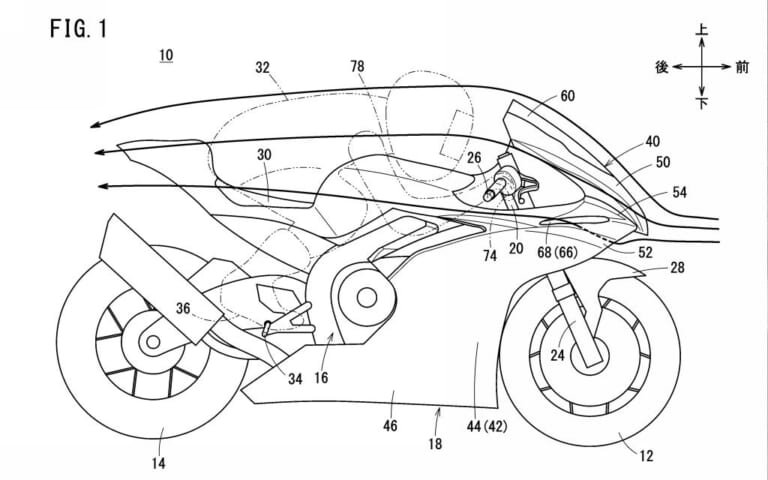

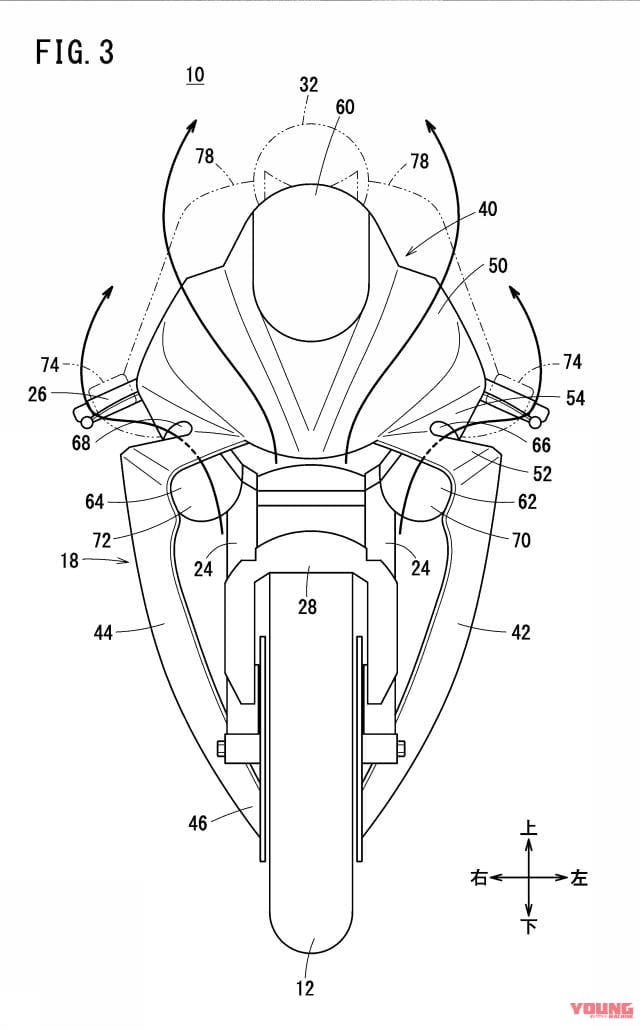

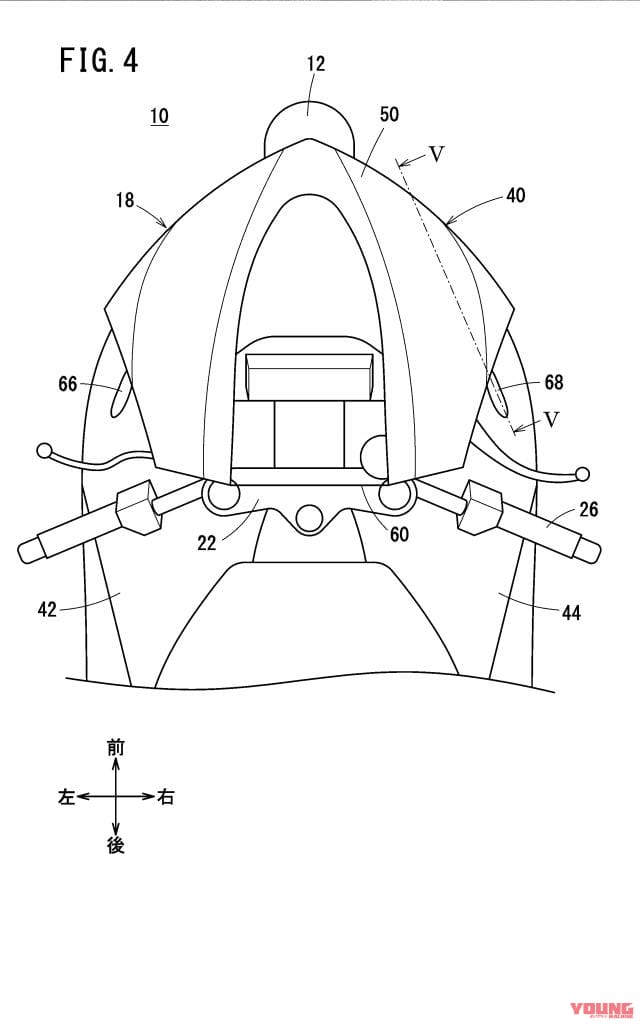

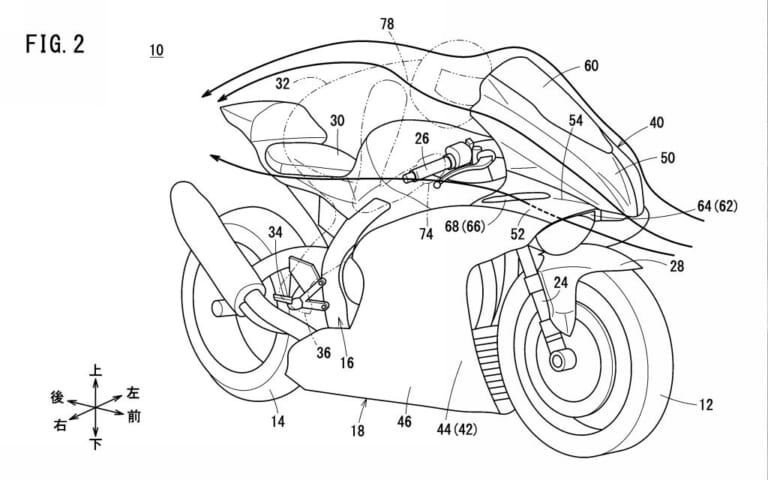

これを先取りするかのような特許がホンダから出願されていたことがわかった。特許名は「鞍乗型車両のフロントカウル構造」であり、2022年6月15日に2パターン同時の出願が同名で行われている。

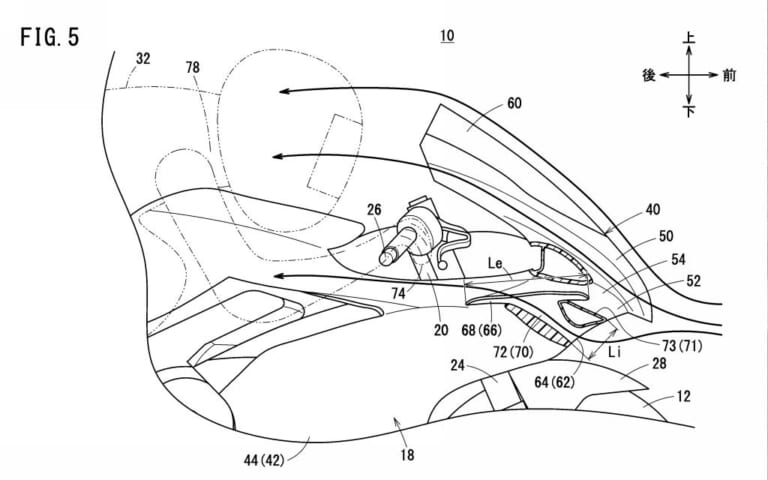

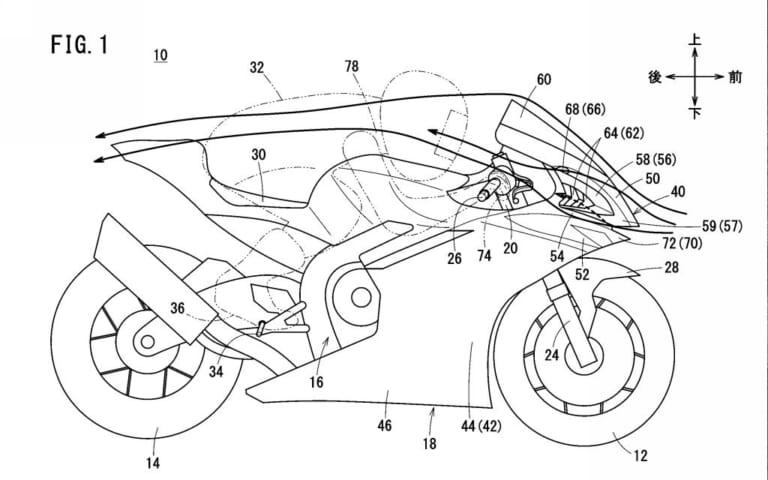

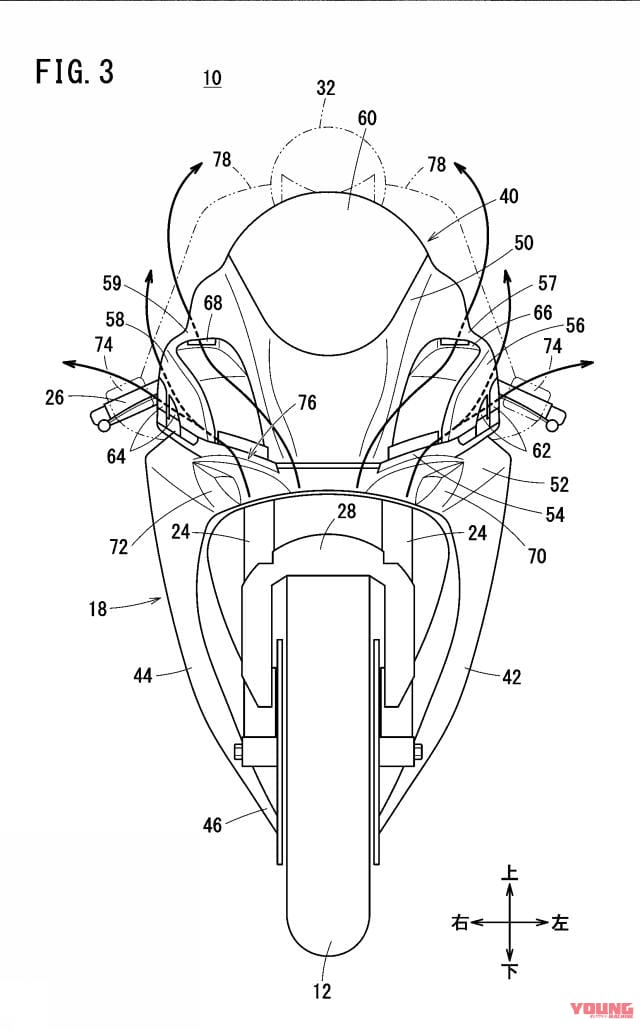

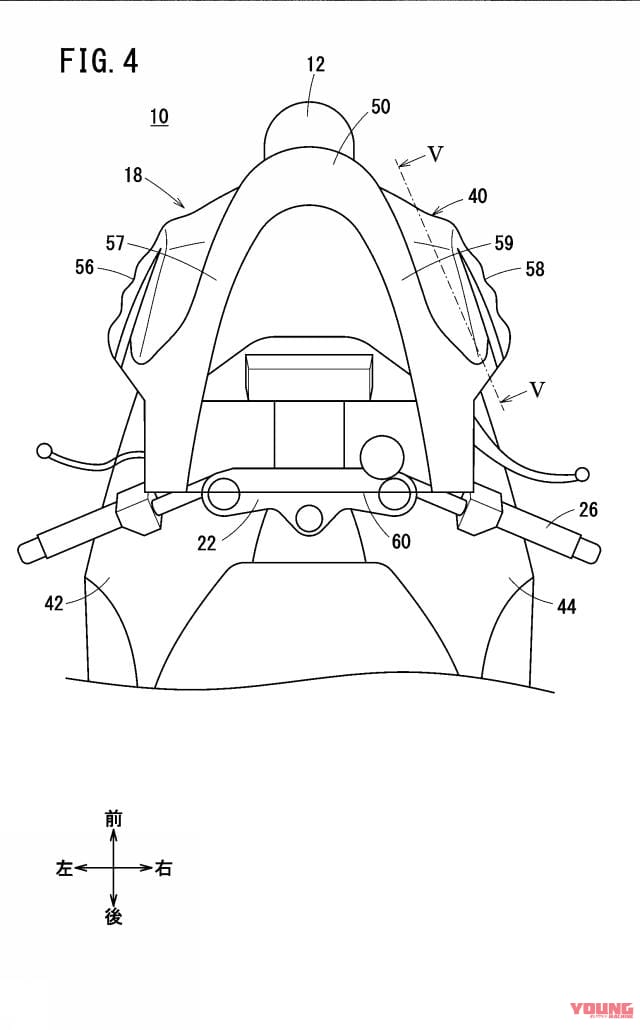

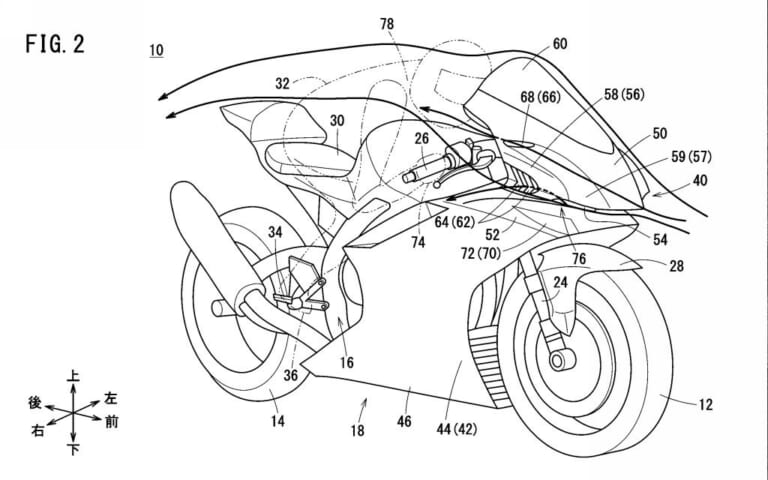

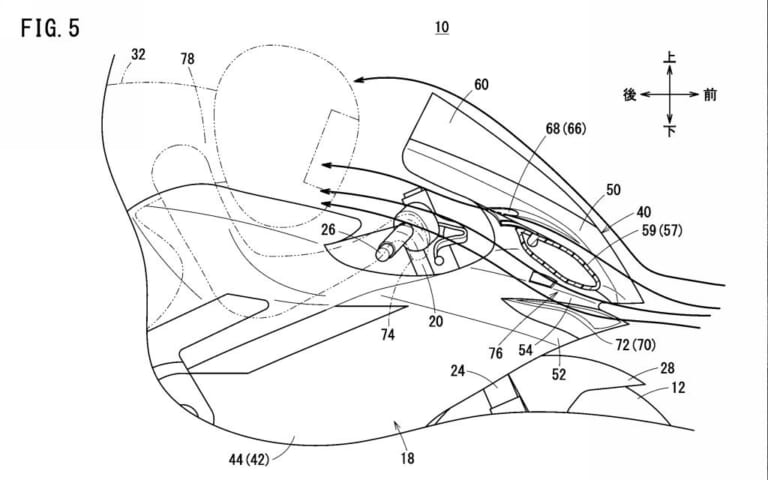

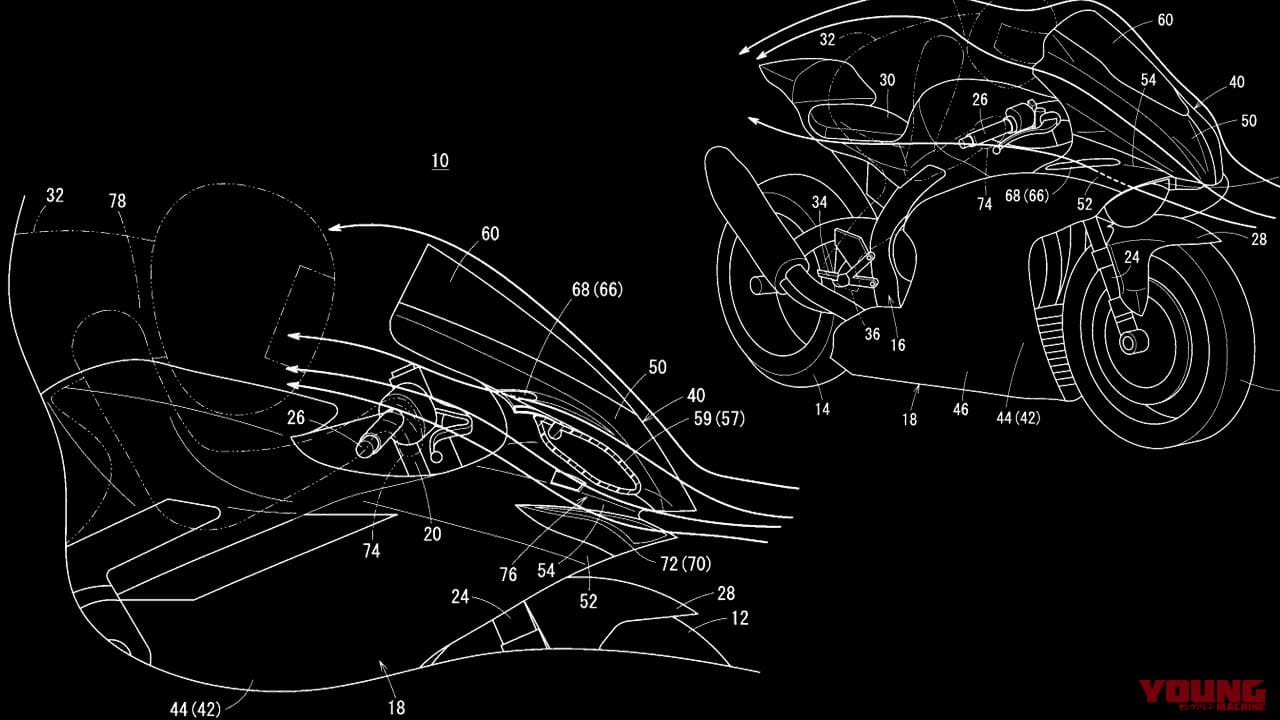

いずれの特許も、ダウンフォースを大きくしながら空気抵抗を低減することができるフロントカウル構造についてのもの。外側に羽が生えたような構造ではなく、カウル内部を通過した走行風に対して、断面が逆翼形状となった部分でダウンフォースを発生させる仕組みになっている。

通常のウイングも揚力ではなくダウンフォースを発生させるため逆翼形状となっているが、これをフロントカウルの両端に設けることで空気抵抗は大きくなる。これを解決するため、カウルに設けたダクトに走行風を通過させ、その中でダウンフォースを発生させるのがこの特許の骨子だ。

外翼タイプよりも空気抵抗を低減することができるといい、さらにフロントカウルから後方に流れる風を上方かつ外側に向けて流すことでライダーへの風の直撃を弱めることが可能で、これも空気抵抗の低減に貢献する。後方に排出された走行風がライダーを包むエアカーテンのように機能するわけだ。

また、空気抵抗の低減だけでは走行風が車体に張り付くように流れてしまって車体の運動性が阻害されかねないが、この構造では運動性の確保も謳われている。

2種類のカウルはカウルの分割構造やダクトの造りが異なっており、走行風の流し方も異なるため、それぞれに様々な機種で応用ができそうだ。これらは従来もあった、ウイング端を露出させないためのダクトウイングの発展形と見ることもできそうで、ある意味では先祖返りのようなスッキリとしたカウル形状を実現することになりそう。

もちろん、エアロダイナミクスの向上は燃費改善にも効果があるため、公道を走れるスーパースポーツモデルにも適用されることになるだろう。次期もしくは次々期CBR1000RR-Rあたり(まさかのCBR1000RR-RRとか!?)で見ることができる……か?

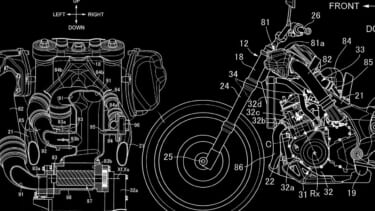

フロントカウル構造、タイプ1

鞍乗型車両のフロントカウル構造(その1)

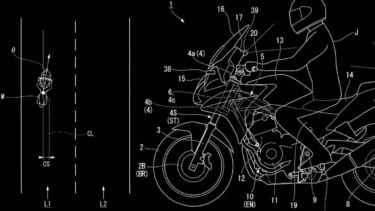

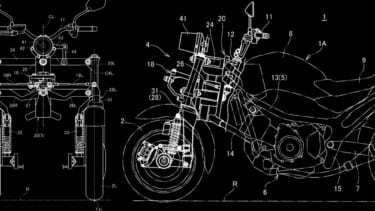

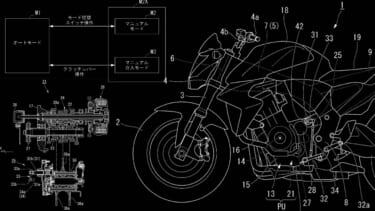

フロントカウル構造、タイプ2

鞍乗型車両のフロントカウル構造(その2)

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

あなたにおすすめの関連記事

操作感はまるで4気筒スーパーカブ!? ライダーのクラッチ操作を機械が肩代わりしてくれる電子制御システムの登場だ! ホンダは世界初 二輪車用「Honda E-Clutch」の情報をホームページで公開。発[…]

4輪の車線維持システムと類似 4輪の技術で『車線内の中央を走るように制御する』というシステムがあるのをご存じだろうか。ホンダで言えば「レーンキープアシストシステム=LKAS」と呼ばれるもので、日本語で[…]

コーナリング中の自動ブレーキでも車体姿勢をキープできる これはライダーなら直感的に「そりゃ実現は難しいよね」と思う代物で、たとえばカーブで車体が傾いているときに自動ブレーキが作動したとしたら挙動が乱れ[…]

より操作に忠実な過給機付きエンジンを実現する! ホンダがアフリカツインに過給機を搭載?! そんなニュースが現実味を帯びてきたかもしれない。2020年の特許公開時には海外メディアを中心に話題となったが、[…]

オートクラッチ操作とマニュアル操作を自在に切替可能? 2021年6月にお伝えした『クラッチもバイワイヤ! ホンダの新たな特許、指1本で軽々操作できる……だけじゃない?!』という記事を覚えている方はいら[…]

最新の関連記事(メカニズム/テクノロジー)

元々はレーシングマシンの装備 多くのバイクの右ハンドルに装備されている“赤いスイッチ”。正式にはエンジンストップスイッチだが、「キルスイッチ」と言った方がピンとくるだろう。 近年はエンジンを始動するセ[…]

ピーキーに力強くより、先がイメージできる変化率、欲しいのはアテにできるトラクションの過渡特性! 私、ネモケンが1975~1978年に世界GP転戦したとき、親しかったバリー・シーン(Barry Shee[…]

バイク向けの次世代コネクテッドクラスター かつてオーディオ機器を生産し、現在はカーナビやドライブレコーダーといったモビリティ向けの製品を主力としているパイオニアが、2026年1月6日(火)~9日(金)[…]

いまや攻めにも安全にも効く! かつてはABS(アンチロックブレーキシステム)といえば「安全装備」、トラクションコントロールといえば「スポーツ装備」というイメージを持っただろう。もちろん概念的にはその通[…]

油圧ディスクブレーキだけど、“油(オイル)”じゃない いまや原付のスクーターからビッグバイクまで、ブレーキ(少なくともフロントブレーキ)はすべて油圧式ディスクブレーキを装備している。 厳密な構造はとも[…]

最新の関連記事(ホンダ [HONDA])

チェック柄シートが復活、継続色はタンク色などを変更、バナナイエロー新登場 ホンダは、タイ&欧州で先行発表されていた「モンキー125」の2026年ニューカラーを発表した。とはいうものの、一部は海外仕様と[…]

新色ホワイト登場、ブラックはフェンダー色やロゴ色を変更 ホンダは、原付二種125ccのレジャーバイク「ダックス125」に新色のパールホライゾンホワイトを追加し、2026年2月20日に発売する。従来あっ[…]

ブラウン系のシートを採用するニューカラー ホンダは、タイや欧州で先行発表していた「スーパーカブC125」のニューカラーを日本でも正式発表。パールボスポラスブルーは継続しつつ、新たにパールスモーキーグレ[…]

前年のマイナーチェンジでデザインも装備も最新世代 ホンダが2026年型「X-ADV」を発表、カラーリング変更とともにモノトーンとトリコロールそれぞれ1万6500円プラスの価格改定した。フラットダートく[…]

あの頃のHondaを知るライダーへ Jam’s Goldによるホンダコラボレーションアイテムのテーマは、2000年頃に放送されていたHondaの懐かしいテレビCM「Do you have a HOND[…]

人気記事ランキング(全体)

きっかけは編集部内でのたわいのない会話から 「ところで、バイクってパーキングメーターに停めていいの?」 「バイクが停まっているところは見たことがないなぁ。ってことはダメなんじゃない?」 私用はもちろん[…]

バイクとクルマの“いいとこ取り”を目指したパッケージング Lean3の最大の特徴は、そのコンパクトなサイズとモビリティとしての立ち位置だ。全長2470mm×全幅970mm×全高1570mmという車体サ[…]

待望の「ドア付き」がついに入荷、カラーは全6色展開へ ビークルファンが販売する「アーバントライカー(URBAN TRIKER)」は、フロント1輪・リア2輪の電動トライクだ。以前から存在したモデルだが、[…]

前年のマイナーチェンジでデザインも装備も最新世代 ホンダが2026年型「X-ADV」を発表、カラーリング変更とともにモノトーンとトリコロールそれぞれ1万6500円プラスの価格改定した。フラットダートく[…]

待望の4気筒DOHC、クラス最強の心臓部 Z400FXが登場する以前、400ccクラスは2気筒モデルが主流となっていた。メーカー側も「400なら2気筒で十分速い」という姿勢を見せていた時代である。しか[…]

最新の投稿記事(全体)

隠れた名車「Z750TWIN」の痛快なダッシュ力 1976年に登場したZ750TWIN(Z750ツイン)を知っているだろうか。偉大なるZ1、そしてZ2という4気筒のスターが市場を席巻していた時代、カワ[…]

不動の人気を誇るZ900RSという“素材” 本題のパーツに入る前に、まずは装着対象となるZ900RSという傑作について振り返っておこう。2017年の東京モーターショーで世界初公開され、同年12月に発売[…]

「2色×2段階の明るさ」切り替えて使える調光機能搭載! 灯火類に関するアフターパーツを幅広くラインナップするエフシーエルから、ユニークなモデルが登場したので紹介していこう。エフシーエルは、バイクや自動[…]

伝統の「W」を名乗る資格 まず目を奪われるのは、そのスタイリングだ。W175シリーズは、1966年の「W1」から始まるカワサキの歴史的なヘリテージを色濃く反映している。 ティアドロップ型の[…]

チェック柄シートが復活、継続色はタンク色などを変更、バナナイエロー新登場 ホンダは、タイ&欧州で先行発表されていた「モンキー125」の2026年ニューカラーを発表した。とはいうものの、一部は海外仕様と[…]

- 1

- 2