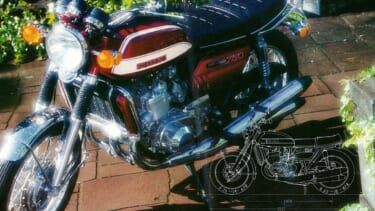

’70年代2スト技術の集大成 1971年スズキ『GT750』【柏 秀樹の昭和~平成 カタログ蔵出しコラム Vol.11】

ライディングスクール講師、モータージャーナリストとして業界に貢献してきた柏秀樹さん、実は無数の蔵書を持つカタログマニアというもう一つの顔を持っています。昭和~平成と熱き時代のカタログを眺ていると、ついつい時間が過ぎ去っていき……。そんな“あの時代”を共有する連載です。第11回は、ウォーターバッファローとも呼ばれた2ストローク3気筒の名車です。

●文/カタログ画像提供:[クリエイターチャンネル] 柏秀樹 ●外部リンク:柏秀樹ライディングスクール(KRS)

真摯な取り組みから生まれたスズキの良心だった

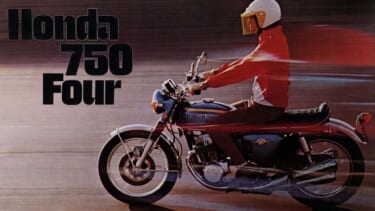

日本初のナナハンことホンダ「CB750フォア」に対し、GT750は2年後の1971年9月に登場しました。何に感動したかって、低回転のままスルスルっと滑るように巨体を押し出すのです。半クラッチを多用して高回転までエンジンを回しつつ、白煙を四六時中撒き散らしながら走るそれまでの2ストロークバイクのイメージとは、まるっきりかけ離れたキャラクターを最初に見せつけてくれました。

私が手掛けた3枚目のLPレコード製作では500SSマッハIII、CB750フォア、トレール250 DT-1などに加え、絶対に外せない機種のひとつとしてGT750のサウンドを収録しました。続くCD付きの書籍「ビッグバイク・セレナーデ」という単行本の製作でもGT750をラインアップに加えました。

発進・加速そしてクルージング時の滑らかさだけでなく、想像以上にハンドリングが軽快。よく曲がるし、それでいて乗り心地に優れ、高回転を使うと他のナナハンに絶対負けない瞬発力が楽しめたのです。

しかし、サウンドや画像だけではGT750の滑らかさが伝えきれないもどかしさがあります。高級乗用車の4ストローク6気筒に匹敵! と書かれたカタログのコピーはまんざら嘘ではないと今も思っています。騒音規制が厳しくなかった当時ならではのクォーンと鳴り響く吸気音にも痺れまくったことを昨日のように思い出します。

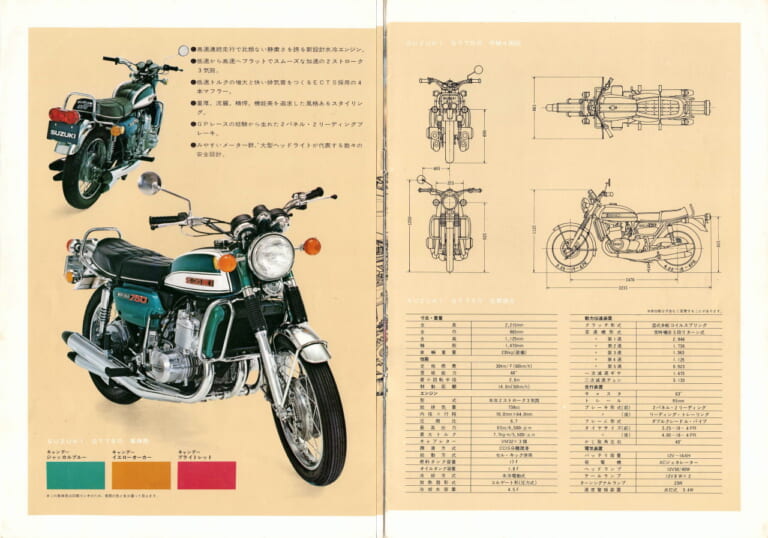

GT750 主要諸元■全長2215 全幅865 全高1125 軸距1470 シート高─(各mm) 車重235kg(乾)■水冷2ストローク並列3気筒ピストンバルブ 738cc 67ps/6500rpm 7.7kg-m/5500rpm 燃料タンク容量17L■タイヤサイズF=3.25-19 R=4.00-18 ●当時価格:38万5000円

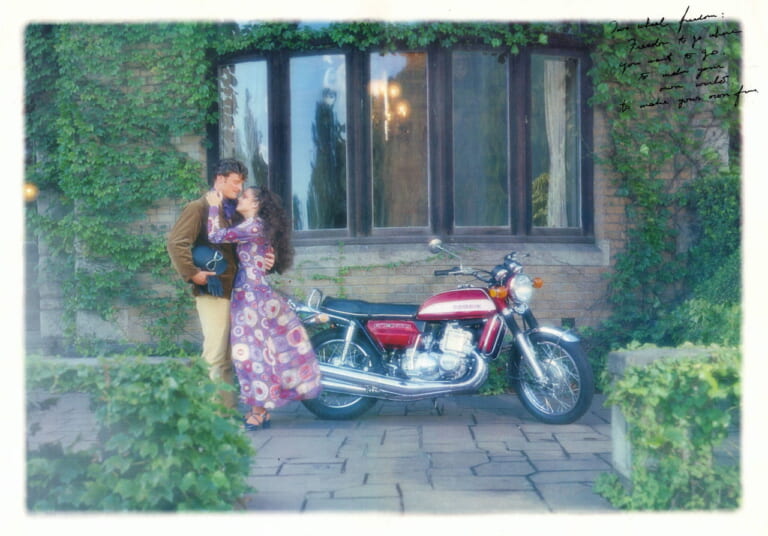

走り味とサウンドがとても好印象だったGT750ですが、初期型のカタログはまさに意外性に満ちたものでした。ナナハンクラスで先行するCB750フォアに対して2ストロークバイクならではのパワーや素早いフットワークをアピールするのではなく、その真逆の極めてジェントルな雰囲気に溢れた作りだったのです。

1971年の晴海で開催された東京モーターショーに出品されたGT750の展示ブースには大きな写真が飾られていました。それがこのカタログの表紙をめくった見開きの写真そのものだったのです。

ワンピース姿の女性とヘルメットを右手に持つジェントルマンが寄り添う、まさに映画かと思うような落ち着きに満ちたシーン。

GT750の特大ポスターにも使われた写真が、カタログの最初の見開きに

主役はバイクではないのか?と思える大人の世界観です。

そんな絵心いっぱいの、畳1枚分と思えるほど特大のポスターは無料配布か有料だったか、長きに渡り私の部屋の壁紙になっていました。

カタログコピーで自画自賛するのが昭和の文化

次のページの見開き右上には「2ストロークの名門」スズキが至難の業に挑戦してついに完成した野心作、と書き始めています。自社の技術を自画自賛するカタログコピーに昭和を感じます。

スズキにしてみればピストンの焼付きトラブルを避け、不快な振動やノイズを低減するというそれまでの2ストロークエンジンでは困難な命題を克服する使命感を持っていたと思います。

そのページの文末は「GT750だけが持つ濃密な感覚の世界が現代の男たちを静かな興奮のるつぼに誘惑します」と非常に難しい表現で括っています。

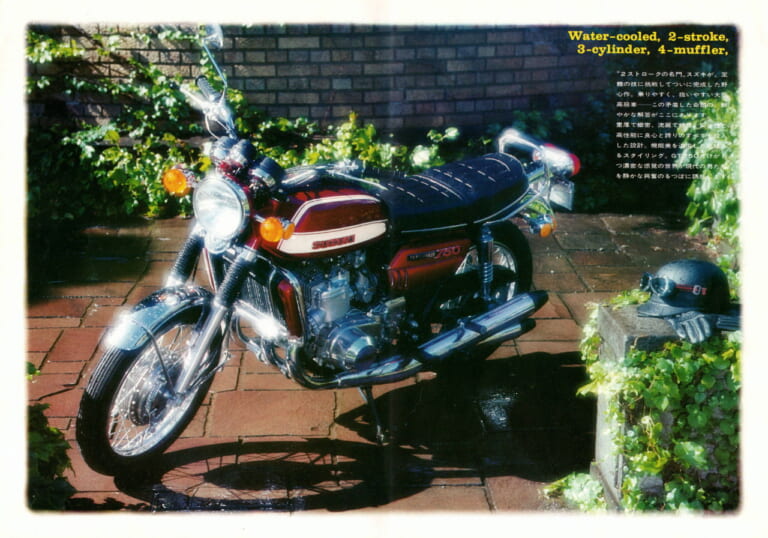

この見開きでは二人は退場して、同じ場所でバイク位置とカメラアングルを変え、雨が止んだ直後のようにあえて水滴がついたままのGT750にフォーカスしています。ハンドルバーまわり、グラブバー、前後フェンダー、鉄製メッキホイールにスポーク、エキパイ、マフラー、バフ掛けされたフロントフォークなど徹底的にキラキラ輝く演出を狙っていますし、これもまた昭和なカタログ表現です。

雨に濡れたマシンをカタログに使うというのも斬新だった。

小型乗用車の3気筒エンジンと同じシリンダーピッチだった

巨大な北米市場に向けて日本の各社は1960年代後半になって大型バイクの開発に取り掛かりましたが、スズキはT500の上級モデルとしてGT750のプロジェクトを1968年にスタートしました。高性能な2ストローク3気筒でライバル他社とは異なるスズキ独自の路線を選択たのです。

耐久力と扱いやすさで海外では高評価な並列2気筒のT500に採用するピストンを、もうひとつ加える形でスズキは並列3気筒の750ccと決定しました。そうすると今度は中央シリンダーが冷えないため、水冷化することも早々に決めました。

奇しくもスズキには水冷2ストローク3気筒785ccエンジンを搭載するFFの小型乗用車フロンテ800があります。フロンテの3気筒エンジンはT500・GT750と同じ70mmのボアです。ストロークのみ異なる造りですが、まさにそれは同じシリンダーピッチ採用で得られる高い信頼性とコスト低減を両立するスズキらしい発想です。

1965年に発売されたフロンテ800は、マイカー時代の到来を前にスズキが初めて発売した5人乗り小型乗用車だった。最高速は115km/hで、リヤガラスに曲面ガラスを採用、四輪独立サスペンションによって快適な乗り心地を実現したという。 ●当時価格:46万5000円(東京価格)

120度クランクを持つ2ストローク3気筒エンジンは滑らかな回転フィールとなるのですが、実際には必要な箇所をラバーマウント式にして不快な振動を低減。実に気持ち良い回転フィールを得ています。

当時は高速道路の制限速度が一般車両で100km/hのところ、二輪車と軽自動車は80km/hという法定速度でしたが、ちょうどこの速度で極上の滑らかさ&乗り心地が実感できました。

乗り心地といえばメカノイズも関係します。空冷2ストロークエンジンでは焼き付きを避けるために大きなピストンクリアランスを取らざるを得ないのですが、そのためにピストンスラッジ音などのネガが発生します。GT750では水冷化によってピストンクリアランス縮小を可能として、それまでの2ストロークエンジンとは思えない静粛性と滑らかさを実現しました。

静粛性と滑らかさといえば、おとなしい走りをイメージしやすいのですが、実は侮れない速さをGT750は見せつけたのです。

●高速連続走行で比類ない静粛さを誇る新設計水冷エンジン。/●低速から高速へフラットでスムーズな加速の2ストローク3気筒。/●低速トルクの増大と快い排気音をつくるECTS採用の4本マフラー。/●重厚。流麗。精悍。機能美を追求した風格あるスタイリング。/●GPレースの経験から生れた2パネル・2リーディングブレーキ/●みやすいメーター群、大型ヘッドライトが代表する数々の安全設計。

CB750フォアの最大トルク6.1kg-m/7000rpmに対してGT750は7.7kg-m/5500rpmというスペックです。数値では分かりにくいですが、実際に走らせるとGT750は僅かなスロットルオンで後輪がいともたやすく空転してしまうほど強いトルクが出て、100km/hまでの加速力では、おそらく国産トップだったと思います。

同じ排気量なら2ストロークの方が低回転でトルクが細いというのが常識でしたが、GT750は低速域でのハイレスポンスとリニアリティを持たせたトルクフルなエンジンキャラクターになっていました。

2ストロークエンジンの欠点は白煙。フル加速時に白煙モウモウ!が常識でしたが、これもスズキは変革しました。SRIS(スズキ・リサイクル・インジェクション・システム)というクランク室の残留オイルを還元して潤滑を向上させつつ、オイルの完全燃焼を図るものです。スロットル全開の1回目ではさすがに大きく白煙を吐きますが、フルスロットル2回目以降は白煙が激減します。他の2ストロークマシンにはできない芸当でした。

しかも、ラジエーターにセットされていた電動ファンが回ることがほとんどないため、のちのマイナーチェンジで電動ファンは排除されました。ラジエーターも転倒で簡単に壊れないようにガード付きとしていました。

競争よりも通い合う心が主役

1970年代初頭といえばナナハンをはじめとする大型バイクの急増と重大事故の急増に対して、スズキは慎重な姿勢をとりました。

最高出力や最高速度など高い動力性能を積極的にアピールしていないのです。

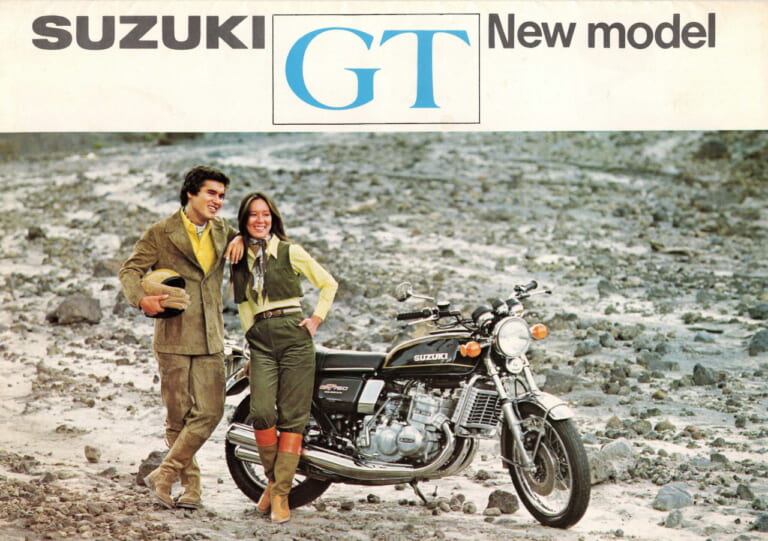

当時のカリフォルニア州サンタフェのUSスズキが製作したカタログの文末では、競争と決別するGT750の作り込みの意思を明確に表しています。

And say goodbye to competition.

グランドツアラーとしてGTの文字を取り入れているGT750ですが、時をほぼ同じくしてデビューした「静かなる男のためのCB500フォア」のカタログの味わいにとても近いものです。

ただし、ホンダの場合、登場人物はジェントルマン1名ですが、スズキは1976年のファイナルモデルのカタログでも男女カップルでGT750をアピール。競争よりも通い合う心が主役でした。

北米ではウォーターバッファローの通り名だったが、英国や豪州では異なる名で呼ばれた。

技術面で面白いと思ったのがフロントブレーキです。GT750のデビューは1971年9月だから1968年の東京モーターショーで発表された前輪にディスクブレーキがセットされたCB750フォアのプロトタイプの存在を知っており、正式デビュー直後の市販車を入手して徹底分析したことでしょう。エポックかつ人気モデルでは、どのライバルメーカーも放置するはずがないですから。

なのにあえてスズキはGT750にドラム式を採用しました。ドラム式と言っても一般的な片面ではなく量産市販車初の両面ツーリーディング式でした。ロードレース界で多くの実績を残してきたフォンタナ製ブレーキシステムを参考にして創り上げたと言われています。

過去にさまざまなフロントドラムブレーキのバイクに乗ってきましたが、GT750の効き味はNo.1だったと思います。特に雨の日の使いやすさ、安心感が大きかったのです。ただし、高度な整備技術が要求されます。

そして3気筒なのに4本マフラーであったこと。人気の4気筒CB750フォアの4本マフラーに似せた!と捉えることもできますが、左右対称マフラーとすることで落ち着きのあるリアビューにできること。そして左右に分かれた中央部分はやや細身とすることで十分なバンク角確保に貢献しています。

エキパイ部分に連結したECTS(エキゾースト・カプラー・チューブ・システム)は低速域のトルクの厚みをアップします。高回転高出力型よりもトルク型の方が万人に扱いやすく、結果的にどんなシチュエーションでも快適かつスポーティな走りを実現しやすいという手堅い手法をスズキは採用したのです。

GT750デビューと並行してスズキはそれまでのT250、T350、T500のパラレルツインシリーズのネーミングを1971年1月にGT500、2月にGT250、GT350へ名称変更し、1972年1月に3気筒シリーズのGT380、同年4月にGT550をラインアップしました。

1973年のオイルショック後に厳しくなった排気ガス規制を受けて2ストロークバイクの立ち位置が厳しくなっていく中でも、スズキはGTファミリーを充実させつつGT750は熟成を重ねましたが1976年に販売を終了し、4ストローク4気筒のGS750へバトンタッチしました。

ホンダに続いてカワサキが4気筒の750をリリース。中型バイクも4ストローク・マルチシリンダーバイクのニーズが1970年代の日本国内で高まる中、GT750は英国ではKettle、豪州ではWater Bottle、北米ではWater Buffaloと呼ばれながら日本以上に世界の記憶に残るナナハンとなりました。

しっとりした乗り味ながら俊敏なフットワークと細部にわたる高い質感と耐久性を誇る、GT750はまさにスズキの良心を感じさせる大型2ストロークエンジンの秀作でした。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事(柏秀樹)

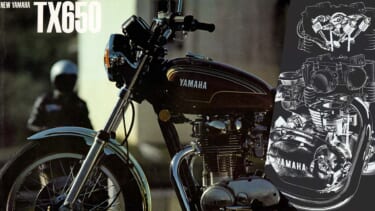

1969年の袋井テストコース完成が英国車に負けないハンドリングを生んだ ヤマハ初の4サイクルスポーツ車といえば1970年登場のヤマハスポーツ「650 XS-1」です。XS登場の約1年前にデビューしたC[…]

日本メーカーによる大排気量車ブーム、その先駆けが750フォア 「威風堂々!」 「世界を震撼させた脅威のスペック!」 「日本の技術力を名実ともに知らしめた記念すべき名車!」 1969年デビューのホンダC[…]

カワサキZ400FXを凌ぐため、ホンダの独自技術をフル投入 ホンダが持っている技術のすべてをこのバイクに投入しよう! そんな意欲がヒシヒシと伝わってくるバイク、それが1981年11月に登場したCBX4[…]

美に対する本気度を感じたミドル・シングル ひとつのエンジンでロードモデルとオフロードモデル、クルーザーモデルまでを生み出す例って過去に山ほどありますけど、プランニングからデザインのディテールまでちゃん[…]

ずっと走り続けたいミドル級爽快ツアラー 1970年代末期から1980年代に入った頃の日本のバイク各社は原付クラスからナナハンクラスに至るニューモデルを矢継ぎ早に投入していました。空前のバイクブームが訪[…]

最新の関連記事(スズキ [SUZUKI] | 名車/旧車/絶版車)

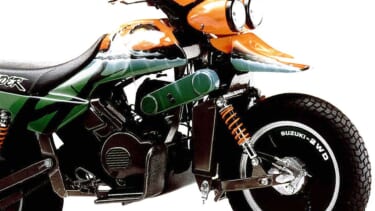

砂漠やオフロードの踏破をテーマに開発していたドリームバイクの途中経過報告! 1991年の第29回東京モーターショーに、スズキは3種の「2駆」もしくは2WD、つまり前後輪とも駆動する試作バイクを参考展示[…]

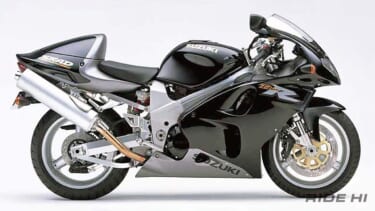

強いオリジナリティを求めていたスズキの意欲と結びついたプロジェクト スズキが1976年からGS750で手がけた4ストローク化は、ヨシムラとタッグを組んでプロダクション・レースへ積極的に参加するなど、そ[…]

前後に長くなる90°Vツインを縮める手法の数々! スズキは日本メーカーで、Vツインスポーツに最もチャレンジした実績の持ち主。 1997年にTL1000Sに端を発したその製品群は、最も成功を収めたSV6[…]

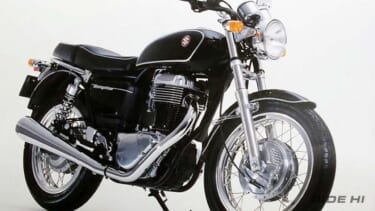

ベースエンジンは35年間も継続生産されたロングラン単気筒! スズキは1997年、400cc空冷SOHC4バルブ単気筒のトラディショナル・スポーツバイク、TEMPTER(テンプター)をリリースした。 こ[…]

DR650は安くて壊れづらくて、ラリーにうってつけ! 1994年のパリ・ダカール・ラリーは前述の通り、古式ゆかしくパリをスタートして、ダカール砂漠を横断、そしてパリのゴールを目指すルートでした。これは[…]

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

スーパースポーツより贅沢な感性を追求した最速頂点バイク! 1984年、それまで空冷DOHC4気筒で牙城を守り続けたカワサキが、初の水冷化と先鋭フルカウルのGPZ900R Ninjaで世界最速宣言を謳っ[…]

“モンスターマシン”と恐れられるTZ750 今でもモンスターマシンと恐れられるTZ750は、市販ロードレーサーだったTZ350の並列2気筒エンジンを横につないで4気筒化したエンジンを搭載したレーサー。[…]

天敵ゼファーをターゲットから外しホンダDNAのスーパースポーツを目指す! 1992年のリリースから、実に30年ものロングセラーを記録した空前のヒット作、ホンダCB400スーパーフォア。 実はこれより前[…]

砂漠やオフロードの踏破をテーマに開発していたドリームバイクの途中経過報告! 1991年の第29回東京モーターショーに、スズキは3種の「2駆」もしくは2WD、つまり前後輪とも駆動する試作バイクを参考展示[…]

未知のジャンルへ挑戦した縦置き80度Vツイン どうして縦置きVツインだったんだろう? ホンダGL/CXシリーズ対して、僕は昔から疑問を抱いていた。当時の技術資料を見ると「ウイングGLは1980年代の新[…]

人気記事ランキング(全体)

日常の足として”ちょうどいい”を訴求 日々の買い物、駅までの送迎、あるいは農作業。そんな日常の足に、大型の自動車はオーバースペックであり、重い維持費がのしかかる。かといって、二輪車は転倒のリスクや悪天[…]

7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]

GTRは5台の予定がけっきょくは28台を製造 ロードカーとしてマクラーレンF1が登場したのは1992年のこと。ちなみに、この年デビューのスポーツカーはRX-7(FD)やインプレッサWRX、ダッジ・バイ[…]

ミラーの奥に潜む影…覆面パトカーはどんな車種が多いのか まず押さえておきたいのはベース車両の傾向。国内で多く採用されているのは、トヨタ・クラウンや日産・スカイラインといった中〜大型セダンだ。いずれも街[…]

グループ5マシンの935スタイルからスタート そもそも、フラットノーズは1970年代初頭に、バイザッハの敏腕エンジニアだったノルベルト・ジンガーがグループ5レギュレーションの穴をついたことが始まりでし[…]

最新の投稿記事(全体)

ライダーの夏を彩る「名探偵コナン」コラボ ワークマンが送る、名探偵コナンとのコラボアイテムのコンセプトは「夏の難事件は、ワークマンが解決」。真夏のアスファルトからの照り返しや、突然のゲリラ豪雨など、夏[…]

現行レギュレーションは最後になる2026年 2月27日に開幕を迎えたMotoGP2026シーズン。注目のトピックスはたくさんありますが、僕が注目しているのは1000ccエンジンとミシュランのワンメイク[…]

河津桜祭りは2月7日~3月8日まで開催! モーサイをご覧の皆様こんにちは。モータージャーナリストの相京です。最近はライターよりyoutube活動の方が多め。そして、近ごろは河津観光アンバサダーも担当し[…]

スーパースポーツより贅沢な感性を追求した最速頂点バイク! 1984年、それまで空冷DOHC4気筒で牙城を守り続けたカワサキが、初の水冷化と先鋭フルカウルのGPZ900R Ninjaで世界最速宣言を謳っ[…]

GTRは5台の予定がけっきょくは28台を製造 ロードカーとしてマクラーレンF1が登場したのは1992年のこと。ちなみに、この年デビューのスポーツカーはRX-7(FD)やインプレッサWRX、ダッジ・バイ[…]

- 1

- 2