【DIY道楽テツ】溶接に慣れたころにやってくる5つの罠〈ゼロから始める100V溶接機3日間集中講座その3〉

「溶接、出来てたハズなのに?」「アレ? 下手になった?」そう思ったあなたは自分を責める前にチョット待って! それは溶接機による小トラブルかもしれません。溶接に慣れたころにやってくる5つの罠、100V溶接機 3日間集中講座その3をお届けいたします~!

●文/まとめ:ヤングマシン編集部(DIY道楽テツ)

溶接に慣れたころにやってくる5つの罠

良好な溶接(上)が、不安定な溶接ビード(下)に・・・

これまで出来ていた溶接が、なぜか思い通りにできなくなる。「ジューーーッ」っていう連続音でまっすぐなビードが引けていたのに、「ジジッジジッジジジッ」と不安定になったり、もっとひどい状態になると「パンパンパンッ」という断続的なアーク(火花)になって、まともな溶接ができない状態。

こうなるともうサイアク

こんな時の原因は、溶接機の強さ調整ではなく溶接機側の問題であることがほとんどで、その原因は大きく分けて「溶接チップ」または「溶接ワイヤー」にあります。

※なお、ここからの話はアース接続状態が良好で溶接機の強さ調整が適正であることを前提としています。詳しくは「100V溶接機 3日間集中講座その1」をチェックしてみてくださいね。

まずは溶接チップから溶接不良の原因をチェック!

この半自動溶接機は、溶接ワイヤーがケーブルを通ってきて先端の「溶接チップ」から出てきます。つまり、溶接ワイヤーがこのチップで引っかかってしまうと、著しい溶接ビードの悪化を招いてしまうのです。

なぜ引っ掛かりが発生するか?

それは考えるまでもなく、溶接チップが過酷な環境に晒されているからです。

溶接アークの高熱、そして飛び散るスパッタ(火花)…! 新品の頃は綺麗な艶を放つチップも、いくら銅とはいえ溶接の熱で劣化して、スパッタが付着しはじめると穴が埋まってしまったり、ワイヤーに引っかかってしまうようになります。そうやって良好なビードが引けなくなってくると、よりスパッタが発生して余計にチップを痛める、という悪循環になってしまうんですよ。そうなったらもうチップを交換するしかない!

「スパッタ付着防止剤」ちょんっとつければOK

それを防ぐアイテムが「スパッタ付着防止剤」(※詳しくは100V溶接機 3日間集中講座その2参照)。これを塗布することでスパッタの付着を防止してくれるだけでなく、チップの劣化を軽減することができます。

溶接チップを劣化させる原因のもう一つは内部の「穴の変形」

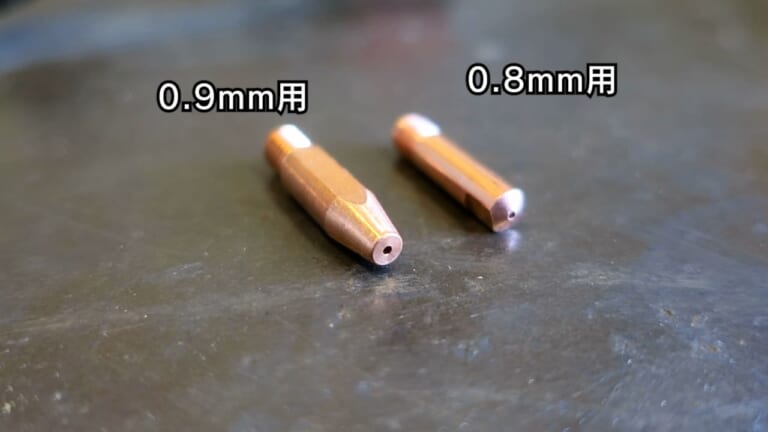

使用する溶接ワイヤーの太さに応じて、溶接チップも専用品があります。0.6や0.8、0.9といった0.1ミリ単位で精密加工されている部品なのですが、長く使っていると当然ワイヤーとの摩擦で摩耗します。穴が広がった分、抵抗が少なくなっていいのではと思われるかもしれませんが、実はそれが落とし穴。

ワイヤーに電気が通っていて、その電気のスパークの熱で溶接をするわけですが、その電気がワイヤーに流れ込む場所がこの溶接チップなのです。つまり、チップの穴が拡大してちゃんとワイヤーに接していないと、つまりはアース不良と同じ現象を起こしてスパークしなくなってしまったり、「パン パン パン」と断続的になってしまったりもするのです。

穴が拡がっているの見えますか?こうなるともうアウト

潰れてもダメ、傷ついてもダメ、そして広がってもダメ… 一見すると長く使えそうな部品なのですが、その実は消耗品。自動車工場などのロボット溶接に使われているチップなどは、1時間に一度交換するほどのスピードで消耗していきます。

とは言っても安い部品ではないので、少しでも長く使いたいという気持ちはわかるのですが、溶接の初心者であればあるほど、むしろケチらずに交換するべき部品でもあります!

できてたはずの溶接がうまくできないと思った時は是非溶接チップから交換してみてください。驚くほどスムーズな溶接ができて感動するはずです。あっ、交換した時はたった付着防止剤をお忘れなく~!

溶接チップが良好であれば、ワイヤーを疑ってみる

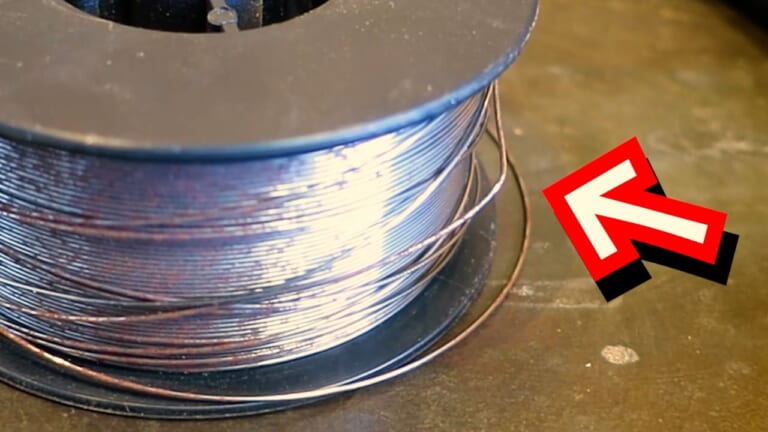

溶接に慣れたころにやってくる罠その3と4は「溶接ワイヤー」に関係しています。ずっとワイヤーを交換しておらず、長い間放っておいて久しぶりに溶接して何かおかしいと感じたら、ワイヤーをチェックしてみてください。

ワイヤーが光り輝いていればいいのですが…

こんな感じにサビが発生していたら、アウト!!!

サビはダメです。絶対。即時、使用を中止してください。

サビは溶接の大敵だからです。溶接ができません。または、溶接できたと思ってもぶくぶく泡立ってしまい、中身がスカスカになってしまうのです。しかもそれだけじゃありません。

サビが発生したワイヤーはトーチケーブルの中にサビの粉をまき散らしてしまうのです。

こうなるともう大変。新品ワイヤーに交換しても引っかかりの原因になってそれだけで溶接不良に繋がってしまうので、サビびてるとわかったら絶対に使用しないでください。最悪の場合、ケーブルのインナーチューブを引っ張り出してコンジットクリーナーなどで洗浄しなければならなくなってしまいます。

ワイヤー交換に潜む罠

DIYレベルなら、溶接ワイヤーを交換するのはワイヤーを新品交換する時ぐらいかもしれませんが、鉄とステンレスを入れ替えたりする上級者などの場合は、交換の時に注意が必要です。

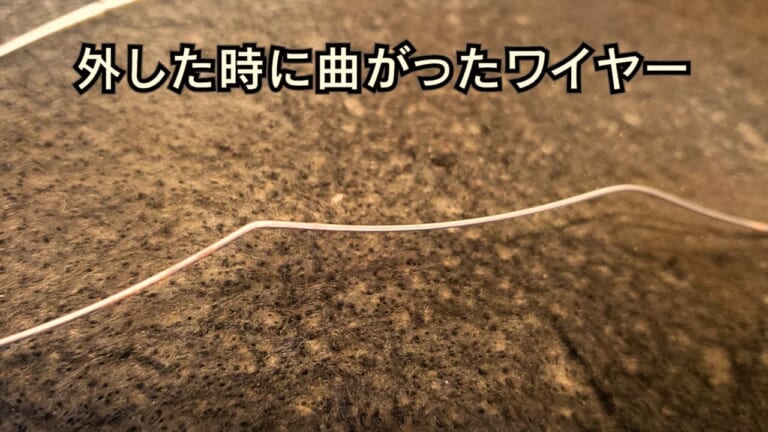

交換の際には、一度ワイヤーを引き抜くのですが、引き抜いたワイヤーをぞんざいに扱ってしまうと割と簡単に折れ曲がってしまうのです。この「曲がり」が非常にやっかいな存在で、これをそのまま使ってしまうと、ケーブルの中で引っかかり、ワイヤーが動かなくなってしまうこともあります。

そんなわけで、もしワイヤーが曲がってしまった場合はもったいない気持ちも分かりますが、曲がった部分の手前からカットしてできるだけまっすぐなワイヤーを使用するようにしてください。結果としてトーチを長持ちさせるコツでもあります!

5つ目の罠は知らぬ間に迫ってくる…

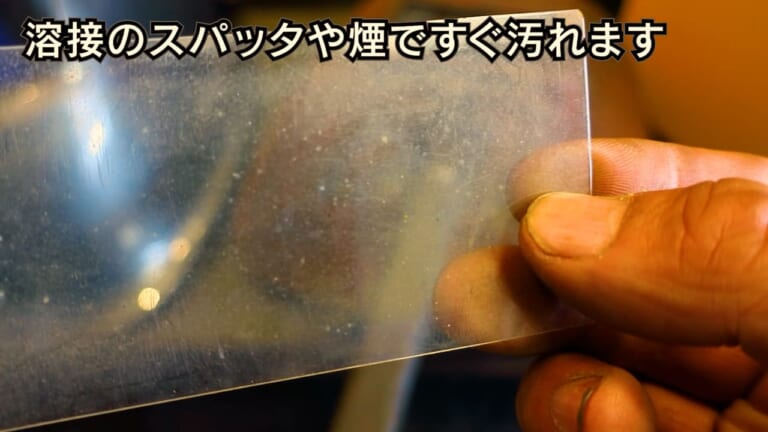

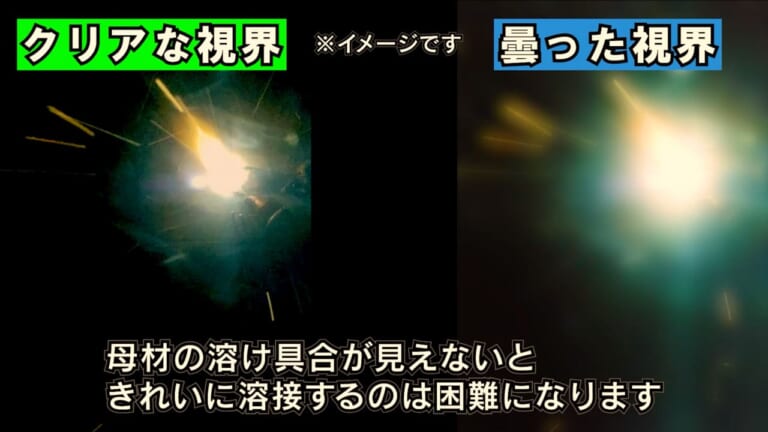

溶接に慣れた頃にやってくる罠その5は、溶接面の…「保護プレート」に関係しています。

旧式の溶接面は、この保護プレートとして巣ガラス(透明のカットガラス)が入っていて遮光ガラスにスパッタが付着するのを防いでいるのですが、巣ガラスは面白いほどスパッタが付着するので、現役時代は一日に一回ペースで交換しなければなりませんでした。なんていったって、すぐに見えなくなってしまうので。

その点、今の溶接面はプラスチックのプレートが安価に手に入るようになって、以前の巣ガラスと違ってスパッタが付着することは皆無です。でも、そのかわり、熱のせいなのかガスのせいなのか、気づかないうちに曇ってくるのです。

この「曇り」、最初の頃は洗剤で水洗いすることによって落とすことはできるのですが、徐々に曇りが落ちなくなって、気がつくとぼんやりぼやけた視界になっていきます。

実はこれが曲者なのです。

これも消耗品とわかっていても「まだ使える、まだ使える」と思っているうちに気がつけばかなり曇っているなんてこともよくある話。

溶接は強い光を発生するので、プレートに曇りがあると光が拡散してしまって、視界をボヤけさせてしまいます。

イメージですが、こんな感じ。

例えば車で走っている時、夜の雨の日、ガラスが曇ってしまったときに対向車がハイビームで走ってきたような状態。

溶接の溶融池(プール)が見えてないと溶接は難しいです。母材がどれくらい溶けているか? をしっかり見たいのに、肝心な場所がボカシがはいってしまうと、まっすぐな溶接や、強固な溶け込みは熟練工でも難しいものです。

本当にいつの間にか曇っているものなので目が慣れてしまって全然気にならなくなっていたとしても、思い切ってホームプレートを交換してみたら「びっくりするほど溶接がキレイにできた!」という実例は過去になんども立ち会っています。

溶接は「耳」が7割、「目」が3割ですが、やっぱり見える見えないの差はあまりにもデカいです。

溶接に慣れた頃にやってくる罠1~5まとめ

罠と解決策をおさらいすると次のとおりです。

- チップがスパッタで潰れる(スパッタ付着防止剤を使用)

- チップが広がりすぎた(チップを新品交換)

- ワイヤーがサビびてる(使用禁止)

- 折れ曲がったワイヤーを装着してしまった(曲がったワイヤーは切除)

- 溶接面 汚れてない?(交換して視界はすっきりと!)

いかがでしたでしょうか?

実はコレ、プロの世界では日常のメンテナンスの話なんです。溶接チップのメンテナンスと交換、ワイヤーの管理やケーブルの掃除、そして溶接面の保護プレート管理は、仕事の区切りに一通りやる作業なのです。

毎日溶接機を使っていればその変化が分かりやすいのですが、時々しか溶接をやらないサンデーDIY溶接ともなると、なかなか気づけない小さなトラブルなので、思い出した時にでも定期的にチェックしてみてください。

この記事が皆様の参考になれば幸いです。

今回もご一読ありがとうございました~!

動画解説はこちら↓

(↓)YouTube動画のほうでは映像付きで解説しているのでよかったら参考にしてください♪

私のYouTubeチャンネルのほうでは、「バイクを元気にしたい!」というコンセプトのもと、3日に1本ペースでバイクいじりの動画を投稿しております。よかったら遊びにきてくださいね~!★メインチャンネルはコチラ→「DIY道楽」 ☆サブチャンネルもよろしく→「のまてつ父ちゃんの日常」

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事(DIY道楽テツ)

爆誕! JDミゼット号250アスリート 「ジャパンドラッグ JDミゼット号250 アスリート(以下、JDミゼット号250)」とは、APトライク250をベースに株式会社ジャパンドラッグ(埼玉・川越)が仕[…]

怪しさ100%夢も100%! ヤフオクで1円で売ってた溶接機 正直に言います。この溶接機、最初から怪しすぎます。スペックはほぼ不明。説明は最低限。ツッコミどころは満載です。・・・ですが、だからこそです[…]

グリスよ、なぜ増えていく? バイク整備をやっていると、なぜか増えていくものがあります。そう、グリスです。ベアリング用、ステム用、耐水、耐熱、プラ対応、ブレーキ用、極圧グリス、ガンガン使える安いやつ・・[…]

さ~て今週のラバゲインは!? これまでのラバゲインの活躍っぷりは過去記事でご覧になってください(↓) これまでラバゲインを使って、おもにインシュレーターを中心に検証してきたわけですが、正直に言うと、ず[…]

バイクのバッテリー処分どうしてますか? いきなりですが質問です。使い終わったバッテリーってどうしてますか? バイク屋さんやディーラーにお任せで交換している場合はあまり意識しなくていいポイントですよね。[…]

最新の関連記事(メンテナンス&レストア)

軽視されがちな重要パーツ「ガソリンホース」はキジマ製品が安心 バイクにとって極めて重要にもかかわらず、軽視されることが多いのがガソリンホースやフィルターだ。経年劣化でカチカチのホースに触れても「今度で[…]

怪しさ100%夢も100%! ヤフオクで1円で売ってた溶接機 正直に言います。この溶接機、最初から怪しすぎます。スペックはほぼ不明。説明は最低限。ツッコミどころは満載です。・・・ですが、だからこそです[…]

グリスよ、なぜ増えていく? バイク整備をやっていると、なぜか増えていくものがあります。そう、グリスです。ベアリング用、ステム用、耐水、耐熱、プラ対応、ブレーキ用、極圧グリス、ガンガン使える安いやつ・・[…]

徹底した“わかりやすさ” バイクって、どうなっているのか? その仕組みを理解したい人にとって、長年定番として支持され続けている一冊が『図解入門 よくわかる最新バイクの基本と仕組み』だ。 バイクの骨格と[…]

論より証拠! 試して実感その効果!! カーワックスやボディシャンプーなどを手掛けている老舗カー用品ブランドとして知られる『シュアラスター』。シュアラスター展開するLOOPシリーズはエンジン内部のコンデ[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

2026年度「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」の概要 商船三井さんふらわあが発表した2026年の「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」は、大阪と大分県・別府を結ぶ航路にて実施される特別運航だ。 通常、同社[…]

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

X350の実力を証明した瞬間! こんなに嬉しいことはない。表彰台の真ん中に立つのは「ウィズハーレーレーシング」のエース宮中洋樹さん(RSYライダーズサロン横浜所属)だ。 ボクたち「ウィズハーレーレーシ[…]

最新の投稿記事(全体)

憧れの“鉄スクーター”が新車で買える! ロイヤルアロイは、1960〜70年代に生産されていた金属ボディのスクーターを現代に甦らせることをコンセプトとしているイギリスのブランドだ。昔の鉄のボディを持つス[…]

8000円台で手に入る、SCOYCO史上最高のコスパモデル「MT100」 ライディングシューズに求められるプロテクション性能と、街乗りに馴染むデザイン性を高い次元でバランスさせてきたスコイコ。そのライ[…]

なぜ「ヤマルーブ」なのか? 「オイルは血液だ」なんて格言は聞き飽きたかもしれないが、ヤマルーブは単なるオイルじゃない。「エンジンの一部」として開発されている液体パーツなのだ。 特に、超低フリクションを[…]

平嶋夏海さんが2026年MIDLANDブランド公式アンバサダーに就任! 2026年は、ミッドランドにとって創業65周年という大きな節目。掲げられたテーマは「Re-BORN(リボーン)」だ。イタリアの[…]

BADHOPが、自らの存在と重ね合わせたモンスターマシンとは すでに解散してしまったが、今も多くのファンに支持されるヒップホップクルー、BADHOP。川崎のゲットーで生まれ育ったメンバーが過酷な環境や[…]

- 1

- 2