●文:[クリエイターチャンネル]Peacock Blue K.K.

免許更新のタイミング覚えてる?

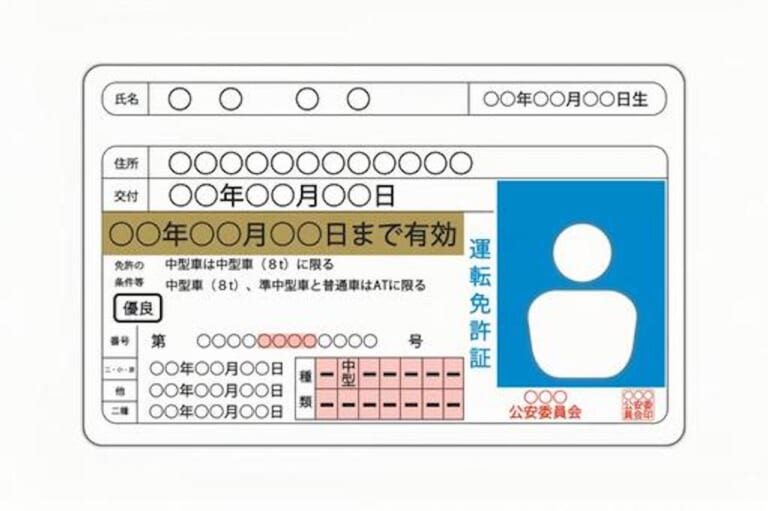

バイクやクルマの運転免許証は、取得後、一定期間ごとに更新手続きを行う必要があります。

免許更新のタイミングは、運転者それぞれの誕生日に基づいて決められており、免許取得から初めての更新は、免許取得から3年後の誕生日を迎える頃に訪れます。2回目の更新は、初回更新からさらに2年後の誕生日を迎えるタイミングで受けます。

その後の更新は5年ごとに行われ、過去5年間の違反の有無などによって受ける講習の種類も異なります。

具体的な免許の有効期限は、自身の免許証に記載されており、グリーン/ブルー/ゴールドの帯の欄から確認することが可能です。

免許更新は数年に一度のことなのでうっかり忘れてしまいがち。一度免許証の帯の欄から免許の有効期限を確認してみましょう。

免許の更新を行える期間は、自身の誕生日の前後1か月を含めた計3か月間。例えば、1月1日が誕生日の人であれば、12月1日から2月1日の間に更新を行う必要があります。

更新が近づくと免許に記載されている住所にハガキが届く仕組みになっており、運転者が免許の更新のタイミングを忘れずに済むよう配慮されています。ハガキが届いたら、更新期限をしっかりと確認して、期限内に講習を受けるようにしましょう。

あなたの免許は大丈夫? “平成35年”の免許に要注意

そんななか、2019年5月1日に元号が“平成”から“令和”に変わったことは、まだ記憶に新しいという人も多いでしょう。

この元号の変化に伴って、ついうっかり免許証の有効期限を見落としてしまう人が増えているようです。注意するべき免許証の有効期限問題はどのようになっているのでしょうか?

前回免許を更新したタイミングにもよりますが、先ほど説明した免許の有効期限の欄には、“平成〇〇年”というように有効期限が表記されています。

この表記が西暦ではなく、元号で表記されていることによって、“平成35年”といった実質存在しない有効期限表記の免許証が生まれ、自分の免許更新のタイミングがわからなくなってしまったという人が頻出しているようです。

“平成35年”と表記されている人は2023年が期限です。忘れずに、期限を守って更新するように注意しましょう。

免許更新の講習は累積した違反点によって異なる

先に述べたように、免許更新の講習にはいくつかの種類があり、免許更新時に届くハガキには、講習を受けられる警察署や免許センターに加えて、運転者がどの種類の講習を受けるべきかも記載されています。

まず、初回の更新までに違反や事故がなかった人、もしくは違反点3点以下の違反が1度のみの人は、“初回更新者講習”として2時間ほどの講習を受けます。更新を終えると、新たな免許が交付され、免許の帯の色はブルーになります。

一方、違反や事故を起こしてしまった人は“違反運転者講習”を受けます。違反運転者講習では、道路交通法について座学や動画でおさらいするとともに、事故時の対応や安全確認の方法についても改めて学びます。今後、事故を起こさないために、より念入りな講習を受けます。

続いて、免許取得から5年以上が経過しており、1度も違反や事故がない人は、“優良運転者講習”を受けることになります。これはいわゆる“ゴールド免許”を受け取れる人が受けられる講習です。

優良運転者講習では、視力検査を行ったあと、動画と座学で30分ほど安全運転に関する内容を学びます。講習のなかではもっともスピーディーに受講できるもので、免許センターに加え、最寄りの指定警察署でも受けることが可能です。

運転免許の更新方法や場所は地域によって異なります。事前になって慌てないためにも、あらかじめ免許更新場所を確認しておきましょう。

過去5年で違反点3点以下の違反を1度起こしてしまった人は、“一般運転者講習”を受けます。講習時間は1時間で、優良運転者講習よりもより重点的に安全運転について学びます。免許の帯の色はブルーとなり、今後の違反や事故の防止に務める必要があります。

さらに、70歳以上の運転者は“高齢者講習”を受けることが義務になっています。高齢者講習では、免許更新の前に、各都道府県の指定教習所で運転技能の講習を受ける必要があります。試験ではないので基本的に合否はありませんが、この講習を受けなくては免許の更新はできません。

二輪免許のみの更新の場合には、この講習を受けたのち、所要時間1時間程度の安全運転に関する座学講習を受講する必要があります。

また、2022年5月13日からは、75歳以上の運転者は“運転技能検査”を受けることが必須となりました。二輪免許のみを更新する場合にはこの検査を受ける必要はありませんが、クルマの免許と合わせての更新を考えている場合には必須となるので、検査を受け忘れないように注意が必要です。

※本記事の文責は当該執筆者(もしくはメディア)に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事(Q&A)

スタビライザーとは?【基本知識と種類】 スタビライザーとは、オートバイの走行安定性を高めるために取り付けられる補助パーツです。特に高速走行時やコーナリング時に、車体のふらつきやねじれを抑え、快適かつ安[…]

Q:雪道や凍結路は通れるの? チェーンやスタッドレスってある?? 一部の冒険好きバイク乗りと雪国の職業ライダー以外にはあまり知られていないが、バイク用のスノーチェーンやスタッドレスタイヤもある。 スタ[…]

[A] 前後左右のピッチングの動きを最小限に抑えられるからです たしかに最新のスーパースポーツは、エンジン下から斜め横へサイレンサーが顔を出すスタイルが主流になっていますよネ。 20年ほど前はシートカ[…]

振動の低減って言われるけど、何の振動? ハンドルバーの端っこに付いていいて、黒く塗られていたりメッキ処理がされていたりする部品がある。主に鉄でできている錘(おもり)で、その名もハンドルバーウエイト。4[…]

オートバイって何語? バイクは二輪車全般を指す? 日本で自動二輪を指す言葉として使われるのは、「オートバイ」「バイク」「モーターサイクル」といったものがあり、少し堅い言い方なら「二輪車」もあるだろうか[…]

人気記事ランキング(全体)

簡単取り付けで手間いらず。GPS搭載でさらに便利に バイク用品、カー用品を多数リリースするMAXWINが開発したヘルメット取り付け用ドライブレーコーダー「MF-BDVR001G」は、ユーザーのニーズに[…]

型崩れを防ぐEVA素材と整理しやすい内部構造 布製のサドルバッグにおける最大の欠点は、荷物が入っていない時に形が崩れ、見た目が損なわれることにある。しかし、本製品はマットフィルムとEVAハードシェル素[…]

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

EICMAで発表された電サス&快適装備の快速ランナー ホンダが発表した第42回 大阪モーターサイクルショー2026」、「第53回 東京モーターサイクルショー2026」、「第5回 名古屋モーターサイクル[…]

異次元の売れ行きを見せる「メディヒール」の実力 「1900円」がもたらす、毎日着続けられるという価値 リカバリーウェア市場において、ワークマンが破壊的だったのはその価格設定だ。市場には高額な商品も多い[…]

最新の投稿記事(全体)

MaxFritz監修による、妥協なき素材選びとシルエット このブーツの最大の特長は、洗練された大人のバイクウェアを展開する「MaxFritz」の代表、佐藤義幸氏が監修を行っている点にある。単なるライデ[…]

柔軟なプロテクターと防寒性能の両立 冬用グローブに求められるのは、冷たい走行風を通さない遮断性と、内部の熱を逃がさない保温性だ。本製品は走行風を通さないアウターシェルと、肌触りの良い裏起毛ライニングを[…]

左がF900R Lowダウンモデルでシート高760mm(STDモデル:815mm/-55mm)。右がF900XR Lowダウンモデルでシート高775mm(STDモデル:820mm/-45mm)。テスタ[…]

厚みのあるケースにも対応する進化したホールド機構 「手裏剣」という名の通り、特徴的な形状をしたこのKDR-M22Cモデルは、操作性の高さが最大の魅力である。スマホをホルダー中央のボタンに押し付けるだけ[…]

異次元の売れ行きを見せる「メディヒール」の実力 「1900円」がもたらす、毎日着続けられるという価値 リカバリーウェア市場において、ワークマンが破壊的だったのはその価格設定だ。市場には高額な商品も多い[…]

- 1

- 2