ABSや電子制御など、バイクの安全性を向上させるライダーエイドシステムのサプライヤー大手として知られるボッシュ(BOSCH)が、バイク用ABSを開発して30周年を迎えたことを記念してメディア向け試乗会を開催した。元MotoGPライダーの青木宣篤さんがインストラクターとして参加しながらレポートしてくれたのでお届けしよう。

●監修:青木宣篤 ●まとめ:ヤングマシン編集部 ●写真:BOSCH

エンジニアもバイクに乗る、それがボッシュの面白さ

ボッシュが二輪車向けABSを世に出してから今年で30周年を迎えた。ボッシュといえばドイツのメーカーだが、バイク部門の開発拠点が日本の横浜にあることはご存じだろうか。

その中でABSを開発しているエンジニアたちがいるわけだが、彼らが面白いところはテストライダーからソフトウェアを作っている人まで、全員がバイクに乗っていることだ。

ワタシはMotoGPマシンの開発に長年携わってきたが、テストライダーの感じていることをレースエンジニアが理解できるように嚙み砕いて言葉にする、ということにだいぶ腐心してきた記憶がある。なぜなら彼らの多くがレース経験者ではなかったからだ。

しかし、ボッシュの開発エンジニアたちは全員がバイクに乗ることで、テストライダーの言っていることを体感的に理解できるようになっている。たとえテストライダーと同じことはできなくても想像ができる。

この違いは思ったよりも大きい。エンジニアがライダーと言葉や感覚を共有していると、ちょっとしたフィーリングが数値にどのように影響するかなどの理解が早く、何をしたら影響があるのか/ないのかといったサジ加減がわかるわけだ。これが開発のスピードアップに大きく貢献している。

そんなボッシュのモノ作りに共感したこともあって、彼らがより安全に走れるよう、10年ほど前からライディングのスキルアップトレーニングに協力している。

今回は30周年になったABSをはじめとした、ボッシュが誇る最新世代の電子制御を体験するイベントが開催され、インストラクターを兼ねて参加してきた。そこで体感したABSや電子制御の凄さについて話していきたいと思う。

【青木宣篤】1993年にロードレース世界選手権(WGP)250ccクラスに参戦開始し、1勝を挙げてランキング11位。1997年にはステップアップしたGP500クラスでルーキーイヤーながらランキング3位に。1998年にはスズキのファクトリーライダーとなり、2002~2004年はプロトンKRでマシン開発に携わった。2005年からスズキMotoGPテストライダーを務め、2022年の鈴鹿8耐で現役引退。長年にわたって蓄積した知見で、最新MotoGPマシン&MotoGPライダーをマニアックに解き明かす記事『上毛グランプリ新聞』を連載中だ。

あり得ない操作をしても何も起こらない!

ひとつめはコーナリングABS(※1)だ。小難しく言うと、昔のABSは単純に「前後ホイールの周長差(回転差)を検知してタイヤがロックしたらブレーキを断続的にリリースする」というものだったが、今はIMU(慣性計測装置)を搭載し、「周長差の検知に車体の傾きやタイヤの周長変化(※2)を加味してコーナリングを助ける」というものに進化している。

ようはバンク角に応じてブレーキにさまざまな制御を加えてくれるのがコーナリングABSというわけだが、これが実にスゴいのである。

フルボトムしているフロントフォークを見てほしい。フロントブレーキレバーを思いっきり握りながらコーナーに進入している状態だ。本来であれば転ぶ気しかしない操作だが、なんの怪しい挙動も起こさず普通に曲がっていく。

コーナリングに対応しない昔のABSでは、ブレーキを残しながらコーナーに進入すると周長変化をロックやスリップと誤認して不要な介入をしてくる。なので安全ではあるが走りの楽しさをスポイルするものと思われてきた。

コーナリングABSの場合はバンク角に応じて発生する周長変化に合わせて補正してくれるので、かなり強くブレーキレバーを握りながらコーナーに入っていっても誤介入しないで狙った走行ラインをトレースしてくれる。

こんなに握って入ったらヤバくね? という、普段なら怖くて絶対にやらない操作をしながら入っていってもABSがいい塩梅に補正してくれてフツーに走れてしまう。

おかげで、ABSが作動しているシーンを写真に撮ろうとしても、フツーに曲がっていってしまうだけで、何も面白い絵にならないくらいだ。転ぼうとしても転べない。あり得ない操作をしても何も起こらないのである。

※1 正式名称はMSC(モーターサイクル スタビリティ コントロール)だが、ここでは俗称であるコーナリングABSを採用

※2 タイヤの周長変化とは、車体を傾けるとタイヤの接地点が移動し、寝かすほどに実質的な外径が小さくなることによるもの

コーナリングABSの進化はMotoGPライダーの操作を一般ライダーが体感できるレベル?!

これまでにメディアでさまざまな市販車をテストしてきた中で、驚かされたことが2回ほどある。

いつもテストでは前後のABSを試すため、レバーやペダルそれぞれにガッツリ入力してみるのだが、カワサキのニンジャH2SXは一瞬リヤタイヤがスリップしてからABSが作動した。

イマドキのバイクはリヤブレーキを踏むとロックする前に跳ね返されるが、ニンジャH2SXは最大制動力を発生するまで入力を許容する。本当に一瞬のロック(距離で言えば30cm程度だろうか)のあとにABSが介入しながら制動力を発揮する。ワタシが知っているABSと違うのである。

なぜこうした制御なのかをボッシュのエンジニアに聞くと、タイヤと路面の摩擦係数が最も高まる領域を使い、制動距離を1mでも縮めるためにそうした制御にしているのだという。ブレーキ性能の限界から上、制動力を少しでも高めるために一瞬だけ最大入力を許容するのだと説明してくれた。

もう1台、ドゥカティの最新パニガーレV4が搭載するコンバインドブレーキシステムにはもっと驚かされた。レース対応のモードにして、リヤブレーキ大好きなライダーであるワタシはいつものようにリヤブレーキを操作しながらコーナーへ進入。ブレーキレバーを握るとリヤブレーキにも連動し、さらにリヤブレーキペダルも踏んでいくが、右コーナーでは足を擦ってしまうため仕方なく途中でリヤブレーキを離すことになる。

そしてフロントブレーキもリリースしていくわけだが、誰かがリヤブレーキを絶妙に踏んでいてくれるかのよう、まるで「バニャイアが踏んでくれている!?」と錯覚するように、本当に上手にリヤブレーキを残してくれるのだ。なんの違和感もなく自動的に。そして、このおかげでバイクの向きが変わってくれる。正直言ってワタシの操作よりも上手いかもしれない……。

これまでのABSでは、ブレーキレバー/ペダルの入力を終えたらパッドがディスクからスッと離れるだけだった。ここをコントロールするのはライダーの操作、あるいはパッド離れというメカニカルな特性を作り込むしかなかったが、ドゥカティはこの領域にブレーキの電子制御を使うという新しい考え方を見せてくれた。いわば“アクティブリヤブレーキ”である。

実はこれもボッシュの仕事で、ドゥカティからシステムの要望があって作り込んできたのだという。最終的なセッティングはドゥカティによるものだが、いずれにしてもABSの領域を超えてブレーキの電子制御がプラスαとして働き、トップライダーのテクニックを味わわせてくれるとは、なんと幸せな時代になったことか。

そんなふうに新しいシステムを作るとき、ライダーの気持ちがわかるエンジニアがいるということが大切なのだ。そんな話を、ボッシュのライダートレーニングの際に伝えさせてもらったりもしている。

速さを身近にする驚異のエンジニアリング ドゥカティのMotoGPマシンであるデスモセディチGPに最も近い市販車。これが2025年モデルのパニガーレV4Sの答えだ。デスモセディチGPは、2年連続でタイト[…]

加速にいちばん効率のいいウイリーアングルを保つ、それはMotoGPのハナシだったのに……

以前、上毛グランプリ新聞の連載で言及させてもらったが、MotoGPで共通ECUを採用する前に電子制御がいちばん進んでいたのはヤマハだったと思っている。ヤマハが独自に開発していた電子制御は、加速効率がもっとも良い“路面からフロントタイヤが10cm浮いている状態”をキープしながら延々と加速し続け、その間にシフトアップもガッツリしていける。

なぜ10cmなのかというと、これよりも低いと後輪に必要なパワーを叩きつけ切れていないことになるし、これよりも高くなると浮き過ぎを抑えるためにパワーを絞らなければならない。

そこで「10cmのウイリー」を目指すわけだが、IMUとの連携ができない共通ECUになって以降はこれを実現することが難しくなった。それでもドゥカティなど一部のメーカーはこれを可能とするセッティング、あるいはグレーゾーンの裏技を見つけていたと思われるのだが……。

で、何が言いたいかというと、今回のメディア試乗会で用意されたKTM・1290スーパーデュークには迎角を一定に保つウイリーコントロールが搭載されていたのだ。しかも、ウイリー角度のセッティングまでできてしまう。

この角度を保ったままシフトアップも受け付け、加速し続けられる。ウイリーの迎角は設定で変えることも可能だ。連続写真でなければ中途半端な角度のウイリーに見えるだけかも?

つまり、誰でも……とは言わないが、ある程度の経験があるライダーなら安全にウイリーを体験できるわけだ。捲れ上がらずにシフトアップもできる。

安全のための機能から“ライダーを遊ばせて”くれる制御へ

パニガーレV4のコンバインドブレーキは、普通のライダーが何十年乗っても習得できないレベルのリヤブレーキ操作が体験できる。特別に試乗させてもらったウイリーコントロールも、転倒の危険を可能な限り排除しながら最大限の加速力を引き出す術を体験させてくれる。

電子制御は、今までのような“安全のための機能”から1歩進んで、“機能でライダーを遊ばせてくれる”という領域へと進化しているのだ。そう痛感させられた。

“10cm”をはじめとした中間域でのウイリー、同じく微妙に残したい時のリヤブレーキディスクの“つまみ具合”といった繊細な領域でちょうどいいところを残すのが高度な制御。それこそ、ライダーが気付かずに「オレってうめー!」と思わせ、それでいて安全を担保するというのはまさしく技術の恩恵だ。

それらを生み出す縁の下の力持ちであるボッシュのエンジニアたちはライダーでもあり、「こんなのが出来たら面白い」で実際に作ってしまえる土壌がある。こんな機能がさまざまなバイクに搭載されたら……そう願わずにはいられなかった。

電子制御なんて必要ないと思っている昭和のおじさんライダーたちの気持ちもわからなくはないが、最新の電子制御は、今までできなかった領域の走りを体験できる入口を用意してくれる。そのレベルに達したと思う。

ボッシュのエンジニアたちが持つ「こんなのが出来たら面白いよね」は、皆さんのような普通のライダーと同じ目線から来ている。それを知っていただけたら幸いだ。

MSC(モーターサイクル スタビリティ コントロール=コーナリングABS)を装備した790デューク。慣性計測装置(IMU)を併用し、動的環境下における車体状態を考慮したブレーキ制動と安定性の確保を行う。使用されるボッシュ製品はホイールスピードセンサー(WSS)、ABSユニット、IMUだ。

テスト用車両ならではの装備。転倒を防ぐアウトリガーを採用し、オーリンズ製のダンパーを使用することで着地のショックを緩和する。タンデムシート上のシートバッグにはテスト用の様々な機器が収められている。

ボッシュ製ABSを日本車メーカーに供給してきた歴史を表現するためにカワサキ「GPZ1100」を展示。

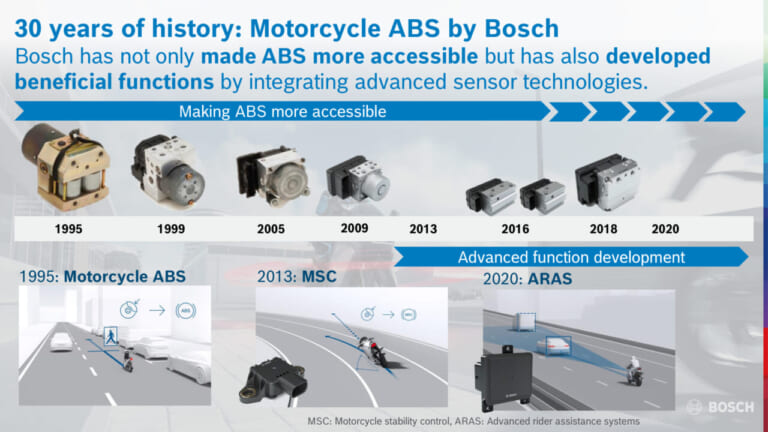

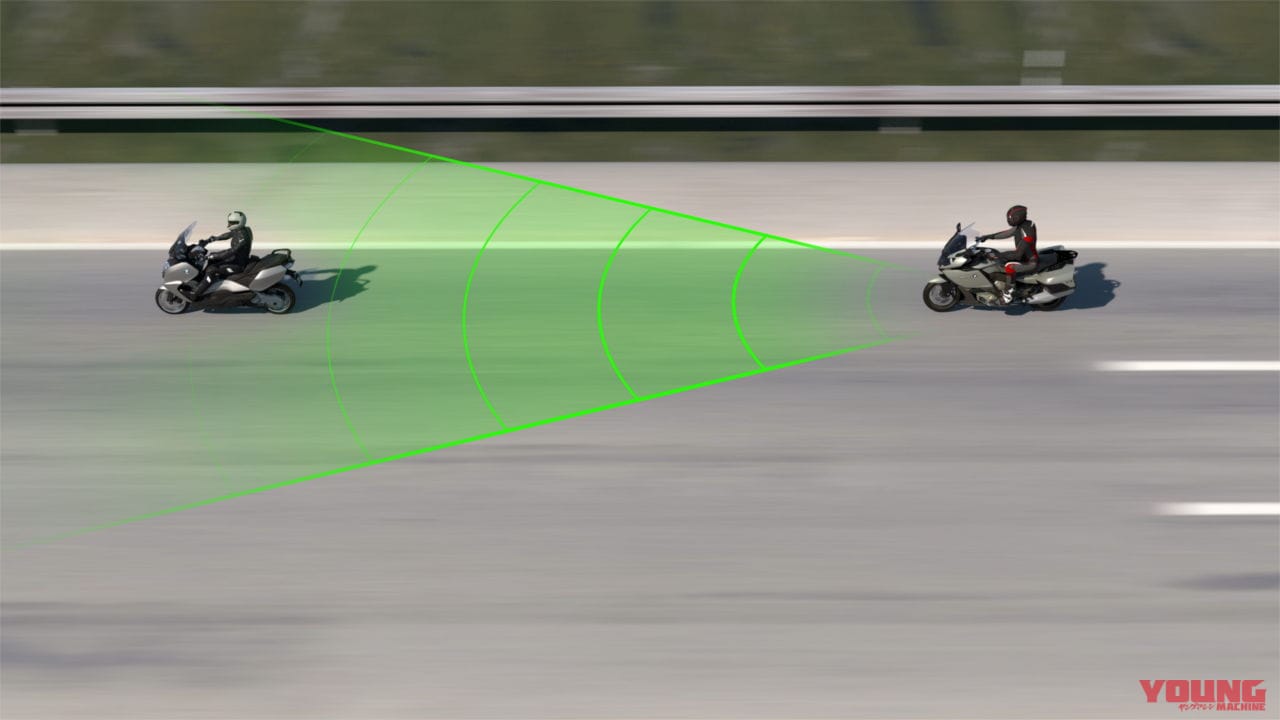

30年でABSユニットは重量4500g→450gと大幅に小型化するなど進化を続けてきた。2013年にMSCが誕生し、2020年にはレーダー技術を用いたARAS(衝突軽減ブレーキや追従型クルーズコントロールなど)へと進化。ブレーキを制御する技術はスリップ防止からさまざまな安全技術へと発展している。次はどんなアイデアでユーザーを驚かせてくれるのだろうか。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事(ボッシュ)

レーダーを核とした6種のARAS新機能を一挙公開&テストもさせてくれた! ボッシュ(Bosch)といえばドイツの会社で、ABSをはじめ、レーダーを利用したACC(アダプティブクルーズコントロール)とい[…]

ハンドルバーのコントローラーからも操作可能 ナビタイムジャパンが提供するスマートフォン用バイク専用ナビゲーションアプリの「ツーリングサポーター」が、スズキ・GSX-S1000GTとカワサキ・Ninja[…]

ドイツの大手サプライヤー、ボッシュが以前に発表していたアクティブクルーズコントロール(ACC)のバイクへの搭載について、BMWから新情報が提供された。以前の発表ではドゥカティおよびKTMの車両へ202[…]

ドゥカティ、KTMを皮切りに、カワサキにも採用される ミラノショー(EICMA)で発表された通り、ボッシュは「アドバンスト ライダー アシスタンス システム」を’20年から量産を開始し、まずはドゥカテ[…]

車両へのキーレスエントリーに不正にアクセスすることでセキュリティシステムに“鍵”を持っていると誤認させ、やすやすと車両を盗難してしまう『リレーアタック』が数年前から問題となっている。BOSCHが201[…]

最新の関連記事(メカニズム/テクノロジー)

元々はレーシングマシンの装備 多くのバイクの右ハンドルに装備されている“赤いスイッチ”。正式にはエンジンストップスイッチだが、「キルスイッチ」と言った方がピンとくるだろう。 近年はエンジンを始動するセ[…]

ピーキーに力強くより、先がイメージできる変化率、欲しいのはアテにできるトラクションの過渡特性! 私、ネモケンが1975~1978年に世界GP転戦したとき、親しかったバリー・シーン(Barry Shee[…]

バイク向けの次世代コネクテッドクラスター かつてオーディオ機器を生産し、現在はカーナビやドライブレコーダーといったモビリティ向けの製品を主力としているパイオニアが、2026年1月6日(火)~9日(金)[…]

いまや攻めにも安全にも効く! かつてはABS(アンチロックブレーキシステム)といえば「安全装備」、トラクションコントロールといえば「スポーツ装備」というイメージを持っただろう。もちろん概念的にはその通[…]

油圧ディスクブレーキだけど、“油(オイル)”じゃない いまや原付のスクーターからビッグバイクまで、ブレーキ(少なくともフロントブレーキ)はすべて油圧式ディスクブレーキを装備している。 厳密な構造はとも[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

なぜ、これほどまでに売れるのか? ワークマンのリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」が、異常とも言える売れ行きを見せている。 2025年の秋冬商戦に向けた第1弾は、用意された211万着が[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

伝説の暗殺拳が拓く、愛と宿命の世紀末 1980年代、原作・武論尊、作画・原哲夫により展開され、少年たちの胸を熱く焦がした『北斗の拳』。その魅力について振り返っておこう。 物語の舞台は、199X年の核戦[…]

日本に導入される可能性も?! ホンダはタイで、PCX160をベースにクロスオーバー仕立てとした軽二輪スクーター「ADV160」の新型2026年モデルを発表した(インドネシアでは昨秋発表)。新たにスマー[…]

最新の投稿記事(全体)

FANTICが本気で “オンロード” を始めた! FANTICは、どちらかというとオフロードやスクランブラーのイメージが強いメーカー。しかし最近はMoto2に参戦するなど、ロードにもかなり力を入れてい[…]

■ 獲物は「シートレールとの平行美」。後付け感ゼロの衝撃! まず目を引くのが、そのレイアウトだ。マットな質感を湛えるブラック仕上げの2本出しサイレンサーは、あえてシートレールと平行に配置。 「後から付[…]

2026年度版のトピックスは5つ! 大人気企画「RIDERʼS REPORT」 2026年度版もアプリ「Route!」利用コードを同梱 今年度も紙書籍版には12か月間使えるクーポンコードの同梱を継続実[…]

ニキ・ラウダも関わった「勝つためのホモロゲ」初代M3の軌跡 初代M3は、BMWがツーリングカーレース参戦に向けたホモロゲーションモデル。1986年に市販車をリリースすると、1987年から世界ツーリング[…]

使い勝手と存在感を両立した”ミドルサイズ” シェルシートバッグMは10~14Lの可変容量を備えた標準サイズモデルだ。メインファスナー下の拡張ファスナーを開くだけで+4Lの容量を追加できる。荷物が少ない[…]

- 1

- 2