カワサキからメグロK3が登場し、瞬く間に年間計画台数の200台が売れてしまったという状況の中、そのご先祖様にあたるメグロK2に乗る機会を得たのでインプレッションをお届けしたい。36psの最高出力を発生する496ccの空冷並列2気筒エンジンは、“単車を転がす”ということの意味を教えてくれるかのようだった。※2021年5月公開の記事を再編集したものです

●文:ヤングマシン編集部(ヨ) ●写真:真弓悟史

1965年モデル、60年前のカワサキ・500メグロK2に感動!

エンジンを始動する、それだけで感動できるようなバイクに出会う機会はめったにない。思いのほか柔らかいパルスに威風堂々のサウンド、それでいて煩いとは感じない496ccという排気量。1965年に発売されたカワサキ「500メグロK2」は、ただ走らせる行為そのものに『バイクに乗っている』という実感があふれる名車だった。

筆者は1974年生まれなので、メグロどころか、直接的な後継モデルであるW1シリーズも現役の時代は知らない。Z1/Z2ですらも、この業界に入ってから初めて触れる機会を得たくらいだ。出版社に中途採用で就職した1999年は、新たなWシリーズとしてW650が登場した年でもある。

そんな筆者にとって、白バイなどの歴史を振り返る際には必ずその名が登場するメグロK2は、畏敬の念すら抱かせる存在だ。ブランド名の基になった目黒製作所の創業は大正13年(1924年)で、1960年発売のメグロ スタミナK1の後、紆余曲折を経てカワサキに吸収合併された。ブランド名を残した新体制で初めて手掛けた4ストロークビッグバイクがメグロK2だという。

KAWASAKI 500 MEGURO K2[1965 model]主要諸元■全長2185 全幅900 全高1070 軸距1430 シート高・未発表(各mm) 車重194kg(乾燥)■空冷4ストローク並列2気筒OHV2バルブ 496cc 内径×行程66×72.6mm 圧縮比8.7 36ps/6500rpm 4.2kg-m/5500rpm 変速機4段ロータリー 燃料タンク容量15L■タイヤサイズF=3.25-18 R=3.50-18

オーナーさんは、W1を探していて偶然見かけた250ccのSGでメグロに興味を持ち、2020年頃にこのK2を入手したという。なんと初めての大型車がこの500メグロK2!

現車はオーナーのご厚意で貸し出されたものであり、見た目には60年前のバイクとは思えないコンディションの良さ。元々は白バイだったものが民間に払い下げられ、写真のような車体色に塗装されたのちに代々オーナーに継承されてきた1台だという。マフラーが後継機種であるWシリーズのものに換装されている以外は、基本的にノーマル状態を保っているようだ。

たたずまいは、現代のメグロK3と似ているようでけっこう違う。K2はエンジンの上にちんまりと収まった燃料タンクやフラットで厚みのあるシート、相対的に低く見えるステアリングヘッドと高く堂々とした位置にあるハンドルといったところがアイコニックで、いかにもリアルクラシックバイクなのだ。ところがライダーが跨り、シートに収まると、K2とK3はかなり似通った雰囲気になるから面白い。

左は最新のメグロK3で、右は1965年製の500メグロK2。車格はK2のほうがやや小さいが、シートの沈み込みなどもあってライダーが跨った姿はかなり似ている。ライダーは丸山浩さんで、身長168cm/体重61kg。

メグロK2のシートは、現代のバイクに慣れた身からすると独特だった。意外と幅は狭くオフロード車のような感じもするが、ユニークなのはシートクッションにスプリングが使われている点。サスペンション性能が優れているとは言えない時代のバイクだけに、路面からの衝撃はシートとの合わせ技で吸収するわけだ。ハンドルグリップ位置やステップ位置は旧車のそれで、いわゆる殿様乗りのライディングポジションである。

さて、乗って走り出すまでに様々な儀式を行うのが旧車と現代のバイクとの大きな違いと言っていいが、このメグロK2は車両コンディションが良いためか、拍子抜けするほどイージーだった。まずは燃料コックをONにして、続いてメインスイッチをONに。淡いオレンジでメーター横にほんのりと光るニュートラルランプでギヤがニュートラルに入っていることを確認したら、普通にキックペダルを踏み下ろすだけだ。

気温や放置期間に合わせて、チョークを使ったり始動前にアクセルを何度か回したりすることもあるようだが、今回は(暖機していないにもかかわらず)あっけなくエンジンに火が入った。2気筒で圧縮行程が分散しているためか、単気筒のように上死点をシビアに出す必要もない。4ストロークの重いクランクをしっかり加速させながら回すことさえ意識していれば、気難しく感じることはないんじゃないだろうか。

ハンドルの右手側にウインカースイッチがあり、左手側にはライトスイッチとホーンボタンが配置されている。アクセルをひねれば重厚かつパルス感のあるサウンドとともにエンジン回転が上がり、エンジンが暖まってアイドリングが安定するまでアクセル操作に気を遣っておけば、とりあえず何も問題はなさそうだ。

よーし、走り出すぞ!

おぉ、普通に乗れる!? ……いやいや、そんなことはなかった!

旧車って、意外と簡単なんじゃないの? ……と思ったのも束の間、最初の洗礼を受けることになった。

チェンジペダルが右側にあるのである。あいや、情報としては知っていたけれど、実際に操作するとなると想像以上に頭がこんがらがる。さらに、スペック的には常時噛合式ロータリー4段変速だが、シーソー式ペダルの前側を踏み込むとシフトアップする逆シフト。踏み込むことでN→1→2→3→4→N、というふうにつながっていくのだ。

冷間時にはオイルが硬いせいか、クラッチの切れが悪く1速に入れる際に「ギャーーッ」と音がするのも心臓に悪いが、これはそういうものと割り切っていいようだ。エンジンが暖まるとともに、次第に解消していった。

それにしても、ただ加速してギヤチェンジをこなしていくことが、すでにスポーツである。右足のシフトアップと左手のクラッチ操作がなかなかスムーズに連動しない。また、現代のバイクよりも回転の上昇/下降がゆっくりで、各ギヤのレシオも離れているので、スパスパとギヤチェンジしていくというよりは、少しだけ間を意識しながら操作する必要がある。

なんとか交通の妨げにならないように走り出したところで、次の難題が降りかかる。そう、交差点だ。

減速して停車するためにはリヤブレーキも使う。これを左足で操作するのだ。幸いなことにクルマの運転では左足ブレーキもできるように練習したことがあったので、ブレーキ操作そのもののハードルはそれほど高くなかったが、右足のカカトを使ってシフトダウンしながら、となると話は別だ。

最初のうちはリズムよくいかず、次の交差点で右左折があろうものなら脳みそはフル回転。右手レバーでフロントブレーキ、左足でリヤブレーキをかけながら右足カカトでシフトダウンし、右手元スイッチでウインカーを作動させる。シフトダウンではカッコよく回転を合わせたいと欲も出るので、アクセルもあおったりする。それらを自分の脳で統合して操作するわけだが、どうにもこうにも円滑に走らせるだけでひと苦労である。

エンジンの味わいは、設計時に高性能を狙ったものであるほど強く濃く残されるものだと聞いたことがある。56年前に36ps/6500rpmを実現した496ccエンジンには、そうした素養がたっぷり詰まっている。ボア×ストロークは66×72.6mmで、同じボアストの先代「メグロ スタミナK1(1960)」の33psからパワーアップし、最高速度は155km/hから165km/hへ向上。

だが、次第にそのハードルを乗り越えていくと、エンジンの気持ちよさが際立ってくる。360度クランクによるサウンドはW800系のメグロK3とよく似ているが、エンジン回転の重厚さと意外なほどの振動の少なさ、そして重たいクランクがピストンの往復毎にブンブンと加速していくさま。そして電子制御のフィルターを通すことなく、アイドリングより少し上の回転から生々しいトルク感が味わえるのは、K2ならではだ。それを右手で操っている実感も濃い。大きめに開ければ排気音は力強くなり、パーシャル気味なら柔らかいサウンドになる。

高めの回転を使っていくと、4.2kg-mの最大トルクを発生する底力感も発揮してくれた。都内の一般道では全くパワー不足を感じることもなく、どフラットに回転上昇していくなかにも、野太いサウンドと相まってドラマチックな加速をしている気分が味わえる。ガバッと開けても角のないトルク特性で、戻したときのエンジンブレーキも意外なほどスムーズ。後継モデルのカワサキW1が荒々しい特性で知られているだけに、K2が、繊細とは言えないまでもある種の上品さを備えていたことは、正直言って予想外だった。

当時のビッグバイクとして高性能を狙ったエンジンであることは明白。最高出力と最大トルクの発生回転数が6500rpm/5500rpmと近く、高回転型を狙っているのは間違いないだろう。一方で、このK2のエンジンはどこか余裕を残しているようにも感じられた。のちのW1では8mmのボアアップで排気量を624ccとしているが、そこまで限界を突き詰めなかったことがK2の“上品さ”のようなものになっているのかもしれない。

ただ交通の流れに乗って、なんの目的もなく走っているだけで気持ちいいし、なんだか誇り高い気分になる。昭和レトロな高級感が漂う、スプリングが仕込まれたシートの上でボヨンボヨンと揺られながら、なんて贅沢な乗り物なのだろうと思わずにはいられなかった。これが昔から言われる“単車を転がす”ということなのか……。

もちろん現代的な基準で見ればけっして速くはないし、ブレーキの利きもそれなりに気を遣う必要がある。それでも、ハンドリングは(少なくとも街乗りレベルでは)十分にニュートラルだし、以前乗った1969年型のホンダCB750Fourよりも自然に感じた場面もあるほど。ブレーキも唐突さはなく、レバーへの入力に比例して、やや控えめに制動力を発揮する。英国車を規範としたエンジンや車体は、現代の基準をもってしても十分に扱いやすく、そして面白いものだった。

残念ながらワインディングロードで試乗することは叶わなかったが、そちらは丸山浩さんのインプレッション記事を御覧いただきたい。

この機会を逃したら、もしかすると一生乗ることはなかったかもしれないカワサキ500メグロK2。貸出しを快諾してくれたオーナーには感謝しかない。

KAWASAKI 500 MEGURO K2[1965 model]

KAWASAKI 500 MEGURO K2[1965 model]写真ギャラリー

KAWASAKI 500 MEGURO K2[1965 model]/KAWASAKI MEGURO K3[2021 model]

最後に余談ではあるが、500メグロK2の誕生年がSR400と13年しか違わないことを知って驚いた。SRの長寿っぷりと、本当のクラシックモデルの生き残りだったのだなという実感に、K2と同じような敬意を抱いた次第。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

ナナハン復権の号砲! CB750Fは、わずか4年で劇的進化 CB900Fと同時進行で開発された750F。ところが1979年早々から欧州で900F、北米で750Fが発売されたにもかかわらず、なぜか日本で[…]

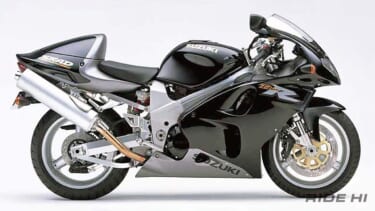

前後に長くなる90°Vツインを縮める手法の数々! スズキは日本メーカーで、Vツインスポーツに最もチャレンジした実績の持ち主。 1997年にTL1000Sに端を発したその製品群は、最も成功を収めたSV6[…]

フラッグシップの最速争いに対抗しながらスーパースポーツの牙城を崩さないハンドリング重視を貫く! 1985年に水冷DOHC5バルブのFZ750をリリース、パフォーマンスでトップクラスへ踊りでたヤマハは、[…]

ザッパーが実は優れたハンドリングの評判で売れ線モデルに! 1972年のZ1で見事に初の4ストロークDOHC4気筒で大成功を収めたカワサキ。 破竹の勢いで世界を席巻していく流れの中で、カワサキは君臨する[…]

最新の関連記事(試乗インプレッション/テスト)

新基準原付とホンダ「Lite」シリーズ 皆さん既にご存知のことかと思いますが、新基準原付とは2025年4月1日から新たに設けられた原付一種の区分で、排気量50cc超125cc以下、かつ最高出力が4.0[…]

十分な軽さ、しかし失っていないビッグ1的な貫禄 2025年2月28日に発売され、6月30日に受注終了となったファイナルエディションでCB1300シリーズが終止符を打った。ホンダのビッグ1シリーズ的なも[…]

バイク歴20年、公道歴3年 川井選手はモトクロスではCRF150R、公道ではCB250Rに乗っている現在23歳のプロモトクロスライダー。4歳の頃にモトクロスを始めて、きっかけは通りすがりに小さい子がモ[…]

ホンダのバッテリーシステムを使った電動二輪車・ヤマハ「JOG E」 電動二輪車はもちろん、ポータブル電源や農業ロボット、投光器、小型建機などの使用実績がある着脱可搬バッテリー「Honda Mobile[…]

398.6ccへと排気量アップして第二世代へ進化したスヴァルトピレン401 2018年にハスクバーナの本格ロードモデルとして登場したスヴァルトピレン401。 登場時から注目を集めたのは北欧を起源とする[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

伝説の暗殺拳が拓く、愛と宿命の世紀末 1980年代、原作・武論尊、作画・原哲夫により展開され、少年たちの胸を熱く焦がした『北斗の拳』。その魅力について振り返っておこう。 物語の舞台は、199X年の核戦[…]

アクティブなシーンで大活躍! 防水性の高いコンパクトバッグ 自分に合ったバッグ選びはなかなか難しいもので、しっくりくるものに出会えないとお悩みの方も多いはず。今回紹介するQUICK PACK Tras[…]

2025/9/16:衝撃のシルエットティザー公開 中国のSNS『微博』で「新しい命を創造する」というメッセージとともに、丸目ネイキッドのシルエットが公開された。画像の解析からは、丸型ヘッドライトやダブ[…]

「遊べるカブ」の完成形、JA60型の熟成 まずはベース車両であるクロスカブ110の実力をおさらいしておこう。2013年の初代登場以来、ビジネスバイクの代名詞だったスーパーカブに「遊び心」を注入し、独自[…]

最新の投稿記事(全体)

PC+セミハードが生む、安心感のあるセミハード構造 シェルシートバッグSはPC(ポリカーボネイト)シェルとEVAを組み合わせたセミハード仕様。形状をしっかり保つPC素材により、走行中でもバッグが潰れに[…]

ハーレーとインディアンの混成チームで、ほうとうと大型バイクイベントを巡る河口湖ツーリング ツーリング当日から遡ること1週間前。週間天気予報は雨マーク。降水確率も高く中止になるに違いない、と編集部はたか[…]

バイク用インカム界の“通信のプロ”、MIDLAND(ミッドランド)が動いた! 日本総代理店の株式会社LINKSは、ブランド創業65周年を機に「MIDLAND Re-BORN」プロジェクトの始動を発表し[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

『EXCEED-2』は、2モデルがラインアップされるKabutoのオープンフェイスシリーズの上位モデルで、空力特性を高めた帽体とシールド形状などを特徴とし、快適性を向上させている。 このたび追加される[…]

- 1

- 2

![KAWASAKI 500 MEGURO K2[1965 model]|脳が混乱する…ッ!! 60年前の「カワサキ500メグロK2」に当時を知らないライダーが乗ってみた!](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2021/05/DSC0289-768x512.jpg?v=1621857731)

![KAWASAKI 500 MEGURO K2[1965 model]|脳が混乱する…ッ!! 60年前の「カワサキ500メグロK2」に当時を知らないライダーが乗ってみた!](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2021/05/DSC0288-768x512.jpg?v=1621857736)

![KAWASAKI 500 MEGURO K2[1965 model]|脳が混乱する…ッ!! 60年前の「カワサキ500メグロK2」に当時を知らないライダーが乗ってみた!](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2021/05/DSC0292-768x512.jpg?v=1621857581)

![KAWASAKI 500 MEGURO K2[1965 model]|脳が混乱する…ッ!! 60年前の「カワサキ500メグロK2」に当時を知らないライダーが乗ってみた!](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2021/05/DSC0287-768x512.jpg?v=1621857587)

![KAWASAKI 500 MEGURO K2[1965 model]|脳が混乱する…ッ!! 60年前の「カワサキ500メグロK2」に当時を知らないライダーが乗ってみた!](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2021/05/DSC0056-1-768x512.jpg?v=1621859262)

![KAWASAKI 500 MEGURO K2[1965 model]|脳が混乱する…ッ!! 60年前の「カワサキ500メグロK2」に当時を知らないライダーが乗ってみた!](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2021/05/DSC0059-768x512.jpg?v=1621857501)

![KAWASAKI 500 MEGURO K2[1965 model]|脳が混乱する…ッ!! 60年前の「カワサキ500メグロK2」に当時を知らないライダーが乗ってみた!](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2021/05/DSC0057-768x512.jpg?v=1621857514)

![KAWASAKI 500 MEGURO K2[1965 model]|脳が混乱する…ッ!! 60年前の「カワサキ500メグロK2」に当時を知らないライダーが乗ってみた!](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2021/05/DSC0058-768x512.jpg?v=1621857517)

![KAWASAKI 500 MEGURO K2[1965 model]|脳が混乱する…ッ!! 60年前の「カワサキ500メグロK2」に当時を知らないライダーが乗ってみた!](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2021/05/DSC0295-768x512.jpg?v=1621858014)

![KAWASAKI 500 MEGURO K2[1965 model]|脳が混乱する…ッ!! 60年前の「カワサキ500メグロK2」に当時を知らないライダーが乗ってみた!](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2021/05/DSC0294-768x512.jpg?v=1621858064)

![KAWASAKI 500 MEGURO K2[1965 model]|脳が混乱する…ッ!! 60年前の「カワサキ500メグロK2」に当時を知らないライダーが乗ってみた!](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2021/05/DSC0297-768x512.jpg?v=1621858134)

![KAWASAKI 500 MEGURO K2[1965 model]|脳が混乱する…ッ!! 60年前の「カワサキ500メグロK2」に当時を知らないライダーが乗ってみた!](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2021/05/DSC0298-768x512.jpg?v=1621858138)

![KAWASAKI 500 MEGURO K2[1965 model]|脳が混乱する…ッ!! 60年前の「カワサキ500メグロK2」に当時を知らないライダーが乗ってみた!](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2021/05/DSC0290-768x512.jpg?v=1621858225)

![KAWASAKI 500 MEGURO K2[1965 model]|脳が混乱する…ッ!! 60年前の「カワサキ500メグロK2」に当時を知らないライダーが乗ってみた!](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2021/05/DSC0293-768x512.jpg?v=1621858230)

![KAWASAKI 500 MEGURO K2[1965 model]|脳が混乱する…ッ!! 60年前の「カワサキ500メグロK2」に当時を知らないライダーが乗ってみた!](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2021/05/DSC0103-768x1151.jpg?v=1621858348)

![KAWASAKI 500 MEGURO K2[1965 model]|脳が混乱する…ッ!! 60年前の「カワサキ500メグロK2」に当時を知らないライダーが乗ってみた!](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2021/05/DSC0102-1-768x1151.jpg?v=1621859286)

![KAWASAKI 500 MEGURO K2[1965 model]|脳が混乱する…ッ!! 60年前の「カワサキ500メグロK2」に当時を知らないライダーが乗ってみた!](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2021/05/DSC0105-768x512.jpg?v=1621858358)

![KAWASAKI 500 MEGURO K2[1965 model]|脳が混乱する…ッ!! 60年前の「カワサキ500メグロK2」に当時を知らないライダーが乗ってみた!](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2021/05/DSC0111-768x512.jpg?v=1621858366)

![KAWASAKI 500 MEGURO K2[1965 model]|脳が混乱する…ッ!! 60年前の「カワサキ500メグロK2」に当時を知らないライダーが乗ってみた!](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2021/05/DSC0106-768x512.jpg?v=1621858370)

![KAWASAKI 500 MEGURO K2[1965 model]|脳が混乱する…ッ!! 60年前の「カワサキ500メグロK2」に当時を知らないライダーが乗ってみた!](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2021/05/DSC0109-768x512.jpg?v=1621858373)

![KAWASAKI 500 MEGURO K2[1965 model]|脳が混乱する…ッ!! 60年前の「カワサキ500メグロK2」に当時を知らないライダーが乗ってみた!](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2021/05/DSC0107-768x512.jpg?v=1621858404)

![KAWASAKI 500 MEGURO K2[1965 model]|脳が混乱する…ッ!! 60年前の「カワサキ500メグロK2」に当時を知らないライダーが乗ってみた!](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2021/05/DSC0108-768x512.jpg?v=1621858407)

![KAWASAKI 500 MEGURO K2[1965 model]/KAWASAKI MEGURO K3[2021 model]|脳が混乱する…ッ!! 60年前の「カワサキ500メグロK2」に当時を知らないライダーが乗ってみた!](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2021/05/DSC0301-768x432.jpg?v=1621858598)