世に出ることなく開発途中で消えて行ってしまったマシンは数あれど、それが表に出てくることは滅多にない。ここではそんな幻の名車を取り上げてみたい。今回はOTODAMA=V-MAX2000を紹介しよう。 ※ヤングマシン2009年5月号/1998年8月号より

●文:ヤングマシン編集部

【’09VMAX開発秘話】2リッター「音魂(オトダマ)」は失敗だった

新VMAXの開発には実に十数年の歳月が費やされた。このプロジェクトを長い間推し進めてきた中心人物は開発の経緯をおよそ次のように語る。

「’95年にNYのグッゲンハイム美術館で二輪車の美術展があり、そこに展示されていたのが先代V-MAXだったのです。私は日本車とは何か、ヤマハらしさとは、ブランドとは……と考えました。先代型をこのまま絶版にするのも惜しい、次世代につなげたいとの思いもありました。

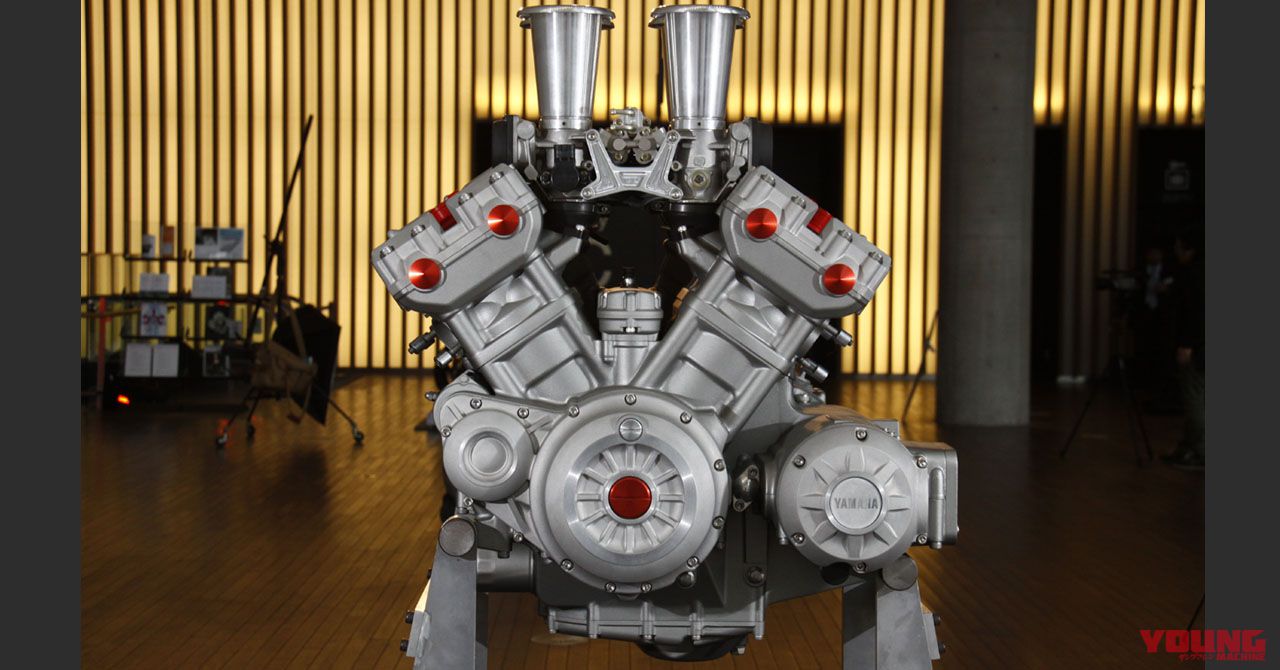

コンセプトは魔神。英語のマシンともかけていますが、機械でありながら生命体でもあり、有機的なイメージ をもたせた『人機官能』の権化として君臨するものです。さらに『日本人であること、日本製である事を再認識した物づくり』をテーマに掲げ、その具現化を試みました。造り込みに妥協は一切ありません。しかし道のりは平坦ではなく、開発過程でのエンジン『音魂』は目標数値を達成したものの、あまりにも大きすぎたため車体のバランスも大きくなりすぎて、プロジェクトを一度白紙に戻す……という紆余曲折もありました。長い間お待たせしたのはそのためです」 ※ヤングマシン2009年5月号より

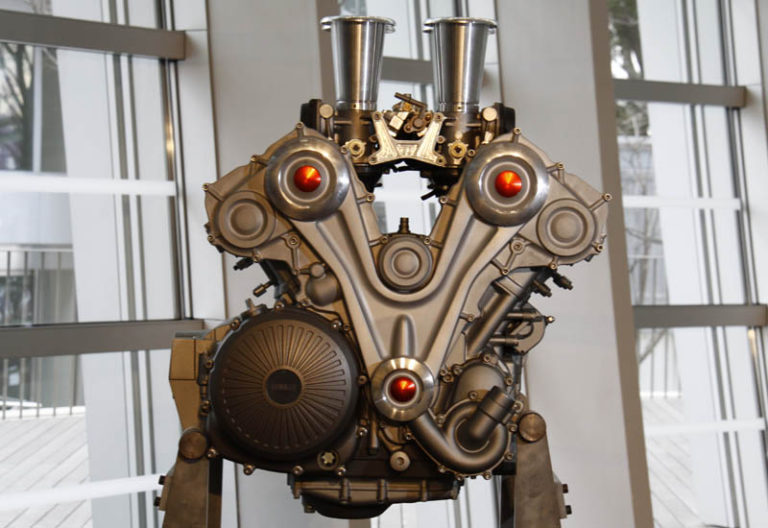

【YAMAHA OTODAMA 2001年東京モーターショー出品オブジェ】’01年の東京モーターショーで展示されたオブジェ「音魂」。排気量は非公式ながら2000㏄と噂され、これを搭載した試作車も造られたが、一旦計画中止に。

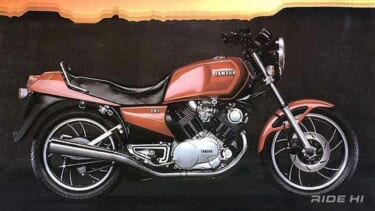

【YAMAHA VMAX 2009年型国内仕様】最初にトライされた音魂エンジンは、あまりにも質量が大きすぎたということから1500ccで再出発。しかしそれでは目標の200psを達成できず排気量を拡大し、結果的に要求値を満たす1679ccとなった。写真の国内仕様は当時国内最高の151psで発売された。

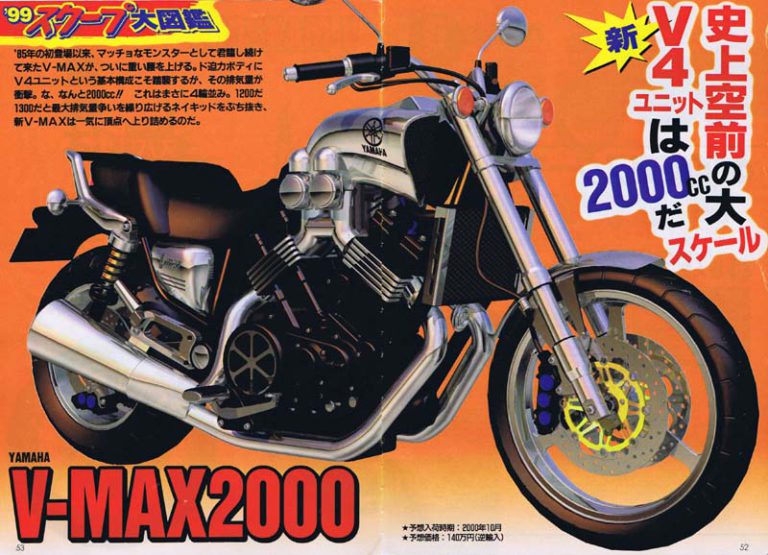

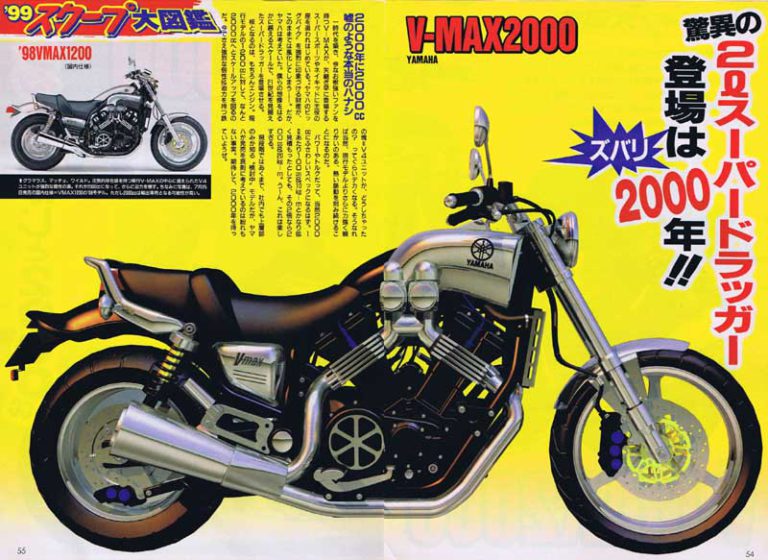

【スクープ】2000年に2000㏄、嘘のような本当のハナシ

※以下、ヤングマシン1998年8月号より

’85年の初登場以来、マッチョなモンスターとして君臨し続けて来たV-MAXが、ついに重い腰を上げる。ド迫力ボディに「V4ユニットという基本構成こそ踏襲するが、その排気量が衝撃。な、なんと2000cc!! これはまさに4輪並み。1200だ1300だと最大排気量争いを繰り広げるネイキッドをぶち抜き、新V-MAXは一気に頂点へ上り詰めるのだ。

一時代を築き、今なお根強いファンを持つV-MAXが、矢継ぎ早に登場するスーパースポーツやネイキッドに主役の座を追われはじめている。”ヤマハのビッグバイク”を強烈に印象づける財産が、このままでは風化してしまう……。だが、ヤマハは考えていた。僕らの想像をはるかに越えるスケールで、21世紀を見据えたスーパードラッガーを登場させる。核となるのは、もちろんエンジン。現行モデルの1200㏄に対して、なんと2000㏄へとスケールアップを図るのだ。今でさえ強烈な個性&迫力を持つ鉄の塊=V4ユニットが、どうしちゃったの? ってぐらいデカくなる。そうなれば当然、現行モデルよりさらに力強く頼りがいのある、熱い脈動を刻み続けることになるのだ。パワーやトルクだって、当然2000ccにふさわしいスペックになるはず。1Lあたり100ps&10㎏-mとかなり低く見積もったとしても、その2倍なら200ps&20kg-m。う~ん、これは楽しすぎる。

現段階ではあくまで、“検討中”モデルだが、ヤマハが発売を真剣に考えているのは紛れもない事実。期待して、2000年を待っていようぜ!

当時多くの人を驚かせたヤングマシンのV-MAX2000のスクープ。記事を掲載した1998年8月号から10年後、2009年5月号の開発秘話でその存在が明かされるというまさかの展開に。

20年前にこのレベルのCGを制作していたことにもビックリ。果たしてV型4気筒2000ccはどんな乗り味だったのか?! これもまた幻の名車と言っていいだろう。

それぞれ引用元のヤングマシン1998年8月号と2009年5月号。ハヤブサは175psで1999年に、V-MAXは1679ccになって2009年に、カワサキのスーパーチャージャーはH2となって2015年に発売された。

※本稿は2018年8月27日公開記事を再編集したものです。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事([特集] 幻の名車)

幻のヤマハロータリー〈RZ201〉 1972年東京モーターショウの最大の話題は彗星のように登場したこのローターリー車だ。水冷・横置きツインローターを搭載、また前輪とともに後輪にもディスクブレーキを採用[…]

石油危機で消えたポストZ1候補2台目はロータリーエンジン 1970年代初頭、ロータリーエンジンは一般的なレシプロエンジンよりも低振動でよりフラットなトルクカーブとスムーズなパワーデリバリーが実現できる[…]

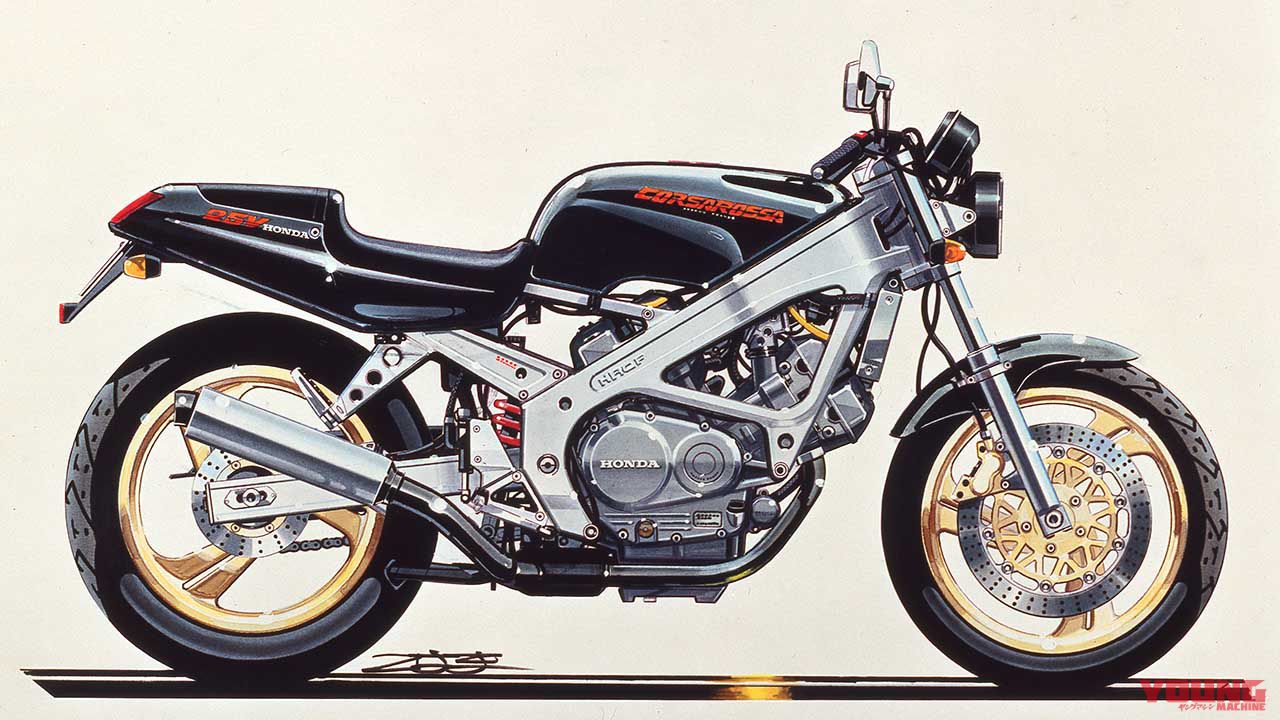

イタリアンイメージをネーミングやデザインに注入 これらデザインスケッチ等は、1989年8月にウェルカムプラザ青山で実施された「MOVE」展で公開されたもの。これは本田技術研究所 朝霞研究所が企画して実[…]

2ストローク90ccの「CO-29」は、キーレスにポップアップスクリーン採用 1988年に劇場版「AKIRA」が公開された翌年、1989年8月にウェルカムプラザ青山で「MOVE HONDA MOTOR[…]

1984年にツインチューブフレームを採用していた これはホンダウェルカムプラザ青山で1989年8月に開催されたイベント「MOVE」に出品されたプロトタイプのCR-1。モトクロッサー、CR500Rのエン[…]

最新の関連記事(ヤマハ [YAMAHA] | 名車/旧車/絶版車)

フラッグシップの最速争いに対抗しながらスーパースポーツの牙城を崩さないハンドリング重視を貫く! 1985年に水冷DOHC5バルブのFZ750をリリース、パフォーマンスでトップクラスへ踊りでたヤマハは、[…]

エジプトのファラオラリーでテネレが切り開いた砂漠走破を2スト250レプリカエンジンが成し遂げた! 1987年の東京モーターショーに、ヤマハはファンの意表をつくモデルを発表した。直前にエジプトの砂漠を4[…]

RZ250の完成度を高めずにいられないライダー揃いの開発陣! ’80年代の2スト人気に火をつけたRZ250。排気ガス規制などで2ストロードスポーツが終焉を迎えたといわれていた空気を、水冷化をはじめすべ[…]

ヤマハで初の75°Vツインをヨーロピアンスポーツでも展開! 1980年秋、ヤマハはIFMA(ケルンショー)で初めて750ccのVツインをお披露目した。 大型バイクはDOHC4気筒であることが条件のよう[…]

ヤマハ セロー250試乗レビュー この記事では、ヤマハの”二輪二足”をキーワードに誕生したマウンテントレールの元祖、セロー250の2020年モデルについて紹介するぞ。35年の歴史に幕を下ろした、最終モ[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

伝説の暗殺拳が拓く、愛と宿命の世紀末 1980年代、原作・武論尊、作画・原哲夫により展開され、少年たちの胸を熱く焦がした『北斗の拳』。その魅力について振り返っておこう。 物語の舞台は、199X年の核戦[…]

アクティブなシーンで大活躍! 防水性の高いコンパクトバッグ 自分に合ったバッグ選びはなかなか難しいもので、しっくりくるものに出会えないとお悩みの方も多いはず。今回紹介するQUICK PACK Tras[…]

2025/9/16:衝撃のシルエットティザー公開 中国のSNS『微博』で「新しい命を創造する」というメッセージとともに、丸目ネイキッドのシルエットが公開された。画像の解析からは、丸型ヘッドライトやダブ[…]

「遊べるカブ」の完成形、JA60型の熟成 まずはベース車両であるクロスカブ110の実力をおさらいしておこう。2013年の初代登場以来、ビジネスバイクの代名詞だったスーパーカブに「遊び心」を注入し、独自[…]

最新の投稿記事(全体)

ホンダ×サワークリーム トラックジャケット:スポーティかつ洗練されたアウター スポーティかつ都会的なカッティングで仕上げたトラックジャケット。胸元にはHONDAのロゴを配置し、ブラックを基調としたシン[…]

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

派手なタイムからは見えないファクトリーチームの“本気” 今年も行ってまいりました、マレーシア公式テスト! 現地ナマ情報第1弾のしょっぱなからナンですが、今年もマルク・マルケス(ドゥカティ・レノボ・チー[…]

2023年モデル:400クラス唯一のクルーザーとして復活 発売は2023年4月25日。先代となるエリミネーター400から実に15年ぶりの登場で、エリミネーター/SEの2グレード展開だった。 ニンジャ4[…]

日本に導入される可能性も?! ホンダはタイで、PCX160をベースにクロスオーバー仕立てとした軽二輪スクーター「ADV160」の新型として2026年モデルを発表した。新たにスマートフォン接続機能『Ho[…]

- 1

- 2