ここは、本来は世に出ることなく開発途中で消えて行ってしまったマシンのコーナー。だが、今回は後に市販されたモデルを紹介したい。VT250 SPADA(スパーダ)は、実はCORSA ROSSA 25V(コルサロッサ 25V)だった?!

●文:ヤングマシン編集部 ●写真:本田技研工業、YM Archives

イタリアンイメージをネーミングやデザインに注入

これらデザインスケッチ等は、1989年8月にウェルカムプラザ青山で実施された「MOVE」展で公開されたもの。これは本田技術研究所 朝霞研究所が企画して実現したイベントで、同研究所のデザインスタジオ風の展示が実施された。ちょうど’88年12月にVT250スパーダが発売されたタイミングでもあり、このモデルのイメージスケッチや1/1レンダリング、クレイモデル、モックアップモデルが展示され、実際に発売されたモデルの現物を見せる形でデザインの過程が紹介されたのだ。

ちなみにVT250スパーダのSPADAはイタリア語で剣の意味。車体色の赤はイタリアンレッド、緑はトスカーナグリーンとネーミングされるなど、イタリアを強く意識したもの。その原点はイメージスケッチにある車名「CORSA ROSSA 25V」から来ているのだろう。これもイタリア語で、CORSA=レース、ROSSA=赤を意味しており、レースレッドという英名にできるネーミング。連想されるのはドゥカティやフェラーリだが、ホンダのレースイメージにも赤が使われているので、意味のあるネーミングと言えるだろう。

【HONDA CORSA ROSSA 25V モックアップモデル 1989年MOVE展出品物】イメージスケッチからモックアップモデルに至るまで車名はコルサロッサのままだった。尚、市販では「CASTEC」となるフレームの刻印は「ALCAST」に、またイメージスケッチ(トップ画像)では「HRCF」と異なるネーミングだったのも興味深い。

【HONDA VT250 SPADA 国内仕様 1988年12月発売】こちらはVT250スパーダ。ウインカーの位置やマフラーエンド、ミラー、メーターなどの細部はモックアップと異なっているが、ほぼそのままのデザインで市販されたのが分かる。

’80年代末、脱レプリカを模索していた時代

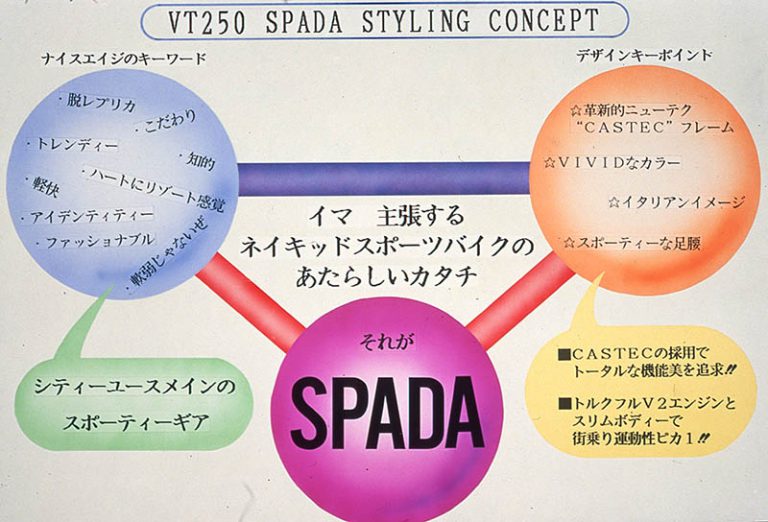

’80年代終盤は、レプリカブームに陰りが見えていたころで、各メーカーは次の一手を模索していた時代とも言える。VT250スパーダとほぼ時を同じくしてホンダからはBROS PRODUCT ONE/TWO(1988年1月)やCB-1(1989年3月)など、新コンセプトのネイキッドモデルが発売された。それらの中にあったスパーダのスタイリングコンセプトは「イマ 主張するネイキッドスポーツバイクのあたらしいカタチ」とされ、「シティーユースメインのスポーティギア」を目指して形作られることになった。

掲げられたキーワードは、脱レプリカ、こだわり、トレンディ―、知的、ハートにリゾート感覚、軽快、アイデンティティ―、ファッショナブル、軟弱じゃないぜ──といったもので、昭和から平成に時代がかわる狭間の空気を読み取ったもの。特に最上段に置かれていた「脱レプリカ」が、スパーダの最も重要なテーマだっと読み取ることができる。

デザインコンセプトを図式化したものがこちら。まだパワーポイントなどない時代だが、写植文字などでスタイリッシュに表現している。青丸のスペースに掲げられたキーワードを見ると、バイクをファッションとして捉えるニーズを察知してそれに応えようとしたのが分かる。

こちらは開発初期と思われる会議の様子。中央で発言しているのはスパーダをデザインした小濱光可氏。ボードには「New VT WAIGAYA」と書かれている?! グラフにはCBRに対してVT系の販売が落ち込んでいることが記されており、250㏄90度V2モデルのテコ入れ方法を、ホンダ伝統のワイガヤミーティングで決めていったことが伺える。

特徴的なフレームもイタリア由来だった

VT250スパーダを語る上で欠かせないのは、やはり「CASTEC(キャステック)」フレーム。世界初のアルミ鋳造中空一体構造の二輪車用フルキャストフレームでデザイン上では最大のキーポイントとなった。この技術のルーツは、1988年2月にイタリアで発売されたNSR125Fのアルミダイキャストフレームで、左右分割タイプだったものを一体化。生産性を向上させるだけでなく、ツインチューブフレームよりもデザイン性を高めることができるもので、スポーツ性とファッションを両立させたいスパーダの目玉と言える技術だ。

クレイモデルでデザインに溶け込むキャステックフレーム。軽量、高剛性という機能面でもメリットがあり「さりげなく良いバイク」を実現するためのキモとなる技術でもある。

当時、浜松製作所におけるアルミフレームの生産も開始から約5年が経過しており、大型化するピボットプレートの生産を中心に、中空薄肉鋳造技術のノウハウが蓄積されるようになっていた。そこで、他社の追随を許さない魅力を発揮する中空薄肉キャストフレームの検討が始まったという。

【HONDA NSR125F 国内仕様 1989年6月発売】イタリアで生産され、現地では1988年2月発売されたNSR125Fは、フルカウルモデルをネイキッドにするスタイルが現地で流行っていたことから、デザインの自由度が高いキャストフレームを開発して魅せるフレームデザインとしたモデル。日本にも1000台が輸入された。

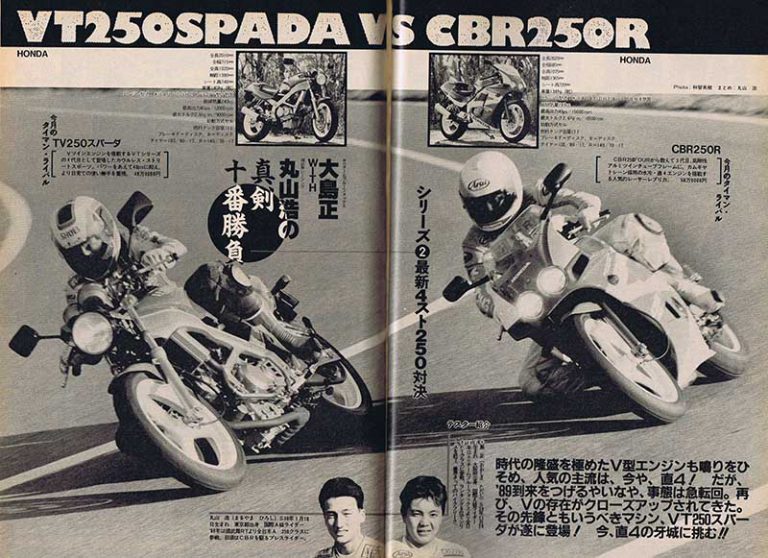

【復刻インプレ】VT250スパーダ vs CBR250R【1989年1月号】

両車ともに、非常にニュートラルな乗り味で峠道を楽しめるが、本気で攻める気なら低中速コーナーはスパーダがラクで、高速コーナーではCBRがいい。クネクネと曲がりくねったつづら折りなどでは、スパーダのそのシャープなハンドリングは絶対的な強みであり、クイックな切りかえしで他を圧倒する。とにかく面白いように、スパッスパッと曲がってくれるのだ。峠での有効パワーバンドも6000~1万2000rpmとワイドで、下からのトルクが効いているため、ゼロ発進からのスタートダッシュは直4エンジンを上回る実力を発揮する。またミッションの守備範囲も広く、扱いやすいパワー特性と相まって、CBRよりも一段高いギヤで走り抜けることも可能だ。タイトコーナーのスペシャリストとしての実力は、本当に大したものだ!!

CBRはどうか? パワーバンドは1万4000~1万8000rpm。気を抜いて回転を落とすと、すぐにスパーダに先行されてしまうから、常に高回転をキープしておきたい。それもとびっきり速く走るなら、1万6000rpmから上の2000回転をホールドすべし。かなりのテクが必要だが、これさえマスターすればタイトコーナーでもスパーダを十分押さえることができる。要はパワーを維持できるかどうかなのだ。

高速コーナーの安定感はCBRが一枚上手だ。コーナー入り口からフロントのおさまりも良く、ベターッとラインをトレースしながらリヤにトラクションをかけてやれば、グイグイと回り込んでくれる。そういった走りでこそ、Rサスも一番動きの良いところが使えるようで、タイヤとのマッチングがベストだ。逆に、スパーダは100km/hを超える高速コーナーでは、速度に対してサスが柔らかすぎるのに加え、タイヤが太すぎるため、路面のギャップをもろに拾い、タイヤが細かくはね、フワつく。

脱レプリカを狙ったVT250スパーダではあるが、やはりヤングマシンではレプリカモデルとガチ対決。ここではワインディング対決だけを抜粋した。

ライダーは大島正さん(故人)と丸山浩さん。短命に終わったスパーダだったが、現在ではそのポテンシャルの高さからもて耐レーサーとして活躍する姿も見られる。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事([特集] 幻の名車)

幻のヤマハロータリー〈RZ201〉 1972年東京モーターショウの最大の話題は彗星のように登場したこのローターリー車だ。水冷・横置きツインローターを搭載、また前輪とともに後輪にもディスクブレーキを採用[…]

石油危機で消えたポストZ1候補2台目はロータリーエンジン 1970年代初頭、ロータリーエンジンは一般的なレシプロエンジンよりも低振動でよりフラットなトルクカーブとスムーズなパワーデリバリーが実現できる[…]

2ストローク90ccの「CO-29」は、キーレスにポップアップスクリーン採用 1988年に劇場版「AKIRA」が公開された翌年、1989年8月にウェルカムプラザ青山で「MOVE HONDA MOTOR[…]

1984年にツインチューブフレームを採用していた これはホンダウェルカムプラザ青山で1989年8月に開催されたイベント「MOVE」に出品されたプロトタイプのCR-1。モトクロッサー、CR500Rのエン[…]

GLの元となった水平6気筒試作車 CB750フォアの発売後、モーターサイクルキングとは何かを探るために試作された1台。ロータリーエンジンのような滑らかさを求めて水平6気筒としたが、ミッションを後ろにつ[…]

最新の関連記事(ホンダ [HONDA] | 名車/旧車/絶版車)

ホンダ「モンキー125」(2024)試乗レビュー この記事ではかわいらしいフォルムと実用性が同居したファンバイク、モンキー125の2024年モデルについて紹介するぞ。初期のモンキー125に近い、シンプ[…]

現代の耐久レーサーはヘッドライト付きのスーパーバイクだが…… 近年の耐久レーサーは、パッと見ではスプリント用のスーパーバイクレーサーと同様である。もちろん細部に目を凝らせば、耐久ならではの機構が随処に[…]

高回転&高出力主義の権化 250クラスでも高性能な直4を望む声が高まっていた’80年代前半、スズキが世界初の250cc水冷直4エンジンを搭載した量産車、GS250FWを投入。以降、ヤマハ、ホンダが追随[…]

0.1ps刻みのスペック競争 日本史上最大のバイクブームが巻き起こった1980年代は、世界最速を謳う大型フラッグシップや最新鋭レーサーレプリカが次々と市場投入され、国産メーカー間の争いは激化の一途を辿[…]

250ccを思わせる車格と水冷2スト最強パワーに前後18インチの本モノ感! 1979年、ホンダはライバルの2ストメーカーに奇襲ともいえる2スト50ccの、まだレプリカとは言われてなかったもののレーシー[…]

人気記事ランキング(全体)

新進気鋭のクルーザー専業ブランドから日本市場に刺客! 成長著しい中国ブランドから、またしても新顔が日本市場にお目見えしそうだ。輸入を手掛けることになるウイングフット(東京都足立区)が「導入ほぼ確定」と[…]

静かに全身冷却&最長10時間のひんやり感を実現 ライディングジャケットのインナーとしても使えそうな『PowerArQ Cooling Vest』。その特長は、ファンやブロワー、ペルチェ式ヒートシンクを[…]

なぜ「モンキーレンチ」って呼ぶのでしょうか? そういえば、筆者が幼いころに一番最初の覚えた工具の名前でもあります。最初は「なんでモンキーっていうの?」って親に聞いたけども「昔から決まっていることなんだ[…]

レブル250ではユーザーの8割が選択するというHonda E-Clutch ベストセラーモデルのレブル250と基本骨格を共有しながら、シートレールの変更や専用タンク、マフラー、ライディングポジション構[…]

最新モデルはペルチェデバイスが3個から5個へ 電極の入れ替えによって冷却と温熱の両機能を有するペルチェ素子。これを利用した冷暖房アイテムが人気を博している。ワークマンは2023年に初代となる「ウィンド[…]

最新の投稿記事(全体)

エイトボール! 王道ネイキッド路線への参入予告か スズキがグローバルサイトでティーザーらしき予告画像を公開した。ビリヤードの8番玉の横には『SAVE THE DATE 4TH JULY』とあり、7月4[…]

収納しやすく持ち運びやすいカード型くもり止めスプレー これからの時期、急に雨に降られて走行する際にシールドが曇りやすくなる。雨の中でシールドが曇ると余計に視界がなくなり、安全運転を阻害する要因となりか[…]

論より証拠! 試して実感、その効果!! 1947年カリフォルニア州ロングビーチで創業し、これまでにカーシャンプーやワックスをはじめ、さまざまなカー用品を手がけてきた「シュアラスター」。幅広いラインアッ[…]

価格はそのままで、バッテリー交換+メンテナンスサービスチケットが付属 株式会社サイン・ハウスは、オートバイ用インカム「B+COM」シリーズより、 「B+COM SB6XR(シングルUNIT)バッテリー[…]

3つのダブルガードシステムで雨をブロック!! ワイズギアの「YAR30 サイバーテックスII ダブルガードレインスーツ」は、バイクメーカーであるヤマハが作ったこだわりのレインウェアだ。 その特徴は、ま[…]

- 1

- 2