世に出ることなく開発途中で消えて行ってしまったマシンは数あれど、それが表に出てくることは滅多にない。ここではそんな幻の名車を取り上げてみたい。今回はカワサキのSQUAREーFOUR 750を紹介しよう。

●文:ヤングマシン編集部

アメリカの排ガス規制で開発を断念

1969年に2スト並列3気筒500ccのマッハ3で世界最速の座を目指したカワサキだが、同時に登場したホンダのCB750FOURが目の前に立ちはだかった。それを打ち破るべく、1971年10月に2スト並列3気筒750ccのマッハ4をリリース。これは、最高速203km/hを公称し、世界最速を奪取。翌年の秋には4スト並列4気筒の900SUPER FOUR=Z1も発売し、この2台で瞬く間にカワサキが世界最速の座を不動の物とした。

一方、時代の主役に躍り出た4ストロークZ1開発の裏側には、2ストローク一筋で開発に邁進する技術者も存在し、ほぼ完成まで漕ぎつけていたのがこのSQUARE-FOUR 750。残念ながらアメリカの排ガス規制の影響で1973年8月に開発中止が決定された。もし、発売されていたらZ1を超えるマシンになっていたのだろうか……。

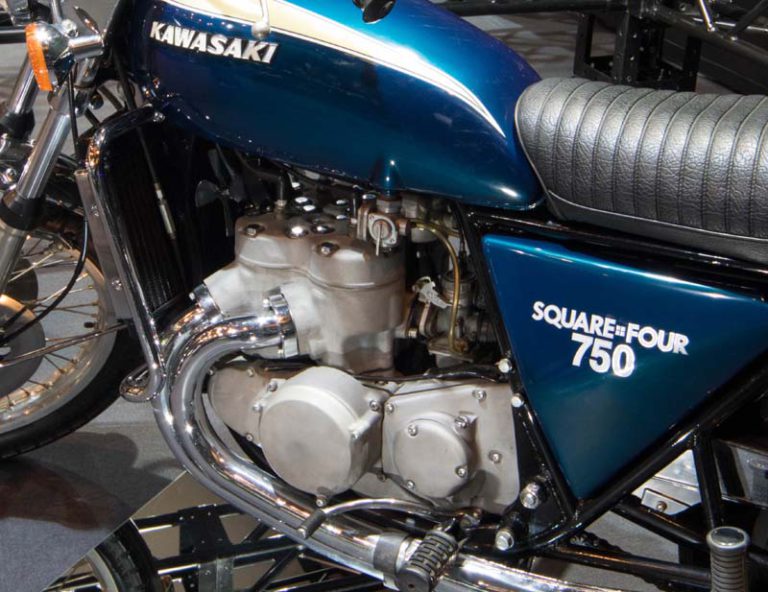

【KAWASAKI SQUAREーFOUR 750 1973年】後に世に出たRG500Γ(1985年)に先駆けて750cc水冷スクエア4エンジンを採用。並列3気筒シリーズの後継機としてマッハの生みの親である松本博之氏(故人)らが開発した幻のモデルだ。

こちらは2017年2月に実施されたカワサキモーターサイクルフェアで撮影したSQUAREーFOUR750。最高出力は発表されていないが、開発中止になった1973年8月は、すでにZ1が発売されていた時期であり、射程に入っていただろう。ちなみに2スト3気筒750ccのマッハ4は、74psだった。

開発コード「0280」はタルタルステーキと呼ばれた

常に”世界最速”を目指すカワサキは、1971年に登場した空冷2サイクル3気筒の750SS (マッハⅣ)で市販車最速の称号を手に入れた。しかし、市場のニーズによりパワー競争が激化。さらなる性能アップが求められる中、密かに開発をスタートさせたのがコードナンバー「0280」ことSQUARE-FOURだった。

カワサキの開発陣が目指したのは、750SSの排気量や最高出力をそのままに、最高速度とマシンの完成度でマッハを超えること。それは加速性能や最高速度をパワーだけに頼るのではなく、モー ターサイクル全体の性能を追求するという新たな挑戦だった。エンジンは前面部の空気抵抗を抑えるために水冷スクエア4のコンパクトなレイアウトを採用し、右前後気筒と左前後気筒を一体化。それぞれに吸入ポートを連結したツインキャブレター仕様とし、それに合わせて燃料噴射も開発された。

デザインを優先して設計された2in1のエキゾーストパイプは、パワーダウンを防ぐために内側で2本を独立させている。開発は順調に進み、目標の数値を達成するまであと少しと迫ったが、1973年8月にアメリカの排ガス規制の影響で計画はストップ。社内での俗称”タルタルステーキ”と呼ばれた超高性能マシンSQUARE-FOURは、日の目を見ることなく幻のモデルとなった。※カワサキの展示パネルより

左右で前後気筒を一体化したシリンダーを採用し、左右に一つずつのツインキャブレター仕様としている。マッハからの流れで並列4気筒化しなかったのは、全幅を抑えるためと説明されている。過去の取材時に松本氏はFI仕様も開発していたことを明かしていたが、カワサキの展示パネルにもその件は記載されていた。

スクエア4のエンジンに合わせてかメーターデザインもスクエア=4角形としているのはユニーク。水冷なので中央に水温計を配置している。カワサキ初の水冷モデルが発売されるのはこの約6年後の1979年型Z1300まで待たねばならない。

1973年当時のマッハシリーズはキック始動だったが、エンジン下にセルモーターらしきものが確認できる。エンジン右側にキックペダルも存在しているので、セル・キック併用式だったのだろう。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事([特集] 幻の名車)

幻のヤマハロータリー〈RZ201〉 1972年東京モーターショウの最大の話題は彗星のように登場したこのローターリー車だ。水冷・横置きツインローターを搭載、また前輪とともに後輪にもディスクブレーキを採用[…]

石油危機で消えたポストZ1候補2台目はロータリーエンジン 1970年代初頭、ロータリーエンジンは一般的なレシプロエンジンよりも低振動でよりフラットなトルクカーブとスムーズなパワーデリバリーが実現できる[…]

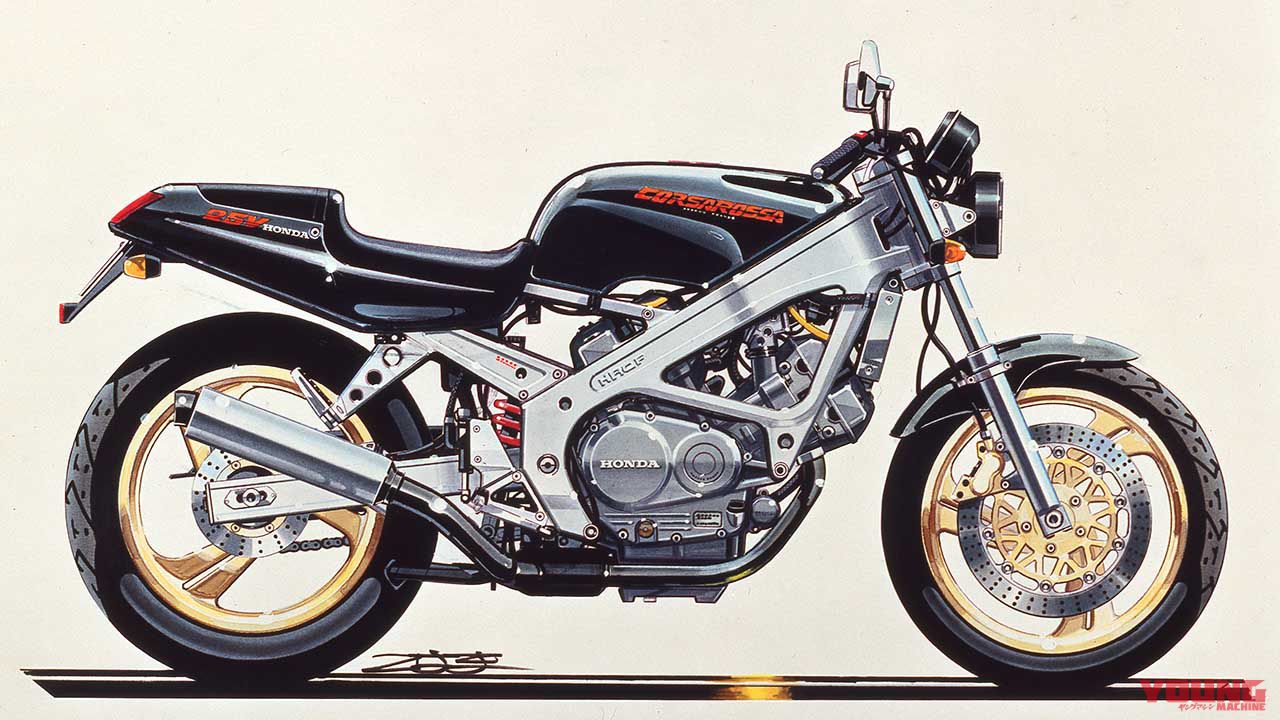

イタリアンイメージをネーミングやデザインに注入 これらデザインスケッチ等は、1989年8月にウェルカムプラザ青山で実施された「MOVE」展で公開されたもの。これは本田技術研究所 朝霞研究所が企画して実[…]

2ストローク90ccの「CO-29」は、キーレスにポップアップスクリーン採用 1988年に劇場版「AKIRA」が公開された翌年、1989年8月にウェルカムプラザ青山で「MOVE HONDA MOTOR[…]

1984年にツインチューブフレームを採用していた これはホンダウェルカムプラザ青山で1989年8月に開催されたイベント「MOVE」に出品されたプロトタイプのCR-1。モトクロッサー、CR500Rのエン[…]

最新の関連記事(カワサキ [KAWASAKI] | 名車/旧車/絶版車)

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

ザッパーが実は優れたハンドリングの評判で売れ線モデルに! 1972年のZ1で見事に初の4ストロークDOHC4気筒で大成功を収めたカワサキ。 破竹の勢いで世界を席巻していく流れの中で、カワサキは君臨する[…]

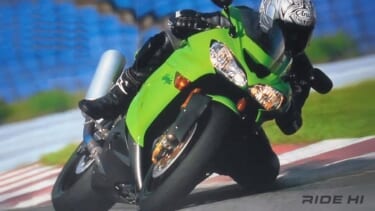

リッタークラスでサーキットを目指す過激なコンセプト! カワサキは2000年まで、フラッグシップとして世界最速に君臨するのが、半ばブランドのこだわりに近い歴史を歩んでいた。 しかしそれはサーキットで勝負[…]

待望の4気筒DOHC、クラス最強の心臓部 Z400FXが登場する以前、400ccクラスは2気筒モデルが主流となっていた。メーカー側も「400なら2気筒で十分速い」という姿勢を見せていた時代である。しか[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

爆誕! JDミゼット号250アスリート 「ジャパンドラッグ JDミゼット号250 アスリート(以下、JDミゼット号250)」とは、APトライク250をベースに株式会社ジャパンドラッグ(埼玉・川越)が仕[…]

なぜ、これほどまでに売れるのか? ワークマンのリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」が、異常とも言える売れ行きを見せている。 2025年の秋冬商戦に向けた第1弾は、用意された211万着が[…]

日本に導入される可能性も?! ホンダはタイで、PCX160をベースにクロスオーバー仕立てとした軽二輪スクーター「ADV160」の新型2026年モデルを発表した(インドネシアでは昨秋発表)。新たにスマー[…]

最新の投稿記事(全体)

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

X350の実力を証明した瞬間! こんなに嬉しいことはない。表彰台の真ん中に立つのは「ウィズハーレーレーシング」のエース宮中洋樹さん(RSYライダーズサロン横浜所属)だ。 ボクたち「ウィズハーレーレーシ[…]

「寒さ」を我慢する時代は終わった 冬の寒さは不快なだけではない。身体をこわばらせ、思考力を低下させ、日々のパフォーマンスを著しく下げる要因となる。 2026年2月12日から17日まで開催されているPo[…]

終わらないハンターカブの進化と魅力 2020年の初代モデルの登場以来、CT125ハンターカブの魅力は留まることを知らない。 先日発表された2026年モデルでは、初代で人気を博した「マットフレスコブラウ[…]

2026年度「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」の概要 商船三井さんふらわあが発表した2026年の「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」は、大阪と大分県・別府を結ぶ航路にて実施される特別運航だ。 通常、同社[…]

- 1

- 2