1993年、デビューイヤーにいきなり世界GP250チャンピオンを獲得した原田哲也さん。虎視眈々とチャンスを狙い、ここぞという時に勝負を仕掛ける鋭い走りから「クールデビル」と呼ばれ、たびたび上位争いを繰り広げた。’02年に現役を引退し、今はツーリングやオフロードラン、ホビーレースなど幅広くバイクを楽しんでいる。そんな原田さんのWEBヤングマシン連載は、バイクやレースに関するあれこれを大いに語るWEBコラム。第117回は、難なく乗り換えをこなしているペドロ・アコスタや、ホンダ/ヤマハの現状について。

TEXT: Go TAKAHASHI PHOTO: Michelin, Red Bull, YM Archives

765ccから1000ccへ、スムーズに乗り換えが進んでいるアコスタ

新人のペドロ・アコスタもライダーの力量を見せつけました。早くも「新人」という言葉が似合わないぐらい、当たり前のようにMotoGPマシンを乗りこなし、当たり前のように上位を走っています。ブレーキングが非常にうまいアコスタは、今シーズン中に表彰台に立ってもおかしくありません。

2023年のMoto2チャンピオンを獲得したペドロ・アコスタ。2021年にMoto3参戦初年度でチャンピオン、2022年はMoto2でランキング5位だった。マルク・マルケスの次の天才ライダーと目されている。

アコスタのテクニックは間違いありませんが、4スト765ccのMoto2から、4スト1000ccのMotoGPへのステップアップは、かなり容易なように見えます。僕は制御が大きく影響していると感じているのですが、MotoGPマシンはかなり乗りやすいマシンなのでしょう。

2スト時代、250ccから500ccへの乗り換えは非常に大変でした。かつてホンダは、シーズン終了後にジャーナリストにGPマシンを試乗してもらうという、何とも豪勢な企画を行っていました。当時、V型5気筒エンジンだったRC211Vに乗ったジャーナリストたちは、「非常に乗りやすい」と絶賛していました。「これなら誰でも乗れる」と。

もちろん限界域まで攻め込めば、どんなマシンでも難しさが出てきます。でも、限界に至るまでの過渡領域では、RC211Vはかなり乗りやすいマシンだったようです。

一方、2スト500ccエンジンは、発進すらままならない(笑)。僕は2スト500ccのNSR500で自分の最後のシーズンを戦いましたが、MotoGPマシンに乗ったことがないので、あくまでも感覚的な予想ですが、平均台の上を歩くようなMotoGPマシン、スケート靴のブレードの上を歩くような2スト500ccマシン、というぐらいの違いがあると思います。2スト500ccマシンは、それぐらいスイートスポットが狭い乗り物だったんです。

原田さん現役最後の年となった2002年はMotoGPクラスでNSR500を駆る。2001年よりこのヘルメットのデザイン。2002年は2スト/4スト混走の初年度で、翌2003年シーズン中に2ストは姿を消していった。

少し余談になりますが、僕が’02年に走らせたNSR500は、本当に難しいマシンでした。僕は早い段階からスロットルをガバッと開けてエンジンが着いてくるのを待ち、パワーの上昇とともにリヤから旋回していく、という走り方をしていました。パワーの出方に多少のタメがあるエンジンに乗り慣れていたから、そういう走り方が体に染みついていたんです。

でもNSR500にはタメがなく、スロットルを開けた瞬間にドンとパワーが出てくる。僕の走らせ方では、いつも必要以上のパワーが得られてしまい、それが乗りづらさ、扱いづらさを感じる要因になっていました。

簡単に言えば、僕はNSR500をうまく走らせることができなかった。当時の僕は31、2歳。年齢とキャリアを重ねて、自分の走りが固まってしまっていました。だからNSR500に合わせて、走りを変えることができなかったんです。

「あと5歳若い時に乗っていれば、もっとうまくアジャストできたかもしれない」と思うこともあります。若いうちは、与えられたマシンを何とか乗りこなそうと、自分の走りを変えていく柔軟さがあります。でも経験を重ねると、自分の走りを変えるのではなく、どんどんマシンを変えて行く。知恵が付いて、ラクする方法を覚えてしまうわけです(笑)。

だから経験値があればあるほど、いいマシンを作れるというメリットがあります。でも一方で、自分の走りを変えることがどんどん難しくなっていく。そうして走りが固まってしまい、別のマシンへの乗り換えに苦労することになります。経験にも良し悪しがある、ということですね。

『自分を変えない』が時に邪魔をする

さて、テストの様子に話を戻しますが、ライダーが「だいぶよくなってきた」とコメントしているホンダに対して、ヤマハの苦戦が目立ちます。これは外から見ている僕の感じたことに過ぎませんが、ファビオ・クアルタラロはYZR-M1に合わせた走り方をするのではなく、M1を自分に合ったマシンにしようと必死なように見えます。

ブレーキングでタイムを稼ぐクアルタラロだが、それがYZR-M1本来の特性に合っていないようにも見えるという。

ものすごく簡単に説明すると、クアルタラロの強みはブレーキング、M1の強みはコーナリングなんです。クアルタラロは、M1をブレーキングマシンにして、自分の強みを発揮したい。だから一生懸命にセットアップで何とかしようとしますが、基本的にコーナリングマシンであるM1は、なかなか思うようにならない……。実際にはこんなにシンプルな話ではありませんが、ざっくりこのあたりがクアルタラロ苦戦の根っこだと思います。

僕がヤマハに乗っていた時代、似たような苦労をしました。エンジンのパワーが不足していたこともあって、コーナリングでしか勝負できなかったんです。僕自身としては、立ち上がり加速重視の走りをしたかったのですが、マシンの武器がコーナリングなら、それにアジャストするしかありませんでした。

決勝レースでは、突っ込めるブレーキングは大きな武器になります。ブレーキングは抜き所なので、そこで頑張れるライダーは、強い。覚えている方も多いと思いますが、突っ込みの鬼だったアレックス・バロスは、とにかく抜きにくいライダーでした。後ろから追いついてきたライダーの方がペースは速いのに、鬼突っ込みのバロスを抜くのは本当に難しいんです。

レースで勝ちたいライダーとしては、抜かれないマシンの方がいいに決まっています。だからブレーキングを重視する。でも僕が走らせていたヤマハのマシンは、ブレーキングで突っ込みすぎるとフロントが過荷重になり、思うように曲がらなくなります。しかも加速もしてくれない。だからブレーキングを微調整して前後にうまく荷重を残し、旋回スピードを高めることを意識しました。

勝つために、自分の走りをアジャストする。それができたのも、僕が若かったからなのでしょう(笑)。まだ24歳のクアルタラロが自分の走りをなかなか変えられないのだとしたら、それはチャンピオンを獲ったことが災いしているのかもしれません。王者のプライドが邪魔をしている可能性はあります。

でも、MotoGPライダーは全員プライドのカタマリです。プライドが高くなければ、世界最高峰クラスでチャンピオンなんか絶対に獲れない。絶対に必要なものです。でもプライドが高すぎても、適応力に悪影響を及ぼしてしまう……。つくづくバイクは難しく、だからこそ面白いですよね。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

あなたにおすすめの関連記事

11年ぶりにトップカテゴリーでゼッケン1が走る MotoGPは、各チームが発表会を行っています。新しいマシン、新しいカラーリング、そしてチームによっては新しいライダー……。いよいよ23シーズンの開幕が[…]

わずかなメカニカルグリップの差が明暗を分ける MotoGP第2戦インドネシアGPは、決勝日朝のフリー走行でのマルク・マルケスのハイサイド転倒が衝撃的でした。スロットルをオフにしたタイミングでのハイサイ[…]

競り合いに強いシュワンツと、独走させると手に負えないレイニーのように 日本では東京に4度目の緊急事態宣言が出されましたね。ヨーロッパでもコロナ感染は徐々に増えてきており、僕が住んでいるモナコでもロック[…]

今シーズンのMotoGP開催は難しい……かも いまだに猛威を振るい続けている新型コロナウイルス。僕もモナコでほとんど外出しない生活を続けています。先日は、家のすぐ前にあるゴミ置き場にビンを捨てに行こう[…]

取材を忘れて、見入ってしまう迫力 モビリティリゾートもてぎ内のホンダコレクションホールでは、2023年7月22日からMotoGP日本グランプリの決勝レース日となる10月1日まで、「二輪世界グランプリ […]

最新の関連記事([連載] 元世界GP王者・原田哲也のバイクトーク)

マルケスですらマシン差をひっくり返せない時代 ヤマハが2026年型YZR-M1を発表しました。直線的なフロントウイングの形状など、ドゥカティ・デスモセディチにやや寄せてきた感がありますね(笑)。一方、[…]

第5位 フランチェスコ・バニャイア(Ducati Lenovo Team) こんなところにバニャイア……。ちょっと信じられない結果ですね。とにかく激しい浮き沈みの波に翻弄された、’25年のバニャイア。[…]

2025年もあとわずか。月日が経つのは本当に早いですね! 僕も今年はいろいろとドタバタして、ここまであっという間でした。2025年最後の今回は、MotoGPのポイントランキングを遡りながら、今シーズン[…]

1度しか獲れなかったチャンピオン、でも得たものは大きかった 前回の続きです。これは僕の失敗談ですが、’95年、オランダGPの予選でのこと。すでにいいタイムを出していた僕に対して、監督のウェイン・レイニ[…]

ときには諦めるしかないことも ドゥカティのファクトリーチームであるDucati Lenovo Teamのマルク・マルケスがチャンピオンを取り、チームメイトのフランチェスコ・バニャイアがランキング5位に[…]

最新の関連記事(モトGP)

派手なタイムからは見えないファクトリーチームの“本気” 今年も行ってまいりました、マレーシア公式テスト! 現地ナマ情報第1弾のしょっぱなからナンですが、今年もマルク・マルケス(ドゥカティ・レノボ・チー[…]

ブレーキ以上の制動力を求める進入、スピンレートの黄金比を求める加速 ライディングにおけるスライドは、大きく分けて2種類ある。ひとつはコーナー進入でのスライド、もうひとつはコーナー立ち上がりでのスライド[…]

空力も含めた“動力性能”に拘る 「先に“トルクデリバリー”ですが、コレはライダーのコントローラビリティがかなり重要になり、23・24シーズンではライダーの不満も大きかったと思います。そこで24シーズン[…]

実は相当ハードなスポーツなのだ 間もなくマレーシア・セパンサーキットにMotoGPマシンの咆哮が響き渡る。1月29日〜31日にはテストライダーやルーキーたちが参加するシェイクダウンテストが行われ、2月[…]

マルケスですらマシン差をひっくり返せない時代 ヤマハが2026年型YZR-M1を発表しました。直線的なフロントウイングの形状など、ドゥカティ・デスモセディチにやや寄せてきた感がありますね(笑)。一方、[…]

人気記事ランキング(全体)

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

日本に導入される可能性も?! ホンダはタイで、PCX160をベースにクロスオーバー仕立てとした軽二輪スクーター「ADV160」の新型2026年モデルを発表した(インドネシアでは昨秋発表)。新たにスマー[…]

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

なぜ、これほどまでに売れるのか? ワークマンのリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」が、異常とも言える売れ行きを見せている。 2025年の秋冬商戦に向けた第1弾は、用意された211万着が[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

最新の投稿記事(全体)

イタリアの職人集団が生み出すライダーのためのフットギア Stylmartin(スティルマーティン)の名を良く知るのはベテランライダーであろう。というのも1980年代の世界グランプリを沸かせたライダーた[…]

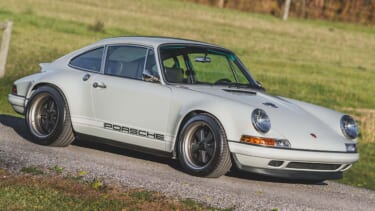

ポルシェ草創期に使われたボディカラーで再構築 1990年モデルのカレラ2(964)をベースにレストモッドされた「ノヴァート・コミッション」もまた、911の持つカッコよさをシンガーの世界観でもって再構築[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

軽視されがちな重要パーツ「ガソリンホース」はキジマ製品が安心 バイクにとって極めて重要にもかかわらず、軽視されることが多いのがガソリンホースやフィルターだ。経年劣化でカチカチのホースに触れても「今度で[…]

プロの手でまとめられたバイク関連情報を連日お手元に!! 『ForR』のコンセプトは、読んで字のごとく「ライダーのため」のメディアであること。扱っているのは、バイク関連の最新ニュース、ニューモデルやバイ[…]

- 1

- 2