●文:ライドハイ編集部(伊藤康司) ●写真:真弓悟史 柴田直行

絶対的な制動力より、コントロール性の高さが大切!

バイクのブレーキは、今やほぼすべてが“油圧式ディスクブレーキ”。マスターシリンダーで発生した油圧がブレーキキャリパーのピストンを動かし、ブレーキパッドをディスクローターに押し付ける摩擦力で制動する仕組み自体は、小排気量のスクーターから大排気量のクルーザーまで基本的に同じだ。

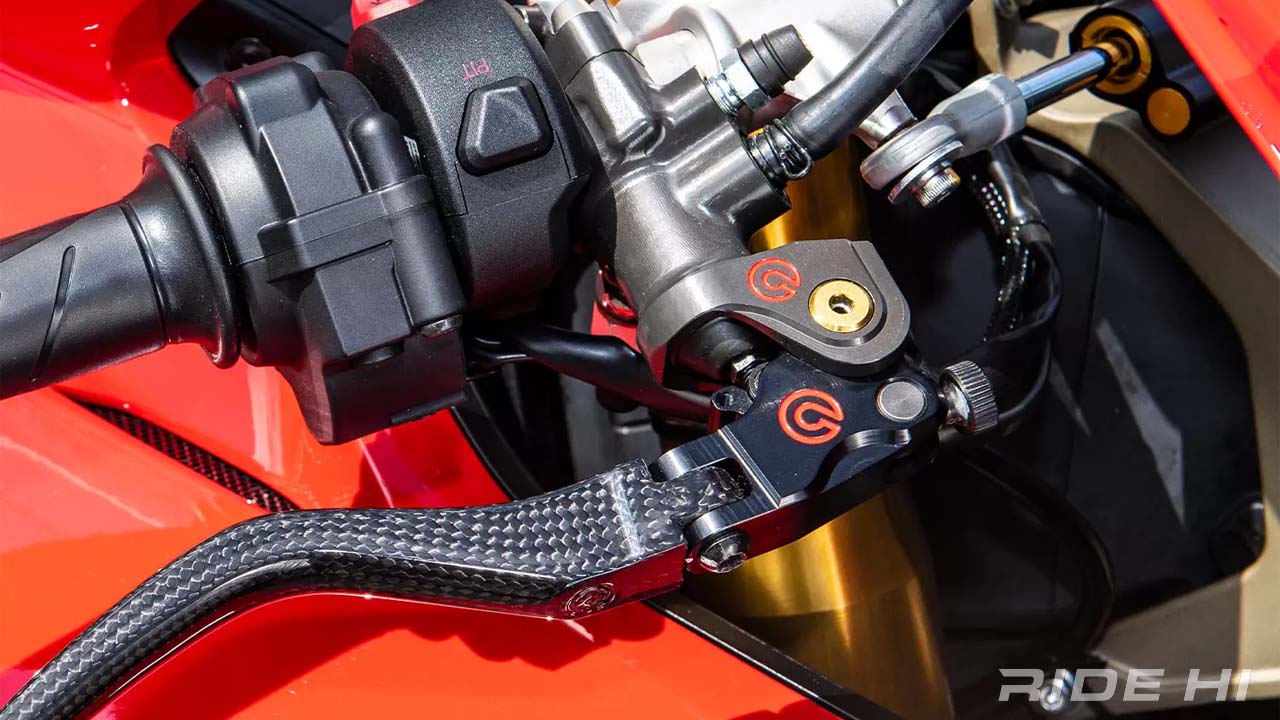

しかし、ブレーキシステムを構成する個々のパーツには様々な種類があり、ライダーが直接触れて操作するフロントブレーキのマスターシリンダーは、古くから使われる“横押し式(横置き式)”と、スーパースポーツやハイスペックな欧州製ネイキッド等が装備する“ラジアル式”が存在する。

モトGPなどのレーシングマシンもラジアルマスターシリンダーを装備するだけに、なんとなく横押し式より高性能なイメージがあるが、実際はどんなメリットがあるのだろう?

注射器のようなシリンダー&ピストンで油圧を発生させる

フロントブレーキのマスターシリンダーは、レバーを操作(引く)することでピストンを押して、シリンダー内のブレーキフルードに圧力を発生させる。この仕組みは横押し式もラジアル式も同じだが、シリンダーの配置とレバーの構造が異なる。

【横押し式(横置き式)マスターシリンダー】シリンダー部分がハンドルバー(グリップ)と平行に配置。ピストンを押すために、レバーは支点を角にしたL型の形状。レバーを操作する力の方向を変換しているので、操作力のロスやレバーを引き込んでいくとフィーリングに変化が生じる。マスターシリンダー全体のサイズがある程度大きくても、車体の形状(カウリングなどとの干渉)に関係なく装着しやすい。

【ラジアルマスターシリンダー】シリンダー部分がハンドルバー(グリップ)と90度に直交する配置。操作するライダーを“中心”に考えれば、シリンダーがラジアル(放射状)に配置されている。レバーを操作する力がほぼ真っ直ぐピストンを押すので、操作力の摩擦損失も少なく、レバーを引き込んでもフィーリングが変化しない。マスターシリンダーがハンドルバーより前方に飛び出すため、コンパクトな形状(設計や製造にコストがかかる)でないとカウリングなどに干渉しやすくなる。

最初のラジアルマスターシリンダーは、エディ・ローソンが駆ったヤマハのYZR500

じつは横押し式もラジアル式も、他のブレーキを構成するパーツが同じモノならば、制動力の強さ自体は変わらない。しかしブレーキは、ライダーなら誰もが経験上感じていると思うが、「どれだけ思い通りにかけられるか」が重要。どんなに強力なブレーキでも、コントロール性に不安があれば強くかけられないため、結果として“効かない(使えない)ブレーキ”になってしまう。

そこで登場したのがラジアルマスターシリンダー。1985年にブレンボ社が初の特許登録をし、翌年からはGP500マシンであるエディ・ローソンが駆ったヤマハのYZR500に装備された……

※本記事は2021年9月22日公開記事を再編集したものです。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

ライドハイの最新記事

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

インライン4の元祖CB750Fは第3世代で原点追求に徹していた! 1983年12月、ホンダはナナハンでは5年ぶりの直4NewエンジンのCBX750Fをリリースした。 当時のホンダはV4旋風で殴り込みを[…]

400ccでも360°クランクが路面を蹴る力強さで圧倒的! 1982年にVF750SABRE(セイバー)とアメリカン・スタイルのMAGNA(マグナ)でスタートしたV4攻勢。 当時は世界GP頂点が500[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

前後に長くなる90°Vツインを縮める手法の数々! スズキは日本メーカーで、Vツインスポーツに最もチャレンジした実績の持ち主。 1997年にTL1000Sに端を発したその製品群は、最も成功を収めたSV6[…]

最新の関連記事(バイク雑学)

BADHOPが、自らの存在と重ね合わせたモンスターマシンとは すでに解散してしまったが、今も多くのファンに支持されるヒップホップクルー、BADHOP。川崎のゲットーで生まれ育ったメンバーが過酷な環境や[…]

元々はレーシングマシンの装備 多くのバイクの右ハンドルに装備されている“赤いスイッチ”。正式にはエンジンストップスイッチだが、「キルスイッチ」と言った方がピンとくるだろう。 近年はエンジンを始動するセ[…]

なぜ「ネズミ捕り」と呼ぶのか? 警察によるスピード違反による交通取り締まりのことを「ネズミ捕り」と呼ぶのは、警察官が違反者を待ち構えて取り締まるスタイルが「まるでネズミ駆除の罠のようだ」と揶揄されてい[…]

交通取り締まりは「未然に防ぐため」ではなく「違反行為を探して検挙するため」? クルマやバイクで運転中に「なんでそんな所に警察官がいるの?!」という運転者からすれば死角ともいえる場所で、交通違反の取り締[…]

ホコリや汚れを呼ぶ潤滑スプレー 鍵を差すときに動きが渋いなーとか、引っ掛かるなーと感じたことはありませんか? 家の鍵や自転車の鍵、倉庫の南京錠など、身の回りにはいろいろな鍵がありますが、屋外保管しがち[…]

最新の関連記事(メカニズム/テクノロジー)

元々はレーシングマシンの装備 多くのバイクの右ハンドルに装備されている“赤いスイッチ”。正式にはエンジンストップスイッチだが、「キルスイッチ」と言った方がピンとくるだろう。 近年はエンジンを始動するセ[…]

ピーキーに力強くより、先がイメージできる変化率、欲しいのはアテにできるトラクションの過渡特性! 私、ネモケンが1975~1978年に世界GP転戦したとき、親しかったバリー・シーン(Barry Shee[…]

バイク向けの次世代コネクテッドクラスター かつてオーディオ機器を生産し、現在はカーナビやドライブレコーダーといったモビリティ向けの製品を主力としているパイオニアが、2026年1月6日(火)~9日(金)[…]

いまや攻めにも安全にも効く! かつてはABS(アンチロックブレーキシステム)といえば「安全装備」、トラクションコントロールといえば「スポーツ装備」というイメージを持っただろう。もちろん概念的にはその通[…]

油圧ディスクブレーキだけど、“油(オイル)”じゃない いまや原付のスクーターからビッグバイクまで、ブレーキ(少なくともフロントブレーキ)はすべて油圧式ディスクブレーキを装備している。 厳密な構造はとも[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

現行2025年モデルの概要を知るなら… 発売記事を読もう。2025年モデルにおける最大のトピックは、なんと言っても足つき性を改善した「アクセサリーパッケージ XSR125 Low」の設定だ。 XSR1[…]

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

最新の投稿記事(全体)

憧れの“鉄スクーター”が新車で買える! ロイヤルアロイは、1960〜70年代に生産されていた金属ボディのスクーターを現代に甦らせることをコンセプトとしているイギリスのブランドだ。昔の鉄のボディを持つス[…]

8000円台で手に入る、SCOYCO史上最高のコスパモデル「MT100」 ライディングシューズに求められるプロテクション性能と、街乗りに馴染むデザイン性を高い次元でバランスさせてきたスコイコ。そのライ[…]

なぜ「ヤマルーブ」なのか? 「オイルは血液だ」なんて格言は聞き飽きたかもしれないが、ヤマルーブは単なるオイルじゃない。「エンジンの一部」として開発されている液体パーツなのだ。 特に、超低フリクションを[…]

平嶋夏海さんが2026年MIDLANDブランド公式アンバサダーに就任! 2026年は、ミッドランドにとって創業65周年という大きな節目。掲げられたテーマは「Re-BORN(リボーン)」だ。イタリアの[…]

BADHOPが、自らの存在と重ね合わせたモンスターマシンとは すでに解散してしまったが、今も多くのファンに支持されるヒップホップクルー、BADHOP。川崎のゲットーで生まれ育ったメンバーが過酷な環境や[…]

![横押し式(横置き式)マスターシリンダー|[バイクの仕組み] フロントブレーキのラジアルマスターシリンダーって、ドコがスゴいんですか?](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/01/ride-knowledge_006_01-768x432.jpg)

![ラジアルマスターシリンダー|[バイクの仕組み] フロントブレーキのラジアルマスターシリンダーって、ドコがスゴいんですか?](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/01/ride-knowledge_006_02-768x432.jpg)