ヤマハ・ハンドリングの真骨頂、パイプ構成では得られないデルタ形状アルミ鋼板フレーム!

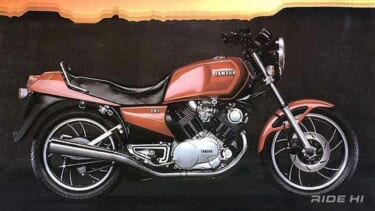

1980年に2スト復活を世界にアピールしたヤマハRZ250の衝撃的なデビューに続き、1983年にはRZ250Rで可変排気ポートのYPVSなどレース直系の著しい進化をみせたヤマハ2スト・スポーツは、そのパフォーマンスを一般ライダーがどう乗りこなすかという課題に取り組む必然性を生じた。

いっぽう世界GPの頂点だった500ccクラスで、ヤマハはより激化していくパワー競争に、世界チャンピオンで馴染みやすいハンドリングのほうが競り合いを含むすべてに優位というのを思い知っていた。

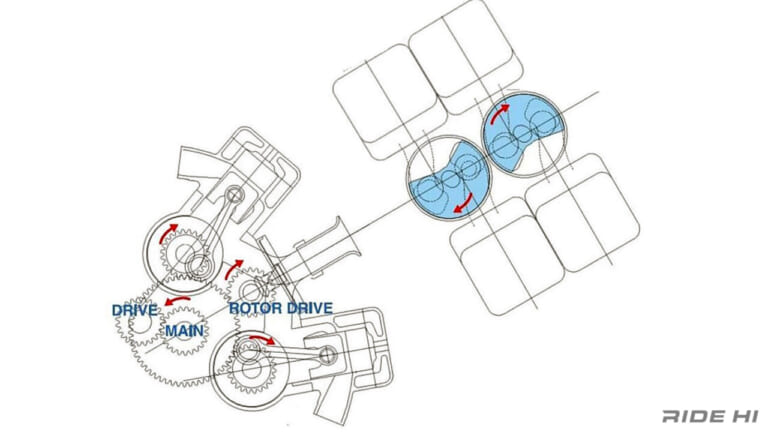

その頃のワークスマシンYZR500は、1981年まで続いた並列4気筒(0W53)を中速域から強力なロータリーバルブ吸気の2気筒を斜め上下にギヤ連結した0W60へと進化させていた。

しかしロータリーバルブ吸気の宿命である両外側を向くキャブレターの位置のため、どうしても車幅がワイドになる。

そこで開発を進めていた並列2気筒をV型配置にギヤ連結、そのVバンク間でロータリーバルブ(円盤)を回転させる0W61を同じ1982年に投入した。

このシリンダーの配列からエンジン重心が下げられる構成であるため、フレームのアンダーループをエンジン中ほどでマウントできるレイアウトとして、フレームの距離が縮まり剛性的にも重量的にもメリットの大きな設計とできる。

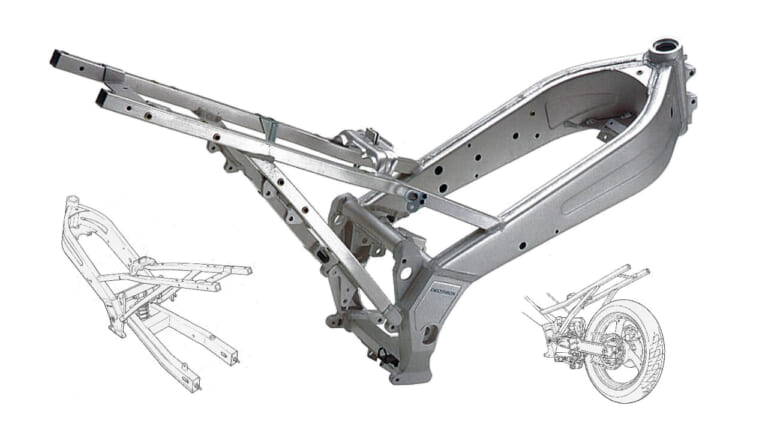

翌1983年には既にアルミ角パイプを平面のアルミ鋼板を溶接することで、さらにコンポアクトでハンドリングも安定性と軽快性を兼ね備える仕様へと進化、さらに1984年になるとメイン部分が三角形を描くプロファイルとしてスイングアームのピボット部分とを一体化、「デルタボックスフレーム」と呼ばれる独自のシャシーへと開発が進められた。

この開発プロセスでエンジニアが学んだのは、アルミ角断面の引き抜き鋼管を組み合わせたレイアウトでは、縦剛性や横剛性では方向や太さで対応できるものの、捩りなどライダーがリーンのアクションに対して応える大事なニュアンスに、どうしても一定の変化、つまり過渡特性がどこかで変曲点を生じ、人間の感性に馴染む安心感を得にくいというものだった。

そんなタイミングで、TZR250の開発プロジェクトをヤマハは何とこのYZR500を開発しているエンジニアに直接命じた。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

ライドハイの最新記事

インライン4の元祖CB750Fは第3世代で原点追求に徹していた! 1983年12月、ホンダはナナハンでは5年ぶりの直4NewエンジンのCBX750Fをリリースした。 当時のホンダはV4旋風で殴り込みを[…]

400ccでも360°クランクが路面を蹴る力強さで圧倒的! 1982年にVF750SABRE(セイバー)とアメリカン・スタイルのMAGNA(マグナ)でスタートしたV4攻勢。 当時は世界GP頂点が500[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

前後に長くなる90°Vツインを縮める手法の数々! スズキは日本メーカーで、Vツインスポーツに最もチャレンジした実績の持ち主。 1997年にTL1000Sに端を発したその製品群は、最も成功を収めたSV6[…]

フラッグシップの最速争いに対抗しながらスーパースポーツの牙城を崩さないハンドリング重視を貫く! 1985年に水冷DOHC5バルブのFZ750をリリース、パフォーマンスでトップクラスへ踊りでたヤマハは、[…]

最新の関連記事(ヤマハ [YAMAHA] | 名車/旧車/絶版車)

フラッグシップの最速争いに対抗しながらスーパースポーツの牙城を崩さないハンドリング重視を貫く! 1985年に水冷DOHC5バルブのFZ750をリリース、パフォーマンスでトップクラスへ踊りでたヤマハは、[…]

エジプトのファラオラリーでテネレが切り開いた砂漠走破を2スト250レプリカエンジンが成し遂げた! 1987年の東京モーターショーに、ヤマハはファンの意表をつくモデルを発表した。直前にエジプトの砂漠を4[…]

RZ250の完成度を高めずにいられないライダー揃いの開発陣! ’80年代の2スト人気に火をつけたRZ250。排気ガス規制などで2ストロードスポーツが終焉を迎えたといわれていた空気を、水冷化をはじめすべ[…]

ヤマハで初の75°Vツインをヨーロピアンスポーツでも展開! 1980年秋、ヤマハはIFMA(ケルンショー)で初めて750ccのVツインをお披露目した。 大型バイクはDOHC4気筒であることが条件のよう[…]

ヤマハ セロー250試乗レビュー この記事では、ヤマハの”二輪二足”をキーワードに誕生したマウンテントレールの元祖、セロー250の2020年モデルについて紹介するぞ。35年の歴史に幕を下ろした、最終モ[…]

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

インライン4の元祖CB750Fは第3世代で原点追求に徹していた! 1983年12月、ホンダはナナハンでは5年ぶりの直4NewエンジンのCBX750Fをリリースした。 当時のホンダはV4旋風で殴り込みを[…]

400ccでも360°クランクが路面を蹴る力強さで圧倒的! 1982年にVF750SABRE(セイバー)とアメリカン・スタイルのMAGNA(マグナ)でスタートしたV4攻勢。 当時は世界GP頂点が500[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

ナナハン復権の号砲! CB750Fは、わずか4年で劇的進化 CB900Fと同時進行で開発された750F。ところが1979年早々から欧州で900F、北米で750Fが発売されたにもかかわらず、なぜか日本で[…]

前後に長くなる90°Vツインを縮める手法の数々! スズキは日本メーカーで、Vツインスポーツに最もチャレンジした実績の持ち主。 1997年にTL1000Sに端を発したその製品群は、最も成功を収めたSV6[…]

人気記事ランキング(全体)

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

日本に導入される可能性も?! ホンダはタイで、PCX160をベースにクロスオーバー仕立てとした軽二輪スクーター「ADV160」の新型2026年モデルを発表した(インドネシアでは昨秋発表)。新たにスマー[…]

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

なぜ、これほどまでに売れるのか? ワークマンのリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」が、異常とも言える売れ行きを見せている。 2025年の秋冬商戦に向けた第1弾は、用意された211万着が[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

最新の投稿記事(全体)

「なんとなく」の翻訳が招く、誤発注の恐怖からの解放 ガレージでの作業中でも、必要な情報へ瞬時にアクセス パーツ探しは、PCの前だけで行うものではない。ガレージで実車を確認しながら、スマホ片手に検索する[…]

爆誕! JDミゼット号250アスリート 「ジャパンドラッグ JDミゼット号250 アスリート(以下、JDミゼット号250)」とは、APトライク250をベースに株式会社ジャパンドラッグ(埼玉・川越)が仕[…]

FANTICが本気で “オンロード” を始めた! FANTICは、どちらかというとオフロードやスクランブラーのイメージが強いメーカー。しかし最近はMoto2に参戦するなど、ロードにもかなり力を入れてい[…]

■ 獲物は「シートレールとの平行美」。後付け感ゼロの衝撃! まず目を引くのが、そのレイアウトだ。マットな質感を湛えるブラック仕上げの2本出しサイレンサーは、あえてシートレールと平行に配置。 「後から付[…]

2026年度版のトピックスは5つ! 大人気企画「RIDERʼS REPORT」 2026年度版もアプリ「Route!」利用コードを同梱 今年度も紙書籍版には12か月間使えるクーポンコードの同梱を継続実[…]

- 1

- 2