最新のMotoGPマシンは見るたびカタチが変わるほど、空力デバイスの進化が目覚ましく、それが市販バイクにもフィードバックされている。最高速を追求した1950年代からの『空気とバイクの戦い』は要求を増やしながら今も続いているのである。今回はこれまでに登場した空力パーツや形状を振り返ってみよう。いま見ると、懐かしくて面白いモノばかり!?

●文:伊藤康司 ●写真:ミシュラン、ホンダ、スズキ、ヤマハ、カワサキ、ドゥカティ、BMW、モト・グッツィ

いまどきMotoGPマシンは、いろんな羽が生えている!?

ここ数年、MotoGPマシンの空力デバイスの進化が凄まじい。もちろん、空気抵抗との戦いはずっと昔から続いているが、ことドゥカティが2016年のデスモセディチGP16のカウリングにウイングを装備して以来、各メーカーがこぞって採用し、新たな形状が生まれている。

四輪の場合は、車体を路面に押し付ける「ダウンフォース」を高めることで、パワーをロスなく路面に伝えてスピードやハンドリングの安定性に寄与する(もちろんダウンフォースが高いだけではダメだが)。

その点バイクの場合はコーナーで車体がバンクするため、単純にダウンフォースを高めるとハンドリングや切り返しが重くなる弊害もあり、なおさら空力は難しいという。そんな中で、ウィリーを抑止したり前輪のグリップを高めたいなど様々な要求に応えるため、日進月歩で形状が変化している。

そしてレースで得たノウハウが、市販スポーツバイクにも徐々に投入されていくのだ。

アプリリアRS-GPは、巨大で独特な形状のウイングレットを装着。フロントカウル正面にはピトー管らしきものも装備。リヤタイヤ前の「スプーン」はドライとレインで形状も枚数も異なる。

ドゥカティのデスモセディチGP22。アッパー&ミドルのボックス状のウイングレットだけでなくアンダーカウル側面も空力形状。そしてシートカウルにも鋭利な羽が生えている。

超強力なダウンフォース!

空力といえば四輪F1。車体を路面に押さえつけるダウンフォースは、公表されていないがおおむね車重(ドライバー込みで)の2倍ほどもあるらしい。そのため200km/hくらいスピードが出ていれば、理論的には真っ逆さまで天井に張り付いて走ることも可能といわれる。

レースで花開いた空力の世界

それではバイクのレースで、空力が注目されたのはいつ頃なのか?

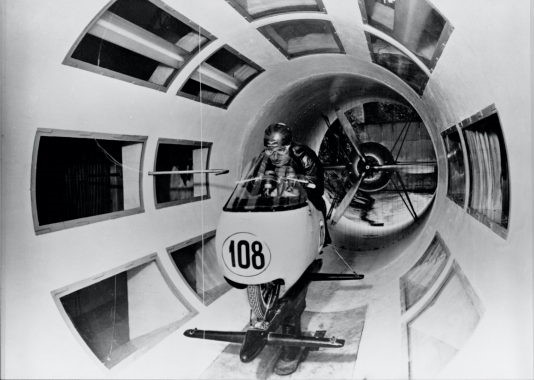

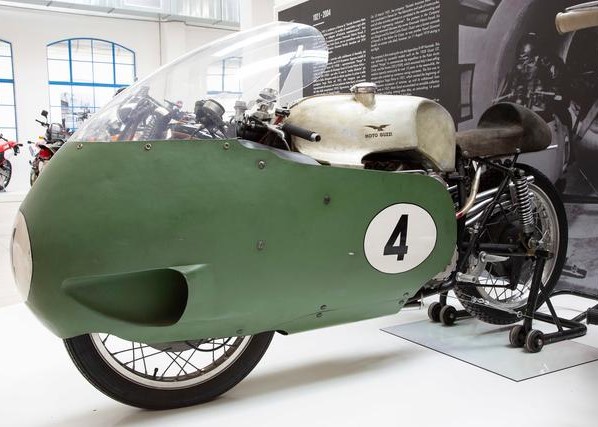

様々な種類のレースがあるので一概には言えないが、ことGPレースで空力特性を早期から研究していたのは、イタリアのモト・グッツィだ。創業者のカルロ・グッツィとジョルジョ・バローディの二人が出会ったのが第一次世界大戦のイタリア空軍だった……のが関係するのかは定かではないが、モト・グッツィは1950年に風洞実験設備を設けて、最高速を追求したカウリング形状の研究&開発をスタートさせた。

そして欧州の多くのメーカーが(現在は消失したブランドも含め)、この頃から独自のカウリングを装備してレース(この時代のレースは曲がることより最高速重視)を戦っていったのだ。

そんなレースで発展したカウリングが、市販モデルに装備されるようになったのが1970年代。ノートンコマンド750プロダクションレーサーが70年にロケットカウルを装備したが、これはレーサー枠なので少々微妙。

ドゥカティのイモラ・レプリカこと73年発売の750SSもロケットカウルを装備したが、こちらも激レアの限定モデル……。なので実質的には75年発売のドゥカティ900SSが市販量産車初、といえるかもしれない。

そしてレーサーとは一線を画したフルカウルを装備したのが、1976年のBMW R100RS。高い防風効果は古くからのライダーに定評がある。れっきとした旧車だが、現在でも目にする機会が比較的多いバイクだ。

ただしレーシングマシンがベースではない「風雨をしのぐためのスクリーンやカウリング」は、ハーレーダビッドソンのFLシリーズが1960年頃から装備していた……が、インディアンにも似たようなスクリーンが存在する(旧インディアンは50年代に生産を中止している)。

また、英国時代の旧ロイヤルエンフィールドも50年代からオプションのFRP製カウリングを用意し、装着状態で販売したモデルもあった。市販車においては「風防」としてのカウリングの方が古いようだ。

50年代から風洞施設を使っていたイタリアのモト・グッツィ

モト・グッツィは1950年に風洞実験設備を設け、レーシングマシンの空力を研究&開発していた。前輪まですっぽりと大きなカウルで覆った1954年のGP500マシン、V8エンジン搭載の「オットーチリンドリ」が有名だが、前年53年の縦置き4気筒のGP500レーサー「クアトロチリンドリ」では、風洞実験で開発したクチバシ状のカウルで前輪まわりの整流効果を狙っていた。

市販バイクのカウリングは?

国産は認可の関係でカウル装着は後発……でも、そのぶん面白い!

それでは日本車におけるカウリングなど空力デバイスは、いつ頃スタートしたのか? 定かではないが、1978年のカワサキZ1-Rのビキニカウルが最初と思われ、翌年にはスズキのGS1000Sが登場。

……と輸出車は順調(?)にカウリング装着車が増えていったが、国内は話が別。カウリング=スピードが出る=暴走行為を助長する、という日本らしい理由によって、80年代初頭までカウリングの装備が認可されなかったのだ。アフターパーツのカウリングを装着すると、違法改造でキップを切られる場合もあった。

しかし83年にカウルが認可され、スズキがRG250ガンマを発売すると、堰を切ったようにカウリングモデルが登場。レーサーレプリカブームと重なり、2ストローク車はGPマシン、4ストローク車は耐久レーサーがモチーフのカウリングを装備した。

並行してツアラー系の大型フェアリングも発展したが、空力デバイスという意味では、やはりレーシングマシンに準じて進化を重ね、現在のスーパースポーツ系に至る、という流れだろう。

というわけで、ここからの日本車パートではカウリング認可以前から以降の、空力デバイスの流行を追ってみた。なかには「コレって空力?」なモデルも存在するが、懐かしいバイクやパーツも少なくないので、是非ご覧あれ!

日本車で最初にカウルを装備したバイクは?

国内ではカウリングが認可されなかった

1981年 スズキ GSX1100S KATANA & 1982年 スズキ GSX750S

革新的なデザインで人気を博したスズキのカタナ。国内モデルのGSX750Sは「耕運機ハンドル」が大不評だったが、当時はカウリングが認可されていなかったため、ヘッドライト上のスクリーンが非装備で、カウル下の小さなスポイラーも装備されなかった。そもそも特徴的なフロントカウルも、名目上は「ヘッドライトケース」と呼んでいた。

空力的な造形や、後付け純正カウル(?)も登場

1979年 ホンダ CB750F

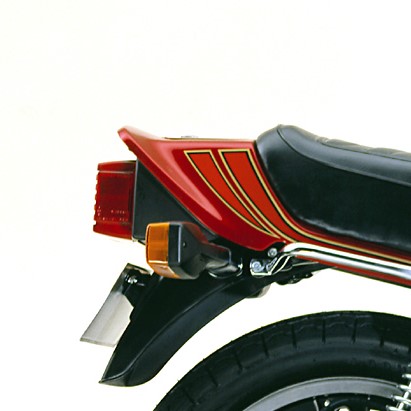

世界耐久のワークスマシンのRCBと同時開発したDOHC4バルブエンジンを搭載するCB900Fの国内版がCB750F。タンクからサイドカバー、テールカウルまで一体的に繋がる「インテグレーテッド・ストリームライン」と呼ばれるデザインは、その後のバイクに影響を与えた。メーター文字盤やチョークレバーなど、航空機のデザインを随所に取り入れていた。写真は1981年のFB型

1981年 ホンダ CB750F ボルドール

1981年の第4回鈴鹿8時間耐久レースでホンダフランスのRS1000が優勝したことを記念したモデル。カウルを装備しないモデルが通常版のボルドール(CB750FBB)で、当時はまだカウルが認可されていなかったため、カウリング付きのモデル(CB750F2BB)は販売店が装着作業を行って納車していた。

シートカウルは後端がフィン形状に跳ね上がる。このカタチを模したような、他車種用の羽根付きテールカウルが、アフターパーツで数多く販売された。81年のFB型ではフロントフェンダーにもフィンが設けられた。

埋め込みウインカーでエアロダイナミクスを演出

1982年 ホンダ VT250F

レーサー並みに1万1000rpm以上も回るV型2気筒エンジンを搭載。デザイン的にもエアロダイナミクスを意識し、ビキニカウルにフロントウインカーを埋め込んだ。ちなみに、まだカウルが認可されていなかったので、ビキニカウルではなく「メーターバイザー」と呼んでいた。

スーパーカーでお馴染みのリトラクタブルヘッドライト

エアロフェンダーが広まり、カバー面積も徐々に拡大

本格レプリカ登場! 現在のスーパースポーツに繋がる

1983年 スズキ RG250ガンマ

国内でカウリングが認可され、レーシングマシンをイメージさせるフレームマウントのカウリングがついに登場。アンダーカウルやシングルシートカウルも用意され、翌84年にはHB(ハーベー)カラーも登場。このRG250ガンマから本格的なレプリカブームが始まった。

細部まで徹底的に空力を意識

1984年 ホンダ NS250R

GPマシンNS500の技術を多数投入したレプリカ。フロントフォークをすっぽり覆うスポイラーや、跳ね上げるとアンダーカウルと一体化するカバー付きのサイドスタンドを装備。なんとシートロック/ヘルメットホルダーまでカバーを付けてシートカウルと一体化。ステーの無い貼り付け型のウインカー(通称NSウインカー)も流行した。写真は1986年発売のロスマンズ・カラーを纏った限定仕様車。

その名もエアロ!

1986年 ホンダ CBR400R

先代のCBR400Fからフルモデルチェンジ。耐久レースやF-3レーサーといったレーシングマシンのイメージから脱却し、フレームやエンジンをフェアリングで包み込み、まさに近未来フォルムを纏う。サイドカウルにペットネームの「AERO(エアロ)」の文字が描かれている。翌87年には同様にフルカバードデザインのCBR750スーパーエアロを発売。

スーパーカー風?

スズキは1993年に高速クルージング向けのRFシリーズを発売(RF400R、RF600R、RF900R。写真は94年発売のRF900R国内仕様)。デザインの特徴は、なんといってもカウルのアウトレットに設けたルーバーだろう。一見して、当時人気のスーパーカー(フェラーリのテスタロッサなど)を彷彿させるデザインだが、コレも空力の一種……なのだろうか?

まさにキング・オブ・空力!

1999年 スズキ GSX1300R HAYABUSA

最高出力&最高速度を争うカワサキZZR1100やホンダCBR1100XXに対抗し、スズキが放ったアルティメットスポーツ。涙滴型のフォルムは鎧兜(よろいかぶと)をモチーフとし、高い空力特性とライダーへの防風効果を徹底的に追求した形だ。

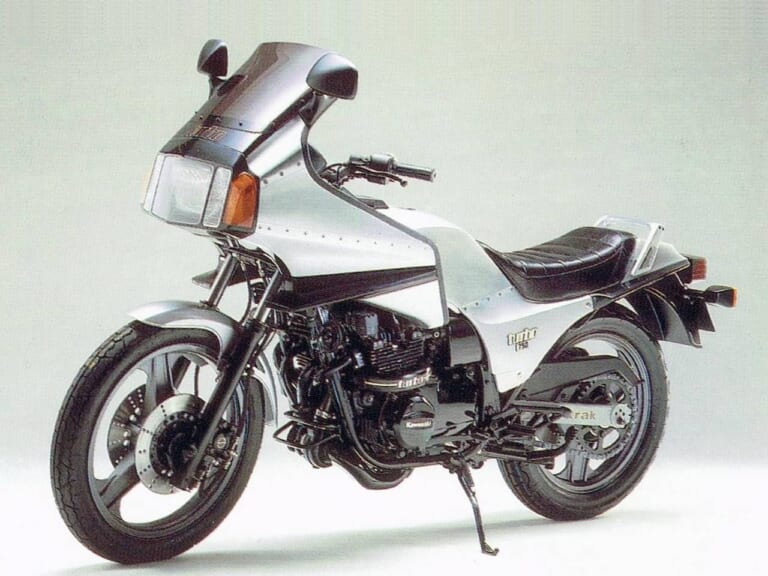

空力といえばカワサキ

川崎重工業はブルーインパルスでお馴染みのT-4練習機やC-2輸送機など航空機の生産や、風洞試験設備等も製作している。それだけに同社のバイクも古くから空力に力を入れたモデルが多い。

2000年 カワサキ ZX-12R

ライバルのスズキGSX1300Rハヤブサに対抗するべく開発したメガスポーツ。大柄だが鋭角的なカウルが特徴的。サイドカウルには小さな整流翼を装備。フロントフォークのボトムレッグ部にも整流のための小さなフィンが備わっている。

2015年 カワサキ Ninja H2

スーパーチャージドエンジンを搭載する、新世代のフラッグシップ。フルカウルではなくレーシングマシン的な形状でも無いが、同時期のスーパースポーツNinja ZX-10Rより空気抵抗、走行抵抗共に低い。バックミラーのステー部分も翼断面形状で後端にガーニーフラップ(L字断面の整流板)を設けてダウンフォースを高めている。

空力デバイスは絶賛進化中!

冒頭でも触れたように、現在はMotoGPマシンを筆頭にバイクの空力化が目覚ましい。そしてレースで得たノウハウが、市販スーパースポーツにフィードバックされるだけでなく、カウリングを持たないネイキッドにまで投入されるようになってきた。

しかし、ツアラー系のフェアリングの防風効果を除けば、スポーツ系の空力デバイスは相応に高速域でないと効果を発揮しないし、体感もできないだろう。普通の街乗りやツーリングでは、多くのライダーに「関係ない装備」かもしれない。

とはいえ空力デバイスは、そのルックスも含めてスポーツバイクの夢を大いに膨らませるのも事実。そしてまだまだ進化中だけに、これからどんな形状や機構が登場するのか楽しみでならない。

2023年 BMW M1000RR Mコンペティション

ボックス型の大型ウイングレットは直線時だけでなく、旋回中は前輪のグリップを向上させる。前輪の下部に装備するMエアロホイールカバーは、250km/hで空気抵抗を低減する効果があるという。

2022年 ホンダ CBR1000RR-R

ライダーがレーシングポジションを取った際に、極めて低いCd値を達成。3枚配置のウイングレットは、前面投影面積を抑えつつ効果的にダウンフォースを発生させ、コーナー進入時のヨー、ロール特性を両立。

ネイキッドも空力デバイスはハズせない!

2023年 ドゥカティ ストリートファイターV4S

208psを誇るスーパーネイキッドは、バイプレン(複葉)タイプのウイングレットを装備。270km/h走行時に(ネイキッドでこのスピードが出ること自体が驚異だが)28kgのダウンフォースを発生。加速中のウィリーを最小限に抑え、ブレーキング時の安定性にも貢献。電子制御の介入を最低限にする効果もある。

2023年 BMW M1000R

BMWのネイキッドで初めてMの名前を冠したモデル。大型ウイングレットを装備し、その効果は、たとえば220km/h走行時はフロントホイールの荷重が11kg増加するという。またコーナー立ち上がりでウィリーを抑止する効果もあり、それにより制御の介入を最小限に抑え、最大限の加速を披露する。

※本記事は“ミリオーレ”が提供したものであり、文責は提供元に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

あなたにおすすめの関連記事

ウイングからエアロパーツへ。前輪の接地感向上からウィリー抑止のアイテムへ 2022年、MotoGP第6戦スペインGPはヘレスで開催。ストレートは比較的短めだが、後半セクションは中高速コーナーが続き、エ[…]

最後のV4エンジン搭載車が生産終了 さる4月28日、ホンダが「法規対応に伴う、Honda二輪車の一部機種の生産終了について」というリリースを出した。厳しさを増す排出ガス規制に対し、一部機種を生産終了す[…]

1980年代初頭まで、カウリングが無いのが普通だった 市販量産車初の4気筒エンジンを搭載したホンダのCB750Fourや、もはやレジェンドとして君臨するカワサキZ1などの威風堂々としたスタイル。そして[…]

国内最大排気量、だからエライに決まってる!? 1969年、ホンダCB750FOURの登場は、世界はもちろん日本でもとてつもない衝撃だった。それだけに開発中は、国内外のライバル社に察知されないよう、CB[…]

エアロダイナミクス競争が加熱するMotoGP 今も昔もMotoGPマシンの大きなテーマは「あり余るパワーをいかに路面に伝えるか」である。そのために電子制御が進化し、今その技術はスポーツバイクでない市販[…]

最新の記事

- 「えっ、50年前のヤマハのバイクが?」「これ本物なのか」防弾仕様(設定)の当時ものが1966年からタイムスリップ!

- 【カワサキ(KAWASAKI)W800】購入前に読みたい記事3選: 2026年最新モデル概要/歴代モデル変遷/試乗インプレまとめ

- 【2025-2026冬】ワークマンのバイク用最強ボトムス5選!走行中の冷え・風を防いで高機能な「決定版」

- 「スマホが進化」「便利すぎて涙でる」独自機構と拡張性が凄くてカッコいい。特許取得の「ツイストロック」は文句の付け所がない。

- ニトリ(NITORI)から1490円の「一般医療機器」リカバリーウェア「Nミラク」が登場! ツーリング疲れを格安で癒やすウェア&寝具

- 1

- 2