キャリアの長いライダーなら、燃料コックは「あって当然」の装備だった。ところが近年のバイクにはついていない。もちろん必要ないから装備していないのだけど……。とはいえ人気の旧車やキャブレター仕様のバイクに乗るなら、燃料コックの操作は必須なので、知っておいて損はない……かも。

●文:伊藤康司 ●写真:富樫秀明、真弓悟史、ヤマハ

FI(フューエルインジェクション)の登場で燃料コックが消滅

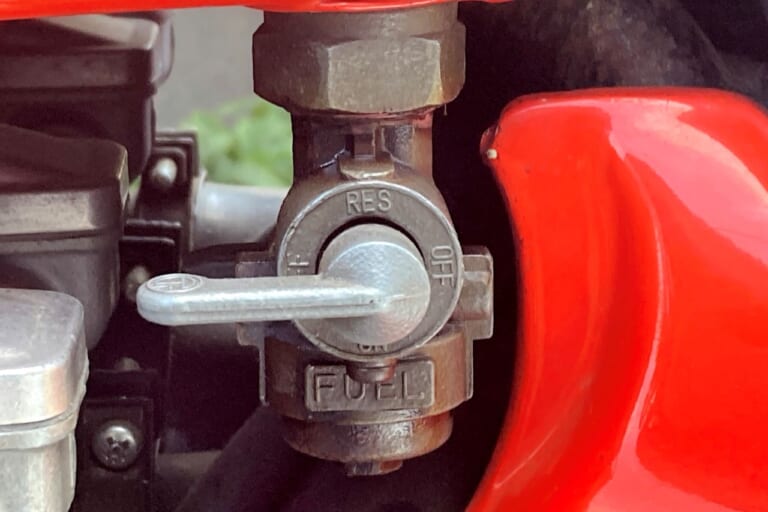

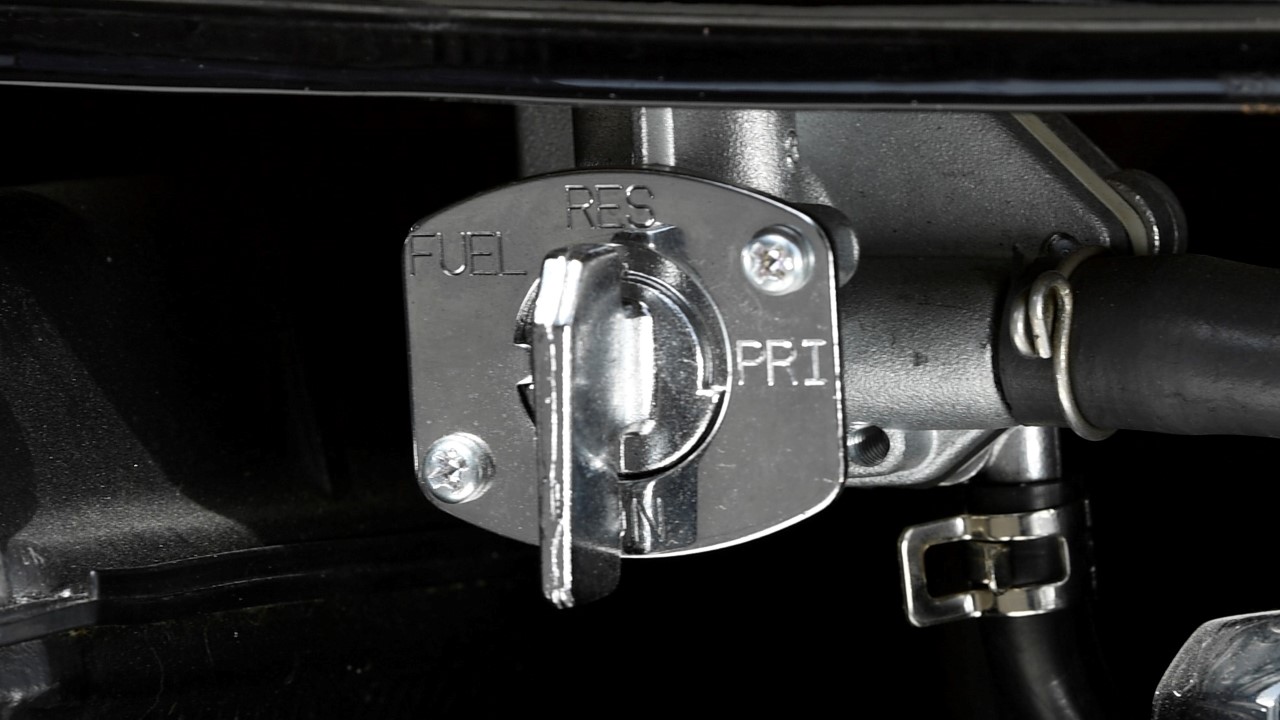

キャブレター車は燃料コックを装備する。燃料タンク左側の後方下面に配置される場合が多い。

旧車はもちろん、2000年代初頭頃まではキャブレター仕様のバイクが多かった(とくに国産車)。そしてキャブレター車は、もれなく「燃料コック」を装備していた。ガソリンは車体の上部にある燃料タンクから、重力でキャブレターに流れていく仕組みのため、駐車中などエンジンがかかっていない時にガソリンが流れて行かないようにする仕切弁の役目を持っていた。

そして時代が進んでFI(フューエルインジェクション/電子式燃料噴射装置)が登場。FIは燃料ポンプでガソリンに圧力をかけてインジェクター(燃料噴射弁)に送る仕組みだが、燃料ポンプもインジェクターの開閉も電気で駆動しているので、メインキーをOFFにすればガソリンが勝手に流れることは無い。そのため燃料コックが必要無くなったのだ。

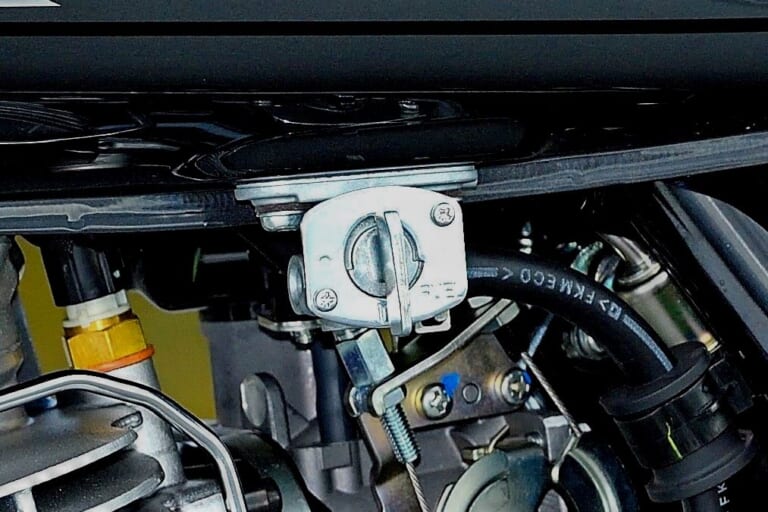

キャブレターからFIに変わる過渡期には、同じ車名(シリーズ)のバイクでも、FIになったタイミングで燃料コックが無くなっている。たとえばヤマハのセロー250の2007年モデル(キャブレター仕様で燃料コックあり)と、2008年モデル(FI仕様で燃料コック無し)などだ。ちなみにFI仕様で燃料コックを装備するのは、ヤマハのSR400くらいだ。

FIなのに燃料コックを装備する変わり種

ヤマハ SR400

惜しまれながらも生産終了となったSR400は1978年に登場。そして2009年12月のモデルチェンジでFI化したが、なぜか燃料コックを装備している。しかもコックの切り替えの表示はONと●(OFFの意味)になっており、取り扱い説明書には●(OFF)は「エンジンの点検などでフューエルパイプを外すときや、長期保管する時のレバー位置です。通常はONのままにしておいてください。」と記載される。……ちょっと不思議だが、カスタムが盛んなSRならではの装備かもしれない。

ON、OFF、PRI、RES。燃料コックにも種類がある

もはや燃料コックを操作したことのあるユーザーは、年配のライダーか旧車好きだけかもしれない……。

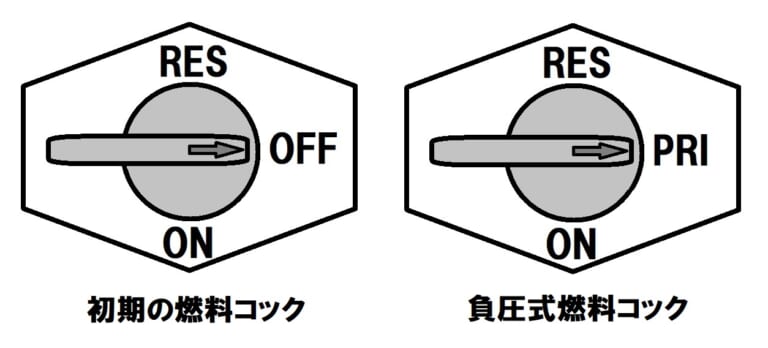

かなり昔の小排気量車などでは燃料コックの切り替えがONとOFFのみの場合もあるが、一般的にはこの2種類が主流(レバーの向きや3つの切り替え位置は各種存在する)。端的に言えばイラスト左側が初期のタイプで、右側が1970年代後半頃に登場した「負圧式燃料コック」だ。

左側の初期のタイプはONでガソリンが流れ、OFFで止まり、RES(リザーブ)は予備なので、見たままでわかりやすい。意味不明なのは負圧式燃料コックのPRIだが……、その前にOFFが無くて大丈夫なのか? キャブレター車はそもそもガソリンを止めるために燃料コックが必要だったハズ。

じつは負圧式燃料コックは、エンジンがかかっている時に空気(正しくはガソリンと混ざった混合気)を吸い込むときに発生する「負圧」によって弁を開けてガソリンが流れるようになっている。簡単に言えばエンジンがかかっていればガソリンが流れ、エンジンが止まるとガソリンの流れが止まる仕組みだ。そのため燃料コックのレバーがONまたはRESの位置のままでも、エンジンを止めれば自動的にOFFになる便利機構なのだ。

それではPRIはナニかというとPRIMARY(プライマリー)の略で、「最初の」といった意味(?)。じつはレバーをPRIの位置にすると、エンジンがかかっていない状態(負圧に関係なく)でもガソリンが流れる。どういうシーンで使うかというと「ガス欠した後」だ。

負圧式燃料コックの場合、完全にガス欠した状態で止まると、ガソリンを給油してレバーをONの位置にしても、キャブレターの中が空になっているのでエンジンがかからない場合がある(かからないから負圧が発生せず、ガソリンが流れない)。そんな時はPRIにすればガソリンが流れてキャブレターを満たすのでエンジンがかけられる、というワケだ。ただしエンジンがかかったら、ONに切り替えるのを忘れないことが重要だ。

旧車は燃料コックを必ずOFFにする

負圧式以前のOFFがある燃料コックを装備するバイクは、駐車中などエンジンがかかっていない時は燃料コックを忘れずにOFFにする。これはキャブレターのフロートバルブ(キャブレター内のガソリンの量を一定に保つ弁)がゴミや不調で閉じ切っていないと、ガソリンがどんどんエンジン内部に流れ込んでしまうからだ。そうなるとエンジンがかからないばかりか、溜まったガソリンを抜いてオイル交換もしなければならない。なので「エンジンを止めたら燃料コックOFF」は、旧車では必須の操作なのだ。

リザーブは「予備タンク」ではない!?

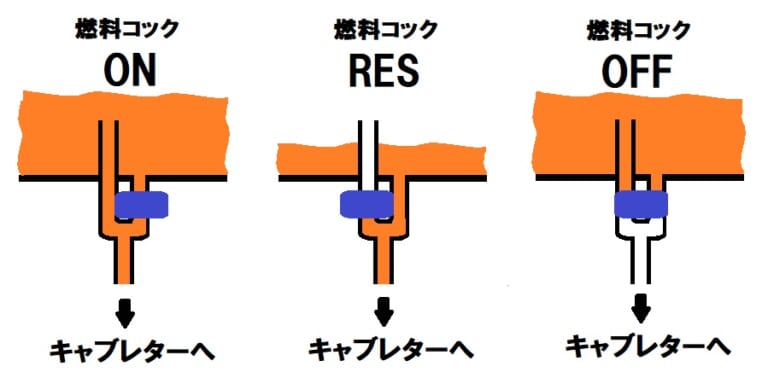

燃料コックの概念図

FI車はガソリンの残量が少なくなると燃料警告灯が点灯する。燃料コックのRESは、同じ意味合いのものだ。

燃料コックのRES(リザーブ)は、なんとなく「予備タンク」に切り替えるイメージがあるが、実際は一般的にはバイクに予備タンクは存在しない。

上の概念図のように(青い四角がコックの切換え弁)、燃料コックのONはタンクの底から立ちあがった管からガソリンが流れるようになっている。そして管の吸い口よりガソリンの残量が少なくなるとガス欠症状になる。そこで燃料コックをRESに切り替えると、タンクの底からガソリンが流れて、ガソリンが無くなるまで使う仕組みだ。

というワケで燃料コックのRESは、いうなれば現代のFI車の燃料警告灯と同じ意味合い。なので警告灯が点灯した時のガソリン残量(=走行可能距離)と同様に、RESに切り替えた時のガソリン残量を知っておく必要がある(取扱説明書に記載あり)。

そして最大の注意点は、RESの状態で給油したら、必ず燃料コックをONに戻すこと。これを忘れて走っていると、何の前触れもなくガソリンを最後まで使い切って「本当のガス欠」に陥ってしまうからだ。OFFが無い負圧式燃料コックのバイクは忘れがちなので、特に注意が必要だ。

※本記事は“ミリオーレ”が提供したものであり、文責は提供元に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

あなたにおすすめの関連記事

新しいタイヤはナニがいい? 新車時に装着されているタイヤは、バイクメーカーとタイヤメーカーが共同で開発したり、バイクのキャラクターや性能に合ったタイヤを選定している。だからタイヤ交換の際に「間違いのな[…]

車体の傾きに合わせて前輪が切れる「セルフステア」をおさらい ライテクをマナボウ第1回目「♯01 バイクはなぜ難しいのか?」でも解説しているが、バイクは走りながら車体を傾けると、自然にハンドルが切れて曲[…]

エンジンがかからなくなった「状況」は? たとえば冬場などに何カ月も動かしていなくて、いざ乗ろうとしたらエンジンがかからないような場合は、バッテリー上がりや、故障や劣化など様々な原因が考えられ、何かしら[…]

リヤブレーキを使った方が、絶対におトク! 近年の強力なフロントブレーキは、むしろ効きすぎて困るくらい良く効くので、リヤブレーキの必要性を感じない。また近年のバイクはABSが装着されているため後輪がロッ[…]

暖機をするのは何のため? 金属は熱膨張するため、ピストンとシリンダーの隙間(クリアランス)は、エンジンが十分に温まった状態で最適になるように設計されている。逆に言えば、エンジンが冷えている時はクリアラ[…]

最新の記事

- 補助金なしで22万円! ホンダが『充電インフラなし』でも使える新型EV原付「ICON e:」を発表

- 旅するだけで幸運になれる…かも?! 君は「吉方位旅行」を知っているか【2月の吉方位付き】

- デグナー新作|プロテクターに2XL、レディースブーツに25cmが登場!待望の新サイズ追加

- 直4からV4ってそんなに難しいの? というギモンに答えます!【ノブ青木の上毛グランプリ新聞 Vol.38】

- 【国内最速試乗】ヤマハJOG ONE:同社初の“新基準原付”、すでに5000台も受注された人気の秘密とは!?

- 1

- 2