自宅で塗装をしたい! だけど、ペンキミストが飛び散るのが心配でチャレンジできない…そんな皆様にお役に立てるかもしれないアイテムをふたつシェアいたします。本来の用途とは違いますが塗装で大活躍するのです。あくまで自己流ですが、とても便利な方法ですよ~!

●文/写真:DIY道楽テツ(ヤングマシン編集部)

自家塗装には難関が待ち受ける

今回は、自己流でありますが自家塗装のお話です

バイクのメンテナンスやカスタムしていると、近隣に迷惑を及ぼす可能性のある作業がいくつかあります。エンジン始動による騒音もその一つですが、一番の難関となるのが「塗装」ではないでしょうか?

塗装…古くなった部品が塗装によってみるみる美しく姿を変えていく様は何とも快感で、魅力的な作業なのですが、いかんせんその作業の特性上、スプレー塗装から発生する塗料の粒子が周囲に飛んで家の壁やガラスに付着したり、車に飛んでしまったり、はたまた近隣への迷惑にもなりかねません。

そこで、筆者の自己流ではありますが、少しでもそうした塗装のリスクを軽減できるアイテムを2つほど紹介させていただきたいと思います。

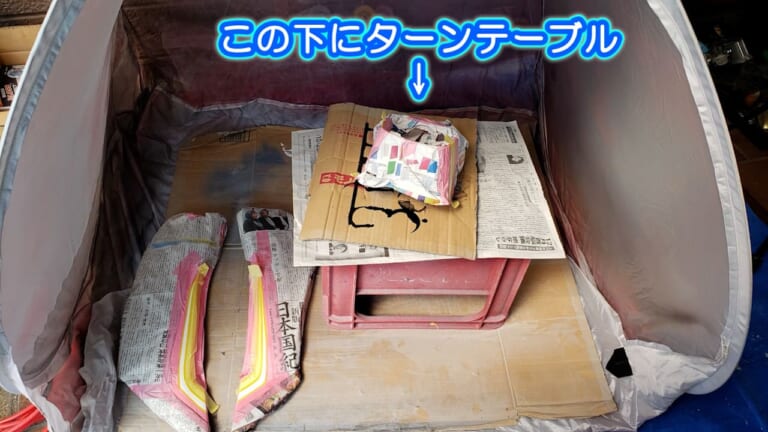

便利アイテムその1「ポップアップテント」

普通のポップアップテントです。夏のビーチなどで使う一般的な安物を使っています。

円盤状に収納されていますが、ぽいっと投げると

ぼんっと広がって

一人用のテントになります(すでに塗装で汚れちゃってますが笑)。

便利アイテムその2「ターンテーブル」

DJが使うアレじゃなくて、ケーキを作る時に使ったり、ほかにもパソコンを置いたり色々な用途があるようですが、使っているのは樹脂製で1000円くらいのシロモノ。

※マンホールの蓋ではありません

これが塗装の時に大活躍なのですよ!

※デカいオ●オクッキーでもありません。

「ターンテーブル」を使うと複雑な形状でもくるくる塗れる

このターンテーブル、一度使ったら病みつきになります。

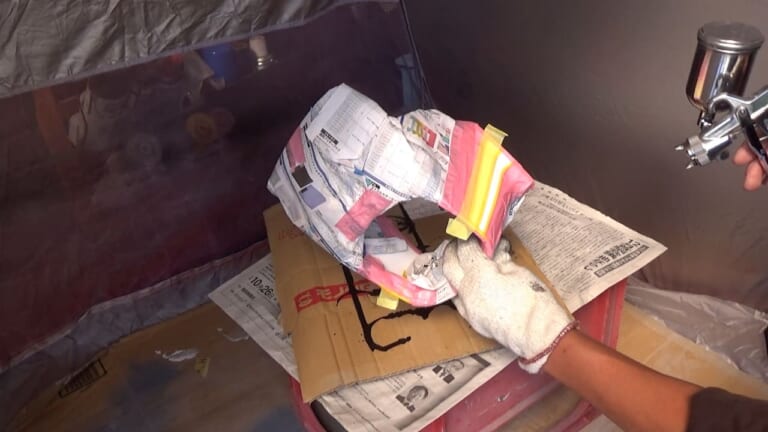

まず、ターンテーブルに段ボールを載せて、その上に塗りたいものを載せます。

そして、くるくる回して向きを変えながら塗装するだけ。

特にオートバイの部品は形状が複雑で、一方向からの塗装ではどうしても塗りムラが出てしまうもの。いちいち台を動かしてたら見落とすこともあるし、その振動で対象物を落としてしまうこともあるし、何よりも、反対側からスプレーした時に予想だにしない方に飛んでしまって、気がついたら家の壁を塗っていた(!)なんてこともあるのです(←経験者!)。

塗装が難しいガソリンタンクも、

回しながら塗っていくと、

あっという間に全体をまんべんなく塗ることができます。

「ターンテーブル」「ポップアップテント」のタッグは無敵!!

実は、ポップアップテントだけだと塗装にはあまり向きません。なにせ狭いので、塗りたいものの向きを変えるのに一苦労するのですが、ここにターンテーブルが加わるといきなり無敵状態になります。

手に持って塗ったときは、塗料粒子(ペンキミスト)の飛散を防ぐことができるし、

重いものでも、ターンテーブルでくるくる回せば、一方向からの塗装で全体を塗ることができるので、ポップアップテントの保護によって塗料粒子(ペンキミスト)の飛散をかなりのレベルで防ぐことができます。

また、ポップアップテントは三方向が壁になっているので、風がある時でも、塗料が飛んで行ってしまうのをかなり防ぐことができます。そしてその逆に、風で飛んできたホコリが付着するリスクも軽減することができるのです。いや~、こりゃ便利だっ!

自家塗装は工夫次第で手間を減らしてクオリティを向上できる

如何でしたでしょうか?

今回ご紹介したのは、ぶっちゃけ塗装ブースがあれば全く役に立たないことばかりです…ですが、大した設備もない一般家庭での自家塗装では少しはお役に立てるかもしれません。

筆者自身、学生の頃に初めて塗装をして以来、いろいろ試行錯誤してきましたが、今現在の「ポップアップテント+ターンテーブル」のやり方でかなり便利に、そしてクオリティアップを実感しています。

もしよかったら試してみてくださいね。皆様が自家塗装を楽しめることを祈っております。この記事が皆様の参考になれば幸いです。今回も最後まで読んでいただきありがとうございました~!

動画解説はこちら

世界一周したハスラーの色に塗りたい! 外装部品ペイント≪ハッスル★レストア ハスラー50|7日間レストアバトル⑧ ≫

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事(メンテナンス&レストア)

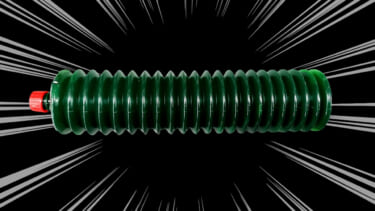

軽視されがちな重要パーツ「ガソリンホース」はキジマ製品が安心 バイクにとって極めて重要にもかかわらず、軽視されることが多いのがガソリンホースやフィルターだ。経年劣化でカチカチのホースに触れても「今度で[…]

怪しさ100%夢も100%! ヤフオクで1円で売ってた溶接機 正直に言います。この溶接機、最初から怪しすぎます。スペックはほぼ不明。説明は最低限。ツッコミどころは満載です。・・・ですが、だからこそです[…]

グリスよ、なぜ増えていく? バイク整備をやっていると、なぜか増えていくものがあります。そう、グリスです。ベアリング用、ステム用、耐水、耐熱、プラ対応、ブレーキ用、極圧グリス、ガンガン使える安いやつ・・[…]

徹底した“わかりやすさ” バイクって、どうなっているのか? その仕組みを理解したい人にとって、長年定番として支持され続けている一冊が『図解入門 よくわかる最新バイクの基本と仕組み』だ。 バイクの骨格と[…]

論より証拠! 試して実感その効果!! カーワックスやボディシャンプーなどを手掛けている老舗カー用品ブランドとして知られる『シュアラスター』。シュアラスター展開するLOOPシリーズはエンジン内部のコンデ[…]

最新の関連記事(ビギナー/初心者)

きっかけは編集部内でのたわいのない会話から 「ところで、バイクってパーキングメーターに停めていいの?」 「バイクが停まっているところは見たことがないなぁ。ってことはダメなんじゃない?」 私用はもちろん[…]

徹底した“わかりやすさ” バイクって、どうなっているのか? その仕組みを理解したい人にとって、長年定番として支持され続けている一冊が『図解入門 よくわかる最新バイクの基本と仕組み』だ。 バイクの骨格と[…]

改めて知っておきたい”路上駐車”の条件 休暇を利用して、以前から行きたかったショップや飲食店を訪ねることも多くなる年末・年始。ドライブを兼ねたショッピングや食べ歩きで日ごろ行くことのない街に出かけると[…]

「すり抜け」とは法律には出てこない通称。違反の可能性を多くはらむグレーな行為 通勤・通学、ツーリングの際、バイクですり抜けをする人、全くしない人、時々する人など、様々だと思います。しかし、すり抜けはし[…]

「一時停止違反」に、なる!/ならない!の境界線は? 警察庁は、毎年の交通違反の取り締まり状況を公開しています。 最新となる「令和3年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等につい[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

2026年度「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」の概要 商船三井さんふらわあが発表した2026年の「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」は、大阪と大分県・別府を結ぶ航路にて実施される特別運航だ。 通常、同社[…]

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

X350の実力を証明した瞬間! こんなに嬉しいことはない。表彰台の真ん中に立つのは「ウィズハーレーレーシング」のエース宮中洋樹さん(RSYライダーズサロン横浜所属)だ。 ボクたち「ウィズハーレーレーシ[…]

最新の投稿記事(全体)

つながらなければ意味がない!「MIDLAND Re-BORN(リ・ボーン)」を実施! 創業65周年という節目を迎え、MIDLAND(ミッドランド)が掲げたスローガンは「MIDLAND Re-BORN([…]

リカバリーウェア市場においてNo.1を宣言! 2月8~9日の日程で開催されたワークマンの2026春夏新製品発表会。現在、同社はリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」の売れ行きが絶好調であ[…]

HBG-065 カフェメッシュグローブ:人気モデルを現代の技術で再設計 デイトナのオリジナルブランド「ヘンリービギンズ」で高い支持を得ていた「DH-609」を現在の技術で再設計したメッシュグローブ。 […]

移動手段の枠を超えた“相棒”、“遊び心”、“洗練されたスタイル”を提案 ヤマハの大阪・東京・名古屋モーターサイクルショー出展概要が明らかになった。「第42回 大阪モーターサイクルショー2026」「第5[…]

最大の衝撃! 製品登録で「保証期間が最長1年追加」の大盤振る舞い 今回の目玉は何と言ってもこれだ。購入したB+COMをサイトに登録するだけで、通常1年の製品保証が最長でさらに1年追加される。 精密機器[…]

- 1

- 2