今年の8耐こと「”コカ·コーラ” 鈴鹿8時間耐久ロードレース 第46回大会」は、2025年8月1日(金)~3日(日)開催。2025 FIM世界耐久選手権に組み込まれ、EWCトップチームだけでなくMotoGPライダーやWSBKライダーの参戦でグッと盛り上がりそうな気配だ。そんなハチタイが迫る中、改めて往年の耐久レーサーを振り返ってみたい。

●文:ヤングマシン編集部(中村友彦)

現代の耐久レーサーはヘッドライト付きのスーパーバイクだが……

近年の耐久レーサーは、パッと見ではスプリント用のスーパーバイクレーサーと同様である。もちろん細部に目を凝らせば、耐久ならではの機構が随処に盛り込まれているのだが、門外漢にとっては、耐久仕様とスプリント仕様の違いは判別しにくいだろう。

’80年代中盤以前を振り返ると、耐久レーサーはスプリントレーサーとは異なる独特の雰囲気を備えていた。その背景には、当時のレギュレーションが基本的に何でもアリのプロトタイプ/TT-F1だったという事情があったのだが、まだ確固たるノウハウが確立されていなかったからだろうか、かつての耐久レーサーは油臭くて無骨で、誤解を恐れずに言うなら、男らしさやメカメカしさが存分に感じられる佇まいなのだ。

言ってみれば’70~’80年代前半の耐久レーサーは、スマートや洗練という言葉とは無縁の存在だったのである。その事実をどう考えるかは人それぞれだが、各社各様の手法で生まれた往年の耐久レーサーは、多くのライダーにとって憧れの対象だったのだ。

ホンダRCB1000[’76-’79]:欧州耐久選手権で3連覇を達成した”無敵艦隊

●写真:ホンダ YMアーカイブス ※写真は’76年式

’67年に世界GP第1期参戦を終えて以来、約10年ぶりに本格的なロードレース活動を再開するにあたって、ホンダは欧州耐久選手権を選択。「RCB」と命名されたファクトリーレーサーはCB750フォアをベースとしていたものの、DOHC4バルブヘッド+カムギアトレインを採用したエンジン/負圧式キャブレター/小型軽量化を重視して製作されたダブルクレードルフレームなどに量産車の面影はなかった。’76年に8戦7勝でシリーズチャンピオンを獲得したRCBは、’77年には9戦9勝、’78年には9戦8勝を挙げ、圧倒的な強さで3連覇を達成。TT-F1規定が導入された’79年、世界選手権格式となった’80年には、CB900F系エンジンを搭載するRCBの後継機・RS1000が王座を獲得している。

耐久選手権の主役は昔も今もフランス人ライダー。黎明期のHERT=ホンダエンデュランスレーシングチームのエースを務めたのは、ジャン・クロード・シュマラン(左。車両は’76年式)とクリスチャン・レオン(右。同’77年式)。

ヨシムラスズキGS1000R(XR69)[’80]:スズキ本社製フレームと”神の手”が融合

●写真:ヨシムラジャパン YMアーカイブス ※レースではエアファンネル仕様で走行

’78年に開催された第1回鈴鹿8耐に、スーパーバイク仕様のスズキGS1000を持ち込んだヨシムラは、本命視されていたホンダRCBを破って劇的な優勝を飾った。もっとも車体を中心とした大改革を行った翌年は、マシントラブルでリタイヤを喫したのだが、’80年には本社製TT-F1用クロモリフレーム+足まわりを得たGS1000R(XR69)が、ヨシムラとスズキにとって2度目の鈴鹿8耐制覇を実現。チューニングの神様と呼ばれたPOP吉村が手がけた空冷並列4気筒エンジンの最高出力は、ノーマル+約50psの135ps前後に到達していた。なお抜群の速さと信頼性を獲得したGS1000Rは、欧州で開催されるTT-F1世界選手権にも参戦し、’80/’81年に連覇を達成している

’80年の鈴鹿8耐でGS1000Rを優勝に導いたのは、USヨシムラのエースとして活躍したウエス・クーリーと、モリワキの森脇護に見出され、世界GP500やTT-F1でも活躍したグレーム・クロスビー(写真)。

カワサキKR1000[1979~1983]:世界の頂点に立った日仏合作レーサー

●写真:カワサキ YMアーカイブス ※写真は’82年式

ヨーロッパで根強い人気を維持している耐久レースに、カワサキ本社が注目し始めたのは’70年代末。その第1段階として、’79年の鈴鹿8耐にZ系エンジンを搭載するファクトリーレーサーを投入。同社は翌’80年から、耐久レーサーとして数多くのパーツを専用設計したKR1000をフランスのパフォーマンス社に供給。初年度はホンダに敗れたものの、エンジンをZ1→Z1000J系とした’81年はシリーズランキング上位3位を独占し、82年も連覇を達成した。フロントサスペンションは一貫してリンク式アンチダイブ付きで、外装類はフランスで製作。PEM社製をベースにカワサキが開発したスチール製ダブルクレードルフレームは、最終モデルの’83年型でアルミ製となった。

パフォーマンス社は、ジョルジュ・ゴディエ/アラン・ジュヌー(Z系レーサーで’74/’75年にFIMカップ耐久を制覇)のマネージメントを担当したセルジュ・ロセが’79年に創設したレーシングチーム。写真は’82年の8耐を走るジャック・コルヌー。

モリワキモンスター[’79-’83]:異次元のタイムを記録したアルミフレームZ

●写真:モリワキエンジニアリング YMアーカイブス ※写真は’81年式

スズキとの提携を強めたヨシムラから引き継ぐ形で、’70年代中盤からカワサキZ系エンジンのチューニングを開始したモリワキは、’78年になるとオリジナルフレームの開発にも着手。「モンスター」と命名された独自のマシンは世界各国のレースで活躍し、フレームキット/コンプリート車の販売も行われた。さらに’80年代初頭には、当時はまだ車両メーカーもノウハウを掴んでいなかったアルミフレーム採用の第2世代モンスターが登場。乾燥重量163kgという驚異の数値を実現した’81年型は、鈴鹿8耐の予選でワイン・ガードナーが駆り、前年の予選最速タイムを3秒近くも更新する2分14秒76をマーク。モリワキの先進性を世界に知らしめることとなった。

後にホンダのエースとして活躍、世界GPチャンピオンとなったガードナーを始め、グレーム・クロスビー/エディ・ローソン/八代俊二/樋渡治など、モリワキモンスターを駆った名レーサーは数多い。写真は’82年の8耐でジョン・ペイスとタッグを組んだ和田将宏。

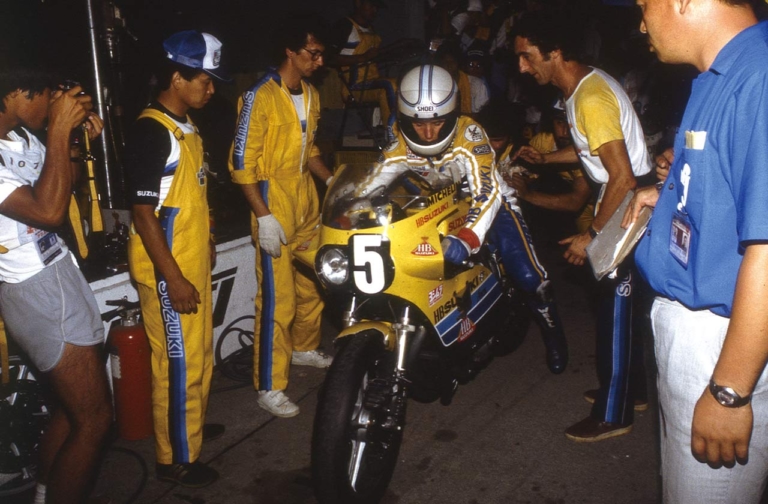

スズキGS1000R(XR41)[’83]:名車の規範となった、スズキ初の世界耐久王者

●写真:長谷川徹

世界耐久選手権で王座を獲得するため、スズキは’80年にフランスに本拠地を置くSERT=スズキエンデュランスレーシングチームを設立。当初の同社は既存のXR69を独自にモディファイして戦っていたが、’83年にはスズキ本社が製作したアルミ製ダブルクレードルフレームに、ヨシムラチューンの2バルブGS1000エンジン(耐久性を重視して4バルブのGSXは選択しなかった)を搭載するXR41を投入。エルブ・モアノー/リカルド・ユービンが駆る新生GS1000Rは、シルバーストーン6時間/ハラマ6時間/鈴鹿8耐の3戦で優勝を飾り、スズキに初の耐久ワールドタイトルをもたらした。なお’85年に発売されたGSX-R750は、このXR41を規範に開発されたモデルだ。

6を駆るモアノーは、’80年にホンダRS1000で初の世界耐久王者となり、’81年からSERTに参加。’88/’89年にはGSX-R750を駆ってシリーズチャンピオンを獲得している。

ヤマハFZR750(OW74)[1985]:ヤマハ4スト並列4気筒レーサーの原点

●写真:長谷川徹

2ストが主役のレースでは数々の偉業を成し遂げて来たものの、4ストがメインとなるプロダクションレースではライバルに遅れを取っていたヤマハ。そんな同社が4ストレーサーの頂点を目指して開発した初のファクトリーマシンが、’85年の全日本TT-F1でテストを行い、同年の鈴鹿8耐に投入したFZR750(OW74)だ。日本人にとっては夢のコンビとなるケニー・ロバーツ/平忠彦を起用した同年の鈴鹿8耐では、ポールポジションを獲得するもスタートの失敗でほぼ最後尾に落ち、怒涛の追い上げで再びトップに立つも残り32分でリタイヤ…と、8耐史上最高とも言えるドラマを演出した。翌年もヤマハは苦杯をなめたものの、’87年にYZF750で初の8耐制覇を達成した。

’78〜’80年に世界GP500を3連覇したロバーツは、’83年で第一線を退いていたが、’85年の8耐では初の鈴鹿/初の4スト4気筒にも関わらず、現役GPライダーのワイン・ガードナーを押さえてポールポジションを獲得。健在ぶりを強力にアピールした。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事(レース | 名車/旧車/絶版車)

DR650は安くて壊れづらくて、ラリーにうってつけ! 1994年のパリ・ダカール・ラリーは前述の通り、古式ゆかしくパリをスタートして、ダカール砂漠を横断、そしてパリのゴールを目指すルートでした。これは[…]

売上げ増大のためにあえて小型マシンを発売 ハーレーダビッドソンは1969年に経営難から株式を公開し、AMFという機械メーカーの傘下に入ったことがあります。ハーレー/AMF時代が1984年まで続いたこと[…]

“モンスターマシン”と恐れられるTZ750 今でもモンスターマシンと恐れられるTZ750は、市販ロードレーサーだったTZ350の並列2気筒エンジンを横につないで4気筒化したエンジンを搭載したレーサー。[…]

ME125W[1977]:オリジナルフレームの原点 レースが2ストローク全盛の時代に、ホンダCB125JXの空冷4ストローク単気筒SOHCエンジンを大胆にチューン。自然循環式のオリジナル水冷シリンダー[…]

常識を塗り替えた最強の空冷Z いまやレーサーやスーパースポーツ車はもちろん、スポーツネイキッドでもメジャーなアルミフレーム。しかしその源流は、いちコンストラクターが作ったマシンにあった…。 モリワキエ[…]

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

フラッグシップの最速争いに対抗しながらスーパースポーツの牙城を崩さないハンドリング重視を貫く! 1985年に水冷DOHC5バルブのFZ750をリリース、パフォーマンスでトップクラスへ踊りでたヤマハは、[…]

ザッパーが実は優れたハンドリングの評判で売れ線モデルに! 1972年のZ1で見事に初の4ストロークDOHC4気筒で大成功を収めたカワサキ。 破竹の勢いで世界を席巻していく流れの中で、カワサキは君臨する[…]

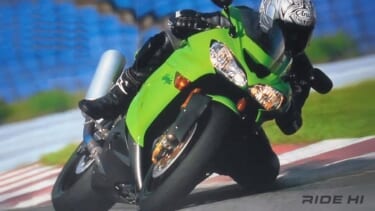

リッタークラスでサーキットを目指す過激なコンセプト! カワサキは2000年まで、フラッグシップとして世界最速に君臨するのが、半ばブランドのこだわりに近い歴史を歩んでいた。 しかしそれはサーキットで勝負[…]

待望の4気筒DOHC、クラス最強の心臓部 Z400FXが登場する以前、400ccクラスは2気筒モデルが主流となっていた。メーカー側も「400なら2気筒で十分速い」という姿勢を見せていた時代である。しか[…]

ゼファーの対極に水冷ネイキッドを発想したときの狙いドコロ…… カワサキは1989年に大ヒットとなった「ゼファー」の空冷ネイキッドが圧倒的シェアを拡大するなか、ライバルの攻勢を見据え次世代ネイキッドの模[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

2025/9/16:衝撃のシルエットティザー公開 中国のSNS『微博』で「新しい命を創造する」というメッセージとともに、丸目ネイキッドのシルエットが公開された。画像の解析からは、丸型ヘッドライトやダブ[…]

伝説の暗殺拳が拓く、愛と宿命の世紀末 1980年代、原作・武論尊、作画・原哲夫により展開され、少年たちの胸を熱く焦がした『北斗の拳』。その魅力について振り返っておこう。 物語の舞台は、199X年の核戦[…]

十分な軽さ、しかし失っていないビッグ1的な貫禄 2025年2月28日に発売され、6月30日に受注終了となったファイナルエディションでCB1300シリーズが終止符を打った。ホンダのビッグ1シリーズ的なも[…]

強度は「太さ」よりも「焼き入れ」で確保する 多くのライダーは「チェーンは太いほど強い」と考えがちだ。確かに物理的な切断に対して太さは正義だが、それは同時に携帯性を犠牲にすることを意味する。カエディアが[…]

最新の投稿記事(全体)

「遊べるカブ」の完成形、JA60型の熟成 まずはベース車両であるクロスカブ110の実力をおさらいしておこう。2013年の初代登場以来、ビジネスバイクの代名詞だったスーパーカブに「遊び心」を注入し、独自[…]

アクティブなシーンで大活躍! 防水性の高いコンパクトバッグ 自分に合ったバッグ選びはなかなか難しいもので、しっくりくるものに出会えないとお悩みの方も多いはず。今回紹介するQUICK PACK Tras[…]

2月14日発売:カワサキ Z1100 / Z1100 SE 自然吸気Zシリーズの最大排気量モデルとなる新型「Z1100」および「Z1100 SE」がいよいよ2月14日に発売される。排気量を1099cc[…]

伝説の暗殺拳が拓く、愛と宿命の世紀末 1980年代、原作・武論尊、作画・原哲夫により展開され、少年たちの胸を熱く焦がした『北斗の拳』。その魅力について振り返っておこう。 物語の舞台は、199X年の核戦[…]

大阪・ATCホールを会場としたオフラインイベントの概要 イベント「モンストJAMLIT」は、2026年2月11日(水・祝)に大阪府大阪市のATCホール(A、Cホール)にて開催される。開催時間は9:00[…]

- 1

- 2