EICMA2023で初登場したNinja 500/Z500、Z7ハイブリッドといった面々は、コンパクトな新しいヘッドライトを中心としたデザインからなり、新世代を感じさせるものだった。EICMAの会場でデザイナーの話を聞くことができたのでお届けしよう。

●文/現地写真:ヤングマシン編集部(ヨ) ●外部リンク:カワサキモータースジャパン

2001年以降、カワサキのデザインが変わった

カワサキのデザインが大きな転機を迎えたのは2001年、マツダからカワサキに移籍した名物デザイナーの田中俊治さん(故人/初代ユーノスロードスターをデザインした人でもある)の影響を抜きには語れない。その薫陶を受け、2003年に生み出されたZ1000は、それまでのカワサキのイメージを一新し、のちに続くZシリーズやNinjaシリーズの礎になった。

モデルラインナップは整理され、スポーツモデルのNinjaシリーズ、ストリートファイター系ネイキッドのZシリーズ、そしてクラシックスタイルのWシリーズが三本柱として確固たる地位を確立。それぞれに“ファミリーフェイス”を採用し、だれが見てもカワサキ車で、何のシリーズかが一目瞭然になった。

左写真のZ1000(2003年モデル)は輸出専用モデルとして発売されたスーパーネイキッド。当初はZ900として企画されたという話もあった。当時は「カワサキが突飛なことを……」と見るユーザーもいたようだが、次第にこれがカワサキの『顔』となっていった。翌年にはNinja ZX-9RからフルモデルチェンジしたNinja ZX-10R(右写真)が初登場している。

そんなカワサキのデザインの現在地はどのようになっているのか。EICMA 2023の会場にて、デザイナーを務める小栁樹一さんにお話を聞くことができた。

カワサキモータース 企画本部 デザイン部 スタイリング第二課 小栁樹一(おやなぎ じゅいち)さん

カワサキに入社して16年という小栁さんは、先代のNinja 250や初代Ninja H2 SX、Ninja 1000SXといったスポーツモデルを中心に開発してきたデザイナーだ。最新モデルではKLX230やNinja ZX-6Rを手掛けたほか、最近はもっぱらオフロードモデルに携わっているという。

開発初期からデザインも参加できるのが大きな違い

──カワサキに入社されて16年目ということですが、先に述べた田中俊治さんからも影響を受けてきたのですか?

「私が入社して5~6年の間は、まだ田中さんが在籍していまして、カワサキのデザインが大きく変わった時期だったと思います」

──今も残る影響もあるんでしょうか?

「デザインを強くしてくれた、というのが大きいと思います。それまでよりも早い段階からデザインがより深く開発に関与できるようになったというか……。設計や生産の技術者と共に、早い段階でデザインも作り込みながら協力し合ってマシンを作っていけるようになりました。そうすることで、よりマシンの価値を高めていけるような相乗効果が得られています」

──デザインの方向性どうこうよりも、デザインの立ち位置そのものを変えたんですね。そこから連綿と受け継がれているものもあるかと思いますが、なにかキーになるフィーチャーなどはありますか?

「私たちが一番大事にしているのは、やっぱりひと目でカワサキのバイクとわかることです。“他にないデザイン”というのを意識していて、それが力強さであったりシャープさであったりといったディテールに表れていると思います」

2023年12月23日に発売されたばかりのNinja ZX-6R。いかにもカワサキという顔だが新鮮さもある。

──確かに我々バイクファンも、カワサキはひと目で認識できている気がします。

「他社の真似はしないということはとても大切にしています。また、最近はエルゴノミクスとデザインの両立はよく意識していますね。例えばシートのウレタンの厚みであったり、お客様が乗りやすいようにと意識しながら、開発側と一緒にやっていきます」

──設計の知識も求められそうですね。

「そうですね。やはり量産できないものをデザインするわけにはいきませんから。例えば、カウルなどの樹脂の成形の知識は必要だと思います」

それぞれのターゲットユーザーに合わせたデザイン

──今回のEICMAではNinja 500やZ500、そしてZ7ハイブリッドが初公開されました。Ninja ZX-6RやNinja 7ハイブリッドも最新モデルですね。何か共通するデザインコンセプトなどはあるのでしょうか?

「全体というよりは機種それぞれでデザインテーマを決めています。Ninja 500で言えば『インテンス』という刺激的でカワサキらしいデザインと、『ハイクラス』という2つのキーワードを設定していまして、同クラス・同カテゴリーよりも上質でお客様の所有欲を満たすものとしています。それはZ500も同じで、さらにZ500は『カワサキのZ』らしく見えるように、と」

──500シリーズで言うと、排気量の近いNinja 650/Z650とはどう棲み分けているのでしょうか?

「650のほうがよりツーリング向けと言えます。500はもうちょっとスポーティなコミューターという位置付けで、どちらかというと大人向けの650、若者も意識した500という感じでしょうか。もちろんその上にはNinja 1000SXやZ900などもありますから、650は中間的と言っていいかもしれません。また、スポーティに走るならZXシリーズもあります」

──ZXシリーズと言えば、Ninja ZX-6Rが最新世代のデザインになっています。

「フラッグシップモデルとしてはNinja ZX-10R/RRがあるのですが、10Rはレースで勝つため、6Rはストリートで楽しむお客様が多いという違いがあります。ですので、6Rはあくまでも公道マシンである“スーパースポーツ”を形づくりながら10Rのエッセンスを入れている感じです」

──6Rがスーパースポーツなら、10Rはレースを前提としたホモロゲーションモデルといったところでしょうか。では、スーパースポーツらしさとは?

「スピードシェイプというのが重要です。前後に繋がるスピード感を表現する部分、あまり角張っていない流麗さなどでしょうか。最新の6Rには、10Rと同じような奥行き感やレイヤー感を与えています。10Rは空力性能をより重視して作っていて、デザイン要素ももちろん入っているのですが、勝つためのカタチというのがメイン。対する6Rは所有欲を満足させるようなデザイン性も意識しています。なんて言うとデザイン優先に聞こえるかもしれませんが、もちろん6Rもサーキットでも速いですよ(笑)」

──改めてNinja 500/Z500について伺います。まずNinja 500ですが、こちらも新しいNinja顔というか、印象がけっこう今までの400と違います。

「じつは6Rで新しいヘッドライトユニットを開発したのですが、同じものをNinja 500にも使っています。ロービーム側はプロジェクターで、小さな発光部分以外は暗く落ちるようにしていますので、両サイドにあるハイビームを点灯させるとガラッとイメージが変わるはずです。また、Z500のヘッドライトも私がデザインを担当しました。こちらは従来よりも左右の2眼がきちんと分かれていて、よりコンパクトに見えるようにしています。中央の下側にあるのはハイビームですね」

左がNinja 500で、右がZ500。スーパースポーツの文脈からきているNinjaの2眼に対し、スーパーネイキッドらしい小顔を実現しているのがZ500と言える。いずれもヘッドライトユニットによる印象の変化が大きい。

──Ninja 7ハイブリッドとZ7ハイブリッドについても聞かせてください。

「今回のEICMAでは、ストロングハイブリッドを採用したNinja 7ハイブリッド/Z7 ハイブリッドと、Ninja e-1/Z e-1というEVが目玉になっています。初公開はZ7 ハイブリッドですが、これも小さいヘッドライトユニットを採用しています。ただ、ハイブリッドのパワーユニットを搭載したことで車体が前後に長くなり(全体のフォルムとして胴長に見える)、バランスを取るために顔も少し前へと伸ばしています。エンジン車のZなら顔が前後に薄い形状のほうがかっこいいんですが、この車体でそれをやってしまうとお尻だけ長いように見えてしまうんです」

──全体の調和が大切なんですね。ちなみにデザイナーとしては、ハイブリッド車のような新しいメカニズム、新しい機能が出てくるとワクワクするものですか?

「します。どうやって表現していこうかと考えますね。Z7ハイブリッドでいうと、スモーク仕上げの透明樹脂を使うことで、光が当たるとうっすら奥にあるハイブリッド用バッテリーが見えます。また、バッテリーを冷却するためのダクトの出入り口をデザイン的な特徴としていたりとハイブリッドならではの特徴を与えています」

Z7ハイブリッドは前後に少し長めのヘッドライトカウルを備え、全体のバランスを取っている。エンジン横にはバッテリー冷却用のダクトが設けられ、デザイン要素としてHEVらしさを印象づけている。

──先ほどの話にもありましたが、デザインと開発がチームワークで物づくりをしているというか、同じ方向を見て物を作っている印象をより強く受けました。

「そうですね。デザインが先行するというわけではなく、開発側と一緒に作り上げるという意識を持っています」

Ninja 40周年記念カラーもEICMAでお披露目された。こちらのカラーリングについて小栁さんは専門外ということだった。

エルゴノミクスを追求するオフロードモデル

──小栁さんが最近もっぱら携わっているというオフロード機種についても聞かせてください。KX450やKX250などですよね。今回は50周年記念モデルもあって、あの青いシートなどはオジサン世代にすごく懐かしく感じられて……。

「オフロードモデルで重視するのはエルゴノミクスです。なにせライダーの前後移動が多いので引っ掛かりがないようにと。また、スリムさにもこだわっています。今回のKXシリーズでいうとKX250はひとつ前の世代の面構成になっていて、シュラウドとサイドカバーが分かれているのですが、最新世代になったKX450はそれを繋げて膝の動きを邪魔しないようにしています。燃料タンクの天面もこだわってフラットにしました」

50周年記念カラーのKX450。

──KXは完全にレーサ―ということもあって、立ち位置としてはNinja ZX-10Rに近いのかもしれませんね。性能と軽さを追求していくのだと思いますが、デザイン要素としてはどのように?

「その中にも流行はあって、最近ですと前後フェンダーが短く、マフラーもコンパクトに追い込むことでマスの集中化とデザインの融合感というか、全てがインテグレートされたような感じになっています。また、『ここをもっと動きやすくしてくれ』といったライダーからの要求が大きいのもこのモデルの特徴です」

──その中でカワサキらしさをどのように表現しているのですか?

「あまりシャープにしすぎないことで力強さ、ストロングな感じを残しているところでしょうか。具体的には外装の面積の大きさでけっこう変わります。ひとつ前の世代のデザインであるKX250だとフレームをカバーしている面積が狭いことで軽快さはありますが、繊細な感じになっていると思います。KX450ではシュラウドとサイドカバーで力強さを表現するとともに、ニーグリップのしやすさも追求しています。今後はこうした機能的で力強いザインを推進していくことになると思います」

「カワサキのデザインが好きだから」と言っていただけることが喜び

──EICMA全体の印象を伺えますか?

「まず単純にバイクだけでこれだけの規模のショーをやるのが凄いですね(笑)。デザイン的なところで言うと、お客様が多様化してどんどん好みも細分化していると思いますが、各社ともそれに合わせてきているなという印象です。それでいて、ちゃんと各メーカーの特徴は残しています。個人的にはオフロードモデルに携わっていますので、ベータ(イタリアのオフロードバイクメーカー)をフルラインナップで眺める機会に恵まれたことが印象的ですかね(笑)」

──欧州ならではのデザイン性というのはありますか?

「欧州ならではというと、エンジニアリングのほうでも『美しいものでなければならない』という意識が高いように感じます。外装だからとか、エンジンだからとか、車体だからというふうに分かれていなくて、全てがデザインされているというイメージです。樹脂パーツの成形にしても、こんな形状のものを作っちゃうのかと驚くこともあります。『どうやって作ったんだろう』みたいな……。そうやって唯一無二のデザインを生み出していますよね。それでも、『カワサキのデザインが好きだから』と言っていただけたら嬉しいです」

──最後に、これからカワサキユーザーになろうとしているライダーたちにひと言お願いします。ちなみにNinja 500/Z500は日本でNinja 400/Z400として発売されるんでしょうか?

「ご、ご想像にお任せします……。それはともかく、当社製品のデザインも性能も楽しんでいただけたら嬉しいです!」

──ありがとうございました!

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

あなたにおすすめの関連記事

外装デザインを一新し、電子制御とブレーキを強化 カワサキは、ライバル勢の600スーパースポーツに対し37ccのアドバンテージを持つ「ニンジャZX-6R」をマイナーチェンジし、2024年モデルとして12[…]

最高出力は同値ながら、低中速域を大幅増強 カワサキはミラノショーにて、2024年のニューモデルとなるニンジャ500/Z500を公開した。ベースは日本でも人気のニンジャ400とZ400で、エリミネーター[…]

アップハンドルでライディングポジションは快適方向に 先に世界初の2輪ストロングハイブリッド(=エンジンとモーター/エンジンのみ/モーターのみの3モードで走行が可能)車として発表されたカワサキ ニンジャ[…]

量産車で世界初のストロングハイブリッド搭載 欧州で先行発表されていた「Ninja 7 Hybrid」が日本初公開された! 451ccの並列2気筒エンジンとトラクションモーター&バッテリーを組み合わせた[…]

スタンダード色が復活、メタリックグラファイトグレー×メタリックディアブロブラックだ! カワサキモータースジャパンは、ニンジャZX-10R/KRTエディションの国内2024年モデルを8月31日に発売する[…]

最新の関連記事(カワサキ [KAWASAKI])

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

2023年モデル:400クラス唯一のクルーザーとして復活 発売は2023年4月25日。先代となるエリミネーター400から実に15年ぶりの登場で、エリミネーター/SEの2グレード展開だった。 ニンジャ4[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

乗るカワサキ・着るカワサキ カワサキモータースジャパンは、2026年3月に開催予定の「第42回大阪モーターサイクルショー2026」「第53回 東京モーターサイクルショー2026」にブース出展すると発表[…]

2月14日発売:カワサキ Z1100 / Z1100 SE 自然吸気Zシリーズの最大排気量モデルとなる新型「Z1100」および「Z1100 SE」がいよいよ2月14日に発売される。排気量を1099cc[…]

最新の関連記事(モーターサイクルショー/モーターショー)

乗るカワサキ・着るカワサキ カワサキモータースジャパンは、2026年3月に開催予定の「第42回大阪モーターサイクルショー2026」「第53回 東京モーターサイクルショー2026」にブース出展すると発表[…]

なっちゃんがモタサイでもっと見れる! 一般社団法人日本二輪車普及安全協会は元AKB48のメンバーで、現在はマルチタレントとして活躍中の平嶋夏海(ひらじまなつみ)さんが、2026年より「JAPAN RI[…]

ブースのコンセプトは「SUZUKI FAN’S GARAGE(スズキ ファンズ ガレージ)」 スズキが大阪・東京・名古屋モーターサイクルショーの出品概要を発表した。モーターサイクルショーのスケジュール[…]

自社だけでなく往年の欧州ブランドをも束ねる いまや中国ブランドとインドブランドは、世界の二輪市場のなかで欠かせない存在となってきた。EICMAで彼らの動きを定点観測していると、それを強く感じる。今年も[…]

大阪・東京の2大都市で開催される春のバイク祭典 2026年のモーターサイクルショーは、3月に大阪と東京の2会場で実施される。まず先陣を切るのは「第42回大阪モーターサイクルショー2026」だ。2026[…]

人気記事ランキング(全体)

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

日本に導入される可能性も?! ホンダはタイで、PCX160をベースにクロスオーバー仕立てとした軽二輪スクーター「ADV160」の新型2026年モデルを発表した(インドネシアでは昨秋発表)。新たにスマー[…]

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

なぜ、これほどまでに売れるのか? ワークマンのリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」が、異常とも言える売れ行きを見せている。 2025年の秋冬商戦に向けた第1弾は、用意された211万着が[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

最新の投稿記事(全体)

「寒さ」を我慢する時代は終わった 冬の寒さは不快なだけではない。身体をこわばらせ、思考力を低下させ、日々のパフォーマンスを著しく下げる要因となる。 2026年2月12日から17日まで開催されているPo[…]

終わらないハンターカブの進化と魅力 2020年の初代モデルの登場以来、CT125ハンターカブの魅力は留まることを知らない。 先日発表された2026年モデルでは、初代で人気を博した「マットフレスコブラウ[…]

2026年度「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」の概要 商船三井さんふらわあが発表した2026年の「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」は、大阪と大分県・別府を結ぶ航路にて実施される特別運航だ。 通常、同社[…]

イタリアの職人集団が生み出すライダーのためのフットギア Stylmartin(スティルマーティン)の名を良く知るのはベテランライダーであろう。というのも1980年代の世界グランプリを沸かせたライダーた[…]

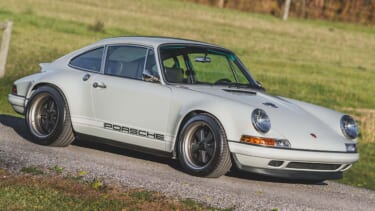

ポルシェ草創期に使われたボディカラーで再構築 1990年モデルのカレラ2(964)をベースにレストモッドされた「ノヴァート・コミッション」もまた、911の持つカッコよさをシンガーの世界観でもって再構築[…]

- 1

- 2