●記事提供: ライドハイ編集部

油圧ディスクブレーキだけど、“油(オイル)”じゃない

いまや原付のスクーターからビッグバイクまで、ブレーキ(少なくともフロントブレーキ)はすべて油圧式ディスクブレーキを装備している。

厳密な構造はともかく、パスカルの原理(密閉容器の中の流体は、ある1点に受けた圧力を、そのままの強さですべての部分に伝える)を用い、ブレーキレバーを引く小さな力で大きな制動力を得ている。

その圧力を伝えているのがブレーキフルード液だが、なぜか“ブレーキオイル”と呼ぶ人も多い。油圧式なんだから“油(オイル)”だろうというのもうなずけるが…。

じつはブレーキ液は、ポリエチレングリコールモノエーテルと呼ばれる物質をベースに作られるものが主流で、この物質は油(オイル)ではない。なので、ブレーキフルード(フルードは“液体”の意味)と呼ぶのが適切だろう。

ただし、けっこう昔の4輪車の油圧式ディスクブレーキには鉱物油系のブレーキ液も使われていたので、そちらはブレーキオイルと呼んで間違いない…。

沸騰しにくいのが絶対条件

油圧式ディスクブレーキは、ブレーキレバーやペダルを操作して、マスターシリンダーに発生した圧力をブレーキホースでブレーキキャリパーに伝え、ピストンがブレーキパッドをディスクローターに押し付けた摩擦力でブレーキが利く。

だからブレーキフルードには、圧力による体積の変化が小さいことが要求される。また、ブレーキパッドとディスクの摩擦によって高い熱が発生するが、その熱が伝わってブレーキフルードが沸騰してしまうと、ブレーキを操作しても沸騰によって生まれた気泡が潰れるだけで圧力が伝わらず、ブレーキが利かなくなってしまう。

これが“ベーパーロック”と呼ばれる現象だ。そのためブレーキフルードには、高温でも沸騰しにくい特性も要求される。ポリエチレングリコールモノエーテルはこれらの条件を満たす物質なのだ。

ブレーキフルードの規格=“DOT”とは?

ブレーキフルードは沸騰しにくいことが重要なので、沸騰する温度を規格化したのがDOT(ドット)で、これはアメリカ連邦自動車安全基準によるモノ。日本のJIS(表記はBF)でも決められているが、DOT表記が一般的だ。

ブレーキフルードはポリエチレングリコールモノエーテル(グリコール系)が主流だが、レースなどに使われる沸点の高いシリコン系も存在する。現在の市販バイクだとDOT4が主流で、旧車や小排気量モデルはDOT3指定もある。

また、ハーレーダビッドソンは以前はシリコン系のDOT5指定だったが、2005年以降はグリコール系のDOT4が使われている。

以下がDOTによる沸点の違いだ……

※本記事は2022年2月17日公開記事を再編集したものです。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

ライドハイの最新記事

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

インライン4の元祖CB750Fは第3世代で原点追求に徹していた! 1983年12月、ホンダはナナハンでは5年ぶりの直4NewエンジンのCBX750Fをリリースした。 当時のホンダはV4旋風で殴り込みを[…]

400ccでも360°クランクが路面を蹴る力強さで圧倒的! 1982年にVF750SABRE(セイバー)とアメリカン・スタイルのMAGNA(マグナ)でスタートしたV4攻勢。 当時は世界GP頂点が500[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

前後に長くなる90°Vツインを縮める手法の数々! スズキは日本メーカーで、Vツインスポーツに最もチャレンジした実績の持ち主。 1997年にTL1000Sに端を発したその製品群は、最も成功を収めたSV6[…]

最新の関連記事(バイク雑学)

元々はレーシングマシンの装備 多くのバイクの右ハンドルに装備されている“赤いスイッチ”。正式にはエンジンストップスイッチだが、「キルスイッチ」と言った方がピンとくるだろう。 近年はエンジンを始動するセ[…]

なぜ「ネズミ捕り」と呼ぶのか? 警察によるスピード違反による交通取り締まりのことを「ネズミ捕り」と呼ぶのは、警察官が違反者を待ち構えて取り締まるスタイルが「まるでネズミ駆除の罠のようだ」と揶揄されてい[…]

交通取り締まりは「未然に防ぐため」ではなく「違反行為を探して検挙するため」? クルマやバイクで運転中に「なんでそんな所に警察官がいるの?!」という運転者からすれば死角ともいえる場所で、交通違反の取り締[…]

ホコリや汚れを呼ぶ潤滑スプレー 鍵を差すときに動きが渋いなーとか、引っ掛かるなーと感じたことはありませんか? 家の鍵や自転車の鍵、倉庫の南京錠など、身の回りにはいろいろな鍵がありますが、屋外保管しがち[…]

きっかけは編集部内でのたわいのない会話から 「ところで、バイクってパーキングメーターに停めていいの?」 「バイクが停まっているところは見たことがないなぁ。ってことはダメなんじゃない?」 私用はもちろん[…]

最新の関連記事(メカニズム/テクノロジー)

元々はレーシングマシンの装備 多くのバイクの右ハンドルに装備されている“赤いスイッチ”。正式にはエンジンストップスイッチだが、「キルスイッチ」と言った方がピンとくるだろう。 近年はエンジンを始動するセ[…]

ピーキーに力強くより、先がイメージできる変化率、欲しいのはアテにできるトラクションの過渡特性! 私、ネモケンが1975~1978年に世界GP転戦したとき、親しかったバリー・シーン(Barry Shee[…]

バイク向けの次世代コネクテッドクラスター かつてオーディオ機器を生産し、現在はカーナビやドライブレコーダーといったモビリティ向けの製品を主力としているパイオニアが、2026年1月6日(火)~9日(金)[…]

いまや攻めにも安全にも効く! かつてはABS(アンチロックブレーキシステム)といえば「安全装備」、トラクションコントロールといえば「スポーツ装備」というイメージを持っただろう。もちろん概念的にはその通[…]

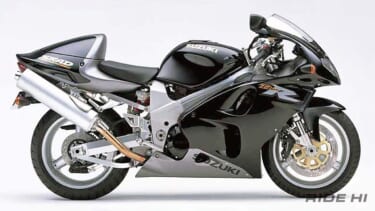

[A] 前後左右のピッチングの動きを最小限に抑えられるからです たしかに最新のスーパースポーツは、エンジン下から斜め横へサイレンサーが顔を出すスタイルが主流になっていますよネ。 20年ほど前はシートカ[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

2026年度「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」の概要 商船三井さんふらわあが発表した2026年の「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」は、大阪と大分県・別府を結ぶ航路にて実施される特別運航だ。 通常、同社[…]

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

X350の実力を証明した瞬間! こんなに嬉しいことはない。表彰台の真ん中に立つのは「ウィズハーレーレーシング」のエース宮中洋樹さん(RSYライダーズサロン横浜所属)だ。 ボクたち「ウィズハーレーレーシ[…]

最新の投稿記事(全体)

つながらなければ意味がない!「MIDLAND Re-BORN(リ・ボーン)」を実施! 創業65周年という節目を迎え、MIDLAND(ミッドランド)が掲げたスローガンは「MIDLAND Re-BORN([…]

リカバリーウェア市場においてNo.1を宣言! 2月8~9日の日程で開催されたワークマンの2026春夏新製品発表会。現在、同社はリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」の売れ行きが絶好調であ[…]

HBG-065 カフェメッシュグローブ:人気モデルを現代の技術で再設計 デイトナのオリジナルブランド「ヘンリービギンズ」で高い支持を得ていた「DH-609」を現在の技術で再設計したメッシュグローブ。 […]

移動手段の枠を超えた“相棒”、“遊び心”、“洗練されたスタイル”を提案 ヤマハの大阪・東京・名古屋モーターサイクルショー出展概要が明らかになった。「第42回 大阪モーターサイクルショー2026」「第5[…]

最大の衝撃! 製品登録で「保証期間が最長1年追加」の大盤振る舞い 今回の目玉は何と言ってもこれだ。購入したB+COMをサイトに登録するだけで、通常1年の製品保証が最長でさらに1年追加される。 精密機器[…]