たま~に見聞きする「逆回転クランク」というコトバ。エンジンの構造でマニアックな話の中に出てくるようだけど、いったい何が逆回転しているの? っていうか、クランクが逆に回ったらバイクがバックしちゃうんじゃないの?

●文:伊藤康司 ●写真:ホンダ、カワサキ、ドゥカティ、BMW

そもそも「正回転クランク」とは呼ばなかったが…

重量があり高速で回転するクランクシャフトは反力やジャイロ効果を生み、ハンドリングや運動性に影響を及ぼす。写真はドゥカティのパニガーレV4のクランクシャフト。

バイクや車の内燃機関、いわゆるレシプロエンジンは、ガソリンと空気を混ぜた混合ガスの爆発エネルギーによるピストンの上下運動を、クランクシャフトで回転運動に変えて、(トランスミッションを介して)後輪を回している。

バイクは排気量や気筒数、並列やV型などの型式に関わらず、エンジンを「横置き(車体の前後方向に対してクランクシャフトが90度)」に搭載する車両が多く、クランクシャフトの回転方向は車体右側から見た時に右回転するのが主流。そのため、この回転方向を「正回転クランク」と呼ぶ……が、主流がゆえに、あえて正回転クランクという呼び方をしていなかったのが実情だ。

ところが近年、横置きエンジンで従来とは逆の回転方向(車体右側から見ると左回転)のエンジンが注目されてきた。そこで、こちらを「逆回転クランク」と呼んでいるのだ。

クランクが逆回転すると、どんなメリットがある?

クランクシャフトは、バイクを構成する部品の中では重量があり、かつ高速回転する。そのためスロットルを開けて回転が上昇する際には(戻して回転が下る時も)、相応の「反力」が生じる。端的に言えば回転方向と逆の力が発生する。

そのため200馬力に迫るようなハイパワーエンジンで正回転クランクだと、スロットルを大きく開けて加速すると前輪側が持ち上がる方向の力が生じ、ウィリーしやすくなる。見た目では派手なアクションでカッコ良いが、レースならタイムが落ちる要素。また、スロットルを開けると前輪荷重が減少するため、バンクした状態からのコーナーの立ち上がりで走行ラインがアウト側に膨らむアンダーステアにもなりやすい。

しかし逆回転クランクなら、スロットルを開けると前輪を路面に押し付ける方向の力が働くので、ウィリーやアンダーステアを抑制することができるのだ。また、コーナー進入前にスロットルを戻して強くエンジンブレーキが効いた際には、スイングアームピボットや後輪側を路面に押し付ける方向の力が生じるため、車体の安定性やトラクションの効果も高まる。

ちなみに高速で回転する物体には「ジャイロ効果」があり、回転軸をその場に維持しようとする力が働くが、バイクの場合は前後の車輪とクランクシャフトが相当する。これは直進時の安定性にとってはメリットだが、曲がるために車体をバンクする際の「重さ」を生むデメリットになる。エンジンが横置きのバイクで正回転クランクだと、前後輪とクランクがすべて同方向に回転するためジャイロ効果が大きいが、逆回転クランクにすれば前後輪のジャイロ効果を(ある程度)相殺するため、ハンドリングを軽くすることができるのだ。

このように逆回転クランクには多くのメリットがあるにも関わらず、正回転クランクが主流なのはなぜなのか?

正回転クランクのエンジンは、クランク軸とトランスミッションのインプットシャフト&アウトプットシャフトの3軸で効率よく構成できるが、逆回転クランクのエンジンはもう1軸増やして4軸にする必要がある(そうしないと後輪が逆回転になってバックしてしまう)。そうなると部品点数が増え、重量やサイズも増してしまうので、運動性を高める上で本末転倒。そうならないために高強度な素材や精密な仕上げ等で重量やサイズを抑えるには、当然コストがかかってしまう。これが逆回転クランクの主たるデメリットで、正回転クランクが主流の理由だろう。

MotoGPマシンは逆回転

公式に発表していないメーカーもあるが、現在MotoGPに参戦しているマシンは、全車が逆回転クランクを採用している……らしい。想像を絶する大パワーをコントロールする上で、逆回転クランクは(少なくとも現時点では)必須のテクノロジーだからだろう。じつはMotoGPの前身といえる2ストロークのGP500でも、逆回転クランクを採用したマシンが存在したという。

ドゥカティのV4はMotoGPマシンにならって逆回転!!

ドゥカティが、2018年にリリースしたパニガーレV4は逆回転クランクを採用。搭載するV型4気筒エンジン「デスモセディチ・ストラダーレ」は、MotoGPワークスマシンのデスモセディチのテクノロジーが余さず注ぎ込まれ、Vバンクの挟み角やクランクシャフトの位相角、点火順序や爆発間隔までデスモセディチと同一という。

ドゥカティはこのエンジンをベースに開発した「V4グランツーリスモ」を、ムルティストラーダV4やディアベルV4に搭載するが、これらのバイクも逆回転クランクだ。

ドゥカティ パニガーレV4

2018年にリリースしたV4エンジンを搭載するパニガーレV4に逆回転クランクを採用。写真は2022年モデルのパニガーレV4S。

大人気のCBX400Fも逆回転クランク!?

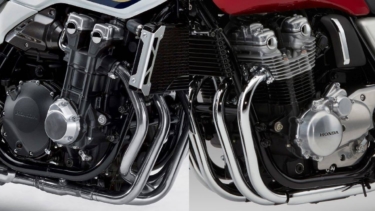

絶版旧車の世界で絶大な人気(とプライス)を誇るホンダのCBX400F。大きくなりがちな並列4気筒エンジンを極力コンパクトにするため、クランクシャフトからトランスミッションへの一次伝達をギヤではなくプライマリーチェーン方式を採用。しかもエンジン幅を抑えるためにプライマリーチェーンを3-4番気筒のクランク間に配置する変則的なレイアウトを取っている。

エンジンは一次伝達がチェーンの3軸構造のため、必然的にクランクシャフトは逆回転。近代のMotoGPマシンやスーパースポーツ車のように運動性を狙って逆回転クランクを選択したのではないが、結果として優れたハンドリング特性を得たことで、レースでも大活躍した。

1981年 ホンダ CBX400F

400cc4気筒ブームでライバルを突き放す高性能ぶりで大人気を博したCBX400F。当時はレース用のキットパーツやCBX400Fをベースとするレーシングマシンも販売された。

縦置きエンジンならクランク回転を体感できる

逆回転クランクはメリットが沢山あるが、公道の走行アベレージだとその効果はあまり体感できないだろう(だから正回転クランクが主流、という面もある)。ところがクランクの回転方向の影響を、エンジンをかけたり軽く空ブカシするだけで感じられるバイクがある。それは「縦置きエンジン」の車両だ。

縦置きの代表格といえば水平対向エンジンを搭載するBMWのRシリーズ。昔の空冷OHVエンジンの頃から、エンジンをかけた瞬間や、軽く空ブカシするとグラッと右側に傾くのは有名だ。これはクランクシャフトが(進行方向に対して)左回転しているため、スロットルを開けて回転を上げると、反力で右に傾く力が発生するからだ。

走行中もスロットルの開閉(加減速)によってこの挙動があるので、厳密に言えば左右のコーナリングでハンドリングの特性が異なるはずだが、これはRシリーズならではの乗り味として納得できるというか、実際には気にならないレベルだ。

ところが2013年にBMWの水平対向エンジンが完全刷新され(RnineTシリーズを除く)、クランクシャフトが(進行方向に対して)右回転に変わった。そのためエンジン始動や空ブカシでは左に傾くようになったのだ。これは新旧のRシリーズで試せば、誰もが体感できる違いだろう。

空冷&空油冷のRシリーズ

かつての空冷OHV水平対向2気筒の時代から、DOHC化や空油冷式になったR1200シリーズまで、クランクシャフトは左回転(図の矢印は右回りだが、車体に跨って前方を向いたライダーに対しては左回転)。空ブカシすると反力で車体右側にグラッと揺れる。写真は現在も空油冷フラットツインを搭載するRnineT。

空水冷のRシリーズ

2013年以降に登場した空冷水冷併用の新設計のフラットツインのクランクシャフトは、従来とは反対の右回転(図の矢印は左回りだが、車体に跨って前方を向いたライダーに対しては右回転)。そのため空ブカシした際は車体左側に向かって揺れる。ただしクランクと逆回転するバランサーシャフトなど新技術によって、反力による車体の挙動はかなり小さくなっている。写真は2014年型のR1200R。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

あなたにおすすめの関連記事

いまどきは水冷が優勢のようだけど…… なにを今さら……の話ながら、エンジンのシリンダーの中(燃焼室)では、空気とガソリンを混ぜた混合ガスをギュッと圧縮し、点火プラグで火花を飛ばして爆発燃焼させている。[…]

慣らし運転を行うと、パワーを引き出せる!? バイクのエンジンの内部では、数多くの金属部品が擦れ合ったり噛み合ったりして動いている。これらの金属部品は新車の状態では機械加工されたばかりなので、部品の角や[…]

市販バイクの登場以来、スポークホイールは健在 バイクのホイールといえば、いまどきのロードスポーツ車は総じてアルミのキャストホイールを履き、ワイヤースポークホイールはオフロードバイクとクラシカルなスタイ[…]

昔は本当にリストバンドだった!? 現在もレーシングマシンではお馴染みだが、一般ライダーのバイクではあまり見られなくなったマスターシリンダーのカップに巻いているリストバンド状のカバー。じつは80年代にレ[…]

バンクした時に真っ先に路面に触れる「バンクセンサー」 装備の有無や長さはバイクによって異なる たとえばホンダのCBR1000RR-Rのバンクセンサーはかなり長さがある。これはコーナリング性能を追求して[…]

人気記事ランキング(全体)

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

日本に導入される可能性も?! ホンダはタイで、PCX160をベースにクロスオーバー仕立てとした軽二輪スクーター「ADV160」の新型2026年モデルを発表した(インドネシアでは昨秋発表)。新たにスマー[…]

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

なぜ、これほどまでに売れるのか? ワークマンのリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」が、異常とも言える売れ行きを見せている。 2025年の秋冬商戦に向けた第1弾は、用意された211万着が[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

最新の投稿記事(全体)

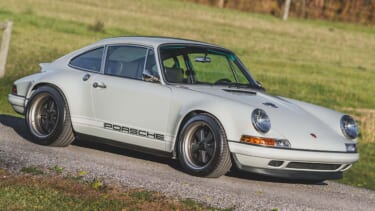

ポルシェ草創期に使われたボディカラーで再構築 1990年モデルのカレラ2(964)をベースにレストモッドされた「ノヴァート・コミッション」もまた、911の持つカッコよさをシンガーの世界観でもって再構築[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

軽視されがちな重要パーツ「ガソリンホース」はキジマ製品が安心 バイクにとって極めて重要にもかかわらず、軽視されることが多いのがガソリンホースやフィルターだ。経年劣化でカチカチのホースに触れても「今度で[…]

プロの手でまとめられたバイク関連情報を連日お手元に!! 『ForR』のコンセプトは、読んで字のごとく「ライダーのため」のメディアであること。扱っているのは、バイク関連の最新ニュース、ニューモデルやバイ[…]

機能性重視の大容量タイプ 「シェルシートバッグL」は、通常時で約14L前後、拡張時は18Lクラスまで容量を広げられる。普段はPCシェル形状によるコンパクトなフォルムを保ちつつ、荷物が増えた際には下の拡[…]

- 1

- 2