空前のバイクブームだった1970~1980年代頃は、新車を手に入れたら『慣らし運転』を行うのは当然で、当時は「走行3000kmまでエンジンの回転は3000rpm以下」といわれたりした。現代の忙しい社会人の立場で考えたら、いったい何か月かかるんだ……という気もするが、そもそも慣らし運転とは何だろう? 現代のバイクも慣らし運転しないとダメなのか?

●文:伊藤康司 ●写真:富樫秀明、カワサキ

慣らし運転を行うと、パワーを引き出せる!?

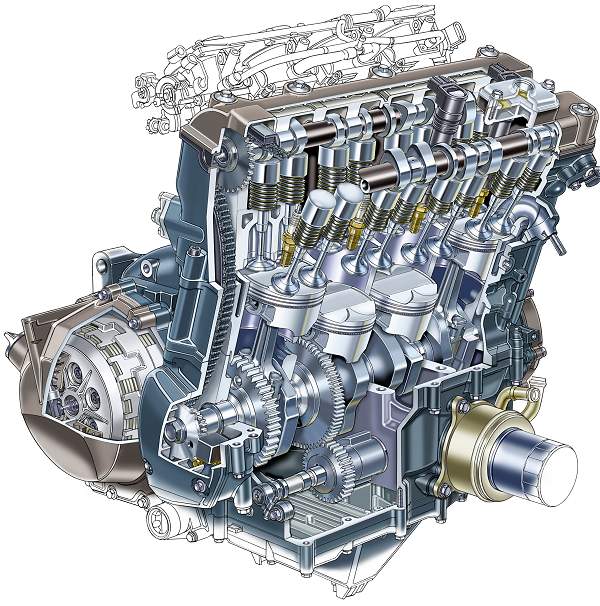

バイクのエンジンの内部では、数多くの金属部品が擦れ合ったり噛み合ったりして動いている。これらの金属部品は新車の状態では機械加工されたばかりなので、部品の角や端がけっこう尖っている。これは他の金属部品と擦れ合うことで徐々に馴染んでいくが、最初から大きな負荷をかけてガンガン擦り合わせたら、馴染んでツルツルになる前に傷ついてガサガサになる可能性がある。そうなると金属同士の摩擦抵抗が増えて、その抵抗がエンジンのパワーを食ってしまう。いわゆる「フリクションロス」と呼ばれるものだ。

とはいえ、いまどきの機械加工は非常に精度が高いので部品の仕上げもキレイ。なので、慣らし運転をしないと「傷ついてガサガサ」はいささかオーバーな表現で、あくまでイメージとしての話であり、それが原因でエンジンが壊れてしまうことはない。

しかし大排気量バイクだと、慣らし運転を行ったか否か(フリクションロスの大小)で、実際に馬力を計測すると、最高出力で1~2馬力ほど差が出るという。

また、ミッションやクラッチも丁寧にアタリをつけてあげると、その後のギヤチェンジのタッチがよくなったりニュートラルが出やすくなったりする。

せっかくの新車。慣らしは丁寧に楽しんで行っていただきたい。それがその後の愛情にも繋がっていくはずだ。

エンジン内部にはピストンとシリンダーのように往復運動で擦れ合ったり、ギヤが噛み合うトランスミッションなど金属パーツがぎっしり詰まっているが、これらの部品の摩擦によって、爆発によって得られるパワーが少しずつ削られていく。慣らし運転を行うことで金属パーツの表面が滑らかになり、摩擦損失が減ることで、結果的により多くのパワーを引き出すことができる(エンジン透視図はZX-12R)。

慣らしが必要なのはエンジンだけじゃない!

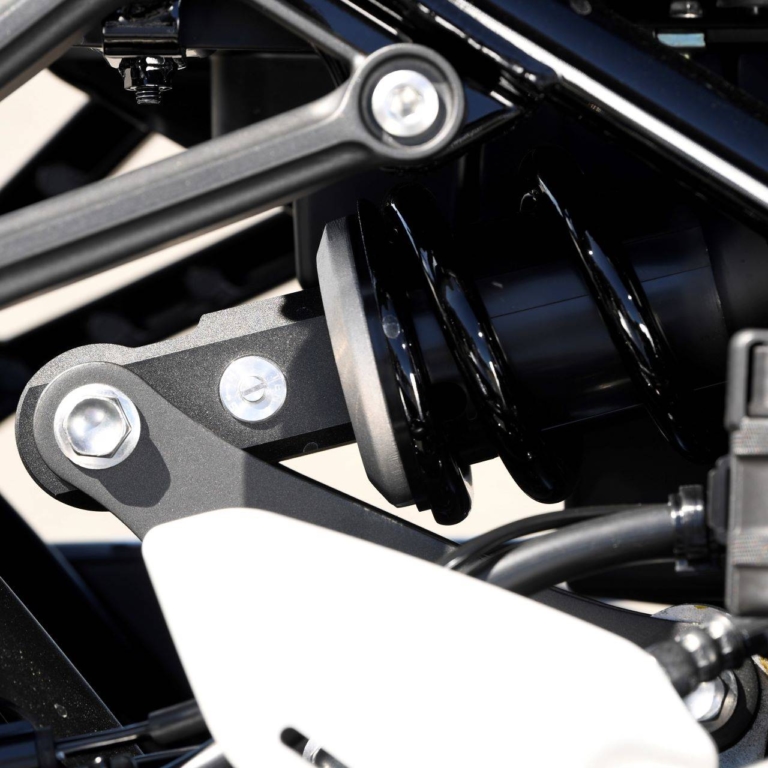

バイクにはエンジン以外にも、部品同士が擦れ合う場所はたくさんある。たとえばフロントフォークやリヤショックは最たる例で、じつは新車時は馴染んでいないため動きが良くない。他にもフレームのステアリングステムやスイングアームのピボット部分、ホイールベアリングなども金属同士が擦れ合って稼働する部分だ(グリスやオイルで潤滑されてはいるが)。いきなり大きな負荷をかけるのではなく、徐々に擦り合わせて馴染ませるに越したことはない。

フロントフォークのアウターチューブとインナーチューブは、スライドメタルという金属の筒状の部品を介して擦れ合い、内部には減衰力を発生させるピストン上のバルブが備わり、これも摺動している。リヤショックの内部も基本的には同じで、リンク式のサスペンションならリンクプレートや支点となるボルトも擦れ合っている。これらの摺動部分がキチンと馴染むまでは、充分に性能を発揮できない。ブレーキもパッドとディスクが新品だと本来の効力は発揮されにくいため、徐々に熱を入れて慣らしていく。