いまどきのスポーツバイクは「倒立式フロントフォーク」を装備する車両が多い……が、いったいなぜ? 見た感じ、以前のフォークと上下逆っぽいから倒立って呼ぶのはなんとなくわかるけど、逆さまにするとナニか良いコトあるんですか?

●文:伊藤康司 ●写真:ホンダ、ヤマハ、カワサキ、長谷川徹

「正立」と「倒立」の意味と構造の違い

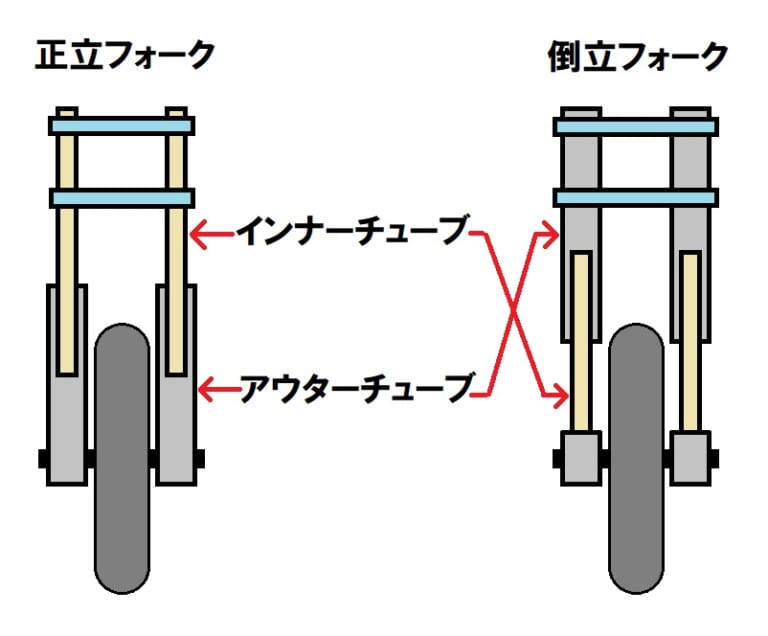

上側がメッキをかけた鉄製のインナーチューブで、下側でアルミ製のアウターチューブがタイヤを支持しているのが正立式のフロントフォーク。そしてインナーチューブが下側、アウターチューブが上側へと逆転した構造が倒立式のフロントフォーク。

現行バイクの多くが採用するテレスコピック式のフロントフォーク。重なった筒が伸縮する望遠鏡(英語でテレスコーピング)が語源だが、この形式のフロントフォークには大きく分けて正立式と倒立式の2種類が存在する。とはいえテレスコピック式フォークが登場してから長らく正立式が主流で普及したため、ご多分に漏れず昔は敢えて「正立式」と呼ぶことはなかったが、後に倒立式フォークが登場してからは区別して呼ばれるようになった。

正立式フォークは図のようにトップブリッジとアンダーブラケット(三つ又)で保持してフレームに繋がる上側がインナーチューブで、下側がアウターチューブ(アウターチューブは前輪のアクスルシャフトを支持し、ブレーキキャリパーが装着される)。対する倒立フォークはインナーチューブとアウターチューブの上下が逆転している(アクスルシャフトやキャリパーを装着するため、インナーチューブ先端にボトムケースやボトムブラケットと呼ぶパーツが取り付けられる)。

なぜ倒立フォークがメジャー化した?

じつはテレスコピック式フォークの登場当時から倒立式も存在したが、あまり普及しなかった。しかし1970年代後半頃からモトクロスレース用に使われるようになっていった。凹凸の激しいコースを走破し、ジャンプからの着地によるショックを吸収するには長いストロークと剛性が必要だが、そのためには正立フォークだと鉄製のインナーチューブを長く伸ばしたり太くする必要があり、どうしても重くなってしまう。

そこで倒立フォークにしてアルミ製のアウターチューブを上側にすれば、鉄製のインナーチューブを長くせずに済むので重量増を抑えられる。車重全体の軽さはもちろんだが、左右に首を振るフロント部が軽くなる(重くしない)ことで、前輪がステアするレスポンスを損なわずに済む(ステアリング慣性が小さい)。さらにトップブリッジとアンダーブラケットとの嵌合部分も、太いアウターチューブのおかげで接触面積が増えるため剛性がアップするメリットもある。そうして1980年代のモトクロスでメジャーになり、89年には市販レーサーのヤマハYZ250やホンダCRM250Rが倒立フォークを装備したのだ。

そんな倒立フォークのメリットの中で、オンロードレースでも大きな効果を発揮するのが剛性の高さ。ハードなブレーキングやコーナリングでも高い剛性によって優れた摺動性を維持することで路面追従性を確保できるからだ。とはいえオンロードレースのマシンはモトクロッサーのようなフォークの長さを必要としないので、重量面でのメリットが少なかった(むしろ正立フォークより重くなる場合もある)。

そのためかオンロードレースでは、トップカテゴリーのGP500でも倒立フォークを採用したのは1989年のホンダNSR500や1990年のYZR500が最初だった。……が瞬く間に普及し、89年にはレーサーレプリカのカワサキZXR400/250が市販車で初めて倒立フォークを装備した。

MotoGPマシンのアウターチューブはカーボン製!

ロードレースの最高峰であるMotoGPマシンは、もちろん倒立フォークを装備。超高速域でのコーナリングやブレーキングに対応する高い剛性や摺動性が求められるのと同時に、絶対的な「軽さ」も要求される。そのためフロントフォークのアウターチューブはカーボンで製作。また一般的な倒立フォークのインナーチューブはボトム部に差し込む構造だが、MotoGP用はボトムから伸びたネジをインナーチューブに差し込む構造で、軽さと高剛性を確保している。キャリパーサポート部も猛烈に肉抜きしている。写真は2022年のヤマハYZR-M1。

正立と倒立、どうやって使い分けている?

倒立フォークは80年代後半から高性能なスーパースポーツ車や本格オフロードモデルに装備され始め、現代ではミドルクラス以上のスポーツバイクの多くが倒立フォークを装備するようになった。高い剛性もさることながら、近年ではダンパーの構造や機能の進化も目覚ましいが、これも倒立フォークならではの内部容量の大きさを活かしたメリットだろう。その意味では電子制御式サスペンションも、減衰力を変化させるアクチュエータや電磁弁などを内蔵するにも倒立フォークの方が有利だ。

というわけで、スポーツ性能を追求する上では倒立フォークの方が優位なのは事実だが、もちろん正立フォークにもメリットがある。それは倒立フォークと相反する適度なしなりとステアリング慣性の大きさだ。たとえばスタンダードなネイキッドやネオクラシック、アメリカンなどのカテゴリーのバイクでゆったりツーリングを楽しんだり、サーキットのようにキレイではない路面の街乗りでは、鋭くレスポンスする倒立フォークよりハンドリングが穏やかな正立フォークの方が安心して快適に走れるシーンも多いからだ。

そして減衰力の調整機構などを持たないシンプルな構造の正立フォークの方が製造コストの面で有利なので、ミドルクラスのグローバルモデルの中には正立フォークでプライスを抑えている車両もある(もちろん倒立フォークも内部構造によって製造コストは変わる)。

その意味を踏まえて現行バイクを見渡すと、日本メーカーも海外製のバイクも、車両のカテゴリーや使用目的に合わせて倒立フォークと正立フォークを上手く使い分けている、といえるのではないだろうか。

ネオクラシックは正立フォークが似合う

昔懐かしい旧車風ルックスのネオクラシックや、モダンなレトロスポーツは最新現行モデルでも正立フォークが少なくない。写真は2022年モデルのカワサキMEGRO K3で、同系のW800シリーズも正立フォークを装備している。いわゆるアメリカンもその傾向が強い。

高性能な正立フォークも健在!

性能面では倒立フォークが優位とはいえ、最新技術を投入した高性能な正立フォークも存在する。写真はホンダのCB1300スーパーフォアのSPモデルで、オーリンズ社と共同開発した専用の正立フォークを装備する。オーリンズはアフターパーツとしても高性能な正立フォークを販売しており、旧車やネイキッド車のパフォーマンス系カスタムで高い支持を得ている。

※本記事の文責は当該執筆者(もしくはメディア)に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

あなたにおすすめの関連記事

スイングアーム式のリヤサスペンションが2本ショックの始まり 市販車もモノクロスサスペンションを装備 リンク式でさらに性能アップしたサスペンション 2本ショックとモノショック、それぞれの特徴は? そもそ[…]

新しいタイヤはナニがいい? 新車時に装着されているタイヤは、バイクメーカーとタイヤメーカーが共同で開発したり、バイクのキャラクターや性能に合ったタイヤを選定している。だからタイヤ交換の際に「間違いのな[…]

ブレーキは乗る前に毎回チェック!……だが ブレーキは重要保安部品なだけに、「ブタと燃料(ブレーキ、タイヤ、燃料)」というくらい、日常的なチェックも推奨されている。そこでマスターシリンダーのリザーバータ[…]

昔は本当にリストバンドだった!? 現在もレーシングマシンではお馴染みだが、一般ライダーのバイクではあまり見られなくなったマスターシリンダーのカップに巻いているリストバンド状のカバー。じつは80年代にレ[…]

バンクした時に真っ先に路面に触れる「バンクセンサー」 装備の有無や長さはバイクによって異なる たとえばホンダのCBR1000RR-Rのバンクセンサーはかなり長さがある。これはコーナリング性能を追求して[…]

最新の関連記事(ミリオーレ)

孤高のパニガーレV4Sと友好的なパニガーレV2S パニガーレV4Sでサーキットを3本ほど走ると、強烈な疲労感が僕の身体を襲う。汗は止まらず、足腰に力が入らなくなる。試乗直後は格闘技を終えたような感じだ[…]

ファッションからスポーツまで。現代のバイクライフにフィット このバイクは只者じゃない−−。僕はマヨルカ島のリゾートホテルのエントランスに鎮座するトライアンフの「スピードツイン1200RS」に初対面した[…]

ライダーを様々な驚きで包み込む、パニガーレV4S 5速、270km/hからフルブレーキングしながら2速までシフトダウン。驚くほどの減速率でNEWパニガーレV4Sは、クリッピングポイントへと向かっていく[…]

駒井俊之(こまい・としゆき)/1963年生まれ。バイクレース専門サイト「Racing Heroes」の運営者。撮影から原稿製作まで1人で行う。“バイクレースはヒューマンスポーツ”を信条に、レースの人間[…]

駒井俊之(こまい・としゆき)/1963年生まれ。バイクレース専門サイト「Racing Heroes」の運営者。撮影から原稿製作まで1人で行う。“バイクレースはヒューマンスポーツ”を信条に、レースの人間[…]

最新の関連記事(Q&A)

スタビライザーとは?【基本知識と種類】 スタビライザーとは、オートバイの走行安定性を高めるために取り付けられる補助パーツです。特に高速走行時やコーナリング時に、車体のふらつきやねじれを抑え、快適かつ安[…]

Q:雪道や凍結路は通れるの? チェーンやスタッドレスってある?? 一部の冒険好きバイク乗りと雪国の職業ライダー以外にはあまり知られていないが、バイク用のスノーチェーンやスタッドレスタイヤもある。 スタ[…]

[A] 前後左右のピッチングの動きを最小限に抑えられるからです たしかに最新のスーパースポーツは、エンジン下から斜め横へサイレンサーが顔を出すスタイルが主流になっていますよネ。 20年ほど前はシートカ[…]

振動の低減って言われるけど、何の振動? ハンドルバーの端っこに付いていいて、黒く塗られていたりメッキ処理がされていたりする部品がある。主に鉄でできている錘(おもり)で、その名もハンドルバーウエイト。4[…]

オートバイって何語? バイクは二輪車全般を指す? 日本で自動二輪を指す言葉として使われるのは、「オートバイ」「バイク」「モーターサイクル」といったものがあり、少し堅い言い方なら「二輪車」もあるだろうか[…]

人気記事ランキング(全体)

日常の足として”ちょうどいい”を訴求 日々の買い物、駅までの送迎、あるいは農作業。そんな日常の足に、大型の自動車はオーバースペックであり、重い維持費がのしかかる。かといって、二輪車は転倒のリスクや悪天[…]

7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]

GTRは5台の予定がけっきょくは28台を製造 ロードカーとしてマクラーレンF1が登場したのは1992年のこと。ちなみに、この年デビューのスポーツカーはRX-7(FD)やインプレッサWRX、ダッジ・バイ[…]

ミラーの奥に潜む影…覆面パトカーはどんな車種が多いのか まず押さえておきたいのはベース車両の傾向。国内で多く採用されているのは、トヨタ・クラウンや日産・スカイラインといった中〜大型セダンだ。いずれも街[…]

グループ5マシンの935スタイルからスタート そもそも、フラットノーズは1970年代初頭に、バイザッハの敏腕エンジニアだったノルベルト・ジンガーがグループ5レギュレーションの穴をついたことが始まりでし[…]

最新の投稿記事(全体)

機能が形を作るとは、まさにこのこと! もはや「走る芸術品」という言葉すら生ぬるい。第7世代へと進化したパニガーレV4の姿は、単なる美しさの追求ではなく、時速300km/hオーバーの世界で戦うための「空[…]

ドラレコの「配線地獄」はもう終わり! 車やバイクに乗るなら、もはやドライブレコーダーは必須装備だ。しかし、「面倒極まりない配線処理」で購入に踏み切れない方も多いのではないだろうか。ショップに頼めば工賃[…]

【第1位】ワークマン×『葬送のフリーレン』第2期コラボTシャツが登場! 人気アニメ「葬送のフリーレン」とワークマンの異色コラボが堂々の1位を獲得した。980円という驚愕の価格ながら、ふだん着やツーリン[…]

エモーショナルな体験ができる冒険ラリー オートバイ冒険家・風間深志氏が発案した日本最大級のツーリングラリー「SSTR2026(サンライズ・サンセット・ツーリングラリー2026)」が、2026年5月23[…]

久々に『コーナリング』と真剣に向き合うことになりました。 HondaGO BIKE LABでちょくちょくバイクに乗った感想文などをお届けさせてもらっている私(北岡)ですが、実のところ私の経歴というのは[…]

- 1

- 2