世の中にタラレバはないものの、1980年代初頭にRZ250/350が誕生しなかったら、以後の2サイクルロードスポーツの発展はなかったはずだ。ここでは当時開発に携わった2人の技術者に、RZが誕生するまでの経緯を聞いてみたい。 ※この記事は別冊モーターサイクリスト2010年11月号の特集「YAMAHA RZ250伝説」の一部を再構成したものです。

●記事提供:モーサイ編集部 ●文:中村友彦 ●まとめ:モーサイ編集部(阪本) ●写真:ヤマハ/八重洲出版

RZ誕生の契機は「北米から欧州市場への転換」

──1979年にプロトタイプが公開され、1980/1981年から発売が始まったRZ250/350は、当時としては非常にエポックメイキングな車両だった。まず排出ガス規制が厳しくなりつつあった1970年代末に、新規の2サイクルスポーツを作ろうとした姿勢が画期的だし、市販レーサーTZ250譲りのメカニズムを随所に採用した点も相当に斬新かつ意欲的。当然ながらRZ250/350は爆発的に売れ、後世のスポーツバイクに多大な影響を及ぼすこととなったわけだが……。

実際開発に携わった技術者は、このモデルに何を託そうとしたのか。世間では、「最後の2サイクルロードスポーツとして開発された」と言われることが多いRZ250/350だが、開発陣はそうしたことを意識していたのか。

お話を伺ったのは、1974年の入社以来、主に走行実験担当でRDやRZを筆頭とする2サイクル車に携わってきた竹内敏也さんと福沢美好さんだ。

竹内●最後の、という意識は確かにありました。でもそれが排出ガス規制のせいだったかと言うと、必ずしもそれだけではなかったと思います。RZの開発がスタートした1977年ごろで、本当の意味で厳しい規制があったのはアメリカの一部の州だけで、欧州や日本ではまだそれほど差し迫った状況ではなかった。ただし、当時のヤマハは「今後は今まで以上に4サイクルに力を入れていく」という方針になっていましたから、「2サイクルで思い切ったことができるのはこれが最後かもしれないから究極となるモデルを造ろう」という気運があったのは事実です。

福沢●RZを開発する直接のきっかけは、欧州市場からの要求だったと思います。1970年代までのヤマハは北米市場を最優先していて、あのころ欧州では、北米仕様をベースに手を加えたモデルを販売していたんですが、RZの場合は最初から欧州市場を向いて開発しました。後のRZ-Rは北米にも輸出されましたが、RZは基本的に欧州市場のために開発したモデルなんです。

竹内●350ccという排気量も、確か欧州市場からの要求でした。先代のRDでは350ccを拡大した400ccモデルが存在したんですが、現地からは「我々が欲しいのはレースの世界で伝統の排気量区分の350ccのスポーツバイクだ」と言われた。

──と語るおふたりだが、もちろん、日本市場もRZにとっての主戦場だった。日本市場を意識しなければ、弟分のRZ250が最高出力35ps/乾燥重量139kgという、当時としては驚異的な数値を実現することはなかっただろう(従来モデルに該当するRD250は30ps/150kg)。

福沢●開発のメインとなったのは、あえて言うなら350ccのほうですが、最後まで味付けにこだわったのは250ccだった気がします。基本設計が350ccと共通でも、絶対にお下がり的な乗り味にはしたくなかった。当時の我々がライバルと考えていたのはスズキのRG250で(30ps/126kg)、軽さという面では250cc専用設計のRG250に及びませんでしたけど、トータルではクラストップの性能を獲得できたと思います。

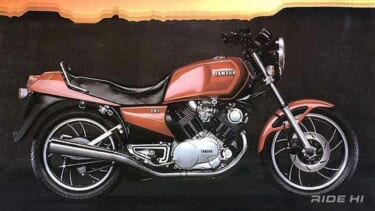

ヤマハ RZ250(1980)ニューパールホワイト

ヤマハ RZ250(1980)ニューパールホワイト

ヤマハ RZ250(1980)ニューヤマハブラック

TZ譲りのメカニズム「水冷エンジン+モノクロスサス」

TZ250/350(1979):元ネタと言うほど酷似しているわけではないものの、市販レーサーTZ250/350は、RZ250/350を語るうえで欠かせないモデル。水冷エンジンは言うまでもないが、フレームパイプのレイアウトやモノクロス式リヤサスペンションなど、RZの開発時に参考とされた点は数多い。

──RZには市販レーサーTZ譲りの技術が随所に投入されている。その代表格が、水冷エンジンとリヤに配されたモノクロス式サスペンションだ。

竹内●すでにTZで実証されていましたが、エンジンの水冷化は非常に大きなメリットでした。まず重量が空冷より軽くできる。空冷エンジンのシリンダーとヘッドに装着される冷却フィンは、見た目以上の重さがあるんです。水冷ではラジエターやウォーターポンプといった補器類が増えますが、差し引きしても水冷のほうが軽くできる。パワーアップの面でも水冷化は有効で、特にシリンダーにポートがたくさん開いている2サイクルは、温度が上がるとシリンダーが微妙に変形するんですが、温度が安定する水冷ではその変形を最小限に抑えられ、シール性と充填効率が高まる。その結果、過去の量産車では前例がないほど、RZでは高回転域までエンジンを回すことができたんです。

福沢●モノクロス式リヤサスは、すでにTZやYZといったレーサーでは採用されていた技術ですが、公道用モデルの場合はエアクリーナーやオイルタンク、バッテリーなどの配置という問題がありましたから、設計担当の橋本秀夫さんは相当に苦労されていたようです。実際の乗り味としては、従来の2本ショックでは不可能だった特性が獲得できたと思いますが、それはリヤサスだけが原因ではないんです。形式は同じダブルクレードルでも、RZのフレームはRDとは形状がまったく異なり、エンジンを上下左右からきれいに取り囲む形状になっていた。これも橋本さんの設計で、私は初めて見たときから素性のよさそうなフレームだと思ったんですが、実際に開発を進めていくうえでも、大変更はほとんどなかった。RD以前の車両では各部に補強のガセットを追加していくのが日常茶飯事だったんですけど、RZではダウンチューブ間にクロスパイプが追加されたくらい。この素性のよさは、結果的にマシン全体の軽さにもつながりました。

──こういった要素に加えて、竹内さんと福沢さんがRZの開発で特に印象に残っているのが、当時の研究部がRZで独自に開発した「オーソゴナルマウント」である。この技術はどの部分がそれかと聞かれてもきっちりとは答えづらいのだが、コンピュータ解析で振動吸収に最適なエンジン搭載位置を割り出し、前後のマウント部に専用設計のラバーブッシュを使用してエンジン本体をフローティングしたオーソゴナルマウントは、振動軽減に大いに貢献してくれたようだ。

竹内●エンジンの振動に対して、それまでのヤマハではクランクバランスの変更で対処していたんです。振動を完全に消すことはできないから、バランスファクターの変更で、どの回転域でどの方向に出すかを調整していた。RD400の場合はそれだけでは対処し切れなくなって、マウントの一部にラバーを使ったんですが、いずれにしても抜本的な改善はできなかった。そんな中で研究部から提案されたオーソゴナルマウントは、我々の悩みを一気に解決してくれたんです。もちろん、180度クランクの並列2気筒である以上、エンジン自体が発生する振動は依然として存在するんですが、このマウントによって共振点をアイドリング以下に設定することができたので、乗車中にライダーが感じる振動は目を見張るほどに低減できた。

福沢●RZは耐久テスト中でも普通に昼食が取れましたから。手がしびれてそれどころではなかったRDの開発時代と比べると、隔世の感がありました。

竹内●この技術は、後にYZR-M1やクロスプレーンクランクの産みの親として知られる古沢政生さんが考案しました。古沢さんは当時から面白いことを考え付く方で、社内では「研究の古沢」として有名だったんです。

──RZの開発時にはヨーロッパからライダーを招いてのテストも行われた。当時のおふたりにとっては、そこで得た経験も新鮮だったと言う。

竹内●私としてはスロットルのオンオフで発生する衝撃を指摘されたのが印象的でした。ヨーロッパのライダーはそれをエンジンショックと呼んでいましたが、350ccで超高速走行をしていると、確かにスロットル操作のやり方次第でリヤからゴツンとした衝撃が伝わってくる。当初は250ccと共通だった350ccのリヤホイールに容量の大きなハブダンパーが装着された背景には、そういった事情があるんです。ちなみにもうひとつ、350cc特有のメカニズムであるコンプレッションダンパーが採用されたのはその少し後で、これはエンジンの動きを防止する機構でした。先ほど言ったようにオーソゴナルマウントは革新的な機構でしたが、350ccのトルクに対してはエンジンが動きすぎだったようで、過激な走行をするとドライブチェーンからスプロケットから外れそうになることがあったんです。

福沢●私はブレーキタッチの改善を求められたことが印象に残っています。当初のRZのブレーキはRDに近いソフトなタッチだったんですが、彼らに言わせると、これはスポンジーだと。もっと剛性感がないとアウトバーンを全開で走れないと。それでピストン径やホースの硬度をいろいろと試すことになったんですが、そこで得た経験は以後のヤマハにとって大きな財産になったと思いますね。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

モーサイの最新記事

今も勘違いが多いかも!? 「新基準原付」を詳しく解説 「新基準原付」が設けられることになった背景は 2025年4月1日から施行される新たな区分「新基準原付」が導入されるもっとも大きな理由は、新しい排ガ[…]

ライター中村(左)とカメラマン柴田(右)で現行と初代のGB350を比較 予想以上に多かったGB350の初代と2代目の相違点 「あら、エンジンフィーリングが変わった?」2025年9月、車種専門ムック「G[…]

新基準原付とホンダ「Lite」シリーズ 皆さん既にご存知のことかと思いますが、新基準原付とは2025年4月1日から新たに設けられた原付一種の区分で、排気量50cc超125cc以下、かつ最高出力が4.0[…]

十分な軽さ、しかし失っていないビッグ1的な貫禄 2025年2月28日に発売され、6月30日に受注終了となったファイナルエディションでCB1300シリーズが終止符を打った。ホンダのビッグ1シリーズ的なも[…]

ハンドチェンジ/フットクラッチは昔の変速方式。ジョッキーシフトはその現代版カスタム 今回は、バイク乗りなら一度は見たことのあるかもしれない「ジョッキーシフト」について書きたいと思います。 戦前や戦後間[…]

最新の関連記事(ヤマハ [YAMAHA] | 名車/旧車/絶版車)

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

フラッグシップの最速争いに対抗しながらスーパースポーツの牙城を崩さないハンドリング重視を貫く! 1985年に水冷DOHC5バルブのFZ750をリリース、パフォーマンスでトップクラスへ踊りでたヤマハは、[…]

エジプトのファラオラリーでテネレが切り開いた砂漠走破を2スト250レプリカエンジンが成し遂げた! 1987年の東京モーターショーに、ヤマハはファンの意表をつくモデルを発表した。直前にエジプトの砂漠を4[…]

RZ250の完成度を高めずにいられないライダー揃いの開発陣! ’80年代の2スト人気に火をつけたRZ250。排気ガス規制などで2ストロードスポーツが終焉を迎えたといわれていた空気を、水冷化をはじめすべ[…]

ヤマハで初の75°Vツインをヨーロピアンスポーツでも展開! 1980年秋、ヤマハはIFMA(ケルンショー)で初めて750ccのVツインをお披露目した。 大型バイクはDOHC4気筒であることが条件のよう[…]

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

52°の狭角でも90°Vツインと同じバランサー不要の位相クランクを開発! 1983年、ホンダは次から次へとハイパーマシンを投入して勢いづいていた。 そんな折りに、400ccでVツインのスポーツNV40[…]

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

RCBテクノロジーを継承し誕生したCB900F CB750FOURの登場から10年ライバル車の追撃から復権するためホンダが選択したのは耐久レース常勝のワークスマシンRCB1000の心臓を持ち既存のバイ[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

人気記事ランキング(全体)

伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

これまで以上に万人向き、さらに気軽な乗り味に! 10月上旬の全日本ロードレース選手権第6戦では、フル参戦しているJ-GP3クラスで3位を獲得。今季2度目の表彰台に立てたのですが、そのちょっと前に、かつ[…]

ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]

リカバリーウェア市場においてNo.1を宣言! 2月8~9日の日程で開催されたワークマンの2026春夏新製品発表会。現在、同社はリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」の売れ行きが絶好調であ[…]

最新の投稿記事(全体)

手のひらサイズなのに強力な風圧で水を飛ばす 本商品は、重量わずか291gという小型軽量設計ながら、最大13万rpmという回転数で強力な風を生み出す充電式ブロワーだ。風速は最大52m/s(モード3)に達[…]

簡単取り付けで手間いらず。GPS搭載でさらに便利に バイク用品、カー用品を多数リリースするMAXWINが開発したヘルメット取り付け用ドライブレーコーダー「MF-BDVR001G」は、ユーザーのニーズに[…]

鬼門!ボールベアリングの交換 今回の作業はボールベアリング交換。最近は樹脂のリングボールを保持するボールリテーナー(ケージ)タイプが主流ですが、旧車や自転車のハブではいまだにバラ玉が現役だったりします[…]

ロー&ロングスタイルに一目惚れ 現在34歳となる勝彦さんはバイク歴18年のベテランライダー。ですがこれまで乗ってきたのは全てスクーターで、約10台ほど乗り継いできました。ツーリングなどはあまりせず、基[…]

兄弟車の「EM1 e:」よりも約10万円安い! ホンダは、原付一種の電動二輪パーソナルコミューター「ICON e:」を発表した。発売は2026年3月23日を予定しており、バッテリーと充電器を含めて22[…]

- 1

- 2