時速300kmを現実にした世界最速のメガスポーツ、スズキ・ハヤブサ(GSX1300R)の登場は1999年。第二次世界大戦での日本陸軍一式戦闘機と同名を冠したマシンだが、それより14年前、スズキに“ハヤブサ”が存在していたのをご存知だろうか? 学術名Falco-rusticolus(ファルコ・ラスティコラス)=シロハヤブサに由来する造語を付けられたファルコ・ラスティコ(FALCORUSTYCO)のことだ。同車は10年後の近未来を目標に思いつく限りの新機構を盛り込み、1985年東京モーターショーのスズキブースをにぎわしたコンセプトモデルだったが、その斬新さ溢れる38年前の夢のモデルに賭けた、若きスズキ技術者の足跡を振り返ってみたい。

●記事提供:モーサイ

※同記事は、別冊オールドタイマー21号(2016年7月号)掲載の記事に加筆し、再構成したものです。

10年後を見据えた近未来モデル

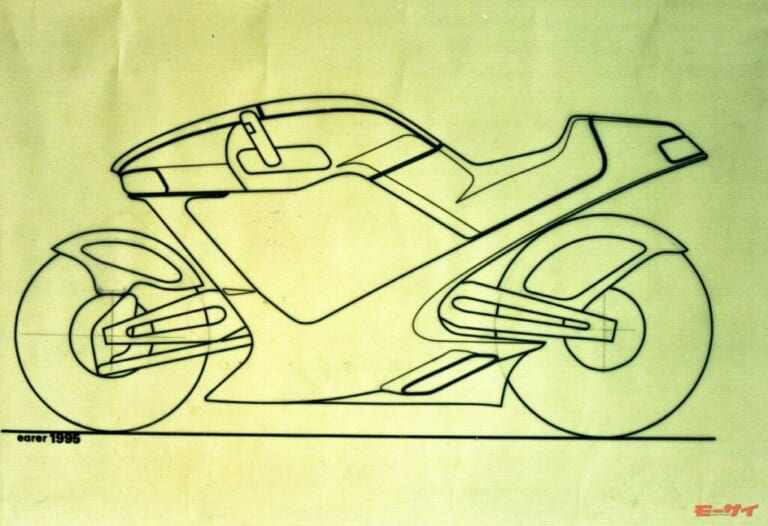

’85年東京モーターショーで配布されたファルコラスティコの画像。車名の由来は、シロハヤブサの和名から先に決まった。「スズキの試作モデルなどの製作を請負う外部の板金業者に野鳥好きの親父さんがいて、ほぼデザインの固まったスケッチを見せたら、シロハヤブサっていう貴重な鳥がいるんだぜなんて話になったんです」。

モーターショーは、各メーカーが登場間近の注目モデルや、自社の現状の技術力やその可能性を盛り込んだコンセプトモデルの出展の場として注目される。出展比率に多少の差こそあれ、そうした出展内容は今も変わらないが、レーサーレプリカブームに火がつき、鈴鹿8耐が活況を呈し、バブル景気が絶頂を迎える前の1980年代半ば、バイク乗りはほかの時代以上に技術の進歩に目を輝かせた。そんな熱狂があった’85年に姿を見せたスズキのファルコラスティコ(※以下ファルコと表記)は、当時のバイク乗りのとりわけ熱い視線が注がれたことを鮮烈に思い出す。

「スズキのモデルが各バイク誌の表紙で主役のように扱われたこの時は、確かにすごく印象に残っています」と語るのは、本項の主人公であり、ファルコの立ち上がりと末路に深く関わったスズキのデザイナー兼実質的なテストライダーだった高垣和之さんだ。’81年に入社し’88年にスズキを退職した若きデザイナーだったが、在職中は社内チームからSS400やF1クラスのロードレースに出場するなど、業務とレースを両立しながらバイクとの関わりをおう歌した。そんな高垣さんの社員生活の中で、実に濃密だったという経験のひとつがファルコ開発チームでの活動だった。

FALCORUSTYCO

当時の記事には「造ったのは、デザイナーや技術者、わずか7人、平均年齢27歳あまりの、若いスタッフだ」とあり、「2年ほど前、昼休みに集まって会合をもっていた彼らがまず問題にしたのは、『自分達の欲しいマシンが、市場にはない』ということだった」と、書かれている(別冊モーターサイクリスト’86年3月号掲載)。

「メンバーは、スズキ技術センター内の2輪商品企画部デザイングループから私と先輩デザイナーの2名、2輪設計部エンジングループから設計と実験担当の計2名、そして車体設計グループから設計と実験の計2名、電装設計から1名という総勢7名でした」(以下「」内は高垣さん)

’85年の東京モーターショーを目標に若くて生きのいい技術者が集められ、コンセプトモデルの開発が立ち上がったが、その仕掛けには当時の国内営業サイドも深く関わっていたという。

「’84年ごろのスズキは、ちょうど売り上げが1兆円に届くか届かないかの企業で、ブランド力や技術力をさらに上げるにはどうしたらいいか、社長室プロジェクトの名目で各部署の社員が集められ、何チームかに分けられて色々と話し合って提案する活動がありました(当時の社長は鈴木 修氏)。チームでの産物は、具体的なモデル開発というより、モデルの方向性とか営業戦略の提案だったんですが、その中から何人かが選ばれ『君たちで何かやってみろ』と声をかけられたんです」

その頃、スズキ2輪技術センターの在籍社員は、バイク好きを自称する人間がほとんどで、前述した“自分たちの欲しいバイク”の議論は、相当白熱して長い時間がかけられた。そして漠然と得られたイメージが、当時過熱に向かっていたレーサーレプリカとも違う、近未来を目指したモデル。あまりに遠い未来を描くと、絵に描いた餅になる。具体的には’85年時点から10年後に、現実的にあったらいいなと思えるバイクを目指したという。

「この企画のコードネームが“EARER1995”と言いました。10年後にEARER(=いいらー、遠州弁で“いいでしょう”の意)と思えるものという意味(笑)。短絡的ですが、実際のモデルにはその時期盛り込みたい技術や試したい技術を真面目に詰め込んだと思います。ただし、設計屋というのは、通常の業務で現実的な品質保持に多くの時間を割くので、新たなものに対して臆病になりがちなんです。機能的なアイデアを出す段階で、この提案でクレームの嵐の矢面に立つ心配はないかと考えてしまい、独創的なアイデアが出にくくなるんです。それをいかに開放して、自由にイメージを膨らませられるかが、一番苦労したところだったと思います」

左下端に「earer(イーラー)1995」の開発コードが入ったデザイン画。運輸省(現国土交通省)の風防解禁以来カウル付きモデルが一気に増え始めた時代ゆえに、反動でネイキッドモデルが流行るのは予見できたが、それは技術屋としては後戻りのようで面白くない。メカも見せつつ空力も考えて、新たな方向を模索するというテーマで創られた。カウルは単なるカウルではなく、前後スイングアーム付近で支持され、モノコック構造で艤装品を支える強度部材の一部であった。V字ラインはデザインのみならず強度的にも理にかなっていたという。

平均年齢27歳という若きファルコラスティコ開発陣(当時)。左から平田千秋(エンジン実験)、高垣和之(デザイン)、高次信也(デザイン)、北川 浩(車体設計)、村松昭彦(車体実験)、新海達也(エンジン設計)、高崎行博(電装設計)※敬称略。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

モーサイの最新記事

ライター中村(左)とカメラマン柴田(右)で現行と初代のGB350を比較 予想以上に多かったGB350の初代と2代目の相違点 「あら、エンジンフィーリングが変わった?」2025年9月、車種専門ムック「G[…]

新基準原付とホンダ「Lite」シリーズ 皆さん既にご存知のことかと思いますが、新基準原付とは2025年4月1日から新たに設けられた原付一種の区分で、排気量50cc超125cc以下、かつ最高出力が4.0[…]

十分な軽さ、しかし失っていないビッグ1的な貫禄 2025年2月28日に発売され、6月30日に受注終了となったファイナルエディションでCB1300シリーズが終止符を打った。ホンダのビッグ1シリーズ的なも[…]

ハンドチェンジ/フットクラッチは昔の変速方式。ジョッキーシフトはその現代版カスタム 今回は、バイク乗りなら一度は見たことのあるかもしれない「ジョッキーシフト」について書きたいと思います。 戦前や戦後間[…]

窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙う理由 窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙うのは「盗みやすく確実に売れる」というのが、大きな理由です。実は近年、窃盗件数自体は減少していると同時に検挙率は[…]

最新の関連記事(スズキ [SUZUKI] | 名車/旧車/絶版車)

前後に長くなる90°Vツインを縮める手法の数々! スズキは日本メーカーで、Vツインスポーツに最もチャレンジした実績の持ち主。 1997年にTL1000Sに端を発したその製品群は、最も成功を収めたSV6[…]

ベースエンジンは35年間も継続生産されたロングラン単気筒! スズキは1997年、400cc空冷SOHC4バルブ単気筒のトラディショナル・スポーツバイク、TEMPTER(テンプター)をリリースした。 こ[…]

DR650は安くて壊れづらくて、ラリーにうってつけ! 1994年のパリ・ダカール・ラリーは前述の通り、古式ゆかしくパリをスタートして、ダカール砂漠を横断、そしてパリのゴールを目指すルートでした。これは[…]

ムートデザインに斬新のコントラストで切り裂くシェイプを形成 ご存じスズキのGSX1100S KATANAがデビューしたのは1981年。 当時の日本国内は750ccを超えるバイクの販売が認められていなか[…]

ツアラーでありスーパースポーツでもある、既存のカテゴリー区分刷新を狙った意欲作! 1990年代へ入る前、スズキは海外でマーケットの大きなスポーツツアラーを意識してGSX600Fをリリース。 ヨーロッパ[…]

最新の関連記事(モーターサイクルショー/モーターショー)

乗るカワサキ・着るカワサキ カワサキモータースジャパンは、2026年3月に開催予定の「第42回大阪モーターサイクルショー2026」「第53回 東京モーターサイクルショー2026」にブース出展すると発表[…]

なっちゃんがモタサイでもっと見れる! 一般社団法人日本二輪車普及安全協会は元AKB48のメンバーで、現在はマルチタレントとして活躍中の平嶋夏海(ひらじまなつみ)さんが、2026年より「JAPAN RI[…]

ブースのコンセプトは「SUZUKI FAN’S GARAGE(スズキ ファンズ ガレージ)」 スズキが大阪・東京・名古屋モーターサイクルショーの出品概要を発表した。モーターサイクルショーのスケジュール[…]

自社だけでなく往年の欧州ブランドをも束ねる いまや中国ブランドとインドブランドは、世界の二輪市場のなかで欠かせない存在となってきた。EICMAで彼らの動きを定点観測していると、それを強く感じる。今年も[…]

大阪・東京の2大都市で開催される春のバイク祭典 2026年のモーターサイクルショーは、3月に大阪と東京の2会場で実施される。まず先陣を切るのは「第42回大阪モーターサイクルショー2026」だ。2026[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

なぜ、これほどまでに売れるのか? ワークマンのリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」が、異常とも言える売れ行きを見せている。 2025年の秋冬商戦に向けた第1弾は、用意された211万着が[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

伝説の暗殺拳が拓く、愛と宿命の世紀末 1980年代、原作・武論尊、作画・原哲夫により展開され、少年たちの胸を熱く焦がした『北斗の拳』。その魅力について振り返っておこう。 物語の舞台は、199X年の核戦[…]

日本に導入される可能性も?! ホンダはタイで、PCX160をベースにクロスオーバー仕立てとした軽二輪スクーター「ADV160」の新型2026年モデルを発表した(インドネシアでは昨秋発表)。新たにスマー[…]

最新の投稿記事(全体)

2026年度版のトピックスは5つ! 大人気企画「RIDERʼS REPORT」 2026年度版もアプリ「Route!」利用コードを同梱 今年度も紙書籍版には12か月間使えるクーポンコードの同梱を継続実[…]

ニキ・ラウダも関わった「勝つためのホモロゲ」初代M3の軌跡 初代M3は、BMWがツーリングカーレース参戦に向けたホモロゲーションモデル。1986年に市販車をリリースすると、1987年から世界ツーリング[…]

使い勝手と存在感を両立した”ミドルサイズ” シェルシートバッグMは10~14Lの可変容量を備えた標準サイズモデルだ。メインファスナー下の拡張ファスナーを開くだけで+4Lの容量を追加できる。荷物が少ない[…]

2026年2月、バトルハブが「ジュリのガレージ」になる スズキと『ストリートファイター6』のコラボレーションは、リアルからデジタルへと舞台を移し、新たな展開を迎える。2026年2月13日(金)から3[…]

1964年の伝説が「Starwave」として現代に蘇る ひと目でそれとわかる、伝統の「黄金比」 新型Jシリーズの最大の魅力は、ひと目見ただけでランブレッタだと理解させる個性的な造形だろう。台形に長く伸[…]

- 1

- 2