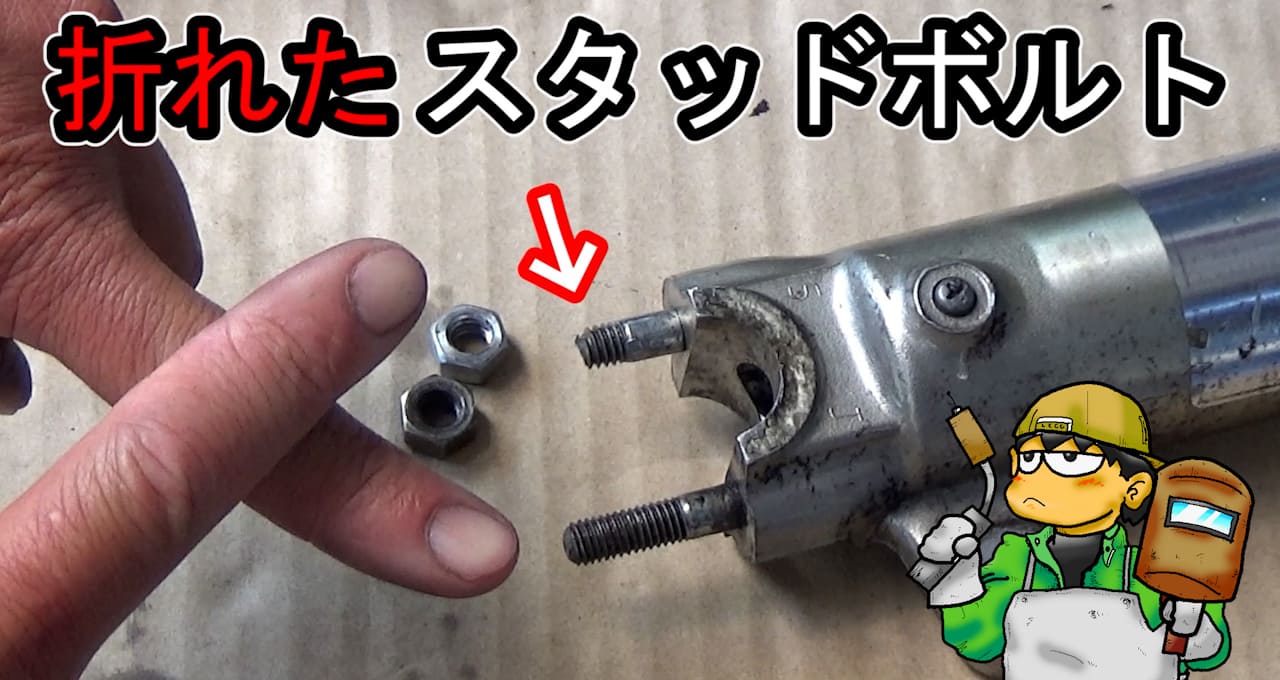

折れたネジを溶接して抜く! 短くなったスタッドボルトにアーク溶接機を使ってみた

回らないネジ、折れたボルト…どうしても抜かないと作業が進まない! 溶接機をバシッと使って、思い切りトルクをかけて回したい! なんて思ったことはありませんか? 今回は、抜くのに非常に苦戦する「折れてしまったスタッドボルト」をアーク溶接機で一挙に解決。溶接ができるとこんなこもできてしまうというオハナシです。それでは早速行ってみましょう~!

●文:[クリエイターチャンネル] DIY道楽テツ

【YouTubeクリエイター:DIY道楽テツ】バイク雑誌の編集に携わったのち、20年以上の溶接の経験を活かしてDIYに勤しむYouTubeクリエイター。「バイクを元気にしたい!」というコンセプトで定期的に動画を配信している。最近では徒歩旅に目覚めたという。’76年生まれの2児の父。[URL]DIY道楽(メインチャンネル) / のまてつ父ちゃんの日常(サブチャンネル)

ボルトが折れてる! 事故車をレストアしていたときの話…

これは、ヤマハのSR400をレストアしていたときの話。その車体は事故車だったので、装着されていたフロントフォークが曲がっていました。そこで中古品をヤフーオークションで落札、購入したのです。

レアな部品にもかかわらず思わぬ安値で落札。それもそのはず、そのフロントフォークのアウターチューブの下部を見てみると…。はい、スタッドボルトが折れてました!

ダブルナット:スタッドボルトリムーバーなしで抜去する方法

スタッドボルトを抜く時は「スタッドボルトリムーバー」なる工具を使うのが簡単で手っ取り早いのですが、そんなブルジョワジーな工具を持ってないワタシは昔ながらの原始的な「ダブルナット」という方法で外します。

スタッドボルトのネジ部にナットを2つ噛ませて、お互いにシッカリ締めこんでから、テンションを維持しつつナットごとスタッドボルトを回して緩めて外す…というのが「ダブルナット」。ちなみにこのとき、2つのナットの間にスプリングワッシャーを入れると強度がアップします。

ただしこの「ダブルナット」は、今回のようにスタッドボルトのネジ部分が折れて短くなっていると使うことができません。また、折れ方によってはさきほどの「スタッドボルトリムーバー」も使えないことがあります。

ただでさえ高トルクで締め付けられているスタッドボルト。こうなるとうまく掴むことができず、回す手段がないとお手上げになってしまうところですが…そんな時に頼れるアイテムが登場いたします。

いでよ、アーク溶接機! 溶接は工作以外にもこんな使い方もあるのです

ここで、満を持して登場しましたるはアーク溶接機! スタッドボルトにネジ頭がないなら、溶接して取り付けてしまえ! という強引かつ乱暴な思想(笑)です。

折れたネジを溶接して抜く その1:ナットを取り付けて溶接

まず、折れたスタッドボルトに少しでもネジが残っているなら、ナットを無理やりにでもねじ込んでください。ネジ部分ごと折れてしまっていても、すっぽりかぶさる大きさのナットを用意すれば大丈夫。

溶接機のアースをしっかり接続したら、スタッドボルトの軸とナットの内側を溶接します!!

作品を作ってるわけじゃないし、強度さえ出せればいいので見た目はお構いなし。穴が開く心配もないので、強い電流で思いっきりやっちゃってください。

ちなみに「半自動溶接機」でもできますが、こういった溶け込み重視の強度が欲しいときは圧倒的にアーク溶接機のほうが有利です。

ナットとスタッドボルトがデロッと溶け合っていれば完璧。くっついてしまえばこっちのものです。

折れたネジを溶接して抜く その2:外すのは冷ましてから!

溶接直後は熱膨張でスタッドボルトも太くなってしまっているので、まずはクールダウンするのを待ちましょう。

温度が下がればもう大丈夫ですので、ナットにあったスパナやレンチを使って、普通に回して緩めてください。もしここで溶接が割れたり溶接不良でくっついてない場合は、グラインダー等で少し削ってからまた溶接してください。

しっかり溶接さえできていれば、十中八九スタッドボルトは簡単に外れてくれるはずです。はい、お疲れ様でした~!!

折れたネジを溶接して抜く その3:タップを使ってネジ穴掃除!

ただアーク溶接の性質上、溶接対象には電流が流れているため、スタッドボルトとフロントフォークのネジ穴に余計なスパーク(異常な放電現象)が発生している可能性があります。タップがあればネジ穴をきれいに整えてから、新規にボルトを取り付けましょう!

今回は折れたスタッドボルトの抜去に溶接を使いましたが、大きな機械の固着ボルトを回すときや、シャフトを抜く時にも同様に溶接を使うことがあります。製品や作品、部品作りとして溶接することもありますが、こうした作業の補助にも有用。ハイグレードなものでなくても十分使えるのでご興味のある方は溶接機をチェックしてみてはいかがでしょうか?

このこの記事が、どこかの誰かの参考になれば幸いです。今回もご視聴ありがとうございました~!

動画解説はこちら↓

(↓)YouTube動画のほうでは映像付きで解説しているのでよかったら参考にしてください♪

私のYouTubeチャンネルのほうでは、「バイクを元気にしたい!」というコンセプトのもと、3日に1本ペースでバイクいじりの動画を投稿しております。よかったら遊びにきてくださいね~!★メインチャンネルはコチラ→「DIY道楽」 ☆サブチャンネルもよろしく→「のまてつ父ちゃんの日常」

※本内容は記事公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

人気記事ランキング(全体)

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]

短期間でよくぞここまで……! のヤマハV4 マレーシア公式テストの現地ナマ情報第2弾は、ついにV型4気筒エンジンにスイッチし、スーパーバイク世界選手権(SBK)チャンピオン、トプラック・ラズガットリオ[…]

ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]

最新の記事

- 全天候型“温泉テーマパーク”が「日本一バイカーに優しい温浴施設」になる! ユネッサンにバイカーズパラダイス監修の『BIKERS PARADISE PIT』オープン

- リッター51.9km/L走る原付二種スクーター、ヤマハ「アクシスZ」の2026年モデルが登場、3月31日発売

- ホンダが大阪・東京・名古屋モーターサイクルショーの出展概要を発表! 電動ターボマシンやEクラッチ新搭載車、電動スポーツバイクなど展示

- ホンダ「ゴールドウイング ツアー」に2026年のニューカラー! 高級感あふれるメタリックな差し色がアクセントに

- ホンダ「CB1000GT」国内登場間近?! 大阪・東京・名古屋モーターサイクルショーに参考出品

- 1

- 2