世に出ることなく開発途中で消えて行ってしまったコンセプトモデルは数あれど、今でも記憶に残るモデルは決して多くない。ここではそんな幻の名車を取り上げてみたい。今回はヤマハXJ1100ターボを紹介しよう。

●文:ヤングマシン編集部

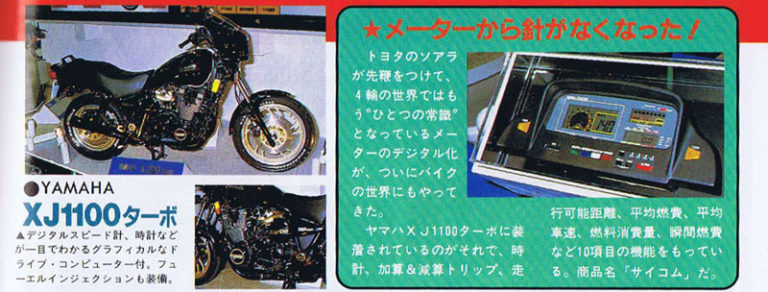

市販されなかったターボはミッドナイトスペシャル仕様

1981年10月末~11月にかけて開催された東京モーターショーは、各社がターボのモデルを一斉に出品して話題となった回である。ターボ過給器付き2輪車は、ホンダCX500ターボ(1981年、496cc、82ps)の発売後、ヤマハからキャブレター方式のXJ650ターボ(1982年、653cc、90ps)、スズキからXN85(1982年、673cc、85ps)が相次いで発表された。

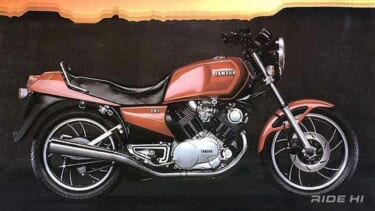

そんな時期に開催された東京モーターショーで様々なターボモデルが出品されたのは当然と言えるが、発売に至らずその後の歴史に埋もれてしまったのがヤマハのXJ1100ターボだ。ぱっと見は輸出用に1980年に発売されたXS1100LGミッドナイトスペシャルで、エンジンはベースを同じくする1100㏄という当時最大級の空冷4気筒を搭載。これにターボを装着するという、もし発売されていたら1985年に登場するV-MAXの衝撃度を弱めてしまったかも知れないモンスターマシンとして語り継がれていただろう。

【YAMAHA XJ1100 TURBO 1981年東京モーターショー出品車】ヤングマシン1981年12月号より。記事では同時に出品されたXJ650ターボの方を大きく取り上げており、あまり情報がない。FIを採用していることもあり、メーターにはヤマハサイコムシステムも導入。瞬間燃費計など今でこそ当たり前となっている機能がフル投入されている。

ヤングマシン1981年12月号より。各社のターボマシンがトップで紹介されている。

ヤマハのターボはモーターショーの約1年前に発表されていた

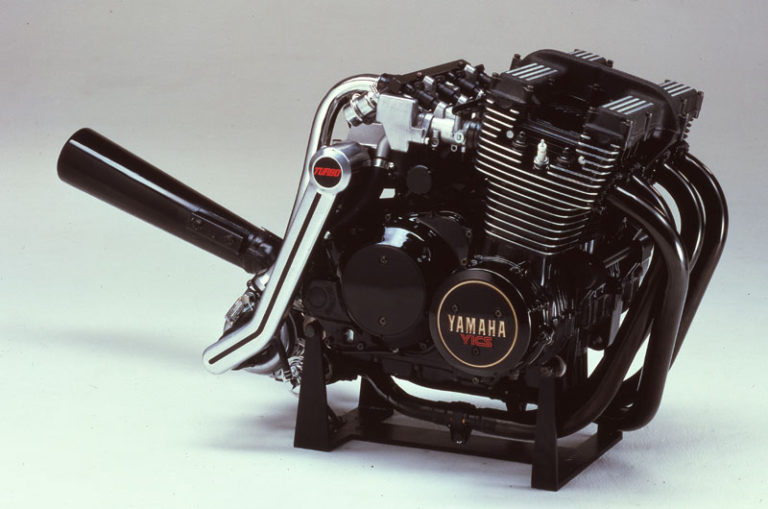

11年前の1970年7月に、日本で最初のレーシングターボカー・トヨタ7のパワーユニット、V8、5Lのターボ・EFIエンジンを開発している実績をもつヤマハがこの度、モーターサイクル専用の「ニューターボシステム」完成させ、実用化を開始した。このヤマハ・ニューターボシステムは、すでにヤマハの開発による省エネルギーエンジンシステムY.I.C.S.(ヤマハインダクションコントロールシステム)に、モーターサイクル専用のターボチャージャーを組み合わせ、さらに燃料供給システムをエレクトロニックフューエル・インジェクションとして低燃費と高出力を広範囲にわたってマッチングさせたものだ。

このターボチャージャーの特性を、より機能的に発揮させるために、ヤマハの各種技術が多くもりこまれている。急加速、急減速時など、シャープなエンジンレスポンスを確保するために、エンジン出力特性に合わせて吸入空気量をコントロールするリードバルブも、その中の一つだ。また、ヤマハエレクトロニクスの技術水準を示す「エレクトロニック・フューエル・インジェクション」もあげられる。

わかりやすくみれば、

1 Y.I.C.S.

2 リードバルブ

3 ターボチャージャー

4 エレクトロニック・フューエル・インジェクション

この4つの”トータルシステム”として生まれたのが、ヤマハのニューターボシステムなのだ。

それは単にエンジン+ターボチャージャーの組み合わせではなくそこには高効率の燃焼特性を求めることで馬力当たりの燃料消費量を節約するという、ヤマハの省エネルギー時代に即応したエンジンシステム開発思想が息づいている。すでに4輪の世界ではターボ車が多くのユーザーに愛用されているが、2輪車では、この’81年がその年になるのではなかろうか。市販モデルのデビューを待ちたいものだ。

※ヤングマシン1981年2月号(1980年12月末発売、原文ママ)より

ヤングマシン1981年2月号より。このFIのターボはXJ1100ターボに搭載され、後の’81東京モーターショー出品された。この時点ではホンダのCX500ターボは未発売で、水面下でターボモデルの覇権争い勃発していたことが伺える。

各社が相次いで市販したターボモデルは、500~750㏄クラスのモデルで高度なメカニズムを採用する割りにはリッターバイクに敵わないスペックというのが、市場の評価でもあった。そこにXJ1100ターボが登場していれば、また違った流れが生まれたかも知れない。

【おまけ】早くもターボ戦争勃発、市販ターボ第2弾はXJ650T

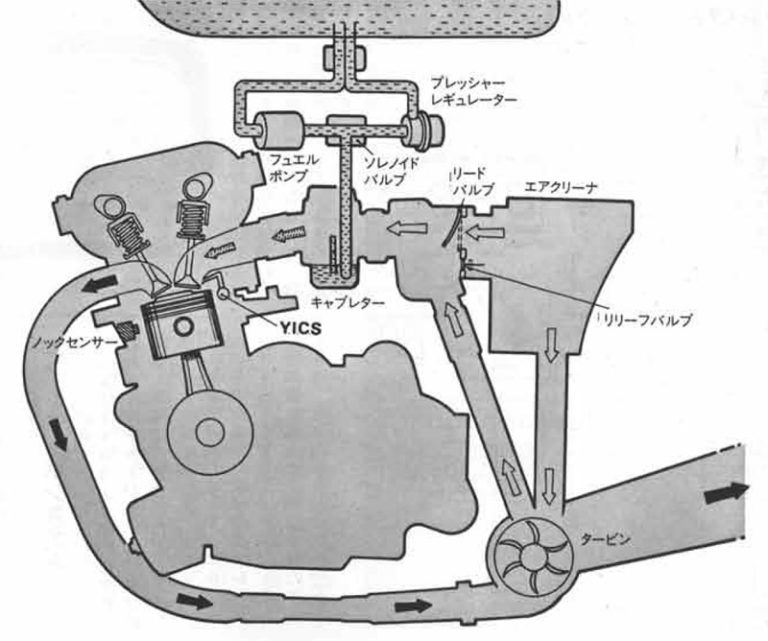

XJ650Tの特徴はYICSを併用した4個のSUタイプ30mmキャブレターとターボの組み合わせだ。ターボチャージャーはタービン径40mmの三菱TC03-06Aで最高21万回転にまで耐える高性能のものだ。タービンに当る排気ガスの流れを滑らかにするため、1・4番と2・3番を各々集合させ1本にまとめる4・ 2・1の排気管でタービンに導かれている。ブースト圧は、3000rpmでの100mmHgから5500rpmぐらいまでに400mHg(0.6気圧)に急激に立ち上がり、その後は一定に保つ。これを行うのが、タービン直前に置かれたウェストゲートで、余分な圧力は右側のマフラーを通して排出される。左側のマフラーは、タービンを回した後の排気ガスを排出するので、左右の温度、音は異なる。

タービンと同軸のコンプレッサーは、エアクリーナーから空気を吸い込み約1.6倍に加圧してサージ・タンクに送り込む。この間にウエストゲートを作動させるアクチュエーターを置き、圧力を管理する機構だ。サージタンクから空気はキャブレターに送り込まれる。普通の構造ならば、高圧空気のためにガソリンがタンクに押し出されてしまう。それを解決したのは、吸気側カムシャフトで駆動される燃料ポンプと外気に対して密閉したキャブレターの構造だ。タンク、燃料ポンプ、キャブレターは一定の圧力を保つようにレギュレターでつながれている。

ターボ・エンジンにとって、エンジンが低回転の時に急激にスロットルを開けた時の“ターボ・ラグ”が 問題になる。XJでは、エアクリーナーとサージ・タンクの間にリード ・バルブを設け、ターボが充分に給気圧を上げるまではエアクリーナー から大気圧の空気を直接キャブレタ ーに吸い込ませることで対処した。エンジン回転が上がり、排圧が高まりターボが働くと、リードバルブは閉じ、過給エンジンとして回る。サージ・タンクの圧力が高くなり過ぎると、レリーフバルブが開き、 エアクリーナーからコンプレッサーへと空気は循環させられる。

点火装置では、点火タイミングをエンジン回転数だけではなく、マニホールドの吸入負圧も検知し、同時にノックセンサーからの信号によっても進角を遅らせる”ノックセンサー付電子式負圧進角装置”の採用が注目される。エンジン内部では、クランクシャフト及びコンロッドのオイル通路が拡大され、ターボユニットはクランクのメイン・オイル・ギャラリーから強制潤滑され、タービン内の余分なオイルは独立したスカベンジング・ポンプで戻すドライ・サンプ方式と組み合わされる。

高出力に対応してピストン・クラウンは30%厚くされ、クラッチ、トランスミッションも強化された。空力的なカウリングは風洞実験によって決定され、市販マシンとしては最小の空気抵抗係数を得ている。そして、走行安定性に重大な影響を与える前輪のリフト・アップは10%軽減され、安定性を高めている。こうして、ライダーは比較的に立った楽なフォームで、超高速クルージングを快適に続けることができ、メーターパネルの視覚効果もXJ650Tをこれまでとは異次元的な高速ツーリング・スポーツとして楽しませてくれることになりそうだ。

※ヤングマシン1981年12月号より

【XJ650 TURBO 1982年海外モデル】XJ1100ターボがFIを採用していたのに対し、こちらは各社で唯一のキャブターボを採用し市販されたモデル。風洞実験によってエアロダイナミクスを追求したフルカウルをはじめとする先進的なスタイリングは’80年代前半の時代のニーズを表している。■空冷4スト並列4気筒DOHC4バルブ653㏄ 90ps/5000-8000rpm

4ストロークにリードバルブが装着されていたり(1100も採用)、リリーフバルブなど機械的な制御で成立する部分が多いXJ650ターボ。YZF-RシリーズへのFI投入でも負圧のピストンバルブ付きFIをまず投入するなど、ヤマハには1発目ではフルに電制に頼らない伝統があると思わされる内容だ。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事([特集] 幻の名車)

幻のヤマハロータリー〈RZ201〉 1972年東京モーターショウの最大の話題は彗星のように登場したこのローターリー車だ。水冷・横置きツインローターを搭載、また前輪とともに後輪にもディスクブレーキを採用[…]

石油危機で消えたポストZ1候補2台目はロータリーエンジン 1970年代初頭、ロータリーエンジンは一般的なレシプロエンジンよりも低振動でよりフラットなトルクカーブとスムーズなパワーデリバリーが実現できる[…]

イタリアンイメージをネーミングやデザインに注入 これらデザインスケッチ等は、1989年8月にウェルカムプラザ青山で実施された「MOVE」展で公開されたもの。これは本田技術研究所 朝霞研究所が企画して実[…]

2ストローク90ccの「CO-29」は、キーレスにポップアップスクリーン採用 1988年に劇場版「AKIRA」が公開された翌年、1989年8月にウェルカムプラザ青山で「MOVE HONDA MOTOR[…]

1984年にツインチューブフレームを採用していた これはホンダウェルカムプラザ青山で1989年8月に開催されたイベント「MOVE」に出品されたプロトタイプのCR-1。モトクロッサー、CR500Rのエン[…]

最新の関連記事(ヤマハ [YAMAHA] | 名車/旧車/絶版車)

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

フラッグシップの最速争いに対抗しながらスーパースポーツの牙城を崩さないハンドリング重視を貫く! 1985年に水冷DOHC5バルブのFZ750をリリース、パフォーマンスでトップクラスへ踊りでたヤマハは、[…]

エジプトのファラオラリーでテネレが切り開いた砂漠走破を2スト250レプリカエンジンが成し遂げた! 1987年の東京モーターショーに、ヤマハはファンの意表をつくモデルを発表した。直前にエジプトの砂漠を4[…]

RZ250の完成度を高めずにいられないライダー揃いの開発陣! ’80年代の2スト人気に火をつけたRZ250。排気ガス規制などで2ストロードスポーツが終焉を迎えたといわれていた空気を、水冷化をはじめすべ[…]

ヤマハで初の75°Vツインをヨーロピアンスポーツでも展開! 1980年秋、ヤマハはIFMA(ケルンショー)で初めて750ccのVツインをお披露目した。 大型バイクはDOHC4気筒であることが条件のよう[…]

人気記事ランキング(全体)

日常の足として”ちょうどいい”を訴求 日々の買い物、駅までの送迎、あるいは農作業。そんな日常の足に、大型の自動車はオーバースペックであり、重い維持費がのしかかる。かといって、二輪車は転倒のリスクや悪天[…]

7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]

GTRは5台の予定がけっきょくは28台を製造 ロードカーとしてマクラーレンF1が登場したのは1992年のこと。ちなみに、この年デビューのスポーツカーはRX-7(FD)やインプレッサWRX、ダッジ・バイ[…]

ミラーの奥に潜む影…覆面パトカーはどんな車種が多いのか まず押さえておきたいのはベース車両の傾向。国内で多く採用されているのは、トヨタ・クラウンや日産・スカイラインといった中〜大型セダンだ。いずれも街[…]

グループ5マシンの935スタイルからスタート そもそも、フラットノーズは1970年代初頭に、バイザッハの敏腕エンジニアだったノルベルト・ジンガーがグループ5レギュレーションの穴をついたことが始まりでし[…]

最新の投稿記事(全体)

ライダーの夏を彩る「名探偵コナン」コラボ ワークマンが送る、名探偵コナンとのコラボアイテムのコンセプトは「夏の難事件は、ワークマンが解決」。真夏のアスファルトからの照り返しや、突然のゲリラ豪雨など、夏[…]

現行レギュレーションは最後になる2026年 2月27日に開幕を迎えたMotoGP2026シーズン。注目のトピックスはたくさんありますが、僕が注目しているのは1000ccエンジンとミシュランのワンメイク[…]

河津桜祭りは2月7日~3月8日まで開催! モーサイをご覧の皆様こんにちは。モータージャーナリストの相京です。最近はライターよりyoutube活動の方が多め。そして、近ごろは河津観光アンバサダーも担当し[…]

スーパースポーツより贅沢な感性を追求した最速頂点バイク! 1984年、それまで空冷DOHC4気筒で牙城を守り続けたカワサキが、初の水冷化と先鋭フルカウルのGPZ900R Ninjaで世界最速宣言を謳っ[…]

GTRは5台の予定がけっきょくは28台を製造 ロードカーとしてマクラーレンF1が登場したのは1992年のこと。ちなみに、この年デビューのスポーツカーはRX-7(FD)やインプレッサWRX、ダッジ・バイ[…]

- 1

- 2