「とにかくエキサイティングなマシンだよ」マイケル黒田はやや興奮気味に語った。発売の待たれるRZは今だ我われの前に姿を現わさず、洩れ聞く怪情報に期待はつのる一方だ。マイケルはイギリスへ飛んだ。もちろんRZ (現地名RD)に乗るために。マン島で彼の駆るRZに後姿を見せつけて走り去ったのは、オーバー1Lのモンスターたちだけだったという。 ※ヤングマシン1980年8月号より

●レポート:マイケル黒田 ●撮影:いわた・げん ●初出:ヤングマシン1980年8月号

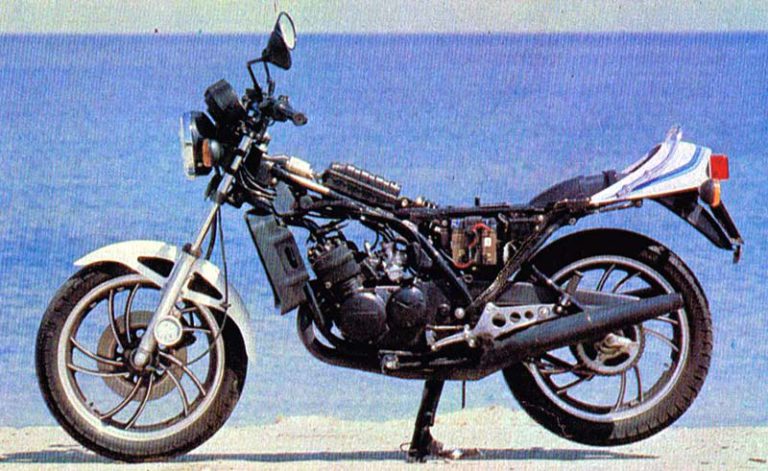

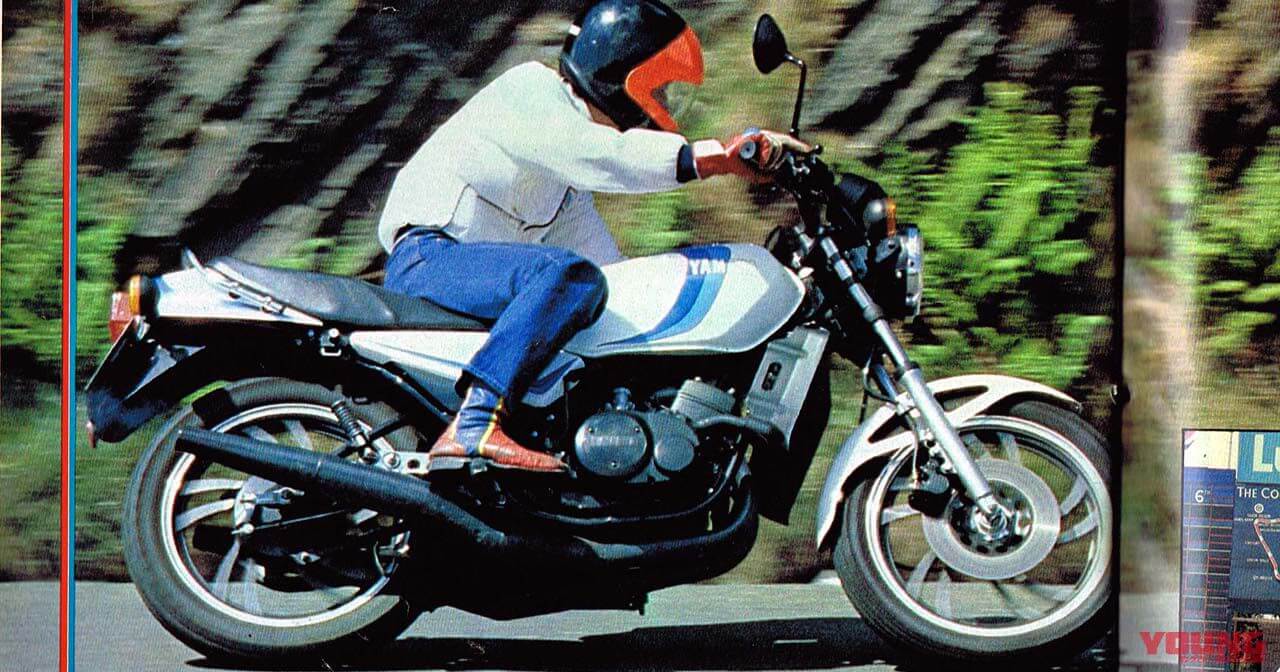

スリムでダイナミックなデザイン

黒いラジエーターとエンジンが流線形の燃料タンクの下に細いパイプで吊り下げられている。ロードスポーツとしては初のモノクロス式サスペンション採用によってリヤショックが車体内部に収納されたため、車体後半部のデザインは非常にスッキリした感じだ。タンク、サイドカバー、テールスポイラーは白く塗られ、濃淡2色の青いストライプが描かれている。フェンダーも白、強烈な迫力を感じさせるデザインではないが、軽快さと躍動感が溢れる。ヤマハ自慢のイタリック・キャストホイール、のデザインも、いかにも走りを印象付けるに役立つ。

幅が狭い適当なカーブを描くハンドルを握れば、左には120マイルまでの速度計、右には9500rpmからレ ッドゾーンの回転計が目に飛び込んでくる。回転計の下には一体式の水温計が組み込まれ、RD250LCが タダモノではないことを主張する。停車時の足着き性は、このクラスではやや高めのシート高のため、少し前までの750cc並み。もっとも軽くてスリムだから気にはならない。大きいが軽いという印象は、旧型RDより一回り大きな全長2055mm、ホイールベース1359mm、重量138kgというスペックにより実証される。

面白いのは、フットレスト後方に取り付けられた“ヒールボード?” である。高く持ち上げられたマフラーに足を触らせないためか、あるいは常に振動するシフトペダルから足を離しておくためか、理由は2つ考えられるのであるが。全体の印象は、いかにも走りそうなウルトラ・ライト・スポーツにふさわしいデザインというところ。

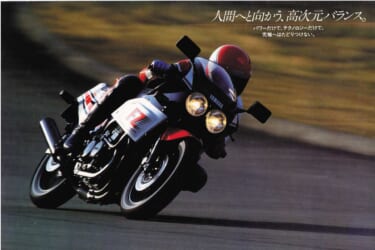

【YAMAHA RD250LC 1980年型欧州仕様】イギリス国内でも新型ヤマハRD250LC (日本名RZ250)は”公道を走るTZ”として強烈な関心を呼んでいる。少しでも人の集まる場所に停めると、たちまち人垣の間に埋もれてしまう。

始動の儀式、そして猛烈な加速

エンジン始動には手順が必要だ。メインスイッチのキーが渋かったのはテスト車だけのことだろう。だが、基本的に幾つか問題もある。燃料コックは通常型なので始動前にオンし、停止後はオフにする操作が必要なことは仕方がない。次に、右フットレストを折り畳まなければならない。右手でキックペダルを引き出し、これでキック始動の準備ができたことになる。キャブレター左側のスターターノブを引き、空キックを数回。スイッチをオンにし、キックをする。「アイドリング状態での排気音は意外に静かで高出力型にありがちな弾けるような音はよく消されている。

水冷式のため、ウォームアップには充分に時間をかけた方がよい。というのは、キャブレターのセッティングか、広報用の高速型プラグのためか、中低速ではかぶり気味の傾向があったためだ。慎重にレーシングしながら水温を上げてやる。とはいっても、水温計の針は左端から僅かしか動かないから、針が少しでも動いたら出発して良い。

エンジンは5000rpm以下では回っているだけという印象だ。ローギヤに放り込んだら、スロットルをひねって回転を5000rpm以上に保ち、クラッチをすっとつないでやる。クラッチの感触は良好で、スムースな半クラッチをつかみやすい。街中での走行では、4000rpm以下でもシフトアップできる。ただ、エンジンを2点でラバーマウントしている関係から、シフト時にペダルにバネのような感覚を生じ、操作に必要な力もストロークも大きくなる。回転を上げてやれば、シフトに必要な力こそ大きいが、作動は確実になりギヤ抜けは発生しない。ただし、ヨーロッパ人種に合わせているためフットレストとシフトペダルの距離が遠く、26.5cmの大足でも爪先でシフトする必要があった。しかし、細部の不都合を無視できるぐらい加速感覚は素晴らしい。まさにレーサーフィーリングなのだ。

回転が5800rpmに達するまではもたつくが、 6000rpmからはレスポンスが一変し、7000~9000rpmの範囲では気違いじみたダッシュをする。クラッチを握る左手とシフトペダルを操作する左足だけが忙しく動かされ、タコメーターは8000以上を指したままスピードメーターの針がぐんぐんと上昇してゆく。パワーゾーンに入った時のエンジンの特性は極めてハードな高出力を発揮するタイプである。エンジンは最大出力35.5ps/8500rpmを常に発揮しようとダッシュする。スロットルコントロールの幅は少ない。その気になれば、6速・5000rpm、時速55マイル (88km)で走らすこともできるが、フヌケの状態だ。5000rpmは丁度レスポンスの最悪な回転数なので、それ以下で経済的にボーッと走るか、6000以上のダッシュ領域を使うか決める方がよい。僕は勿論、市街地以外は速度無制限のマン島では全開走行を続けた。

急なヘアピンから登り坂で立ち上がるグースネックで、初めて1台のバイクに抜かれた。相手はラベルダ1000だった。全開の追撃が始まる。これまでのヤマハのエンジンとは性格が一変し、最大出力発生回転の8500を超えても9500ぐらいまでエンジンは一気に吹き上がり、その気になれば10000rpmも回ってくれる。この特性を生かし、8000~10000 rpmをキープして走ると、登り坂でも5速9000rpm時速90マイル(144km)に達する。さすがに登り坂では離されはするが、軽快な操縦性を生かしてバンガローに着くまでラベル ダの後について走ることができた。7000以上のスロットルコントロールが難しいことなどは、この速さの前には問題ではない。速度の調整は右手ではなく、左足の6回の操作で行えば良いのだから。

9500rpmをレッドゾーンとした回転計。実際は楽に1万を越える。※取材時期は1980年6月と推測される。日本では同年8月にRZ250が発売されるので、まさにその直前だった。

独特なモノクロス操縦感覚

素晴らしいエンジン出力に比較すると、足回りはやや馴れを要求する部分を多く残しているのも確かだ。ブレーキは前後ともヨーロッパのアウトバーン向きなのか、プログレッシブであるが操作力が大きく、通常の操作力では甘く感じる。思い切って握りしめるか踏みつければ効いてはくれるが、微妙な効き味を得られないため、コーナーの連続ではより強力さが欲しくなった。フロントに関しては、レバーが遠いことも一因で、調整ネジを合わせれば印象は少しは良くなる。リヤに関しては、レバー比のとり方が影響しているので、日本仕様では少しシャープな方が望ましい。

コーナー進入に際して、大したブレーキングはしていないにもかかわらずノーズダイブの傾向が強いこともRD250LCの特性のようだ。立ち気味のフォーク、カンチレバー式サスペンションの作用点、サスペンションのセッティングなどが影響しているようで、馴れが必要だ。この時、フロントフォークはほとんどボトミングに近い、ブラケットに2cmほどストロークを残すところまで沈み込んでしまっている。フォークの動き自体は、初期作動も含めて非常に良いのだが、前後のダンパーの減衰力はマン島マウンテンコースではやや弱過ぎたようだ。このため、リヤショックのスプリングセットを最弱にして後を沈み込ますセットにしてからは、僕の60kgの体重ではバランスが向上した。

いずれにせよ、荒れた路面を高速で走る時には、やや浮き足だった感覚が生まれ、落着きがない。特にカークマイケルを過ぎて、有名なジャンピングスポットのあるバラフからスルビー、さらに山登りにかけては路面が荒れており、タテ目地もあるが、時速80~90マイルで軽く連続したウォブルが発生する。この時、前後のタイヤはバウンスを起こしているが、フロントは垂直方向、リヤは左右方向の落ち着きのなさを感じることになる。というのも、RD250LCの後輪の動きは、シート下の垂直な振動としてライダーに伝えられるためだ。このモノクロス感覚はRDならではのもので、通常のバイクの前後のシーソー的揺動に馴れた感覚をRDに合わせるには時間が必要になる。

フォークの静止状態での沈み込みが少ないにもかかわらず、ピッチングモーションが大きいのでコーナリング特性も一風変ったものになる。高速になるにつれ立ち傾向が生まれ、ハンドリングに粘りが出ることも250ccとは思えないRDの特長であるが、リヤタイヤのグリップの良さが全てを決定しているようだ。基本的にはラインを決めて走るべき操縦性のバイクで、タイトコーナーなどで勾配の変化があるとフロントに荷重をかけにくい。だからオーバースピードでブレーキングしながらコーナーへ入る時のハンドルの切れ込みは少ないが、倒し込みにフロントの粘りがある。

スロットルを開けると、テールが流れるより、フロントを押し流すような独特な感覚が生じる。この原因は、リグパターンのヨコハマ製3.00-18のフロントタイヤにあるのではないかという気もする。非常に良いノンスリップ舗装以外の路面では、RDのバンク角の深さに対してタイヤのグリップは不足。荒れたタテ目地変化に対してニブリングは良くなく、フロントはよれっ放しになる。より溝の浅い前後ブロックタイヤなどに変えると、マウンテン・コースでの印象は変ったかも知れない。

無論、良い点もある。平坦な路面での操縦安定性は最高で、倒し込みや引き起こしも嘘のように軽い。雨の中での走行も快適で、スリップ限界も高く、その感覚もよく伝わってくる。何台のビッグバイクを抜いたか判らないぐらい飛ばせた。要するに、猛烈に荒れた路面を全開で走るということを条件に入れてなかっただけのことに違いない。

裸のRZ。ちょうどライダーの尻の下にセットされたスプリング・ダンパーユニットに注意。モノクロス・サスは特に不整地で突き上げるような独特の挙動を示す。

難点もあるが、RD250LCは素晴らしいバイク

ところで、操縦感覚に違和感を感じたということは、レーサー並みに後退したフットレスト、比較的に高く膝が下の方に行ってしまうシート面、低いコンチ型ハンドルの位置関係が影響しているともいえそうだ。細かい操作の作用点が、通常のバイクとはかなり違うということ、これはRD乗りが馴れねばならない宿命ともいえそうである。なお、フットレスト後のヒールプレートはコーナリング中には邪魔な存在になり、フットレストに体重をかけることがやりにくくなる。というのも、ラバーマウントしたエンジンが常に揺動するため、リンク機構を介したシフトペダルが動いているのだが、クルージング中はべダルから足を離しておく必要があるからなのである。体感する振動がないことでラバーマウントは大正解であるが、シフト感覚やシフト直後のチェーンスナッチ対策には改良が望まれる。

色々な難点もあるが、RD250LCは素晴らしいバイクであることだけは確かである。日の沈んだTTコースを、H4ハロゲンライトの照明だけを頼りに全開走行を続けた時もそう思った。ライトは明るく配光も良い。特にアップビームにすれば、左右の広がりも充分ありながら、100m先のコース標識が楽々と照らし出される。ディマースイッチの操作も良く、対向車の群れと時速200km以上ですれ違いながら、特に不安もなかった。

そう、走るだけではない。メインテナンスの面では、やりにくい左右キャブレターの同調をスロットルバ ルプの穴とサイドの窓で簡単に合わせられるなどの工夫もしている。エアクリーナーボックスの薄いゴム製パッキンの扱いにくさ、前述したシートのビニール表皮、タイヤなどの改良希望点もあるが、この素晴らしく速いヤマハ RD250LC がマニア待望のサラブレッドであることだけは間違いがない。最速区間が規制されて試せなかった最高速、実際に時速170kmに達するものか? 次にRD250LC試乗の機会が与えられたら、改めて詳しい報告をしたいと思っている。あるいは僕自身の買ったバイクになるかもしれないが……。

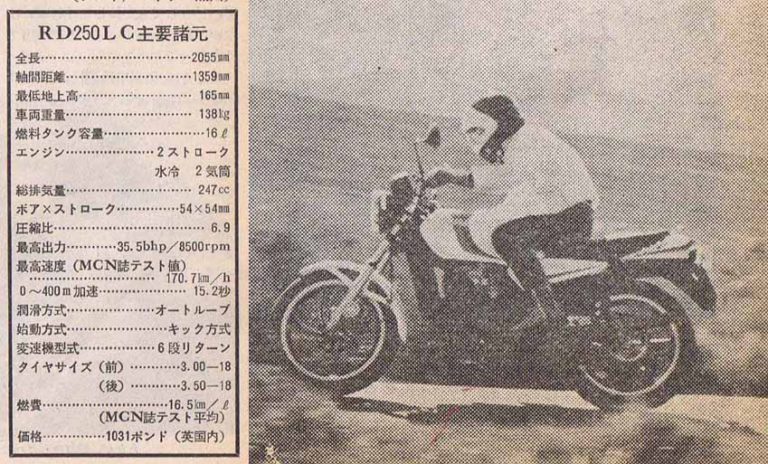

RD250LC 主要諸元

ヤングマシン1980年8月号

※本記事の文責は当該執筆者(もしくはメディア)に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

あなたにおすすめの関連記事

あの頃の中型 青春名車録「2ストの台頭」(昭和55年) 1970年代(昭和45年~)、国内における250ccクラスの人気は低迷していた。車検がないためコスト的に有利だが、当時は車体設計が400ccと共[…]

「ワークスマシンと同時開発」それだけ聞けば十分だった〈ヤマハ FZ400R〉 市販レーサーと同時開発したNS250Rがリリースされた'84年5月。400クラスにも同様の手法で開発されたマシンが、ヤマハ[…]

さらに円熟する2スト〈ヤマハ TZR250〉 スズキのガンマ/ホンダのNSと、高性能レプリカが矢継ぎ早に出揃い、大ヒットを記録していた。この潮流をみたヤマハはRZ250Rにカウルを装着して対抗するも、[…]

タイでは生きた伝説として存続するSR400 1978年に初代モデルが登場してから43年間、細かいモデルチェンジはあったものの原型を保ったまま販売され続けてきたのがSR400だ。当初はストローク違いの兄[…]

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

インライン4の元祖CB750Fは第3世代で原点追求に徹していた! 1983年12月、ホンダはナナハンでは5年ぶりの直4NewエンジンのCBX750Fをリリースした。 当時のホンダはV4旋風で殴り込みを[…]

400ccでも360°クランクが路面を蹴る力強さで圧倒的! 1982年にVF750SABRE(セイバー)とアメリカン・スタイルのMAGNA(マグナ)でスタートしたV4攻勢。 当時は世界GP頂点が500[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

ナナハン復権の号砲! CB750Fは、わずか4年で劇的進化 CB900Fと同時進行で開発された750F。ところが1979年早々から欧州で900F、北米で750Fが発売されたにもかかわらず、なぜか日本で[…]

最新の関連記事(ヤマハ [YAMAHA])

2月14日発売:カワサキ Z1100 / Z1100 SE 自然吸気Zシリーズの最大排気量モデルとなる新型「Z1100」および「Z1100 SE」がいよいよ2月14日に発売される。排気量を1099cc[…]

フラッグシップの最速争いに対抗しながらスーパースポーツの牙城を崩さないハンドリング重視を貫く! 1985年に水冷DOHC5バルブのFZ750をリリース、パフォーマンスでトップクラスへ踊りでたヤマハは、[…]

待望の新基準原付「JOG ONE(ジョグワン)」 本題のパーツ紹介に入る前に、車両について軽くおさらいしておこう。JOG ONEは、生産終了した50ccクラスの穴を埋めるべく、軽量コンパクトな原付二種[…]

静粛な始動をもたらすスマートモータージェネレーターなどはジョグ125そのまま ヤマハの新基準原付(以下 新原付)「JOG ONE」が発表された! これまで50ccエンジンの原付一種はホンダからのOEM[…]

北米版BW’S「ZUMA 125」2026年モデルが登場、タフなSUVスタイルは健在 台湾生産で日本でもなじみ深いSUVスクーター「BW’S」の北米向けモデル、「ZUMA 125」の2026年モデルが[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

爆誕! JDミゼット号250アスリート 「ジャパンドラッグ JDミゼット号250 アスリート(以下、JDミゼット号250)」とは、APトライク250をベースに株式会社ジャパンドラッグ(埼玉・川越)が仕[…]

なぜ、これほどまでに売れるのか? ワークマンのリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」が、異常とも言える売れ行きを見せている。 2025年の秋冬商戦に向けた第1弾は、用意された211万着が[…]

日本に導入される可能性も?! ホンダはタイで、PCX160をベースにクロスオーバー仕立てとした軽二輪スクーター「ADV160」の新型2026年モデルを発表した(インドネシアでは昨秋発表)。新たにスマー[…]

最新の投稿記事(全体)

理想のスタートダッシュを決める「購入サポートキャンペーン」 Hondaでは「Rebel 250 E-Clutch」および「Rebel 250 S Edition E-Clutch」の新車成約者を対象に[…]

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

X350の実力を証明した瞬間! こんなに嬉しいことはない。表彰台の真ん中に立つのは「ウィズハーレーレーシング」のエース宮中洋樹さん(RSYライダーズサロン横浜所属)だ。 ボクたち「ウィズハーレーレーシ[…]

「寒さ」を我慢する時代は終わった 冬の寒さは不快なだけではない。身体をこわばらせ、思考力を低下させ、日々のパフォーマンスを著しく下げる要因となる。 2026年2月12日から17日まで開催されているPo[…]

終わらないハンターカブの進化と魅力 2020年の初代モデルの登場以来、CT125ハンターカブの魅力は留まることを知らない。 先日発表された2026年モデルでは、初代で人気を博した「マットフレスコブラウ[…]

- 1

- 2