![ホンダNR750 [名車バイクレビュー]](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2023/02/RideHi_NR750.jpg)

●文:ライドハイ編集部(根本健) ●写真:大谷耕一

ビッグシングルのような低中速パンチ&ジェットフィールの高回転!

Part1で触れたように、鈴鹿のバックストレートで2速も6速も同じ加速Gという、経験したことのない哮(たけ)り狂ったダッシュに怖れを感じつつ、もっともインパクトが大きかったのが、強大なトラクション。中速域はもちろん、コーナーで2~3速ほど上のギヤへ放り込んだ街乗り回転域でさえ、開ければ路面を蹴って曲がっていく。

4ストビッグシングルのオフロードモデルで、ターンの出口でガバッと開けると、ドバーッとテールが振り出しそうでも、後輪が石を跳ね飛ばしながら必要な噛み込みで、前に進む旋回加速へと変換してくれる、あの瞬発力とグリップするトラクションがあるのだ。

これが、オーバルピストンのポテンシャル…。NR500で、2ストの500ccに負けずブチ抜くために必要な130psに対して、2万rpm上限で得るバルブ面積の合計がどうにも不足する(丸い燃焼室に欲しい面積の丸いバルブを並べると、大径化は○が重なり、小径化で多バルブにした配置でもかえって使わない面積が増えてしまう)。

それを、ある朝の通勤で信号機を見たとき、長円になら収まるかもと閃き、オーバルに吸気4バルブ排気4バルブを横に並べる気筒あたり8バルブにしてみたら、計算上は目標出力に達すると結論づけて、チャレンジがスタートした由。

これによって増える吸気量は、20%近く。言い換えれば、排気量が20%大きなエンジンのパフォーマンスを得られることになる。

750ccなら900ccクラス、そりゃ低い回転域の力強さが違って当然だ。というより、この多バルブと燃焼室がコンパクトな組み合わせは、最大出力でひとまわり大きな排気量と同じどころか、レスポンスが瞬発的で燃焼によるダッシュ力が、これまでにないエンジン特性を生んでいる…。

そんな風に伝わってくるポテンシャルの発見に、胸が破裂しそうなほどドキドキする“ときめき”を感じていた。

中速のトルク、「経験上すぐ消せるのでご安心を」の意外な言葉!?

マシンから降りてまず、6速での回転数を知らせると、300km/hオーバーと告げられる。そして、興奮気味に経験のない中速域の力強さを称賛したら、「あ~、それ邪魔ですよネ。散々経験してるので、すぐ消せますのでご安心を」と即答された。

エッ!? せっかくあるトラクションに好都合な力強さ、しかも開けてからのトルキーな追従が曲がれる特性で楽しくて仕方なかったので、「なんで消すとか言いだすの?」と問いただすと、「NR500では、パーシャル区間が安定せず、立ち上がりで2次曲線的に加速しない」とライダーからの不満が多く、そこをなだらかに繋ぐ吸排設定からキャブレーションまで、ノウハウをたっぷり積み上げたとのこと。

何年も前の500ccのグランプリはともかく、ビッグバイクはそういった乗り方をしないし、このプロジェクトは市販車で必要になるアレンジもテーマのひとつ、このツーリングしやすいポテンシャルをむしろ重点的に伸ばしましょう!と力説した……

※本記事は2023年2月1日公開記事を再編集したものです。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

ライドハイの最新記事

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

インライン4の元祖CB750Fは第3世代で原点追求に徹していた! 1983年12月、ホンダはナナハンでは5年ぶりの直4NewエンジンのCBX750Fをリリースした。 当時のホンダはV4旋風で殴り込みを[…]

400ccでも360°クランクが路面を蹴る力強さで圧倒的! 1982年にVF750SABRE(セイバー)とアメリカン・スタイルのMAGNA(マグナ)でスタートしたV4攻勢。 当時は世界GP頂点が500[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車 | ホンダ [HONDA])

RCBテクノロジーを継承し誕生したCB900F CB750FOURの登場から10年ライバル車の追撃から復権するためホンダが選択したのは耐久レース常勝のワークスマシンRCB1000の心臓を持ち既存のバイ[…]

インライン4の元祖CB750Fは第3世代で原点追求に徹していた! 1983年12月、ホンダはナナハンでは5年ぶりの直4NewエンジンのCBX750Fをリリースした。 当時のホンダはV4旋風で殴り込みを[…]

400ccでも360°クランクが路面を蹴る力強さで圧倒的! 1982年にVF750SABRE(セイバー)とアメリカン・スタイルのMAGNA(マグナ)でスタートしたV4攻勢。 当時は世界GP頂点が500[…]

ナナハン復権の号砲! CB750Fは、わずか4年で劇的進化 CB900Fと同時進行で開発された750F。ところが1979年早々から欧州で900F、北米で750Fが発売されたにもかかわらず、なぜか日本で[…]

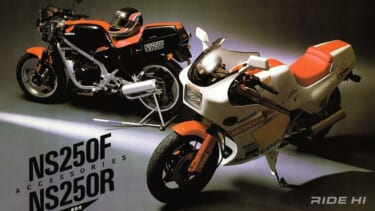

3年はかかる進化を1年以内に詰め込む猛スピード開発! 世界GPを4ストNR500ではなく、2ストローク3気筒のNS500で闘うと急遽方針転換したホンダは、市販ロードスポーツにも2スト路線を敷く宿命とな[…]

最新の関連記事(ネモケンのこのバイクに注目)

新型4気筒を待ち焦がれていたホンダファン CBにXが加わった車名のCBX400Fは、1981年10月にデビュー。バイクブーム真っ只中で爆発的な人気を誇ったホンダの切り札となったマシンだ。 実はカワサキ[…]

ボクサーエンジンの誕生、最強バイクとして世界中でコピー BMWといえば、2輪メーカーとしてスーパーバイクS1000系からボクサーのRシリーズなど、スポーツバイクで世界トップに位置づけられるメーカーだ。[…]

特別な存在をアピールする“衝撃”=IMPULSEと名付けたバイク スズキには、1982年から400ccネイキッドのシリーズに「IMPULSE(インパルス)」と銘打ったバイクが存在した。 IMPULSE[…]

250ccの4気筒はパフォーマンスで不利。それでも届けたかった4気筒の贅沢な快適さ 250ccで4気筒…。1982年当時、それは国産ライバルメーカーが手をつけていないカテゴリーだった。 1976年にD[…]

一般公道は乗りやすさ最優先、そのコンセプトを後方排気でピュアレーシーへ ヤマハは、1980年にレーサーレプリカ時代の幕開けともいうべきRZ250を発売。一躍250ccをビッグバイクを凌ぐパフォーマンス[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

現行2025年モデルの概要を知るなら… 発売記事を読もう。2025年モデルにおける最大のトピックは、なんと言っても足つき性を改善した「アクセサリーパッケージ XSR125 Low」の設定だ。 XSR1[…]

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

最新の投稿記事(全体)

Y’S GEARの新作コレクション バイクメーカー・ヤマハのノウハウを惜しみなく投入するY’S GEAR(ワイズギア)から、2026年モデルの新作コレクションが届いた!今年はオリジナルヘルメット3型を[…]

最新モデルについて知るなら…最新モデル発売記事を読もう これから新車での購入を考えているなら、まずは最新の2026年モデルをチェックしておこう。W800の2026年モデルはカラーリングを一新し、202[…]

伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]

ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]

ライディングの「固定姿勢」によるコリを狙い撃つ バイク乗りなら経験しがちな、ツーリング後の身体の悲鳴。ヘルメットの重みで張る首筋、前傾姿勢で固まる背中、ニーグリップで酷使した太もも。楽しい時間の裏側に[…]

![NR750のクランク|ホンダNR750 [名車バイクレビュー] オーバルピストンの衝撃【Part2:ネモケン1987ルマン24時間出場に向けた車体開発】](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/03/RH_honda_nr750-02_221220_-2-768x432.jpg)

![ホンダNR750|ホンダNR750 [名車バイクレビュー] オーバルピストンの衝撃【Part2:ネモケン1987ルマン24時間出場に向けた車体開発】](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/03/RH_honda_nr750-02_221220_-1-768x432.jpg)