●文:ライドハイ編集部(根本健)

トラクションによって曲がりやすくなり、安定するとは知ってるけれど、加速でスピードが出てしまう怖さで躊躇してしまう…

カーブで曲がりながら加速をすると、後輪が路面を蹴って曲がれるチカラが増え、安定感も増えるのは、カーブの後半で直線が見えてきた出口とかで体験するので知っている。でも加速をすれば当然スピードも出てしまう。だからもっと手前の、コーナーの途中からスロットルを捻るなんて、リスクを予感して怖さが先に立つので、そんな攻めたコーナリングは自分の領域じゃないと思っている。

そんなあなたに、トラクションには“攻めるためのテク”だけじゃない、“安心と楽しい”をもたらす使い方があるのをお伝えしよう。

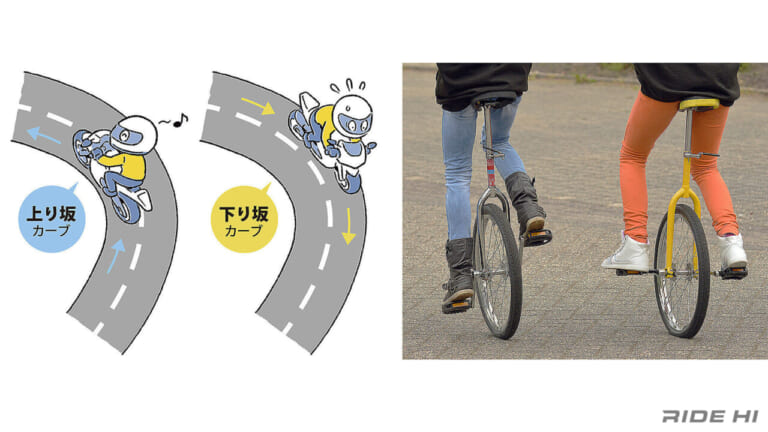

まずはおさらい。上り勾配のカーブは走りやすく、下りは何となく不安に思うライダーがほとんどだ。上り勾配はスロットルを開けて加速状態にしているため、後輪が路面に押し付けられて、曲がる旋回方向を強めたり安定させる効果があるからだ。

子どもの頃に遊んだ一輪車が、曲がるときには車輪を傾けながらペダルを漕ぐと行きたい方向へ確実に進んでいくのを経験されたと思う。この原理と同じで、これがトラクションの正体。下り勾配は速度が増えないようにスロットルは閉じっぱなしなので、直感的にどこへ向かっていくのか不安に思う状態というわけだ。

丁寧な少しの開度では効果が出ない。加速の鈍い低い回転域でスロットルを大きめに捻る!

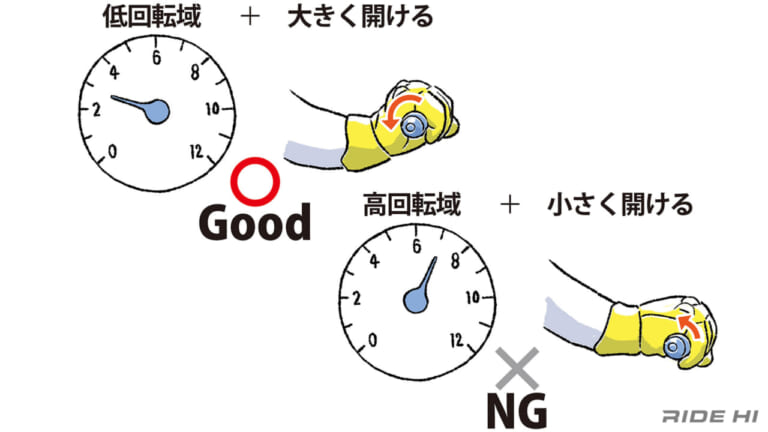

そのトラクションで誤解されやすいのが、スロットル開度について。厄介なのが、あまり加速しないよう小さなスロットル開度でいると、トラクション効果が生じないという面があるからだ。

やんわり徐々に速度が増えていく程度の加速だと、後輪は路面を蹴るほどのトルクを伝えない。これだと、カーブで旋回しているときに後輪が路面をグリップしている状態を、旋回方向を強めたり安定させたりするチカラが上回れないのだ。

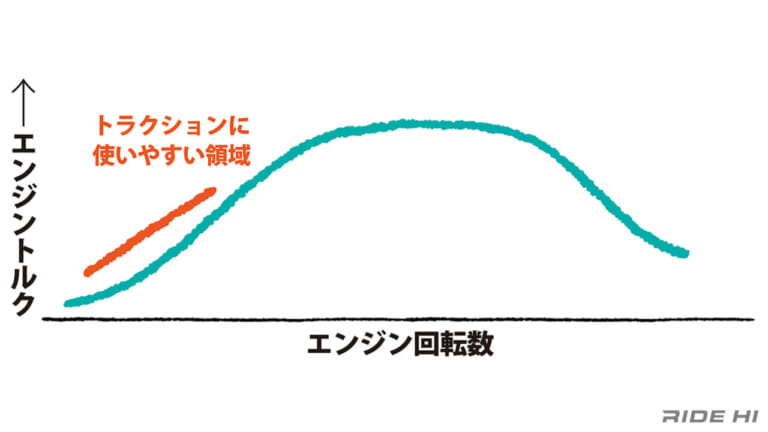

そこで、加速力の強くない低い回転域でスロットルを大きめに開けることで、短時間に速度が上昇しない状態と、路面へトルクをグイグイ伝える状態のふたつが同時に得られるようになる。

しかも低い回転域であれば、トルクが上昇していく率の高い領域が存在していて、いきなり空転などの傍若無人ぶりは絶対に起こらず、エンジンの各気筒が燃焼爆発する脈動が刻まれた、路面に噛み込むような掴み方(グリップ)が発揮されるのだ。

2気筒エンジンが270°位相クランクで、不等間隔爆発として後輪をパルシブに小刻み状態で回転させるバイクが多いのも、この低い回転域からせいぜい中速域までが主に使われる前提であるのを忘れるわけにはいかない。

まずは直線で低い回転域の加速を試す。お尻のシート座面に体重+αを感じればOK!

とはいえ、中型クラス以上、ましてやビッグバイクとなると、いくら低い回転域でもスロットルを大きめに捻ったら、いきなり狂ったようにダッシュして振り落とされそうにならないだろうか。そんな不安を払拭するために、前後に交通のない広い道路で、3速以上で2,000rpmから、もしくは2,500rpmあたりの回転域でスロットル開度をいろいろ試してみよう。

さすがにどんなハイパーマシンも、内燃機関であるかぎりジワッとしか加速できない。それにこの回転域は、万一路面が濡れているなど滑りやすい状況に陥っても、ピークの高回転域のように最高出力が発生する回転まで一気に空転することがないのも、大きな安心材料だ。

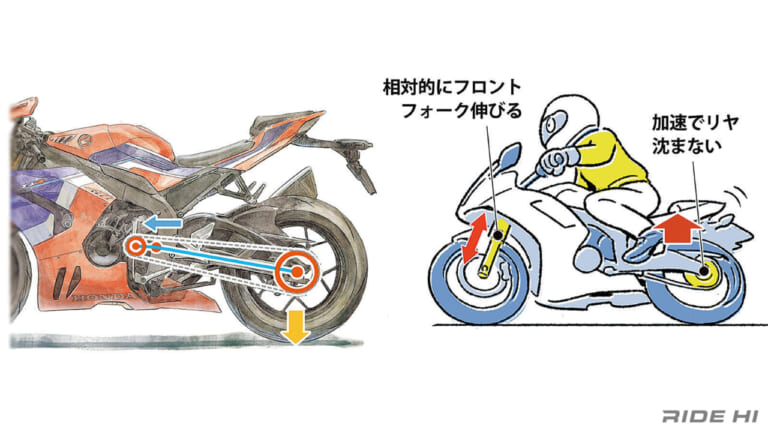

これを確かめたら、これも広めで緩いカーブを、浅いバンク角で曲がっている状態で3速以上の2,000rpmからサクッと1/3開度まで捻ってみよう。このときシート座面に対し、お尻との面圧がちょっとでも増えているのを感じれば、後輪はトラクション効果が発揮できている状態といえる。

実は、バイクは加速するとリヤが沈むと勘違いしているライダーが多い。だが、もしそうだとしたら、カーブを旋回中に出口へ向かって加速をした瞬間、後輪は相対的に路面から離れる方向(リヤサスが縮む方向)へ動こうとしてスリップしてしまう……

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。

ライドハイの最新記事

フラッグシップの最速争いに対抗しながらスーパースポーツの牙城を崩さないハンドリング重視を貫く! 1985年に水冷DOHC5バルブのFZ750をリリース、パフォーマンスでトップクラスへ踊りでたヤマハは、[…]

ザッパーが実は優れたハンドリングの評判で売れ線モデルに! 1972年のZ1で見事に初の4ストロークDOHC4気筒で大成功を収めたカワサキ。 破竹の勢いで世界を席巻していく流れの中で、カワサキは君臨する[…]

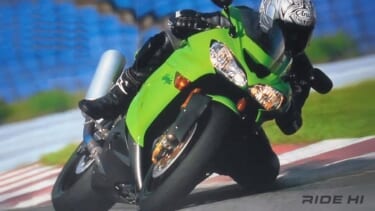

リッタークラスでサーキットを目指す過激なコンセプト! カワサキは2000年まで、フラッグシップとして世界最速に君臨するのが、半ばブランドのこだわりに近い歴史を歩んでいた。 しかしそれはサーキットで勝負[…]

ゼファーの対極に水冷ネイキッドを発想したときの狙いドコロ…… カワサキは1989年に大ヒットとなった「ゼファー」の空冷ネイキッドが圧倒的シェアを拡大するなか、ライバルの攻勢を見据え次世代ネイキッドの模[…]

日本では趣味性をアピール、海外では醍醐味を楽しむスポーツ性で人気! 1990年代に入ると、ヤマハではスーパーツイン構想がアタマをもたげてきた。 きっかけはパリ・ダカールでの新たな挑戦から発想したTDM[…]

最新の関連記事(ライディングテクニック)

ピーキーに力強くより、先がイメージできる変化率、欲しいのはアテにできるトラクションの過渡特性! 私、ネモケンが1975~1978年に世界GP転戦したとき、親しかったバリー・シーン(Barry Shee[…]

シリーズ第12回は最終回特別応用偏! 白バイと言えばヤングマシン! 長きにわたって白バイを取材し、現役白バイ隊員による安全ライテク連載や白バイ全国大会密着取材など、公道安全運転のお手本として白バイ流の[…]

シリーズ第11回はクイーンスターズ・スペシャルQ&A! 白バイと言えばヤングマシン! 長きにわたって白バイを取材し、現役白バイ隊員による安全ライテク連載や白バイ全国大会密着取材など、公道安全運[…]

シリーズ第10回は『クイーンスターズ』に学ぶ「取り回し」だ! 白バイと言えばヤングマシン! 長きにわたって白バイを取材し、現役白バイ隊員による安全ライテク連載や白バイ全国大会密着取材など、公道安全運転[…]

シリーズ第9回は『クイーンスターズ』と一緒に「引き起こし」だ! 白バイと言えばヤングマシン! 長きにわたって白バイを取材し、現役白バイ隊員による安全ライテク連載や白バイ全国大会密着取材など、公道安全運[…]

人気記事ランキング(全体)

2025/9/16:衝撃のシルエットティザー公開 中国のSNS『微博』で「新しい命を創造する」というメッセージとともに、丸目ネイキッドのシルエットが公開された。画像の解析からは、丸型ヘッドライトやダブ[…]

強度は「太さ」よりも「焼き入れ」で確保する 多くのライダーは「チェーンは太いほど強い」と考えがちだ。確かに物理的な切断に対して太さは正義だが、それは同時に携帯性を犠牲にすることを意味する。カエディアが[…]

窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙う理由 窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙うのは「盗みやすく確実に売れる」というのが、大きな理由です。実は近年、窃盗件数自体は減少していると同時に検挙率は[…]

「2色×2段階の明るさ」切り替えて使える調光機能搭載! 灯火類に関するアフターパーツを幅広くラインナップするエフシーエルから、ユニークなモデルが登場したので紹介していこう。エフシーエルは、バイクや自動[…]

待望の「ドア付き」がついに入荷、カラーは全6色展開へ ビークルファンが販売する「アーバントライカー(URBAN TRIKER)」は、フロント1輪・リア2輪の電動トライクだ。以前から存在したモデルだが、[…]

最新の投稿記事(全体)

月内発売:SHOEI J・O+ & EX-ZERO CROSS LOGO 2 SHOEIが展開する「NEXT LINE(ネクストライン)」は2023年にスタートしたブランド。「遊び」をキーワー[…]

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

「走りを愛する大人」のための空間 RINのコンセプトは「走りを愛する大人が、素の自分に戻れる場所」。単なる宿泊施設ではなく、エンジンを止めた後の余韻や、静寂に包まれる朝の時間を楽しむために設計されてい[…]

十分な軽さ、しかし失っていないビッグ1的な貫禄 2025年2月28日に発売され、6月30日に受注終了となったファイナルエディションでCB1300シリーズが終止符を打った。ホンダのビッグ1シリーズ的なも[…]

フラッグシップの最速争いに対抗しながらスーパースポーツの牙城を崩さないハンドリング重視を貫く! 1985年に水冷DOHC5バルブのFZ750をリリース、パフォーマンスでトップクラスへ踊りでたヤマハは、[…]

- 1

- 2