数々の交通事故や道路交通法違反に関する弁護を行い、事故や違反の要因分析もされている交通関係のスペシャリスト・高山俊吉弁護士に、妨害運転罪について解説してもらった。警察の内部事情にも詳しい高山氏から、今後の取締りでの現場対応や加害者にも被害者にもならないための自己防衛術についても話を聞いた。前編では、妨害運転罪が適用される場合と、具体的な取り締まり基準の有無についてお届けする。

【高山法律事務所・高山俊吉弁護士】’40年東京生まれ。’69年から弁護士活動を始め、高山法律事務所を主宰。事務局長を務める交通法科学研究会/日本交通法学会/日本交通科学学会/国際交通安全学会/交通権学会に所属し、交通事故/道路交通法違反/交通警察/交通安全教育など交通関連分野を専門とする。過去には数台のバイクを乗り継いだ経験を持つ”弁護士ライダー”だ。

【事例1:東京都】初適用! クラクションを約2分間鳴らし続け、自分の車を被害者の車の前に割り込ませて通行を妨害 【事例2:大分県】初の逮捕! クラクションを鳴らしながら急接近する行為を約3km繰り返し[…]

妨害運転罪を立件するには本人の意思がカギとなる

編集部:まずは、妨害運転罪とその立件条件について教えてください。

高山:妨害運転罪には2つの前提条件があります。ひとつは加害者のドライバーに通行妨害の目的があること、もうひとつは、危険が発生すると予測される行為であることです。

たとえば車間距離不保持があったとしても、それが危険を生じさせる恐れのある状況かどうかを考えなければなりません。そしてそのドライバーに通行妨害の目的があって初めて、妨害運転となるわけです。なので、10類型を挙げて「これをやってはいけません」というだけではないのです。

高山俊吉弁護士

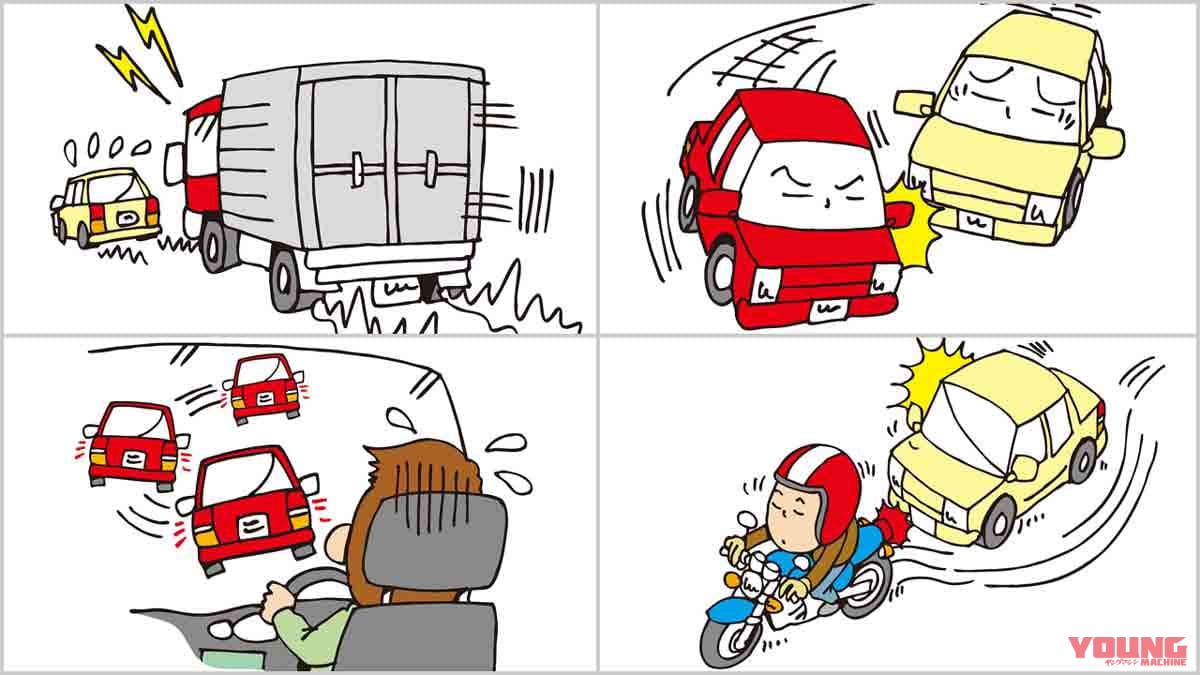

これらの条件により、妨害運転の認定は難しくなってきます。妨害運転罪としての認定が難しい、という事例が最近もありました。’20年6月30日に道路交通法が改正されてから初めて立件された大分県の例です(前ページにて紹介)。法改正後の7月は1件も逮捕されず、8月の半ばの大分県の件が初検挙というのだから、そう待っていましたとばかりにあちこちで逮捕されたということにはなっていないんです。法律ができたからといって、すべての問題が解決して、世の中の道路からあおり運転が一掃されるようなことにはなりません。また、あおり運転されたと警察に相談しても、それほどフットワークが軽くなったわけでもありません。これはやる気がないわけではなくて、なかなか取り締まりが難しいのです。

先ほどの妨害運転の前提として”妨害の目的”について話しましたが、これはどちらが加害者かを決めるという話です。しかし、そもそも”他の車両の通行を妨害する目的がある”というのは、どこで判断するのでしょうか。通常は、”通行妨害の意思を持っていれば、一般に取るような行動が取られていたかどうか”で判断します。それは言うは易くして、認定は難しいです。”妨害する目的”というのは、つまり「コイツ、やってやろうか」と内心思うことですよね。でも、妨害の意思を否認されたとき、それを証明するのは難しい。たとえば1kmにわたってずっとピッタリくっつかれたという事実があれば「客観的に見て妨害の意思がある」という議論になってくるのですが。

実は最近、実際に1kmにわたって追いかけたという事例がありました。これは普通はやらない行為でしょう。それがドライブレコーダーに映っていると、そこを足がかりに警察は攻めてきます。そういう証拠が、内心の”妨害する目的”という意図を把握する前提になるのです。

それから、妨害運転罪の構成要件である”危険が発生すると予測される行為”ですが、たとえば1kmにわたってずっと付きまとう行為で考えると、追いかけられたドライバーは頭が真っ白になって、大きくハンドルを切るなどするかもしれません。これをもって警察が”危険が発生すると予測される行為”だったと言える状態になります。

ところで証拠映像のお話をしましたが、昨今ドライブレコーダーが普及してきましたよね。これは状況を変える大きなきっかけになると思います。実は、ドライブレコーダー映像に内包されている情報量はとても豊富なんです。一部の保険会社も採用し始めていますが、専門機関にかけると解析してくれて、まわりの車など色々な情報を図示したり、動きの変化を解析したり、そういうことができる内容を動画は持っています。映像の分析を専門にする方もいれば、機械的に分析する方法もありますし、一つひとつコマ送りで画像変化を捉えながら動きを再現する方法もあります。たとえば、一方が「擦れそうな距離だ」と思っていても、映像を分析すると68cm離れている、という事実が分かることもあります。

ドライブレコーダーの登場と解析技術の向上が、世の中をかなり変えています。ただ、法律家や裁判所でもよく分かっていない部分があって、宝の持ち腐れみたいなところがあります。映像はドライブレコーダーに限りません。コンビニや駐車場に設置された防犯カメラも画素数が増えていたりして、実に克明に分かります。

警察も、ドライブレコーダーがあるなら出すように必ず言います。もうひとつ付け加えますと、大抵のドライブレコーダーには上書きシステムがあります。常時録画して時間が経つと古いものから上書きされるモードがそれです。事故があったときにその前後を保存するという機能もありますが、あおり運転というのは事故になっていない車が多いのです。そのために、せっかくの証拠映像が「うっかりしていて上書きされてしまった」ということがよくあるのです。なので、あおり運転を受けたと思ったら直ちに保存する意識が必要です。電源を抜いてしまうとかね。私のところに来た相談者でも上書きされてしまった、ということが多いものですから、皆さんには特に気をつけてほしいポイントです。

検挙という実例を基にボーダーラインが作られる

編集部:10類型について、具体的にはどこから検挙される恐れがあるのか知りたいです。たとえばどのくらい車間を詰めたら”車間距離不保持”になる、という事例はありますか。

高山:今は具体的な事例は出しにくいです。ただ、今後はドライブレコーダーが普及していることから、そういうことが定義化されることも出てくるかもしれません。基準は実務の中でだんだんでき上がるものです。

たとえば、スマホなどの携帯電話を凝視することは違反ですよね。そこで”凝視”は何秒かという議論になりますが、今は3秒だと言われています。法律に規定されてはいませんが、36km/hで走っている車は1秒間に10m進みます。3秒では30m進んでしまいます。30mも前を見ないで走るというのは確実に危険でしょう。現場の警察官の中の基準も3秒となってきました。

編集部:あおり運転についての具体的なボーダーラインは、今後判例が積み重なってできてくるわけですね。

高山:そうですね。まだボーダーラインは非常に曖昧です。あおり運転はたくさん発生しているのでしょうが、実際にあおり運転として検挙される例がそう多くはないため、しばらくは積み重ねを待つしかないのでしょうね。判例を積み重ねて、数年後にはある程度の形ができてくるのではないでしょうか。

編集部:妨害運転で捕まる人が増えていくと、それをベースに基準ができてくるのですね。

「取り締まり基準ができるには判例の積み重ねが必要なので、ある程度の形ができるにはあと数年はかかるでしょう」(高山氏)

後編では「妨害運転罪はこれからどのように運用されるのか」について、引き続き高山氏に伺う。

※本内容は記事公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

あなたにおすすめの関連記事

【事例1:東京都】初適用! クラクションを約2分間鳴らし続け、自分の車を被害者の車の前に割り込ませて通行を妨害 【事例2:大分県】初の逮捕! クラクションを鳴らしながら急接近する行為を約3km繰り返し[…]

複数の違反行為をすると妨害目的と見なされやすい? '20年6月30日に妨害運転罪が施行されて以降、各地で摘発は続いていたが、初逮捕となったのは8月18日の大分県での事例だ。施行後ずいぶん日が経っている[…]

あおり運転の対象となる10類型 (1) 対向車線からの接近や逆走を行う[通行区分違反|道路交通法第17条第4項] (2) 後続車に対して不要な急ブレーキをかける[急ブレーキ禁止違反|道路交通法第24条[…]

耳目を集める事件が厳罰化につながった '20年6月に創設され、徐々に摘発が増えてきた「妨害運転罪」。厳罰化につながったのは、'17年6月に起きた東名高速道路でのあおり運転事故がきっかけだ。あおった末に[…]

10の違反が「あおり行為」として厳罰化 今まで明確な罰則規定のなかった「あおり運転」を定義付けした改正道路交通法が'20年6月30日から施行される。また7月2日から自転車でのあおり運転を「危険行為」と[…]

最新の記事

- 1

- 2