結束バンドは、配線やケーブル、材木などをワンタッチで結束できる、強度と利便性の高いアイテムだ。しかし、一番広く普及しているワンウェイタイプは一度つけたら取り外しができないのが普通。その常識を覆す方法をDIY道楽テツ氏が解説していたので、ダイジェストとして紹介する。

●まとめ:ヤングマシン編集部 ●写真/外部リンク:DIY道楽テツ

主流のワンウェイタイプ作業失敗時の課題

結束バンドには、繰り返し使える「リピートタイ」も存在するが、市場では一度締め込むと外すことができない「ワンウェイ(使い捨て)」タイプが主流だ。ワンウェイタイプは基本的に締めたら緩めることができない構造のため、作業中に締め込む場所を間違えたり、締めすぎたりといったミスが発生した場合、切断するしか手段がないのが従来の課題だった。

作業中にミスをしてしまい切断しなければならなくなった際、それが「最後の一本」だったという状況は、ユーザーにとってとくに厄介な事態となる。

外す鍵は「爪」の構造

一般的に再利用ができないとされるワンウェイタイプの結束バンドも、じつは切らずに外すことが可能だ。この事実は、結束バンドのロック機構の構造を理解すれば理解できる。結束バンドが一度締めたら緩まない構造となっているのは、バンドに刻まれたギザギザ部分が、頭のロック部分に設けられた「爪」に引っかかることで、バンドが後戻りできないように固定されるためである。

一方、何度も使えるリピートタイの頭部分には、爪の部分から小さなレバーが伸びており、これを押すことで爪を意図的に浮かせることができる構造になっている。このリピートタイとワンウェイタイプの結束バンドは、基本的な構造を共有しているため、ワンウェイタイプであっても、ロック機構の「爪」を物理的に「浮かす」ことができれば、バンドを「外す」ことが可能になる。

具体的な再利用の方法と注意点

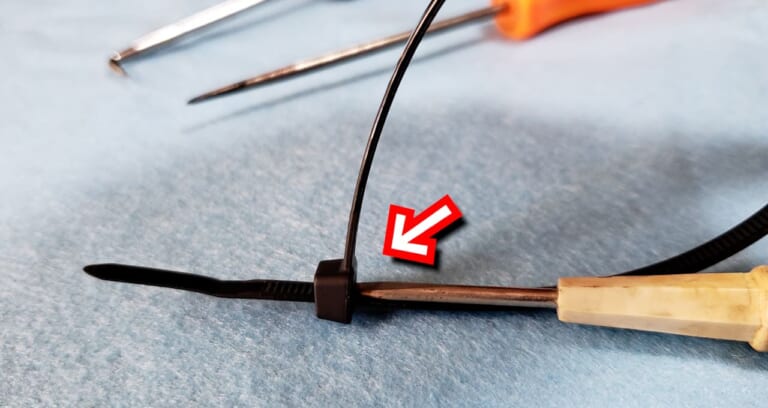

ワンウェイタイプの結束バンドを切らずに外す具体的な方法としては、先が尖った針状のもの(千枚通しやピックなど)や、細いマイナスドライバーといった工具を使用する。

具体的な手順として、まずバンドを軽く引っ張り、ロック部分の爪の下に選んだ工具の先端を慎重に潜り込ませて持ち上げる。爪が持ち上がると、バンドはスルスルと外れる。爪へのダメージを最小限に抑えるためには、外側からではなく、内側から工具を差し込み爪を持ち上げる方が良いとされる。

また、結束バンドが完全に輪っか状に締まっている場合に限定される方法として、ロック部分の反対側から、爪を持ち上げるように細いマイナスドライバーや結束バンドのお尻の平らな部分を差し込む手法も存在する。ただし、配線などをまとめていて手が入らない状態ではこの方法は適用できないので注意しよう。

詳細な手順はこちらから!

いざという時に役に立つ小ネタ「結束バンドの外し方」 こんにちは! DIY道楽テツです。今回はすっごい「小ネタ」ですが、知っていれば間違いなくアナタの人生で救いをもたらす(大げさ?)な豆知識でございます[…]

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事(DIY道楽テツ)

鬼門!ボールベアリングの交換 今回の作業はボールベアリング交換。最近は樹脂のリングボールを保持するボールリテーナー(ケージ)タイプが主流ですが、旧車や自転車のハブではいまだにバラ玉が現役だったりします[…]

爆誕! JDミゼット号250アスリート 「ジャパンドラッグ JDミゼット号250 アスリート(以下、JDミゼット号250)」とは、APトライク250をベースに株式会社ジャパンドラッグ(埼玉・川越)が仕[…]

怪しさ100%夢も100%! ヤフオクで1円で売ってた溶接機 正直に言います。この溶接機、最初から怪しすぎます。スペックはほぼ不明。説明は最低限。ツッコミどころは満載です。・・・ですが、だからこそです[…]

グリスよ、なぜ増えていく? バイク整備をやっていると、なぜか増えていくものがあります。そう、グリスです。ベアリング用、ステム用、耐水、耐熱、プラ対応、ブレーキ用、極圧グリス、ガンガン使える安いやつ・・[…]

さ~て今週のラバゲインは!? これまでのラバゲインの活躍っぷりは過去記事でご覧になってください(↓) これまでラバゲインを使って、おもにインシュレーターを中心に検証してきたわけですが、正直に言うと、ず[…]

最新の関連記事(メンテナンス&レストア)

鬼門!ボールベアリングの交換 今回の作業はボールベアリング交換。最近は樹脂のリングボールを保持するボールリテーナー(ケージ)タイプが主流ですが、旧車や自転車のハブではいまだにバラ玉が現役だったりします[…]

軽視されがちな重要パーツ「ガソリンホース」はキジマ製品が安心 バイクにとって極めて重要にもかかわらず、軽視されることが多いのがガソリンホースやフィルターだ。経年劣化でカチカチのホースに触れても「今度で[…]

怪しさ100%夢も100%! ヤフオクで1円で売ってた溶接機 正直に言います。この溶接機、最初から怪しすぎます。スペックはほぼ不明。説明は最低限。ツッコミどころは満載です。・・・ですが、だからこそです[…]

グリスよ、なぜ増えていく? バイク整備をやっていると、なぜか増えていくものがあります。そう、グリスです。ベアリング用、ステム用、耐水、耐熱、プラ対応、ブレーキ用、極圧グリス、ガンガン使える安いやつ・・[…]

徹底した“わかりやすさ” バイクって、どうなっているのか? その仕組みを理解したい人にとって、長年定番として支持され続けている一冊が『図解入門 よくわかる最新バイクの基本と仕組み』だ。 バイクの骨格と[…]

人気記事ランキング(全体)

簡単取り付けで手間いらず。GPS搭載でさらに便利に バイク用品、カー用品を多数リリースするMAXWINが開発したヘルメット取り付け用ドライブレーコーダー「MF-BDVR001G」は、ユーザーのニーズに[…]

型崩れを防ぐEVA素材と整理しやすい内部構造 布製のサドルバッグにおける最大の欠点は、荷物が入っていない時に形が崩れ、見た目が損なわれることにある。しかし、本製品はマットフィルムとEVAハードシェル素[…]

スーパースポーツの魂を宿した優美なる巨躯「CB1000F」 ホンダのプロダクトブランド「CB」の頂点として君臨する新型CB1000F。その最大の魅力は、なんといっても歴代CB750Fを彷彿とさせる流麗[…]

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]

最新の投稿記事(全体)

伝説のヨンフォアを凌駕するX字にクロスしたエキパイが輝く最高峰のプライド! 1981年の終わりに近い11月、ホンダはCBX400FというCBに「X」を加えた新機種をリリース、その内容はまさにありったけ[…]

開幕戦タイGPを前に WRCで大活躍している勝田貴元選手と食事をしました。彼は’24年からモナコに住んでいるんですが、なかなか会う機会がなかったんです。実はMotoGPもかなり好きでチェックしていると[…]

1992年モデル:新世代のホンダロードスポーツ 滑らかな曲線と面で構成された、力強くボリューム感のある18Lの燃料タンク形状に、独立したサイドカバー、そして躍動感ある跳ね上がり気味のリアカウル。すっき[…]

色褪せない魅力で進化を続ける「CT125ハンターカブ」 スーパーカブシリーズのなかでも、ひときわ異彩を放つアウトドアマシン「CT125ハンターカブ」。2020年の登場以来、その人気は留まるところを知ら[…]

華やかなパレードの裏に隠された「究極の即応性」 皇宮警察は、天皇皇后両陛下をはじめとする皇室の護衛や、皇居などの警備を専門とする警察組織である。彼らの任務において、ひときわ異彩を放っているのが側車付き[…]

- 1

- 2