ニッポンがもっとも熱かった“昭和”という時代。奇跡の復興を遂げつつある国で陣頭指揮を取っていたのは「命がけ」という言葉の意味をリアルに知る男たちだった。彼らの新たな戦いはやがて、日本を世界一の産業国へと導いていく。その熱き魂が生み出した名機たちに、いま一度触れてみよう。

●文:ヤングマシン編集部(中村友彦) ●取材協力:ZEPPAN UEMATSU

コストダウンも意識した大胆なテコ入れ

テコ入れを辞書で調べると、"期待した通りに進んでいない物事、停滞している状況を、外部からの刺激や援助で打開しようとする取り組みを意味する表現"とある。そしてこの言葉は、CB400フォアの生い立ちを語るうえで、実にしっくり来る気がする。

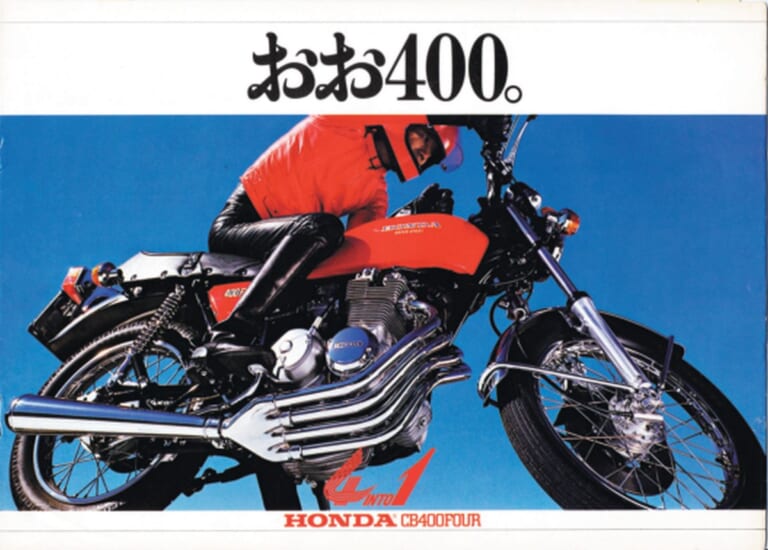

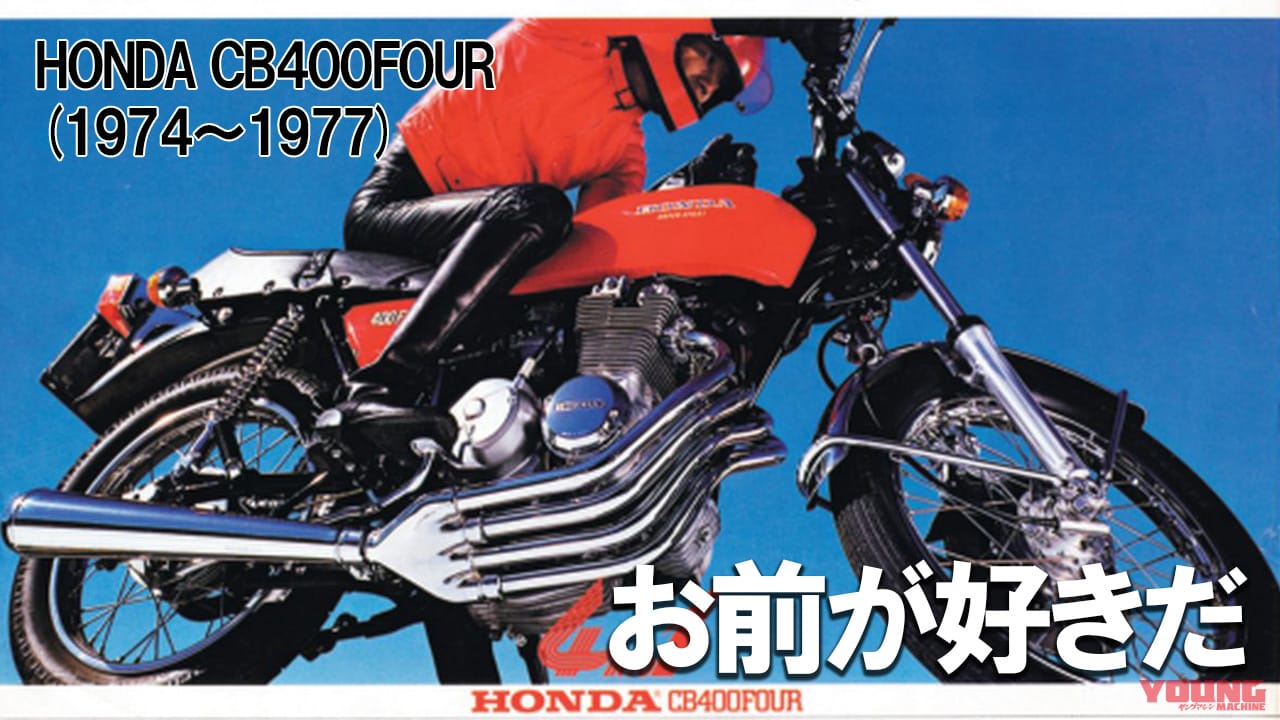

【名作カタログは集合マフラーを強調】カタログの表紙では兄貴分と異なる魅力をアピール。なお2~3ページ目の言葉は、初期型は“おまえは風だ。”で‘76年型は“おまえが好きだ。”

そもそもの話をするなら、テコ入れの対象は’72年に登場したCB350フォアだった。兄貴分の750/500と同様の並列4気筒を搭載し、兄貴分と同様の堂々たるスタイルを採用したこのモデルは、当時としては革新的な存在だったものの、運動性能では同時代の4スト並列2気筒や2スト勢に及ばなかったうえに、販売価格が高かったため、売り上げは芳しくなかった。

そこでホンダは、"剛の750、静の500"に対して"動の400"というコンセプトを掲げ、CB350フォアのテコ入れに着手するのだが。興味深いのは開発テーマとして、運動性能の向上とスタイリングの刷新だけではなく、コスト削減が掲げられたことだ。

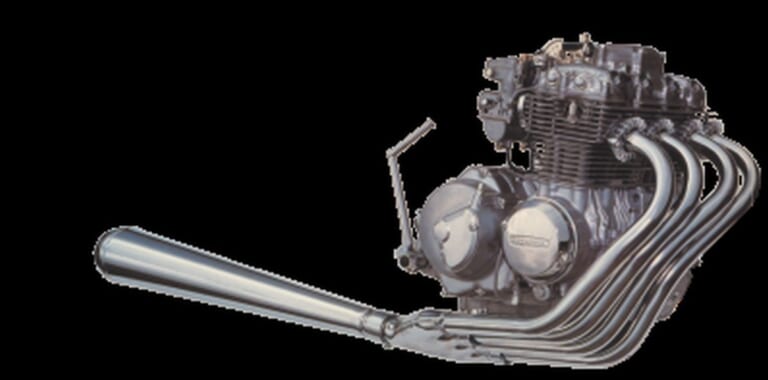

CB400フォアの最大の魅力である集合マフラーも、排気効率の向上と軽量化に加え、コストダウンを意識して設計されたのである。もっとも開発陣が細部にこだわったためか、CB400フォアの価格は、CB350フォアの26万5000円(’72年の登場時)に対し32万7000円と、依然としてライバルよりも高価だった。

なお’70年代初頭までのオートバイは1気筒1マフラーが当たり前で、一部の例外を除けば市販車もレーサーも、気筒数=マフラー数である。その常識を覆したのはヨシムラで、アメリカのクラウスホンダの要請を受け、’71年に製作したCB750レーサーで確かな手応えを感じた同社は、’72年から集合マフラーの市販を開始。

そしてヨシムラが提示したスタイルは、後に数多くのアフターマーケットメーカーにコピーされることになるものの、車両メーカーはこの形式に意外に慎重で、ホンダ以外で’70年代に集合マフラーを採用したのはカワサキのZ1-Rのみ。

メーカー純正集合マフラーの本格的な普及が始まるのは、’80年代中盤になってからのことである。

【ベースは空冷フォアの末っ子】’72年に登場したCB350フォアは、兄貴分のCB750/500フォアをそのままスケールダウンしたかのような構成だった。最高出力は34psで、初期型の価格は26万5000円。同じ‘72年のライバル勢は、ヤマハRX350:36ps/22万5000円、スズキGT380:38ps/24万5000円、カワサキ350SS:45ps/22万8000円。

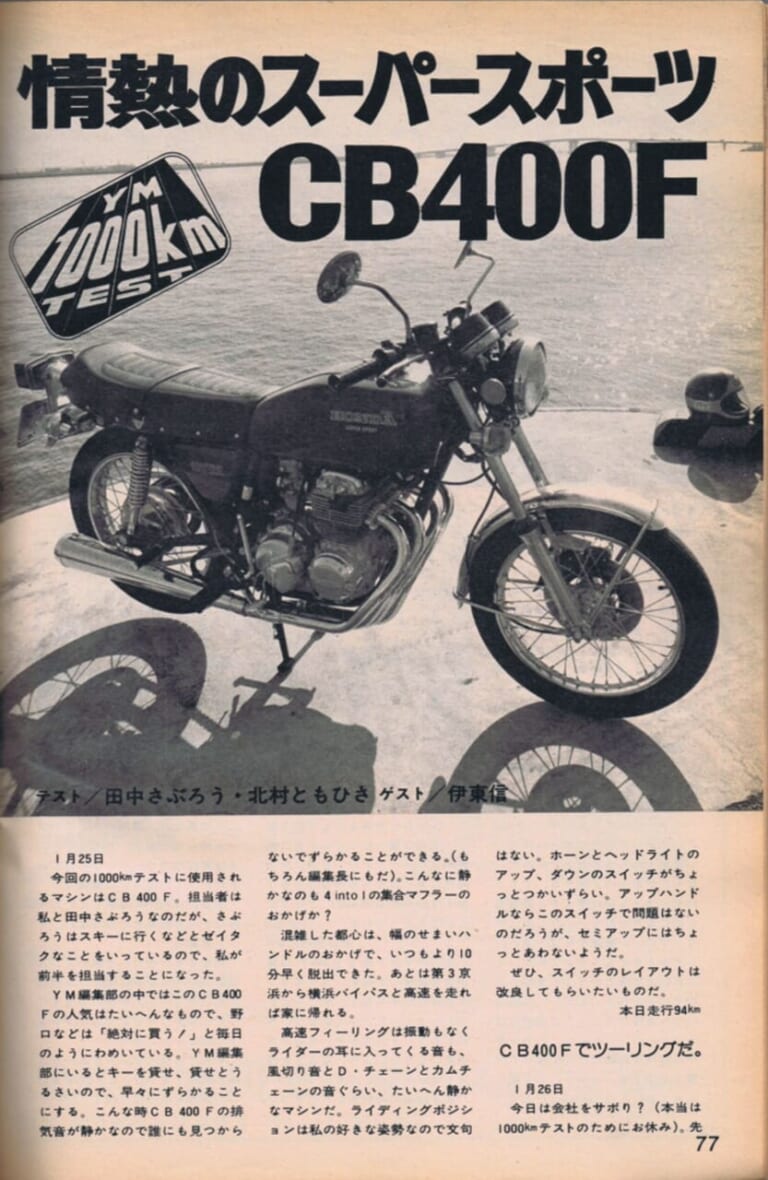

CB400 フォアがデビューした直後のヤングマシンは、3号連続(’75年2~4月号)でインプレを掲載。ただし、扱いやすさや静粛性を賞賛する一方で、速さに言及した言葉は少なかった。

排気量が400ccなら2気筒がベスト?

大幅なテコ入れを受けたCB400フォアは、’74年末に発売が始まると、世界中で好評を持って迎えられることとなった。とはいえ、わずか2年半で生産は終了している。

その最大の理由は、暴走族の出現による事故対策として、’75年10月に日本で施行された中型2輪免許制度と言われているものの(それ以前の日本では、125ccで行われる技能試験に合格すれば、どんな排気量のバイクも乗ることができた)、’76年3月に中型2輪免許仕様として398ccモデルが登場しているのだから、理由はそれだけではない。

端的に言うならCB400フォアは、製造コストが高い一方で、ライバル勢を圧倒する動力性能を獲得できず(最高出力はCB350フォア+3psの37ps。398ccモデルは36ps)、結果的にコストに見合った収益を上げることができなかったのである。

何だか夢のない話だけれど、日本の免許制度の改正を受けて、中型2輪の理想像を考えるようになったホンダは、以後はこのクラスの主軸を並列2気筒にスイッチ。

その第一弾として’77年にデビューしたCB400TホークIIは、あまりにCB400フォアとかけ離れたスタイルが不評を買ったものの、動力性能はCB400フォアを上回っており、しかも価格はCB400フォアより安かった。

そして当時のホンダは、"400ccなら2気筒がベスト"という説を唱えるようになるが、その説にこだわりすぎたのか、’79年以降の日本で起こった400cc並列4気筒ブームでは、他メーカーに大幅な遅れを取ることとなる。

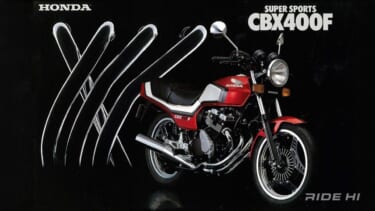

ヨンフォアの再来と呼ばれたCBX400Fがデビューしたのは、ブームの原点となったカワサキZ400FXの登場から約2年半が経過した’81年11月だったのだ。

余談だが、’70年代の2輪業界ではCB400フォア以外にも、前述したZ1-RやハーレーXLCR、BMWR90S、モトグッツィ850ルマンなど、カフェレーサーの要素を取り入れたモデルが数多く登場している。

そして、そのほとんどが短命だったにも関わらず、一部の機種は後に人気が急上昇した。

これはメーカーには理不尽な話で、’80年代以降はカフェレーサー的なモデルは消滅するのだが、近年になって巻き起こったネオクラッシックブームと歩調を合わせるように、カフェレーサー人気も徐々に再燃している。

現在、ドゥカティやカワサキは車名にそのものスバリの"カフェ"を使っているし、モトグッツィは一時期、V7カフェクラシックというモデルを販売していた。また、ホンダが発売を開始した新世代CBシリーズのコンセプトは"ネオスポーツカフェ"である。

市販車初の4in1集合マフラー

2輪用集合マフラーの元祖と言ったらヨシムラだが、もちろん、多気筒車のエキパイをまとめる発想は同社が元祖ではない。4輪の世界では昔から集合マフラーが普通だったし、2輪の世界でも2/3気筒で集合マフラーを採用するモデルは存在したのだ。

とはいえ、ヨシムラの存在を抜きにして、4into1マフラーの歴史は語れないのである。

【静粛性でも話題に】CB350フォアの4本出しと比較すると、CB400フォアの集合マフラーは排気音が静かだった。

【「世界初」はヨシムラCB750】’71年にAMAを走ったヨシムラのCB750レーサーは、世界初の4気筒用集合マフラーを装着。

【400から750/550へと展開】’70年代中盤のホンダは、並列4気筒全車に集合マフラーを導入。ただし750と550は、既存の4本出しマフラー仕様も併売していた。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

未知のジャンルへ挑戦した縦置き80度Vツイン どうして縦置きVツインだったんだろう? ホンダGL/CXシリーズ対して、僕は昔から疑問を抱いていた。当時の技術資料を見ると「ウイングGLは1980年代の新[…]

伝説のヨンフォアを凌駕するX字にクロスしたエキパイが輝く最高峰のプライド! 1981年の終わりに近い11月、ホンダはCBX400FというCBに「X」を加えた新機種をリリース、その内容はまさにありったけ[…]

1992年モデル:新世代のホンダロードスポーツ 滑らかな曲線と面で構成された、力強くボリューム感のある18Lの燃料タンク形状に、独立したサイドカバー、そして躍動感ある跳ね上がり気味のリアカウル。すっき[…]

強いオリジナリティを求めていたスズキの意欲と結びついたプロジェクト スズキが1976年からGS750で手がけた4ストローク化は、ヨシムラとタッグを組んでプロダクション・レースへ積極的に参加するなど、そ[…]

52°の狭角でも90°Vツインと同じバランサー不要の位相クランクを開発! 1983年、ホンダは次から次へとハイパーマシンを投入して勢いづいていた。 そんな折りに、400ccでVツインのスポーツNV40[…]

最新の関連記事(ホンダ [HONDA])

未知のジャンルへ挑戦した縦置き80度Vツイン どうして縦置きVツインだったんだろう? ホンダGL/CXシリーズ対して、僕は昔から疑問を抱いていた。当時の技術資料を見ると「ウイングGLは1980年代の新[…]

伝説のヨンフォアを凌駕するX字にクロスしたエキパイが輝く最高峰のプライド! 1981年の終わりに近い11月、ホンダはCBX400FというCBに「X」を加えた新機種をリリース、その内容はまさにありったけ[…]

1992年モデル:新世代のホンダロードスポーツ 滑らかな曲線と面で構成された、力強くボリューム感のある18Lの燃料タンク形状に、独立したサイドカバー、そして躍動感ある跳ね上がり気味のリアカウル。すっき[…]

色褪せない魅力で進化を続ける「CT125ハンターカブ」 スーパーカブシリーズのなかでも、ひときわ異彩を放つアウトドアマシン「CT125ハンターカブ」。2020年の登場以来、その人気は留まるところを知ら[…]

華やかなパレードの裏に隠された「究極の即応性」 皇宮警察は、天皇皇后両陛下をはじめとする皇室の護衛や、皇居などの警備を専門とする警察組織である。彼らの任務において、ひときわ異彩を放っているのが側車付き[…]

人気記事ランキング(全体)

簡単取り付けで手間いらず。GPS搭載でさらに便利に バイク用品、カー用品を多数リリースするMAXWINが開発したヘルメット取り付け用ドライブレーコーダー「MF-BDVR001G」は、ユーザーのニーズに[…]

型崩れを防ぐEVA素材と整理しやすい内部構造 布製のサドルバッグにおける最大の欠点は、荷物が入っていない時に形が崩れ、見た目が損なわれることにある。しかし、本製品はマットフィルムとEVAハードシェル素[…]

スーパースポーツの魂を宿した優美なる巨躯「CB1000F」 ホンダのプロダクトブランド「CB」の頂点として君臨する新型CB1000F。その最大の魅力は、なんといっても歴代CB750Fを彷彿とさせる流麗[…]

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]

最新の投稿記事(全体)

60年代から続くデューンバギーの草分け的存在 デューンバギーといえば、本家本元はブルース・F・マイヤーズが創立した「マイヤーズ・マンクス」ということに。 オープンホイールのバギーは星の数ほど生まれまし[…]

【背景】三ない運動が交通事故の要因になっていた!? 公共交通が不便な地域が多いこともあって1世帯あたり約1.5台以上のマイカーを保有し、またスバルの工場も点在することから自他ともに認める“車王国”とい[…]

スキルアップから大型デビューまで、ライダー必見のイベント目白押しだ! 那須モータースポーツランドでは、毎年数々のイベントを開催!日頃の安全運転に役立つ「ライディングスクール」や、普通自動二輪免許で大型[…]

NMAX155が装備している電子制御CVT“YECVT”とはなんぞや? エンジン回転域で吸気バルブのカムプロフィールを切り替えるVVAやアイドリングストップ、トラクションコントロールシステムなどなど。[…]

7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]

- 1

- 2