「初めての溶接機は、アーク溶接と半自動溶接のどちらがいいですか?」そんな質問をよくいただきます。正直、返答には少し困ってしまいます。というのも、一口に溶接といっても、この2つはそれぞれ一長一短。「コッチがおすすめ!」と即答できるわけではないんです。そこで今回は、ビギナーでも溶接を“始めやすい”のはどちらなのか、考えてみたいと思います~!

●文:ヤングマシン編集部(DIY道楽テツ)

初心者向けの溶接機は?

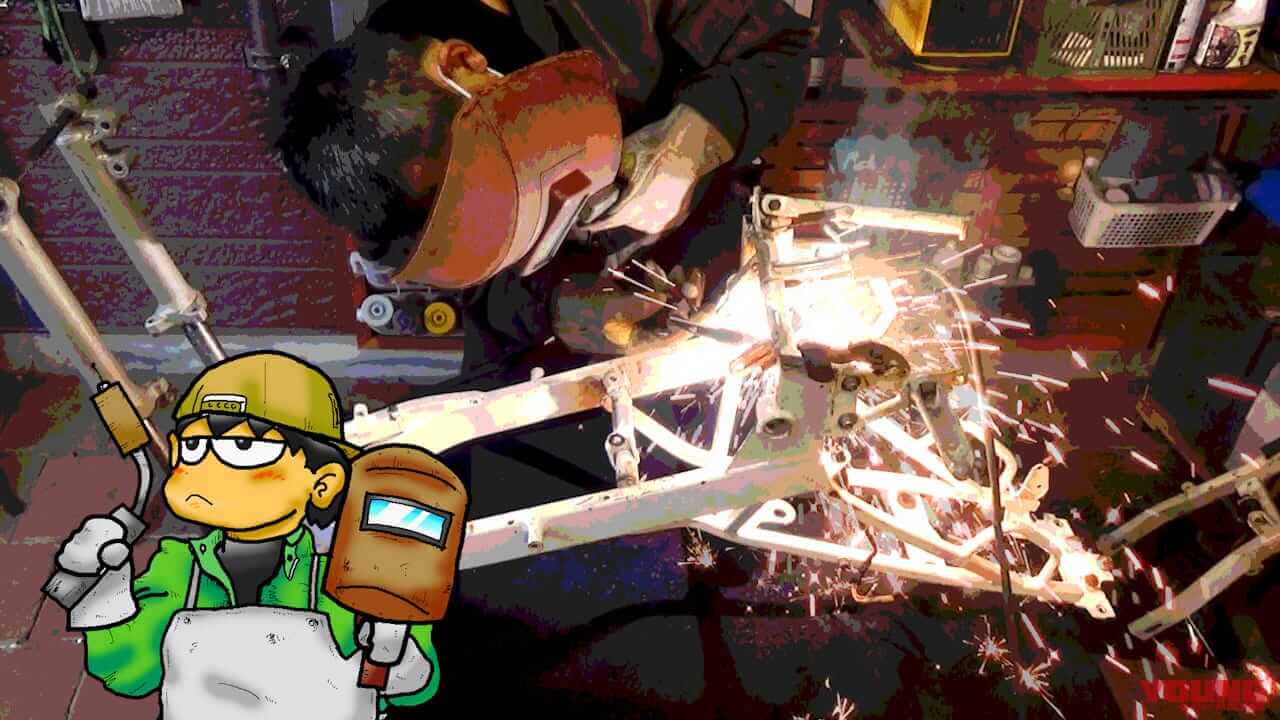

「初心者ですが、溶接機は何を買えばいいでしょうか?」そんな質問をいただくことが、最近増えています。折れたステーの修理から始まり、フレーム補強やスイングアーム自作、極めつけがフレームの自作まで。溶接に興味を持つ方は意外と多いようですね。

さて、100V電源でも使える溶接機といえば、大きく分けて「アーク溶接」と「半自動溶接」があります。ちなみに「TIG(ティグ)溶接」というものもあるのですが、これは別途アルゴンガスが必要だったりと、設備的にも金額的にも一般的とは言えないので除外させていただきますね。

話を続けましょうか。

まず「アーク溶接」はとにかく安いのが魅力。もともと安いのに近年はさらに価格も下がり、同時に性能も向上しています。そしてもうひとつ「半自動溶接」というものがあります。これは本来は別途ガスが必要なのですが、特殊なワイヤーを使うことでシールドガスなしでも使える「ノンガス半自動溶接」がどんどん進化しています。

アーク溶接

アーク溶接は、ポッキーのような棒状の「溶接棒(被覆アーク溶接棒)」をホルダーにセットし、母材にアークを飛ばして溶接する方式です。

アークのスタートは少しコツが必要で、母材に軽くタッピングしたり、こするようにして火花を発生させます。溶け込みが深く、強度面で優れているのが特徴。しかも溶接機自体は安価かつコンパクトで、構造もシンプルなため、準備や片付けも比較的手軽に行えます。

小さいものや変わり種のアーク溶接もある

ただし、溶接中は溶接棒が徐々に短くなっていくため、それに合わせてトーチ(ホルダー)を母材に近づけ続ける必要があります。このため、慣れるまではやや難易度が高めです。

ノンガス半自動溶接

「半自動」という名前の通り、アーク溶接でいうところの溶接棒にあたる溶接ワイヤーがリール状で本体にセットされています。トーチのトリガーを引くと、ワイヤーが自動的に送り出され、先端で母材とスパークして溶接できる仕組みです。

アーク溶接と違って、溶接棒の付け替えが不要で、ワイヤーが途切れることなく供給されるため、長い距離の溶接もスムーズ。さらに、アーク(火花)スタートがとても容易で、初心者にも扱いやすいという利点があります。

ただし、母材にしっかり溶け込んでいなくても、その上から溶けたワイヤーがどんどん積み重なってしまうため、いわゆる「ダンゴ溶接(溶接不良)」になりやすいのが弱点です。溶け込みが浅くなる傾向もあり、一見きれいに付いているようでも、実際には強度が足りず「パキッ」と外れてしまうことがあります(実はロボット溶接でも時々発生する現象です)。

初心者にも扱いやすいのはドッチ?

では、アークと半自動、初心者にはどちらが扱いやすいのでしょうか?

専門家の中には「まずはアークから」とすすめる人がいます。実際、溶接の養成学校や職業訓練所では、基礎技術の習得としてアーク溶接を入門に選んでいるところも多いようです。

ただし、アーク溶接は最初の火花(スパーク)を飛ばす工程が難関。溶接棒の先端が母材に「バチッ」とくっつき、外そうとして「キコキコ」やっているうちに、離れた瞬間にまた「バチッ」となり、その強烈な光で目をチカチカさせてしまう…そんな経験をして嫌になってしまう人も少なくありません。

さらに、熱のかけ方を誤ると鉄板に穴が空くだけで、肝心の溶接にならないという“初心者トラウマ”もありがちです。

一方、ノンガス半自動溶接は、ワイヤーが自動で送り出されるため、初めての人でも火花を飛ばすのはとても容易。これまでビギナーに教えてきた中でも、「火花が出せなかった」という人はほとんどいませんでした。

しかし、先ほど述べたように、半自動溶接は母材にしっかり溶け込んでいなくても、溶けたワイヤーが上にどんどん積み重なっていってしまいます。そのため、一見きれいに仕上がっていても、実際には強度がなく、「ポロッ」と外れてしまうケースが多いのです。

あえて勧めるなら半自動溶接

このように、どちらの溶接方式にも一長一短があります。水を差すようで心苦しいのですが、結論としては「どちらも簡単ではない」というのが正直なところです。

それでも、これまでの経験からあえて初心者にすすめるなら、私は「半自動溶接」を推します。

理由はシンプルで、私自身が初めての溶接で100Vアーク溶接に挑戦し、見事に惨敗したからです(笑)。

とくに最初の火花! いわゆるアークスタートが本当に難しくて、ここで心が折れました。当時の100Vアーク溶接機は今と違ってとても使いにくく、正直“オモチャみたいなシロモノ”だったのですよ(←プロの方がそう言ってました)。

何度やってもまともに溶接できず、「自分には才能がないのか…」と落ち込んでいたのですが、試しに200V機を使わせてもらったら・・・あらビックリ、あっさり溶接できてしまったのです。

現在のアーク溶接機は進化が著しく、100V機でも昔の200V機に匹敵する性能を持ち、格段に扱いやすくなっています。とはいえ、アークスタートのしやすさという一点では、やはり半自動溶接機に軍配が上がります。

そして、100Vの半自動溶接機もここ数年で大きく進化し、昔とは比べ物にならないほど使いやすくなりました。初心者が「まず一歩踏み出す」には、今やとても良い選択肢だと思います。

ノンガス半自動溶接機なら、スイッチを押すだけでスタートできるので、心理的ハードルがぐっと下がるはずです。

初めから溶接ができた人を見たことがない

・・・とはいえ、最初から上手に溶接できる人はいません。溶接はとにかく「慣れ」が大事。もし簡単にできるなら、世の中に熟練の溶接工なんて存在しません。

だからこそ、いきなり本番(作りたいもの・直したいもの)で挑戦するのはやめたほうが無難です。まずはホームセンターで鉄板やアングル材を買ってきて、ひたすら練習あるのみ。

プロでもいきなり製品を作れる人は見たことがありません。最初は端材を集めてかたっぱしから「ゴミとゴミをくっつけて、もっと大きなゴミを作る」この工程こそ、上達への近道なのです。

数をこなせば、必ず腕は上がります!

経験が増えると、ビードの形も揃い、余計なスパッタも減ってきて、「あ、今のは決まった!」という快感を感じるようになるはずです。

折れたマフラーステーの補修や、ちょっとしたステー制作でしたら、ノンガス半自動溶接はとても心強いアイテムとなるはずです。少しでも興味があるなら、ぜひともチャレンジしてみてください。

個人的に溶接は「魔法」だと思っています。なんたって硬い鉄と鉄が、光と熱の中で一瞬にして溶けてくっつくんですから! これを魔法と呼ばずになんと呼ぶかって感じですよね。この記事が皆様の参考になれば幸いです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました~!

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事(メンテナンス&レストア)

軽視されがちな重要パーツ「ガソリンホース」はキジマ製品が安心 バイクにとって極めて重要にもかかわらず、軽視されることが多いのがガソリンホースやフィルターだ。経年劣化でカチカチのホースに触れても「今度で[…]

怪しさ100%夢も100%! ヤフオクで1円で売ってた溶接機 正直に言います。この溶接機、最初から怪しすぎます。スペックはほぼ不明。説明は最低限。ツッコミどころは満載です。・・・ですが、だからこそです[…]

グリスよ、なぜ増えていく? バイク整備をやっていると、なぜか増えていくものがあります。そう、グリスです。ベアリング用、ステム用、耐水、耐熱、プラ対応、ブレーキ用、極圧グリス、ガンガン使える安いやつ・・[…]

徹底した“わかりやすさ” バイクって、どうなっているのか? その仕組みを理解したい人にとって、長年定番として支持され続けている一冊が『図解入門 よくわかる最新バイクの基本と仕組み』だ。 バイクの骨格と[…]

論より証拠! 試して実感その効果!! カーワックスやボディシャンプーなどを手掛けている老舗カー用品ブランドとして知られる『シュアラスター』。シュアラスター展開するLOOPシリーズはエンジン内部のコンデ[…]

最新の関連記事(工具)

怪しさ100%夢も100%! ヤフオクで1円で売ってた溶接機 正直に言います。この溶接機、最初から怪しすぎます。スペックはほぼ不明。説明は最低限。ツッコミどころは満載です。・・・ですが、だからこそです[…]

「ハケで塗るサビ落とし」を使ってみた正直レポート サビとの戦い。バイクに乗っている限り、これはもう避けて通れない宿命ですよね。ましてやレストアともなると、錆との闘いが延々と続く…そう言っても過言ではあ[…]

開口幅調整不要でピッタリフィット。潰れたネジを掴める縦溝付き 通常のウォーターポンププライヤーは掴む相手に合わせてあらかじめ開口幅を調整する必要があるが、この製品は最大開口幅のままグリップを握るだけで[…]

バイク整備は、だいたい汚れとの戦いから始まる バイク整備をしていて、より深く分解していくと避けて通れないのがグリスやオイルの汚れです。今回の場合は古いモンキーのフロントフォーク。オイルは入っていない代[…]

エンジンがかからなくなった! うちの次男が乗るリトルカブくん、最近どうにもエンジンのかかりが悪いのです。どうやら、ちょっと興味深い始動不良のトラブルに見舞われてるっぽいのです。 「ガソリンタンク」・・[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

現行2025年モデルの概要を知るなら… 発売記事を読もう。2025年モデルにおける最大のトピックは、なんと言っても足つき性を改善した「アクセサリーパッケージ XSR125 Low」の設定だ。 XSR1[…]

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

最新の投稿記事(全体)

Y’S GEARの新作コレクション バイクメーカー・ヤマハのノウハウを惜しみなく投入するY’S GEAR(ワイズギア)から、2026年モデルの新作コレクションが届いた!今年はオリジナルヘルメット3型を[…]

最新モデルについて知るなら…最新モデル発売記事を読もう これから新車での購入を考えているなら、まずは最新の2026年モデルをチェックしておこう。W800の2026年モデルはカラーリングを一新し、202[…]

伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]

ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]

ライディングの「固定姿勢」によるコリを狙い撃つ バイク乗りなら経験しがちな、ツーリング後の身体の悲鳴。ヘルメットの重みで張る首筋、前傾姿勢で固まる背中、ニーグリップで酷使した太もも。楽しい時間の裏側に[…]

- 1

- 2