1980年代を通じて過熱し続けたレーサーレプリカブーム。このスペック至上主義の時代には、わずか1馬力の差がマシンの命運を分けることもままあった。今回はワークスマシンを思わせる銀色の極太フレームが特徴的なヤマハFZR400について振り返ろう。※本記事はヤングマシン臨時増刊『ニッポン旧車烈伝 昭和のジャパン・ビンテージ・バイク323選』からの転載です。

●文:ヤングマシン編集部

ヤマハFZR400:極太アルミフレームがレーサーの趣

ライバルがアルミフレームで先鋭化する中、ついにヤマハもFZの発展進化形をリリースする。

1986年5月に発売されたFZRは、前年に発売されたFZ750やFZ250フェーザーと同様、GENESIS(ジェネシス)と呼ばれる開発思想を採用。

「創世記」を意味し、エンジンから車体まですべてをトータル性能のために集約して設計するという、当時では革新的な手法だった。

45度に前傾した水冷直4エンジンは、5バルブの採用こそ見送られたが、FZ400Rとはボア×ストロークの異なる専用設計ユニットを獲得。

キャブレターはダウンドラフト型で、デジタル点火方式と合わせてパワフルかつスムーズな特性が与えられている。

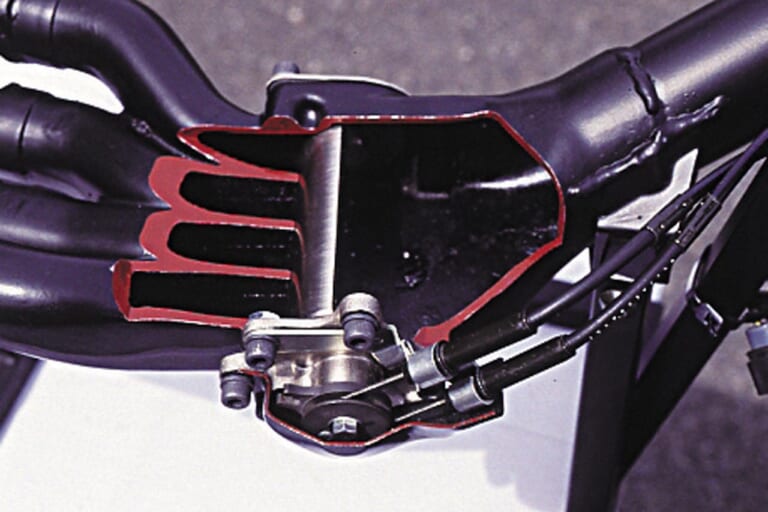

極めつけは銀色に輝く極太のアルミフレーム。

TZR250と同様のアルミデルタボックス構造を採用するが、太さはまるで違い、まさにワークスレーサーの趣を湛えていた。

さらに樹脂カバーで覆われた燃料タンクや、前後ラジアルタイヤ、小ぶりなタンデムシートもサーキット走行を重視したスパルタンな性格を表している。

その戦闘力は高く、1988年に国際F3のタイトルを奪還。8耐で平忠彦が駆ったFZR750の姿にFZRを重ねるライダーも多かった。以降もモデルチェンジを繰り返し、事実上の最終型である1990まで進化を続けた。

【1986 YAMAHA FZR400】■水冷4スト並列4気筒 DOHC4バルブ 399cc 59ps/12000rpm 3.9kg-m/9500rpm ■157kg ■タイヤサイズF=110/70R17 R=140/60R18 ●発売当時価格:69万8000円

【人呼んでゴロワーズカラー!】WGPのYZR500をはじめ、世界耐久で活躍したFZR750(OW74)のゴロワーズカラーを再現。左はワークスF3レーサーのYZF400。FZRと同時開発で、基本構造はほぼ同一だ。

「ワークス・クォリティ。」のキャッチコピーなど、レーサーとの関係性を強調したカタログ。

ヤマハFZR400 系譜

1987 ヤマハFZR400R

限定車として投入された「R」バージョンは、低速トルクを補うEXUP(エグザップ)を市販車初採用。クロスミッションやアルミ製タンクカバーも備えた。販売マニュアルにはライセンス取得者やベテランに勧めるよう記されていた。

【1987 YAMAHA FZR400R】EXUPに前後ラジアル。

マフラー集合部に低速トルクを補う可変排気バルブ、EXUPを初搭載。

カバーではなく、シングルシートカウルを装備。足まわりも強化した。

1988 ヤマハFZR400

【1988 YAMAHA FZR400】新開発エンジンに楕円マフラー、400Rに搭載されていたEXUPや新規導入システムのF.A.I.も獲得。

1989 ヤマハFZR400

【1989 YAMAHA FZR400】YZFやOW-01風のカウルとなり、デルタボックススイングアームを採用。

1990 ヤマハFZR400RR

【1990 YAMAHA FZR400RR】前型から9か月で全面改良し、ワークスYZFとほぼ同じディメンションに。前傾35度エンジンや、市販バイク初のプロジェクターライトも投入。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事([連載]青春名車オールスターズ)

ナナハン並みの極太リヤタイヤに見惚れた〈カワサキ GPZ400R〉 レーサーレプリカブーム真っ只中の1985年。技術の進化に伴い、各社はレースで培ったテクノロジーをフィードバックさせたモデルを多く打ち[…]

ヤマハXJ400:45馬力を快適サスペンションが支える カワサキのFXで火ぶたが切られた400cc4気筒ウォーズに、2番目に参入したのはヤマハだった。FXに遅れること約1年、1980年6月に発売された[…]

スズキ バンディット400:GSX-Rのエンジン流用ネイキッド 59psというクラス最強のパワーを持ち、1984年に華々しく登場したGSX-R。 レーシーに設定されたこのマシンの心臓部の実用域を強化し[…]

ヤマハFZ400R:ワークスマシンと同時開発 市販レーサーと同時開発したNS250Rがリリースされた1984年5月。 400クラスにも同様の手法で開発されたマシンが、ヤマハから世に放たれた。 FZ40[…]

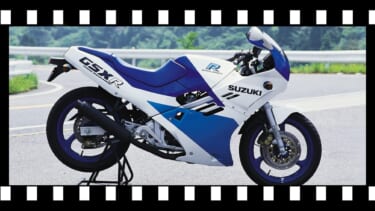

スズキGSX-R250:過激さ控えめ“アールニーゴー” 1983年のGS250FWでクラス初の水冷DOHC4気筒を開発したスズキ。 しかし、4バルブエンジンの投入は遅れを取り、1987年のGSX-R2[…]

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

未知のジャンルへ挑戦した縦置き80度Vツイン どうして縦置きVツインだったんだろう? ホンダGL/CXシリーズ対して、僕は昔から疑問を抱いていた。当時の技術資料を見ると「ウイングGLは1980年代の新[…]

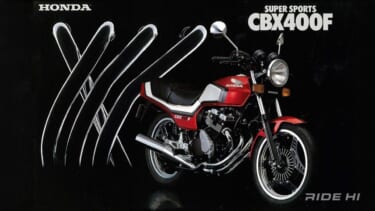

伝説のヨンフォアを凌駕するX字にクロスしたエキパイが輝く最高峰のプライド! 1981年の終わりに近い11月、ホンダはCBX400FというCBに「X」を加えた新機種をリリース、その内容はまさにありったけ[…]

1992年モデル:新世代のホンダロードスポーツ 滑らかな曲線と面で構成された、力強くボリューム感のある18Lの燃料タンク形状に、独立したサイドカバー、そして躍動感ある跳ね上がり気味のリアカウル。すっき[…]

強いオリジナリティを求めていたスズキの意欲と結びついたプロジェクト スズキが1976年からGS750で手がけた4ストローク化は、ヨシムラとタッグを組んでプロダクション・レースへ積極的に参加するなど、そ[…]

52°の狭角でも90°Vツインと同じバランサー不要の位相クランクを開発! 1983年、ホンダは次から次へとハイパーマシンを投入して勢いづいていた。 そんな折りに、400ccでVツインのスポーツNV40[…]

人気記事ランキング(全体)

簡単取り付けで手間いらず。GPS搭載でさらに便利に バイク用品、カー用品を多数リリースするMAXWINが開発したヘルメット取り付け用ドライブレーコーダー「MF-BDVR001G」は、ユーザーのニーズに[…]

型崩れを防ぐEVA素材と整理しやすい内部構造 布製のサドルバッグにおける最大の欠点は、荷物が入っていない時に形が崩れ、見た目が損なわれることにある。しかし、本製品はマットフィルムとEVAハードシェル素[…]

スーパースポーツの魂を宿した優美なる巨躯「CB1000F」 ホンダのプロダクトブランド「CB」の頂点として君臨する新型CB1000F。その最大の魅力は、なんといっても歴代CB750Fを彷彿とさせる流麗[…]

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]

最新の投稿記事(全体)

【背景】三ない運動が交通事故の要因になっていた!? 公共交通が不便な地域が多いこともあって1世帯あたり約1.5台以上のマイカーを保有し、またスバルの工場も点在することから自他ともに認める“車王国”とい[…]

スキルアップから大型デビューまで、ライダー必見のイベント目白押しだ! 那須モータースポーツランドでは、毎年数々のイベントを開催!日頃の安全運転に役立つ「ライディングスクール」や、普通自動二輪免許で大型[…]

NMAX155が装備している電子制御CVT“YECVT”とはなんぞや? エンジン回転域で吸気バルブのカムプロフィールを切り替えるVVAやアイドリングストップ、トラクションコントロールシステムなどなど。[…]

7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]

17台のみのレーサーベースは売れ行きパッとせず⁉ ポルシェ924は1976年の販売開始から、924S がラストモデルとなった1988年まで生産されるというロングライフでした。すると、ポルシェの場合スポ[…]

- 1

- 2