2025年7月号より、ヤングマシンは紙の雑誌から電子書籍オンリーの形態で発刊されることになった。紙の雑誌を作り続けてきた編集者であるNomさんより、電子化に感じた必然と期待する新メディアのかたち、そして53年にわたる歴史の重みが語られる。

●文: Nom(埜邑博道)

ヤングマシンの電子化について考えてみました

ボクがヤングマシン編集部に配属されたのは、1983年の7月。バイクへの興味も知識もなく、二輪免許も持っていませんでした。なので、内外出版社に入社する際に、面接担当の役員に「バイク雑誌がありますが、そこに配属されることもあるのでしょうか?」と質問したら「そんなのナイ、ナイ」と明確に否定されたことを覚えています。

しかし、入社してわずか半年。当時、低迷していたヤングマシンを立て直すために、新編集長の下、若いスタッフを集めて誌面を刷新するということになり、そんなバイクド素人のボクに、ただ若いというだけで白羽の矢が立ってしまったのでした。

いま思い返すと、もしあのときヤングマシンに配属されず、内外出版社の自動車雑誌でキャリアを重ねていれば、いまごろ自動車評論家の国沢光宏さんのようにTVのコメンテーターになれたのかも……なんて思ってしまったり(笑)。まあ、バイク雑誌のおかげで、いろいろな経験ができ、さまざまな縁が生まれたので、とても感謝はしていますが。

当時はバイクブームで、HY戦争が終結した直後。バイク業界はとても元気でした。バイク雑誌も「オートバイ」、「モーターサイクリスト」、「モトライダー(現在は休刊)」があり、その後「The Bike(こちらも休刊)」などの新興バイク誌が創刊されるなど、活況を呈していました。

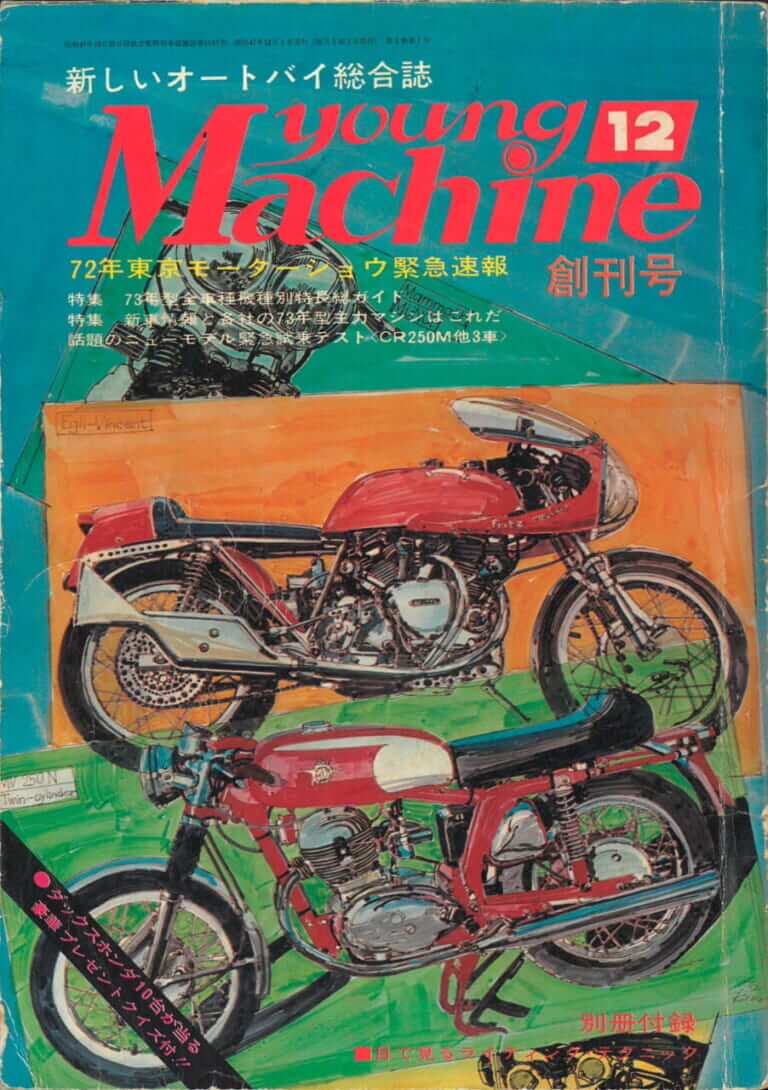

ヤングマシン創刊号(1972年12月号)

そんな中にあって、老舗(創刊は1972年)のヤングマシンは苦戦していて、スタッフ総入れ替えの荒療治をせざるを得ない苦戦を強いられていたのです。

業界に元気があったことも奏功して、新体制でリスタートしたヤングマシンは徐々に部数を伸ばし、先行のバイク誌を急追する存在になっていきました。そんなイケイケだったこともあって、ボクはある日、「大人向けのバイク誌を作れ」との命を受け、「BiG MACHINE(現在休刊)」を創刊するに至りました。

それから幾霜月……。

ビッグマシン創刊号(1994年秋号)

紙の本、とくに雑誌はまさに冬の時代に

情報の取得手段が紙(雑誌など)からインターネットになり、それがコロナ禍で激しく加速して、紙(とくに雑誌です)はとても厳しい時代を迎えました。

ボクが現役の雑誌編集者/編集責任者だった10年くらい前から、そんな状況は如実に顕れ始め、雑誌がこのまま衰退し続けたらどんなビジネスパッケージで存続させたらいいかということばかり考え、収支を試算し、日々その結果に頭を悩ませていたものです。

ただ、そんなインターネットに紙が飲み込まれるような中にあっても雑誌の価値や意義はまったく変わらなくて、形がどうあれ人のすぐそばにあって、読みたい記事、手元に置いておきたい記事が瞬時に(WiFiがなくても)読めるという利便性は紙ならではの美点です。

そう書いているボクも、いまは紙の雑誌はほとんど見ませんし、唯一、毎月購読している「文藝春秋」も「kindle」で読んでいます。ただ、読み方は変わってきていて、横目でざっと見て、内容の良し悪しでその記事を読むか読まないかを決めている感じ。

多分、昔はそんな忖度はしていなくて、紙に情報や知識が書いてあればそれをむさぼるように読んでいた気がします。

でも、いまは何か知りたいことがあればスマホでGoogleに尋ねれば瞬時に答えが得られる時代です。その答えが正しいか、間違っているかは別として……。

そんな時代に、ヤングマシンが紙からデジタル版になりました。

50年以上続いた紙の雑誌が書店から姿を消し、手に触れることができないデジタル情報になる。かつて10年近く編集部に在籍した自分にとって、とても残念で、寂しい気持ちになりました。

ただ、冷静に、情を含めずに考えるとこれは当然の帰結のような気がします。

ヤングマシン 紙の定期刊行物として最後の号(2025年6月号)

雑誌編集者として約1000冊を制作してきましたが……

紙のバイク雑誌を40年以上作り続けてきたボクですが、どうしてあんな辛い・きつい・汚い(仕事で徹夜が続き、何日も風呂に入れない日もあったのです)の3K仕事に耐えてこられたかというと、読者に伝えたいこと、知ってもらいことがあったから、その手段として雑誌を作り、手元に届けたいと強く思っていたから。そのためには、紙が唯一の手段だったのです。紙こそ情報伝達の唯一で至高のものと思っていたのですが、それは幻想だったんだといまは思っています。

月刊誌の場合、だいたい発行の1か月くらい前に企画が決まって、取材・撮影をして、発行の1週間くらい前に記事が完成。そのあと、印刷・製本・(書店への)配本があって読者の手元に届くのですが、ネットの場合、これこれの記事を書いてと編集者から依頼があれば、すぐに記事を書き始めて、早ければ数時間以内には記事としてウェブサイトなどに掲載されます。

このスピード感の違いは如何ともしがたい、致命的な雑誌の欠陥です。

ウェブマガジンだって、ひと月に1回の発行だと紙の雑誌と同じスピード感じゃないかと思われる向きもあるでしょうが、ウェブマガジンは紙と違って一度制作したらずっとそのままということにはなりません。もし、記事に電話番号などの誤りがあると分かったらすぐに修正ができ、「お詫びと訂正」記事をネットや次号に掲載する必要もありません。

電子版のヤングマシンがするかどうかは分かりませんが、新たな情報が判明したなどの理由でいったん掲載した記事を丸ごと差し替えるなんていうことも可能です。

月刊誌の場合、掲載された情報は1か月の命(その間は価値があった)でしたが、いまやあらゆる情報が1日もつかもたないか。瞬時に拡散され、更新されていきます。

ようするに、人の想像を超える速さで情報の伝達スピードが上がってしまったのです。

ボクのように紙しかない時代に生まれ育った世代はそのスピード感のなさも仕方ないことと思ってしまいますが、生まれた時からスマホが身近にあるデジタルネイティブの方々は紙の遅さには耐えられないでしょうね。当然だと思います。

デジタル版ならいくらでも保存・保管が可能です

思い返すと、ボクは40数年間の編集者生活で1000冊近い紙の本を作ってきました。ある時期までは、作った本を自宅に持ち帰って保管していたのですが、保管のためのスペース・重量があるときオーバーフローして、それからほとんど自宅に自分の作った本を持ち帰ることはしなくなりました。

たまに、あの本に載っていた記事はどんなだったっけと、読み返したい思いに駆られることがあります。でもそれは今となっては不可能なことです。

でも、記事がデジタルデータで残っていたら、いつでも読み返すことが可能です。ボクにしか価値がないかもしれない記事を、家族に嫌な顔をされながらかさばる紙で保存しておくよりもとても効率的で、理想的ですらあります。

先日、知人からドゥカティの超レアなレーシングマシンを入手したと連絡をもらい、どんなマシンだったっけとネットで調べてみましたが、ボクが知りたいと思ったことがごく断片的にしか載っていませんでした。そのとき、編集長をしていた「DUCATI Magazine」での紹介記事が読みたいと思いました。きっと、ボクが知りたいことが余すことなく載っているはずだろうなと。

そういえば、担当していた「RIDERS CLUB」が創刊500号を迎えたとき、発行したすべての号をデジタルデータとして残すことを思い立ち、紙の雑誌をすべてスキャンして、電子版としてウェブで閲覧可能にしたことがありました。

とくに、趣味の雑誌は新しい情報だけではなく、知識として記憶しておきたい情報も多々掲載されていて、それらは必要なときに引き出せることこそ重要です。さらに、その引き出した記事には、専門家としての編集者・ライターの知見がたっぷり盛り込まれていて、多くの人にとって有用なものなのです。

ウェブ化は時代の流れ、必然のように思います

話があっちこっちに飛んでしまいましたが、話はヤングマシンDと名付けられたデジタル版(電子版)についてです。

ヤングマシン電子版 2025年7月号(リンクは以下↓)

ヤングマシン電子版2025年7月号 [特集] バイク界の近未来を斬る! The Times They Are A-Changin'時代を変えるべく、さまざまなテクノロジーや新モデルが発表されています。[…]

賛否は当然あるでしょうが、ボクはこれも時代の流れで、ある意味、必然なのかもと思っています。

書店の数がどんどん減っていて、雑誌の主戦場だったコンビニもいまはほとんど雑誌を置いていません。

雑誌売り場があるスーパーもありますが、棚に刺さっている本を手に取って見ているのはほとんどがボクよりも年上の世代の方だけです。

そんな時代だからこそ、紙からウェブには当たり前の流れでしょう。動画やリンク先も貼り付けることができるし、なによりずっと保存していてもかさばることもありませんし、いつでも必要な記事・情報を引き出せます。

そしてもっとも大切なのは、前述のように電子版であろうとそこに掲載されているのは専門家としての編集者・ライターの知見がたっぷりと盛り込まれた記事です。取材もしないで、もちろんウラ取りもしないで即席で出来上がっている、ネットの「コタツ記事」とは天と地ほどの内容の濃さ・クオリティに差があるのです。

紙にできて電子版にできないことはなく、逆に紙だとできないことが電子版だといとも簡単にできてしまいます。

さて、2025年5月24日にスタートした電子版の評判ですが、編集部によると完全無料化によるアクセスのしやすさ、豪華な付録やプレゼント、デジタルならではの新機能(ポップアップ動画、動くリンク、拡大縮小)が大きな魅力だと感じた方が多かったそうです。

一方で、読み手のPCやスマホのパフォーマンスによっては、ビューワーがスムーズに動いてくれないなどのコンプレインもあったとも言います。

ヤングマシンD(電子版)はまだ始まったばかりで、これからどんな進化をして行くかは分かりませんが、電子版の制作を重ねていくうちに「あ、こんなこともできるんだ!」という新たな発見があって、この先どんどん進化していくような気がします。そして、それを強く期待します。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事([連載] 多事走論 from Nom)

「免許を持ってない人にあれこれ言われたくない」の声で決意 以前から個人的な知人や友人にバイク乗りが多く、ご主人も20代のころからのカワサキ乗りで、石井議員は常にバイクがそばにある環境で長年生活していま[…]

来年10月から首都高料金が1割値上げか? 12月24日、首都高速道路公団は来年10月から料金を改定(値上げ)する案を発表しました。 これは、今年の10月に設置された「首都高の持続可能な道路サービスに関[…]

片山財務大臣が走行距離課税は検討していないと明言! この発言の持つ意味はとても大きい 11月12日の参議院・予算委員会で、国民民主党の榛葉幹事長の「走行距離課税はやりませんよね」という質問に対し、片山[…]

補助金を段階的に上げて暫定税率廃止へと繋ぐというが、年末までに無理なく実施できる? このコラムでも何度も取り上げてきたガソリンの暫定税率が、ついに廃止される見通しとなりました。 自民、日本維新の会、立[…]

トランプ関税はバイクの世界にも影響があるのか、国内各メーカーに聞いてみました 世界中に吹き荒れている「トランプ関税」の深刻な影響。 特に、自動車に課されることになった15%の相互関税は日本の自動車メー[…]

最新の関連記事(ヤングマシン電子版)

ヤングマシン電子版2026年3月号[Vol.640] 【特集】◆中古車も! 新春お買い得バイク100 二輪業界に限った話ではないが、最近の値上がりっぷりはツラすぎる。この調子じゃ、若者が気軽に買える代[…]

ヤングマシン電子版2026年2月号[Vol.639] 【特集】◆2025 試乗50連発!!~全日本ライダー岡崎静夏が選ぶ年間ベスト試乗モデル ◆新車1台モニター提供! マシン・オブ・ザ・イヤー2025[…]

読者プレゼントのご応募はヤングマシン電子版1月号より 今、話題のアニメ&漫画『終末ツーリング』。 ライダーのツボを突く描写が盛りだくさんで、舞台は荒廃した終末世界ながら、国内ツーリングガイドとしても楽[…]

丸山浩直伝! ホンダCB1000Fの嗜み やっぱりCBはストリート=公道のヒーローだった。 まず何が素晴らしかったかと言えば、低速域におけるトルク感とかあのドロドロっとした大排気量直4CBならではのフ[…]

まずはレーシングスクールから! そもそもプロレーサーって、レースだけで収入の全てを賄っている人というのが一般的なイメージなんでしょうけど、残念ながらそういった人は全日本でもほんの一握り。では、プロレー[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

伝説の暗殺拳が拓く、愛と宿命の世紀末 1980年代、原作・武論尊、作画・原哲夫により展開され、少年たちの胸を熱く焦がした『北斗の拳』。その魅力について振り返っておこう。 物語の舞台は、199X年の核戦[…]

アクティブなシーンで大活躍! 防水性の高いコンパクトバッグ 自分に合ったバッグ選びはなかなか難しいもので、しっくりくるものに出会えないとお悩みの方も多いはず。今回紹介するQUICK PACK Tras[…]

2025/9/16:衝撃のシルエットティザー公開 中国のSNS『微博』で「新しい命を創造する」というメッセージとともに、丸目ネイキッドのシルエットが公開された。画像の解析からは、丸型ヘッドライトやダブ[…]

「遊べるカブ」の完成形、JA60型の熟成 まずはベース車両であるクロスカブ110の実力をおさらいしておこう。2013年の初代登場以来、ビジネスバイクの代名詞だったスーパーカブに「遊び心」を注入し、独自[…]

最新の投稿記事(全体)

ナナハン復権の号砲! CB750Fは、わずか4年で劇的進化 CB900Fと同時進行で開発された750F。ところが1979年早々から欧州で900F、北米で750Fが発売されたにもかかわらず、なぜか日本で[…]

大型アドベンチャーバイク『CRF1100L Africa Twin(アフリカツイン)』に新展開! 2016年にCRF1000L Africa Twinシリーズとして復活を果たしたのち、2019年には排[…]

爆誕! 世界初のバガーレース世界選手権 ハーレーダビッドソンとMotoGPは、ハーレーダビッドソンのバガーレーサーのみに特化した、世界初のグローバルレーシングシリーズ『Harley-Davidson […]

あえて勝てなかったサファリラリーをモチーフに ポルシェ911にとって、サファリはなかなか勝たせてもらえなかった数少ないラリー。1974年はカレラ2.7RS、1978年は911SCラリーといったマシンを[…]

乗るカワサキ・着るカワサキ カワサキモータースジャパンは、2026年3月に開催予定の「第42回大阪モーターサイクルショー2026」「第53回 東京モーターサイクルショー2026」にブース出展すると発表[…]

- 1

- 2