ライディングスクール講師、モータージャーナリストとして業界に貢献してきた柏秀樹さん、実は無数の蔵書を持つカタログマニアというもう一つの顔を持っています。昭和~平成と熱き時代のカタログを眺ていると、ついつい時間が過ぎ去っていき……。そんな“あの時代”を共有する連載です。第15回は、1970年代を象徴する輝きに満ちていたSL350です。

●文/カタログ画像提供:柏秀樹 ●外部リンク:柏秀樹ライディングスクール(KRS)

4ストローク2気筒の『オフ・ザ・ロード』

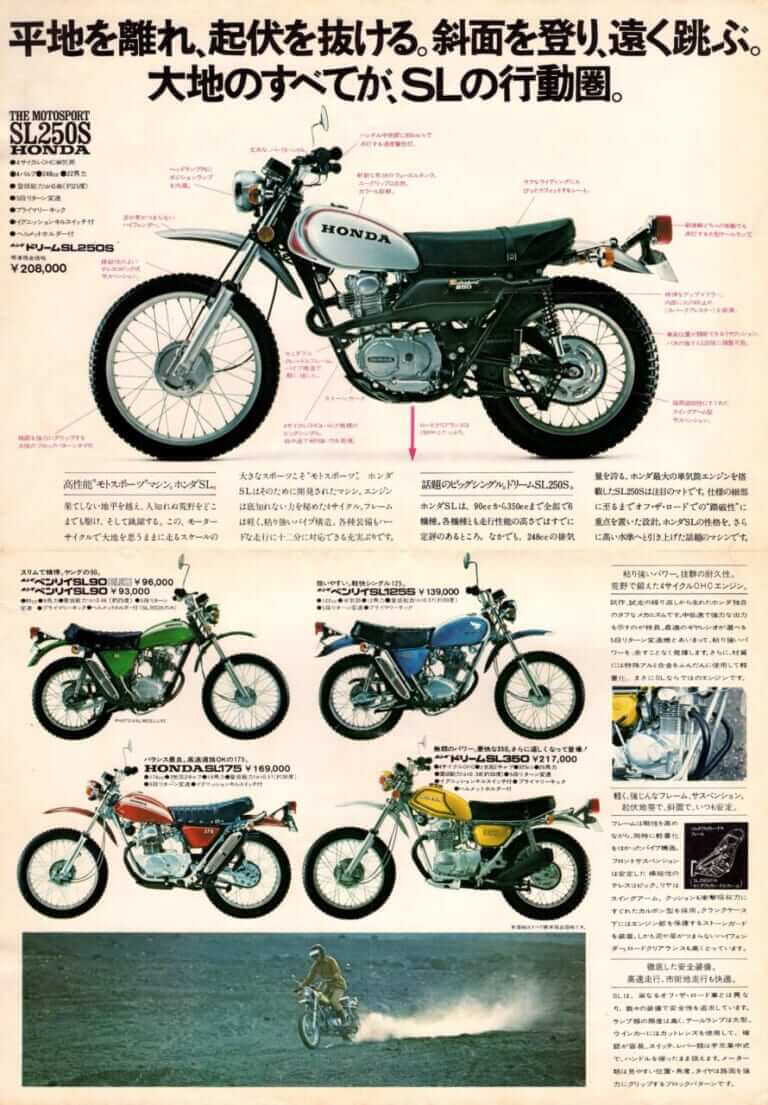

国産4ストローク2気筒型オフロード車を語る上で外せないバイクが1970年登場のホンダSL350です。SL350は1970年代のホンダ車の中でもレアな存在ですがホンダらしさ、独創的なスタイルと濃厚なテイスト溢れるホンダならではのバイクです。

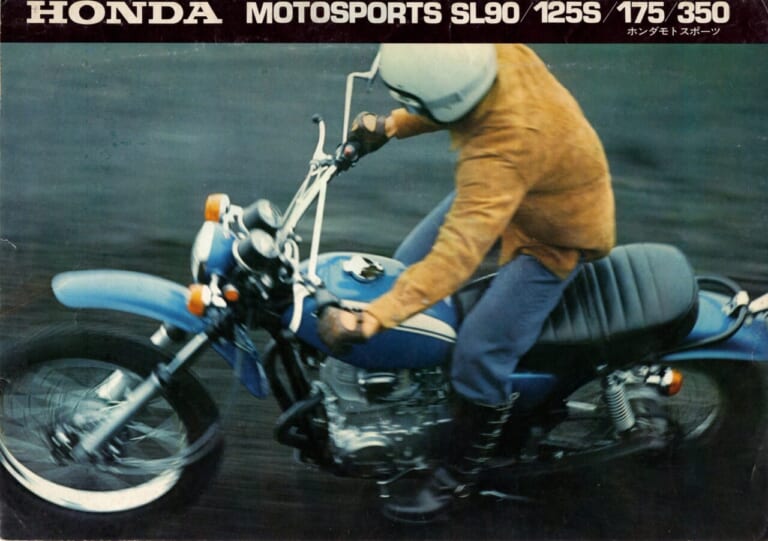

1970年代のホンダは4ストローク・スポーツモデルをCB、CL、SL、TLの4系統で構成していました。TLシリーズは公道走行できる50、125と競技専用の250で構成。特にバイアルスTL125は多くのトライアルファンを生み出しました。

ホンダの基軸となったCBシリーズは、50ccから当時最大排気量の750ccまでロードスポーツの分野でベストセラーを記録してきました。

クロームメッキのアップマフラーがアイキャッチのスクランブラーモデルCLシリーズは50、70 、90、125、135、175、250、350そして450ccまでの9機種を用意していました。

そんなCLシリーズをさらに軽量化し、専用の前後サスペンションとタイヤ装備でダート走破能力を高めたのがSLシリーズです。

2ストロークエンジンのみで構成するライバル他社に対してホンダは4ストロークエンジン車を90、125、175、250、350ccまで5機種ラインアップ。その頂点が今回ご紹介するSL350です。

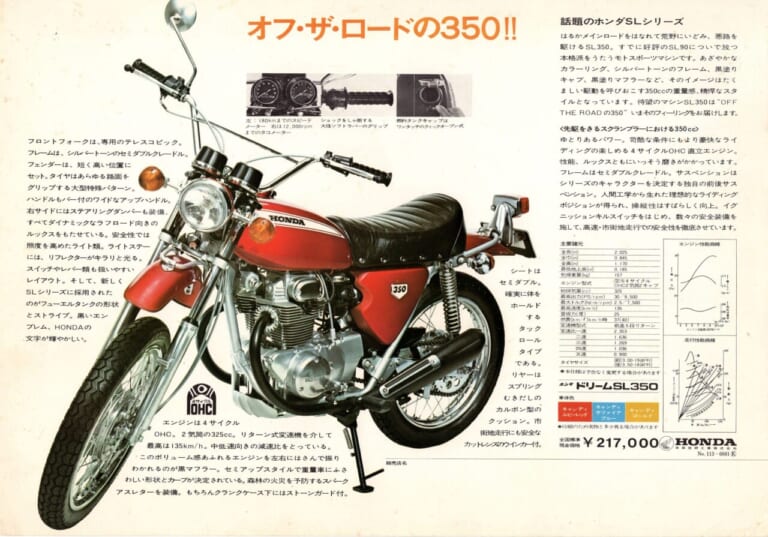

国内販売されたSL350は3種類あります。初期型は1970年1月にデビュー。正式名称はホンダドリームSL350(K0:ケーゼロ)です。フルチェンジモデル(K1)はわずか9か月後の10月に登場。そして最終型(K2)は1972年7月に外観や装備をブラッシュアップして登場しました。

Dream SL350[K0]

SL350のエンジンは当時のミドルクラスのベストセラースポーツCB /CLに搭載された空冷4ストロークOHC並列2気筒325ccのエンジンをベースに専用チューンを施したものです。

エンジン出力とトルクはCBの36ps /10500rpm、2.55kg-m/9500rpmに対してSL(K0)は30ps/9500rpm、 2.50kg-m/7500rpmと大幅ディチューン。トルク値は2,000回転低い位置で同等の数値を得て低中速回転域で扱いやすい出力特性としています。

ちなみに当時のバイクカタログは最高速度やゼロヨンタイムを明記していたこともあり、CBは最高速度170km/h、CLは160km/h、SLは135km/hとなっていますが1970年代中期に向け、事故の増大を受けて最高速度やゼロヨンタイムの記載は徐々に減っていきました。

Dream SL350[K0]

2ストローク時代への過渡期に見せたホンダの意地

CB750フォアを頂点とするCBシリーズは街に溢れるほど人気でしたがSLシリーズはほとんど見かけませんでした。CBの19万6000円、CLの19万8000円に対してSLは21万7000円と高額ながら馬力数値や最高速度が低い上に乗車定員は1名だったこともマイナーになった理由かと思われます。

2名定員と1名定員では前後サスや車体設定を含めた操縦性のまとめ方は異なるのですが、SL350はライバル他社の2ストロークマシンの軽量性や戦闘能力を意識して1名定員の作りにしたのか、それ以外の理由があったのか今となっては不明です。

初代SL350デビュー当時、ホンダはすでに2ストローク単気筒オフロードマシンの開発に取り掛かっていました。

1960年代にロードレース世界GPを席巻してきたホンダとしては、オフロードのレースでライバルに打ち勝つにはライバルと同じ2ストロークマシンがマストだとわかっていました。

しかし、本田宗一郎社長は2ストロークマシンが大嫌いだったため、社長には秘密で2ストロークマシンの開発を進めたと伝え聞いています。

1971年に初代2ストローク型マシン開発コード335での全日本モトクロスで初勝利以降、ホンダは2ストロークマシンでも頭角を表していくのですが、ホンダは4ストローク型オフロードマシンへの開発意欲はそのまま継続していました。

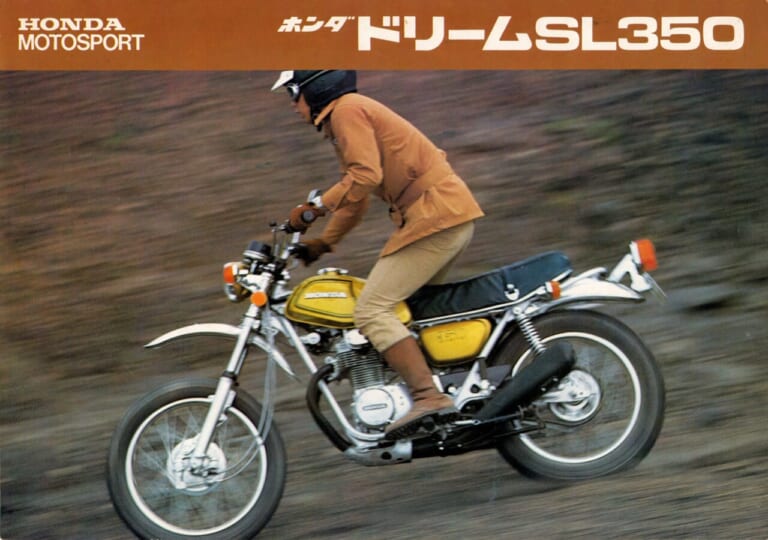

1970年1月デビューのSL350(K0)はわずか9か月後の10月にまったく新しいSL350(K1)へ生まれ変わりました。4ストロークマシンにかけるホンダの意地を感じさせる筆頭は乾燥重量157kgから139kgという18kgもの軽量化でした。

Dream SL350[K1]

エンジンの基本形をそのままにセルモーターを取り外してキック始動のみ、としました。当時の技術ではセルモーター系装備で10kg近い重量アップだったのですから、この割り切りで大幅な減量になりました。

軽量になったSL350はどのギヤ位置でもクラッチレバーを握ればキック始動できるプライマリー式を導入。エンスト(エンジン・ストップではなくエンジン・ストールが正式)しがちなオフロード走行では必須の技術で次第にプライマリーキック式が常識になっていきました。

エンジン最高出力を30から25psへ落としながら、7500rpmから6000rpmへ回転数を落としても2.5kg-mのトルク値はそのまま維持という設定ですが、常用速度域ではCBやCLよりも鋭いダッシュ力が実感できました。CBのダウンマフラーやCLのアップマフラーが奏でる並列2気筒180度クランクならではのリズミカルなビート音を楽しませてくれましたがSLはさらに歯切れの良いサウンドに仕上がっていました。同時期に1つのエンジンで3つのサウンドが味わえるというのは、ありそうで意外にないことでした。

フレームはメインフレーム部分をCB、CLと共用してしたセミダブルクレードル型だったK0型から、K1型では強度を上げるためSL専用のダブルクレードル型へフルチェンジしました。

Dream SL350[K1]

前方右サイドにセットされたステアリングダンパーは廃止。ハイスピードでも走行安定性が確保できる技術進歩によって1970年代初頭を境にロードレーサーを除く公道走行車両のステアリングダンパーは徐々に非装備へと変わっていきました。

初期型K0はセンタースタンドを非装備でしたが、K1からはセンタースタンド標準装備に。乗車定員数は1名から2名になりました。

タイヤは前3.00-19、後3.50-18のK0に対してK1、K2は3.25-19、4.00-18へとサイズアップ。タイヤのトレッドデザインも変更。K0型はCLに近いラグパターンタイヤ。対するK1、K2は新開発の四角いブロック型でした。

当時はキャラメルブロック型をノビータイヤと呼んでいましたが、SLシリーズのカタログには「ノービックタイヤ」と記載。CLシリーズよりもダート走行でのグリップ力アップを狙った設定です。

ちなみにK1のカタログには最高速度は変わらず135km/hの数値を掲載していますが0~400m:ゼロヨン加速タイム15.7秒を新たに追加記載しています。

K0の車体カラーはキャンディルビーレッド、キャンディサファイアブルー、キャンディゴールドの3色。K1ではキャンディゴールドを廃止して2色へ。フレームはシルバーから黒塗りへ。灯火類もテールレンズが横長から縦長型へ。サイドリフレクターの位置も変更しました。

姉妹車のSL90、SL125、SL175ではエキパイを一度ダウンさせてステップ以降からグンと大きく持ち上がる「コブラ型」と呼ぶマフラー形状として、消音器部分にクロムメッキカバーをセットしたのですが、350のK1はメッキカバーがないのです。K1は黒のフレーム、黒のアンダーガード、黒のマフラーと相まってストイックな雰囲気へ。

ただしK0に採用した黒塗りのキャブレターはK1から一般的なグレーへ戻されています。

1970年代を色濃く思わせる装備としてはワンタッチ開閉の燃料タンクキャップ(安全性確保のため後に廃止)。転倒など緊急時にすぐにエンジンを止められるキルスイッチ装備。サイドヒンジの開閉可能なシート。鍵付きヘルメットホルダー装備。右側バックミラーのみ標準装備。大きなヒダによって衝撃や振動を低減する大径ソフトグリップラバー、燃料タンク左下の前方に配置のメインキー、ヘッドライト下に配置のハンドルロック機構などがその代表例でした。

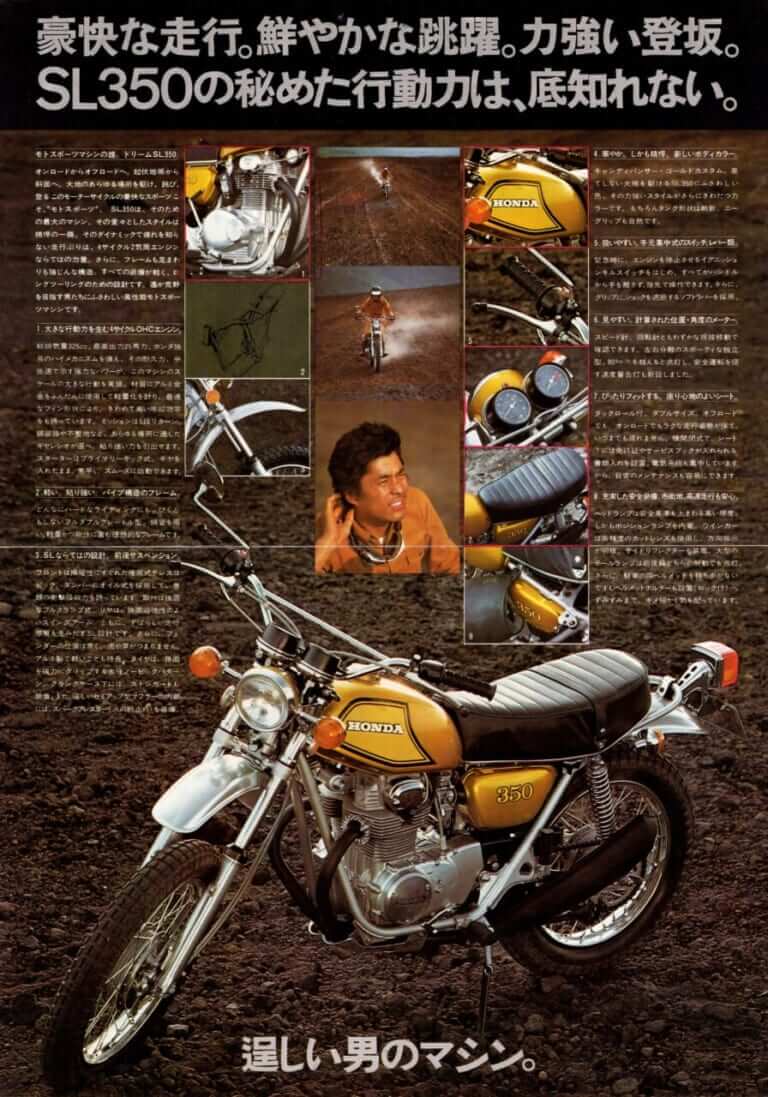

ストイックなK1からCL寄りのキャラクターになったK2

そして最終型K2の登場です。キャンディパンサーゴールドカスタムの一択になった車体色は実に艶やか。シルバー色に戻ったフレームと樹脂フェンダーから綺麗にバフ掛けされたアルミ製の前後フェンダーへ、エンジンガード色も黒からアルミ色へ。シートは厚みを増してシート下部にトリム(メッキのモール)を装備。テールランプの大型化、ポジションランプ内蔵のヘッドライト、軽自動車と二輪車の高速道路制限速度上限が80km/hでしたが、これを超えると自動で点灯する速度警告灯を新装備。メーターボディのメッキ部分増大、トリップメーター追加など走行性能をそのままに装備を充実したSL350に変身しました。

Dream SL350[K2]

K0からK1で大幅な軽量化を進めたはずのSL350ですが、安全装備などの充実によってK1の139kgからK2では146kgの乾燥重量になっています。

推測ですが、ホンダはSL350の最終型K2のデビュー直後に2ストローク型モトクロスマシンのエルシノアシリーズのデビューを2か月後に控えていたこともあり、空冷直立2気筒のSL350はもはや「戦う4スト・ツイン」ではなくロードモデル寄りへ。CLシリーズの派生モデルへと舵取りを行った、と解釈してもいいでしょう。

こうして70年代前期の短期間を駆け抜けたSL350ですが、初期型と最終型を見るにつけ、まさにこの時代の輝きを象徴する典型モデルと言えるでしょう。

実はここでホンダならではの4ストローク型オフ専用モデルとして充実していた栄光の輝きだけでなく、もうひとつ物理的な輝きも加えておきたいのです。

たとえばゴムブーツをセットしないフロントフォークのインナーチューブ、そしてヘッドライト&テールランプのステー、ハンドルバー、ウインカーボディ、リアショック、鉄ホイールに至るクロームメッキ。しっかりバフ掛けしたアルミの前後フェンダーにフロントフォークのアウターチューブなど、現代のモデルでは決して目にすることのない1970年代ならではの「太陽の光を受けてキラキラ輝くバイク」になっていたのです。

Dream SL350[K2]

もちろんメッキされたホイールにセットされたスポークも欠くことのできない大事な輝きのひとつです。

他の2ストローク・オフローダーに限らず、現在主流の倒立型フロントフォークとは異なり、当時のバイクは正立型フロントフォークしかなく、アウターチューブとインナーチューブの輝きを意図せずに強調できたこと。そして鉄リム+鉄ハンドル、バックミラーにクロームメッキされたフロントフォークのアウターチューブが多かったのです。まさに1970年代のバイクはメッキやバフ掛けパーツが多用されたことで物理的に眩しく輝いていたのです。

これこそまさしく私見ですが、キラキラしながら接近してくる対向車線のバイクは眩しくてすれ違うまで機種が特定できなかったと記憶しています。数あるバイクの中で、どんな距離から見ても輝きを放っていたのがK2型:最終型SL350だった、という私見です。

中型2輪免許制定後、1970年代後期になるとカフェレーサー風のスタイルも登場したほか、コムスターホイール登場や樹脂パーツ多用などメッキパーツの「テカリ」が徐々に減っていった時代でもあります。

バイクは走りで感動するか。ルックスで感動するか。

サウンドに痺れるか。あるいはキラキラな輝きに引き込まれるか。理由は問いません。

私的にはホンダSL350最終型K2は、そのすべてです。

Dream SL350[K2]

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事(柏秀樹の昭和~平成カタログ蔵出しコラム)

意欲的なメカニズムが地味なイメージに? 1972年に登場して一世を風靡したカワサキ初の4気筒バイク900ccのZ1。その弟分として1973年に750ccのZ2(正式名750RS)が日本市場に登場しまし[…]

国内4メーカーが公道トライアル車をラインナップ 今回は超スリム&シンプルメカの塊。日本のトライアル黎明期のヒーローとなった2台のバイクTLとTYのお話です。 トライアルは岩、砂、ぬかるみ、急斜面など自[…]

超高回転型4ストローク・マルチのパイオニアはケニー・ロバーツもお気に入り 今回ご紹介するバイクは1985年春に登場した超高回転型エンジンを持つヤマハFZ250 PHAZER(フェーザー)です。 フェー[…]

商品ではなく「こんなこと、できたらいいな」を描く 今回は見た瞬間にハートを鷲掴みにされてしまったモトクロス系のお気に入りバイクカタログをご覧になっていただきたい。 まずはアメリカホンダ製作によるモトク[…]

「世界初の量産250ccDOHC水冷4気筒エンジン」が生み出す最上の乗り味 1983年3月。デビューしたてのGS250FWに乗った印象といえば「速い!というよりすべてがスムーズ。鋭い加速感はないけど必[…]

最新の関連記事(ホンダ [HONDA] | 名車/旧車/絶版車)

伝説のヨンフォアを凌駕するX字にクロスしたエキパイが輝く最高峰のプライド! 1981年の終わりに近い11月、ホンダはCBX400FというCBに「X」を加えた新機種をリリース、その内容はまさにありったけ[…]

1992年モデル:新世代のホンダロードスポーツ 滑らかな曲線と面で構成された、力強くボリューム感のある18Lの燃料タンク形状に、独立したサイドカバー、そして躍動感ある跳ね上がり気味のリアカウル。すっき[…]

52°の狭角でも90°Vツインと同じバランサー不要の位相クランクを開発! 1983年、ホンダは次から次へとハイパーマシンを投入して勢いづいていた。 そんな折りに、400ccでVツインのスポーツNV40[…]

RCBテクノロジーを継承し誕生したCB900F CB750FOURの登場から10年ライバル車の追撃から復権するためホンダが選択したのは耐久レース常勝のワークスマシンRCB1000の心臓を持ち既存のバイ[…]

インライン4の元祖CB750Fは第3世代で原点追求に徹していた! 1983年12月、ホンダはナナハンでは5年ぶりの直4NewエンジンのCBX750Fをリリースした。 当時のホンダはV4旋風で殴り込みを[…]

人気記事ランキング(全体)

簡単取り付けで手間いらず。GPS搭載でさらに便利に バイク用品、カー用品を多数リリースするMAXWINが開発したヘルメット取り付け用ドライブレーコーダー「MF-BDVR001G」は、ユーザーのニーズに[…]

型崩れを防ぐEVA素材と整理しやすい内部構造 布製のサドルバッグにおける最大の欠点は、荷物が入っていない時に形が崩れ、見た目が損なわれることにある。しかし、本製品はマットフィルムとEVAハードシェル素[…]

スーパースポーツの魂を宿した優美なる巨躯「CB1000F」 ホンダのプロダクトブランド「CB」の頂点として君臨する新型CB1000F。その最大の魅力は、なんといっても歴代CB750Fを彷彿とさせる流麗[…]

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]

最新の投稿記事(全体)

伝説のヨンフォアを凌駕するX字にクロスしたエキパイが輝く最高峰のプライド! 1981年の終わりに近い11月、ホンダはCBX400FというCBに「X」を加えた新機種をリリース、その内容はまさにありったけ[…]

開幕戦タイGPを前に WRCで大活躍している勝田貴元選手と食事をしました。彼は’24年からモナコに住んでいるんですが、なかなか会う機会がなかったんです。実はMotoGPもかなり好きでチェックしていると[…]

1992年モデル:新世代のホンダロードスポーツ 滑らかな曲線と面で構成された、力強くボリューム感のある18Lの燃料タンク形状に、独立したサイドカバー、そして躍動感ある跳ね上がり気味のリアカウル。すっき[…]

色褪せない魅力で進化を続ける「CT125ハンターカブ」 スーパーカブシリーズのなかでも、ひときわ異彩を放つアウトドアマシン「CT125ハンターカブ」。2020年の登場以来、その人気は留まるところを知ら[…]

華やかなパレードの裏に隠された「究極の即応性」 皇宮警察は、天皇皇后両陛下をはじめとする皇室の護衛や、皇居などの警備を専門とする警察組織である。彼らの任務において、ひときわ異彩を放っているのが側車付き[…]

- 1

- 2