1980年代、バイク乗りたちのロマンをかき立てた「最速」の2文字。未知の速度域を手中に収めるため、新たな技術が次々に開発された時代だ。ここではスズキの旗艦レプリカ、GSX-Rシリーズの誕生からひも解こう。※本記事はヤングマシン特別号 青春単車大図鑑からの転載です。

●文:ヤングマシン編集部

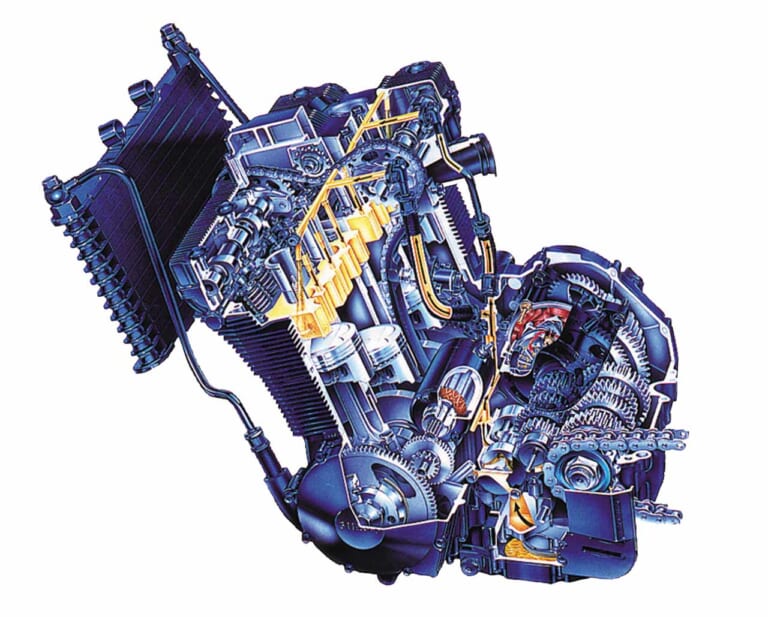

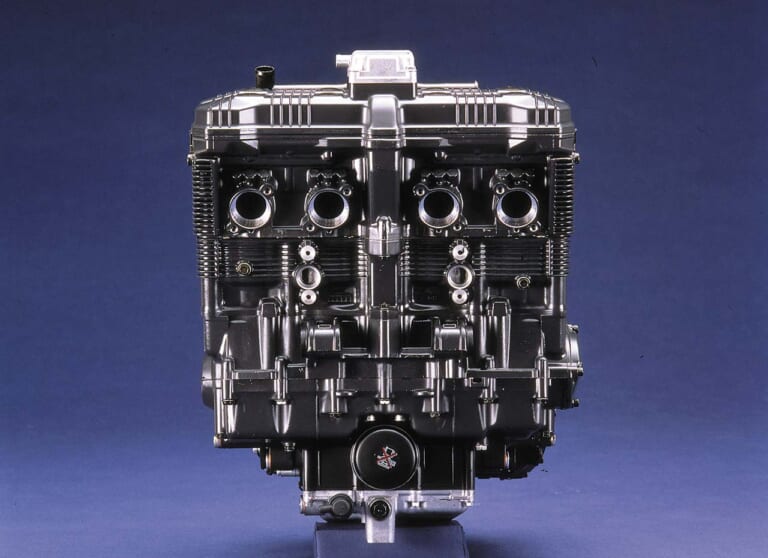

画期的だったスズキの油冷エンジン

1983年のRG250Γ(ガンマ)、翌年のGSX-R(400)でレプリカブームに先鞭をつけたスズキは、1985年にGSX-R750を発売。いよいよ大型クラスに進撃を開始した。

アルミダブルクレードルフレームの採用はΓと同様の手法で、軽量な車体作りもすでにGSX-Rで実行済み。

R750の注目すべき点は、なんと言っても油冷エンジンにある。

冷却効率を第一に考えれば当然水冷となるが、これは必然的に重量増を招く。そこで考案されたのが、熱が集中するヘッド部をエンジンオイルの噴射によって冷却する油冷システムだった。

スズキGSX-R1100:実測最高速度は252km/h!

GSX-R750は、エンジンパーツ自体の軽量化も徹底した結果、車重179kgを実現した。当時のナナハンは最低でも210kg以上、R750の車重はGSX400FWとほぼ同値という驚異的なものだった。

ファン待望のナナハンレプリカは世界中で売れに売れた。

全日本選手権3連覇、1985年ルマン24時間1・2フィニッシュなど、レースでの活躍は挙げればキリがないほど。

付け加えると、ヤングマシン本誌の人気投票でも2年連続で1位を獲得。1986年には限定車も投入され、クラス最速の座は揺るぎなかった。

そして、1年遅れて投入されたR1100はさらに強烈だった。

得意の軽量化と大排気量エンジンの組み合わせにより、パワーウエイトレシオは1.52kg/psを誇り、排気量無制限の公道ではまさに無敵状態だった。

以後750、1100とも年々改良を重ね、1990年代初めにはついに水冷化。

1100は1998年型を最後に姿を消したが、750は北米にて今なお現役。2001年には派生モデルとしてR1000が登場し、現代にも最速の血統が脈々と受け継がれていく。

【’86 SUZUKI GSX-R1100】■空冷4スト並列4気筒 DOHC4バルブ 1074cc 111ps/8500rpm 9.8kg-m/6500rpm ■232kg(乾) ■タイヤF=3.50-19 R=4.50-17 ※輸出モデル ※写真は’88年式

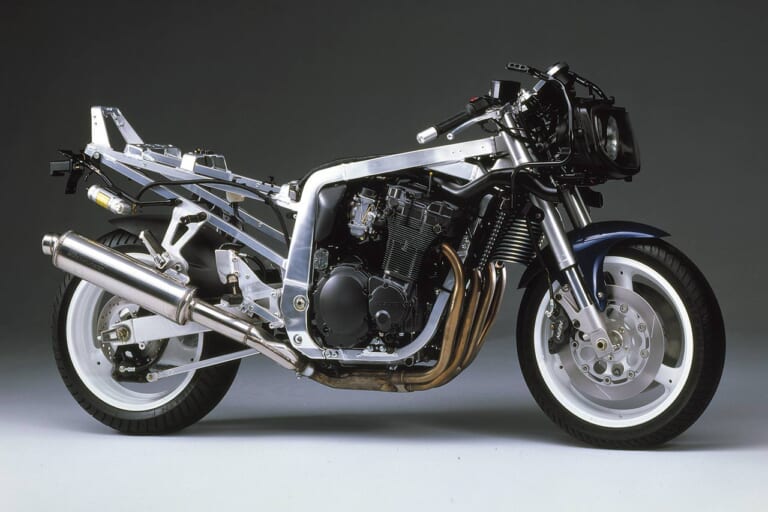

GSX-Rシリーズにおいて、油冷エンジンの次に大きなアイデンティとなるのが、大胆なラインを描くアルミ製ダブルクレードルフレームだ。※写真は1991年式

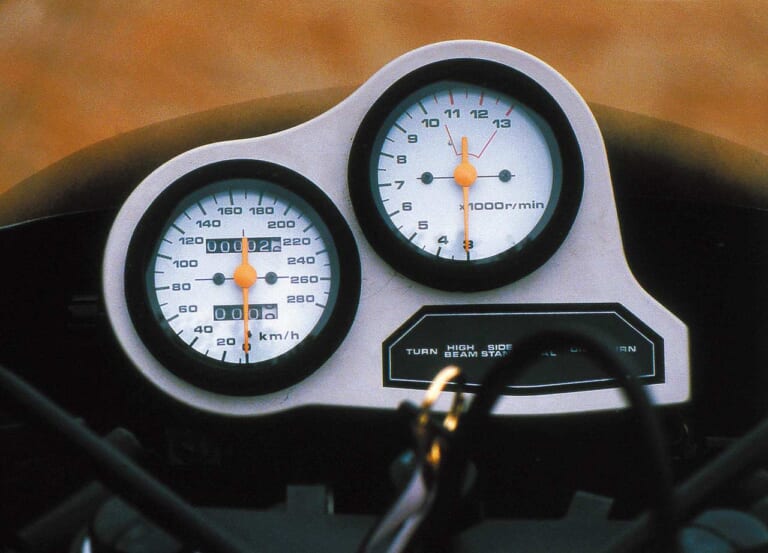

280km/hまで目盛りが刻まれた速度計と、3000rpm以下が切り捨てられたタコメーターが特徴的。当時のオーナーたちは「街乗りではタコメーターが動かなくって」というのが決めゼリフだったとか。

スズキGSX-R1100の系譜

【1986 SUZUKI GSX-R1100|ビッグレプリカの常識を打破した真のレプリカ】1052ccの排気量を持つ油冷ユニットを、R750用を強化したアルミフレームに搭載した最高峰モデル。車重は197kgに増大したが、それでもダントツのクラス最軽量で、130psの最高出力と合わせて動力性能は群を抜いていた。

【1987 SUZUKI GSX-R1100|エアロタイプのFフェンダーに】前年型からの大きな変更はなく、フロントフェンダーがエアロタイプに改められた程度にとどまる。最高出力や車重など、諸元は不変。車体色は青×白と黒×赤の2色を用意。

【1988 SUZUKI GSX-R1100|3本スポークホイール採用】前後ホイールに中空3本スポークのデザインが与えられ、リヤのリムサイズをワイド化。乾燥重量は2kg増加し、シート高は810mmから795mmに下げられるなど、熟成が進んだ。

【1989 SUZUKI GSX-R1100|全面刷新により大幅パワーUP】新型フレームや前後17インチホイールを採用、外装も一新した1989年型。排気量が1052ccから1127ccに増大し、最高出力は130psから一気に143psへと向上した。

【1991 SUZUKI GSX-R1100|更なるエンジンの改良で145psへ】倒立フォーク化した1990年型を挟んで1バルブ1ロッカーアームにエンジンを改良し、キャブも大径化。デュアルヘッドライトが透明シールドで覆われたのも特徴だ。そして、小変更の1992油冷最終型へと発展する。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事([連載]青春名車オールスターズ)

ナナハン並みの極太リヤタイヤに見惚れた〈カワサキ GPZ400R〉 レーサーレプリカブーム真っ只中の1985年。技術の進化に伴い、各社はレースで培ったテクノロジーをフィードバックさせたモデルを多く打ち[…]

ヤマハXJ400:45馬力を快適サスペンションが支える カワサキのFXで火ぶたが切られた400cc4気筒ウォーズに、2番目に参入したのはヤマハだった。FXに遅れること約1年、1980年6月に発売された[…]

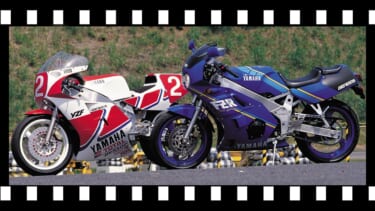

ヤマハFZR400:極太アルミフレームがレーサーの趣 ライバルがアルミフレームで先鋭化する中、ついにヤマハもFZの発展進化形をリリースする。 1986年5月に発売されたFZRは、前年に発売されたFZ7[…]

スズキ バンディット400:GSX-Rのエンジン流用ネイキッド 59psというクラス最強のパワーを持ち、1984年に華々しく登場したGSX-R。 レーシーに設定されたこのマシンの心臓部の実用域を強化し[…]

ヤマハFZ400R:ワークスマシンと同時開発 市販レーサーと同時開発したNS250Rがリリースされた1984年5月。 400クラスにも同様の手法で開発されたマシンが、ヤマハから世に放たれた。 FZ40[…]

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

スーパースポーツより贅沢な感性を追求した最速頂点バイク! 1984年、それまで空冷DOHC4気筒で牙城を守り続けたカワサキが、初の水冷化と先鋭フルカウルのGPZ900R Ninjaで世界最速宣言を謳っ[…]

“モンスターマシン”と恐れられるTZ750 今でもモンスターマシンと恐れられるTZ750は、市販ロードレーサーだったTZ350の並列2気筒エンジンを横につないで4気筒化したエンジンを搭載したレーサー。[…]

天敵ゼファーをターゲットから外しホンダDNAのスーパースポーツを目指す! 1992年のリリースから、実に30年ものロングセラーを記録した空前のヒット作、ホンダCB400スーパーフォア。 実はこれより前[…]

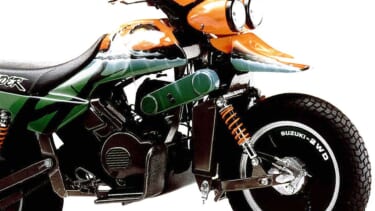

砂漠やオフロードの踏破をテーマに開発していたドリームバイクの途中経過報告! 1991年の第29回東京モーターショーに、スズキは3種の「2駆」もしくは2WD、つまり前後輪とも駆動する試作バイクを参考展示[…]

未知のジャンルへ挑戦した縦置き80度Vツイン どうして縦置きVツインだったんだろう? ホンダGL/CXシリーズ対して、僕は昔から疑問を抱いていた。当時の技術資料を見ると「ウイングGLは1980年代の新[…]

人気記事ランキング(全体)

日常の足として”ちょうどいい”を訴求 日々の買い物、駅までの送迎、あるいは農作業。そんな日常の足に、大型の自動車はオーバースペックであり、重い維持費がのしかかる。かといって、二輪車は転倒のリスクや悪天[…]

7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]

GTRは5台の予定がけっきょくは28台を製造 ロードカーとしてマクラーレンF1が登場したのは1992年のこと。ちなみに、この年デビューのスポーツカーはRX-7(FD)やインプレッサWRX、ダッジ・バイ[…]

ミラーの奥に潜む影…覆面パトカーはどんな車種が多いのか まず押さえておきたいのはベース車両の傾向。国内で多く採用されているのは、トヨタ・クラウンや日産・スカイラインといった中〜大型セダンだ。いずれも街[…]

グループ5マシンの935スタイルからスタート そもそも、フラットノーズは1970年代初頭に、バイザッハの敏腕エンジニアだったノルベルト・ジンガーがグループ5レギュレーションの穴をついたことが始まりでし[…]

最新の投稿記事(全体)

ドラレコの「配線地獄」はもう終わり! 車やバイクに乗るなら、もはやドライブレコーダーは必須装備だ。しかし、「面倒極まりない配線処理」で購入に踏み切れない方も多いのではないだろうか。ショップに頼めば工賃[…]

【第1位】ワークマン×『葬送のフリーレン』第2期コラボTシャツが登場! 人気アニメ「葬送のフリーレン」とワークマンの異色コラボが堂々の1位を獲得した。980円という驚愕の価格ながら、ふだん着やツーリン[…]

エモーショナルな体験ができる冒険ラリー オートバイ冒険家・風間深志氏が発案した日本最大級のツーリングラリー「SSTR2026(サンライズ・サンセット・ツーリングラリー2026)」が、2026年5月23[…]

久々に『コーナリング』と真剣に向き合うことになりました。 HondaGO BIKE LABでちょくちょくバイクに乗った感想文などをお届けさせてもらっている私(北岡)ですが、実のところ私の経歴というのは[…]

ライダーの夏を彩る「名探偵コナン」コラボ ワークマンが送る、名探偵コナンとのコラボアイテムのコンセプトは「夏の難事件は、ワークマンが解決」。真夏のアスファルトからの照り返しや、突然のゲリラ豪雨など、夏[…]

- 1

- 2