近年のスーパースポーツやロードレーサーの定番になっている、アルミ製ツインスパーフレームはいかにして生まれたのだろうか? 当記事ではヤマハのファクトリーレーサーYZR500を主な素材として、1960年代以降の2輪用フレームの進化を振り返ってみたい。

●文:ヤングマシン編集部(中村友彦) ●外部リンク:ヤマハ

原点はノートンのフェザーベッド

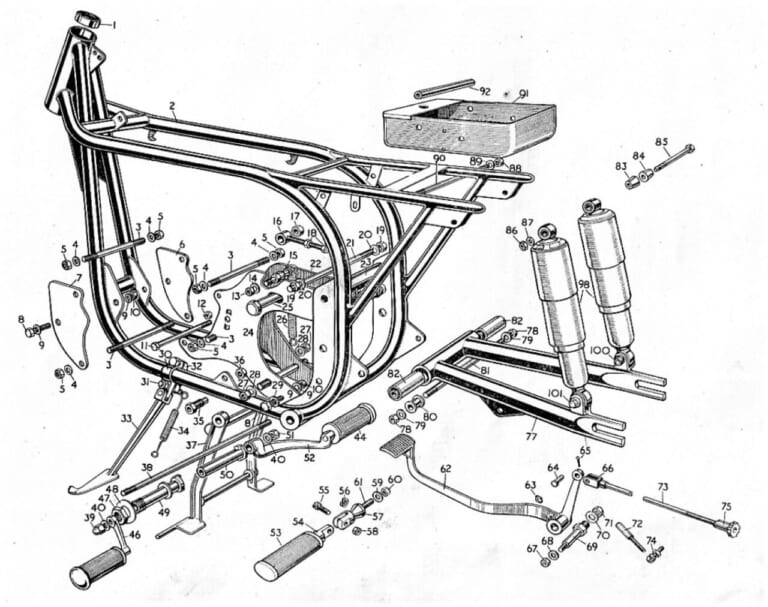

パーツリストから転載したノートン製フェザーベッドフレームの図版。ただし、これはレーサーのマンクス用ではなく、ストリートモデルのドミネーター用。

2輪用フレームには、いろいろな形態が存在する。だから安易に一括りにはできないのだが、近年のオートバイの骨格の原点は、1950年にイギリスのノートンが単気筒レーサーのマンクスに採用した、スチール(クロモリ)素材のフェザーベッドフレーム……と言われている。

1962~ RD56:世界GP250用として開発されたレーサーにして、ヤマハ初のフェザーベッドフレーム採用車。エンジンは2スト空冷並列2気筒。

形式で言うならダブルクレードルになるものの、フェザーベッドフレームの特徴は、ステアリングヘッドパイプを起点とする2本のパイプがパワーユニットを取り囲むようにぐるりと一周することで、その立体的な構造の美点が周知の事実になった1950年代中盤以降は、世界中の数多くの2輪メーカーがノートンの影響を多分に感じるフレームを導入。ヤマハの場合は1962年型RD56がフェザーベッドタイプの骨格の第1号車で、以後の同社は数多くのレーサー/スポーツモデルに、フェザーベッドタイプの発展型となるフレームを採用することとなった。

1967~ RD05/A:RD56の後継車となる、250ccの2ストV4レーサー。開発のスタートは1965年で、当初の冷却方式は空冷だったものの、すぐに水冷に刷新。

ロブ・ノースタイプの流行

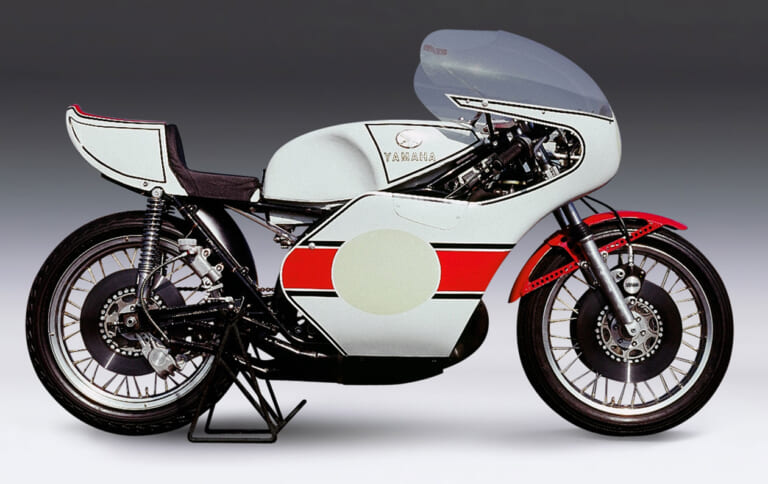

1973~ OW20:世界GPの最高峰クラスを制するために生まれた、YZR500の第1号車。リヤサスはまだツインショックだが、1974年からはカンチレバー式モノショックとなった。

OW20は兄弟車のTZ750と同時開発。フレームはフェザーベッドタイプで、エンジンは2スト並列4気筒。

1973年からヤマハが世界GPへの投入を開始したファクトリーレーサーYZR500のフレームは、当初はRD56やRD05/Aの発展型と言うべき構成だった。ただし1970年代中盤以降は、ステアリングヘッドパイプとスイングアームピボットプレートを結ぶ2本のパイプが直線的になり、真横から見たクレードル部は、四角形(と言うより平行四辺形)から三角形に近い形状に変化。ちなみに、そのデザインは1970年代のロードレーサーの定番で、ホンダ、スズキ、カワサキも同様の構成を導入していた。

1974~ OW23:写真は1975年型。前年型と比較すると、ステアリングヘッドパイプとスイングアームピボットプレートを結ぶ2本のパイプが直線的になっている。

そしてそういった構成の原点は、1969年以降のF750レースで数々の栄冠を獲得したBSA/トライアンフの3気筒レーサー、ロブ・ノースフレームのトライデント/ロケットⅢ……のようである。ただしイギリスではそれ以前から、ステアリングヘッドパイプとスイングアームピボットを結ぶ2本のパイプを直線的に配置したフレームの実例があったのだが、時代の流れを考えると、以後のフレームのトレンドを作ったのはロブ・ノースだろう。

スチール丸パイプ→アルミ角パイプに変更

1981 OW53:1980年型ではスチールフレーム仕様も存在したYZR500だが、エンジンをスクエア4気筒に変更した1981年型以降はアルミフレームで統一。

1979年の実験的な投入を経て、1980年以降のYZR500のフレームは、既存の基本構成を維持しながら、素材をスチール丸パイプ→アルミ角パイプに変更した。もっとも、1950~1960年代のグリーヴスや、1960年代後半のスズキRKシリーズなど、アルミ素材を用いたフレームは古くから存在したのだが、アルミ角パイプ+ロブ・ノース的な構成は、おそらく、1979年型YZR500が世界初。ちなみに他メーカーのGP500レーサーが、アルミ角パイプ+ロブ・ノース的な構成のフレームを採用するのは、スズキ:1981年、ホンダとカジバ:1982年からである。

ヤマハの進化はコバスとは無縁?

1982 OW61:V4エンジンを新規導入したOW61の骨格は、ロブ・ノースタイプのダブルクレードルとツインスパーの中間的と言いたくなる構成。

続いてはいよいよアルミ製ツインスパーの話で、このフレーム形式の生みの親はスペイン人のアントニオ・コバス……という説が世の中にはある。確かに、コバスが設計したGP250レーサーは、1982年の時点で、ステアリングヘッドパイプとスイングアームピボットを2本の極太素材で結び(と言っても太さを感じるのは上下寸法のみで、左右幅は控えめ)、ダウンチューブを装備しない、アルミ製ツインスパーフレームを採用していたのだ。

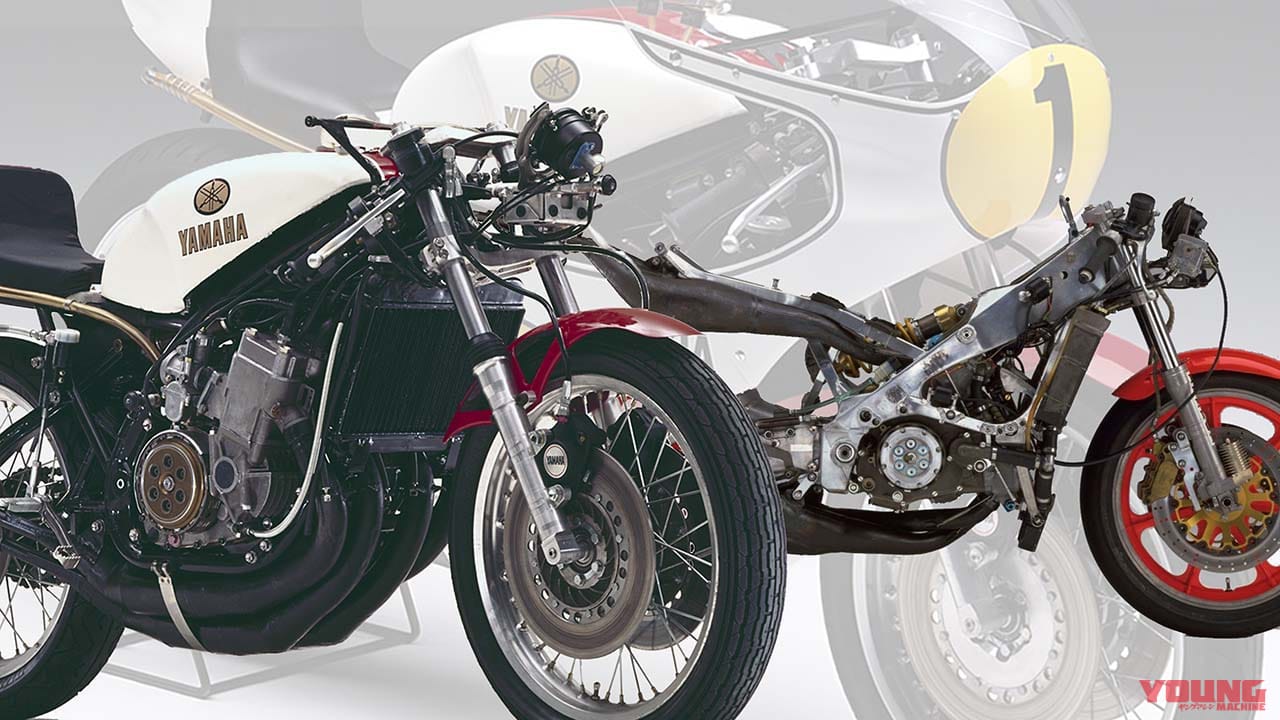

1983 OW70:前年型とは異なり、OW70はフレームの主役がハッキリした印象。なお現在のヤマハの見解では、このモデルがデルタボックスフレームの原点。

ただし筆者としては、少なくともヤマハは、コバスのフレームのデザインを踏襲したのではないと感じている。その証拠と言うべき車両が、アルミ角パイプ+ロブ・ノース的な構成をベースとしながら、年を経るごとにメインチューブが太くなり、年を経るごとにダウンチューブの存在感が希薄になった、1982~1985年型YZR500だ。

1984 OW76:ダウンチューブの片鱗らしきモノは存在するけれど、この年のYZR500のフレームは、もはや完全なツインスパータイプ。

もっとも、YZR500が1982年型でダウンチューブを上方に移設した背景には、V4エンジンの導入にあたって、前側2気筒のチャンバーの配置をスムーズにするという事情があったらしい。とはいえ以後のYZR500の骨格の進化を見れば、やっぱりヤマハは自らの試行錯誤で、ロードレーサーの理想の形状と言うべきツインスパータイプ、同社の呼称に従うならデルタボックスフレームを生み出したのだと思う。なお他メーカーのGP500レーサーがアルミ製ツインスパーフレームを採用するのは、ホンダとカジバ:1985年、スズキ:1987年から。ただしスズキのサテライトチームであるガリーナは、1984年の時点でアルミ製ツインスパーフレームを採用していた。

1985 OW81:片鱗すら消えた1985年型。なお同年のヤマハの4ストファクトリーレーサーであるFZR750の骨格は、アルミ製ツインスパータイプでありながら、ダウンチューブを備えていた。

近年のアルミ製ツインスパーフレーム

2023 YZR-M1:近年のMotoGPレーサー/スーパースポーツのツインスパーフレームは、ヘッドパイプ付近から左右下部に大きく手を伸ばすかのような形で、フロントエンジンマウントを一体成型している。

当記事ではヤマハを主軸にして話を進めてきたが、1980年代中盤以降のレーサー/レプリカの世界では、2スト車に加えて4スト車もアルミ製ツインスパーフレームが主流になり、現在もその状況に変化はない。ただし、2000年頃からはメインチューブの極太化に歯止めがかかった感があるし(剛性の追求が一段落して、しなやかさを意識した改革が行われるようになった)、2002年以降のMotoGPレーサーやその技術を転用したスーパースポーツは、巨大なフロントエンジンマウントプレートをフレームと一体成型しているため、見方によってはダウンチューブが復活しているかのようにと思えなくもない。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

RCBテクノロジーを継承し誕生したCB900F CB750FOURの登場から10年ライバル車の追撃から復権するためホンダが選択したのは耐久レース常勝のワークスマシンRCB1000の心臓を持ち既存のバイ[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

インライン4の元祖CB750Fは第3世代で原点追求に徹していた! 1983年12月、ホンダはナナハンでは5年ぶりの直4NewエンジンのCBX750Fをリリースした。 当時のホンダはV4旋風で殴り込みを[…]

400ccでも360°クランクが路面を蹴る力強さで圧倒的! 1982年にVF750SABRE(セイバー)とアメリカン・スタイルのMAGNA(マグナ)でスタートしたV4攻勢。 当時は世界GP頂点が500[…]

最新の関連記事(ヤマハ [YAMAHA])

Y’S GEARの新作コレクション バイクメーカー・ヤマハのノウハウを惜しみなく投入するY’S GEAR(ワイズギア)から、2026年モデルの新作コレクションが届いた!今年はオリジナルヘルメット3型を[…]

リッター51.9kmの低燃費、735mmの低シートでユーザーに優しい ヤマハは、同社の原付二種スクーターで最も廉価な原付二種スクーター「ジョグ125(JOG125)」の2026年モデルを3月19日に発[…]

なぜ「ヤマルーブ」なのか? 「オイルは血液だ」なんて格言は聞き飽きたかもしれないが、ヤマルーブは単なるオイルじゃない。「エンジンの一部」として開発されている液体パーツなのだ。 特に、超低フリクションを[…]

現行2025年モデルの概要を知るなら… 発売記事を読もう。2025年モデルにおける最大のトピックは、なんと言っても足つき性を改善した「アクセサリーパッケージ XSR125 Low」の設定だ。 XSR1[…]

2月14日発売:カワサキ Z1100 / Z1100 SE 自然吸気Zシリーズの最大排気量モデルとなる新型「Z1100」および「Z1100 SE」がいよいよ2月14日に発売される。排気量を1099cc[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

現行2025年モデルの概要を知るなら… 発売記事を読もう。2025年モデルにおける最大のトピックは、なんと言っても足つき性を改善した「アクセサリーパッケージ XSR125 Low」の設定だ。 XSR1[…]

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

最新の投稿記事(全体)

Y’S GEARの新作コレクション バイクメーカー・ヤマハのノウハウを惜しみなく投入するY’S GEAR(ワイズギア)から、2026年モデルの新作コレクションが届いた!今年はオリジナルヘルメット3型を[…]

最新モデルについて知るなら…最新モデル発売記事を読もう これから新車での購入を考えているなら、まずは最新の2026年モデルをチェックしておこう。W800の2026年モデルはカラーリングを一新し、202[…]

伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]

ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]

ライディングの「固定姿勢」によるコリを狙い撃つ バイク乗りなら経験しがちな、ツーリング後の身体の悲鳴。ヘルメットの重みで張る首筋、前傾姿勢で固まる背中、ニーグリップで酷使した太もも。楽しい時間の裏側に[…]

- 1

- 2