国産市販バイクが世界の頂点に上り詰めた昭和44年(1969年)から現代に至る50年の間に登場した”エポックメイキングなロードスポーツ”をテーマににお届けするシリーズ。今回は平成13~26年(2001~2014)、“規制や不況と戦い生まれた名車”をお届けする。

●文:ヤングマシン編集部

- 1 究極性能先鋭型から、お手ごろパッケージのグローバル車が時代の寵児に

- 2 SUZUKI GSX-R1000──驚異のパワー/ウエイトレシオと懐の深さでスーパースポーツ第2章へ

- 3 HONDA CBR1000RR──RC211Vの遺伝子を継承したRR

- 4 YAMAHA TMAX──スクーターの皮を被った本気スポーツ

- 5 HONDA CBR600RR──初のミドルRRはプチRCV

- 6 HONDA CB1300シリーズ──ジャパニーズネイキッドの真髄

- 7 YAMAHA YZF-R6──コーナリングで兄・R1の先を行った

- 8 YAMAHA WR250R/X──妥協のないオフロード版R1

- 9 KAWASAKI Ninja 250R──フルカウル250スポーツを再興した立役者

- 10 KAWASAKI Ninja1000──速いけどイージーな万能選手

- 11 HONDA NC700X──価格破壊&実用性の革命児

- 12 YAMAHA MT-09──RZの再来? 過激な新生MT

究極性能先鋭型から、お手ごろパッケージのグローバル車が時代の寵児に

オーバー300km/h時代は外的要因もあって唐突に幕切れ、それでも高性能追求のやまなかったスーパースポーツだったが、スーパーバイク世界選手権のレギュレーション変更により、公道スポーツからスーパーバイクのベースマシンへと変貌していく。’04年がその大きな転換点となり、最強最速は時代の中心から外れていった。代わって登場してきたのは様々なジャンルのスポーツバイクで、TMAXやWR250R/Xなどは新たなジャンルを開拓したといっていいだろう。そして2008年にはリーマンショックが訪れ、ニューモデル開発は冬の時代を迎える。さらには2011年の東日本大震災……。

そのころに登場したのは、身の丈サイズのなかで限りなく面白いものを、というこの時代ならではの欲求に応えるマシンたちだ。価格もスペックも抑えながら、どうやってバイクを楽しむか。時代は大きく、大きく変わっていった。

平成13年にはアメリカ同時多発テロ事件が発生。映画『千と千尋の神隠し』が大ヒットした。平成14年以降は歩きタバコ禁止条例が採用されはじめるなど、世間の雰囲気が変わりはじめる。シアトル・マリナーズのイチローは毎年のように大活躍し、様々な記録を打ち立てた。

SUZUKI GSX-R1000──驚異のパワー/ウエイトレシオと懐の深さでスーパースポーツ第2章へ

R1の登場で戦国時代を迎えたリッタースーパースポーツ。残るスズキが満を持して’01年に投入したモデルがGSX-R1000だ。’00年型GSX-R750をベースとする軽量コンパクトな車体に、988㏄エンジンを搭載。当時最強の5代目CBR900RR(929RR)を8ps凌ぐ160ps、900RRと並ぶ乾燥重量170kgをマークした。パワーウェイト比は圧巻の1.06kg/psで、同ジャンルがより先鋭化する端緒となった。

心臓部はR750を基盤に、ボアを1mm、ストロークを13mm延長し、73×59mmに拡大。「Own The Racetrack」(サーキットの覇者)を標榜しつつ、ロングストロークの扱いやすい性格までも体現したのだ。そのインパクトは初代YZF-R1を超え、スーパースポーツの新基準になるほどだった。

【SUZUKI GSX-R1000 平成13(2001年】主要諸元■水冷4ストローク並列4気筒DOHC4バルブ 988cc 160ps/10800rpm 11.2kg-m/8500rpm■170kg(乾)■タイヤサイズF=120/70ZR17 R=190/50ZR17

HONDA CBR1000RR──RC211Vの遺伝子を継承したRR

スーパーバイク世界選手権(SBK)のレース規定が変更され、4気筒モデルは1000ccに。これを受けたホンダは、CBR900RRにフルモデルチェンジをかけ、モトGPマシン=RC211Vの技術を惜しみなく注いだCBR1000RRを投入した。新設計エンジンは954→998ccに拡大され、シリーズ初の主要3軸三角配置を導入。メインフレームから独立させたユニットプロリンクサス、市販車初の電子制御ステアリングダンパーもRCV譲り。公道を視野に入れつつ、サーキットでの勝利を狙った初のRRとなった。そして、センターアップマフラーも話題に。RCVと瓜二つのスタイルを作り上げ、空力やバンク角の面でも有利。同年登場の新型R1と並び、スーパースポーツのトレンドとなった。

【HONDA CBR1000RR 平成16(2004)年】主要諸元■水冷4ストローク並列4気筒DOHCバルブ 998cc 172ps/12500rpm 11.7kg-m/8500rpm■179kg(乾)■タイヤサイズF=120/70ZR17 R=190/50ZR17 ※諸元は海外仕様/写真右はRC211V

YAMAHA TMAX──スクーターの皮を被った本気スポーツ

250ccスクーターブームは、’00年代になると大型クラスにも波及。クルーザー指向が強まる中、ヤマハはスポーツ性能を追求したTMAXを投入した。スクーターで一般的なユニットスイングではなく、ダイヤモンドフレームや独立式リヤアームを採用。抜群の軽さと運動性能を実現し、元祖マキシスクーターにして今も代表格に君臨する。

【YAMAHA TMAX 平成13(2001)年】主要諸元■水冷4ストローク並列2気筒DOHC4バルブ 499cc 38ps 4.5kg-m■198kg(乾)

HONDA CBR600RR──初のミドルRRはプチRCV

CBR600F4iの後継機としてデビューした、600クラス初のRR。CBR1000RRに1年先駆けて、市販車で世界初となるセンターアップマフラーやユニットプロリンクサスなどRC211Vを意識した装備を与えた。設計自由度が高く、軽量&高剛性な新鋳造方式の中空構造アルミフレームも世界初。欧州を中心にレースや公道で人気を博した。

【HONDA CBR600RR 平成15(2003)年】主要諸元■水冷4ストローク並列4気筒DOHC4バルブ 599cc 119ps 6.7kg-m■169kg(乾)

HONDA CB1300シリーズ──ジャパニーズネイキッドの真髄

CB1000スーパーフォアは’98年に1300に進化し、重厚長大路線に舵を切る。だが、スポーティなCBを望む声は多く、またライバルであるXJR1300の好調な売れ行きを前に、’03年に全面刷新を敢行した。新設計エンジンなどで12kgもの減量を達成。さらに高重心化による軽快なハンドリングで、堂々たる車格ながら運動性能を両立し、大型ネイキッドの決定版となった。’05年にカウル付きのスーパーボルドールも追加。

【HONDA CB1300 SUPER BOL D’OR 平成17(2005)年】主要諸元■水冷4ストローク並列4気筒DOHC4バルブ 1284cc 100ps 11.9kg-m■261kg(乾)

【HONDA CB1300 SUPER FOUR 平成15(2003)年】

YAMAHA YZF-R6──コーナリングで兄・R1の先を行った

’99年にデビューしたYZF-R系の次男が、’06年型で3世代目に進化。ショートストローク化をはじめ、吸排気チタンバルブや圧縮比アップで高回転化を促進。メーターには2万rpmまで刻まれる。さらに特筆すべきは量産バイク初の電子制御スロットル。いち早く電脳化を推し進め、画期的なレイヤードカウルも後世に影響を与えた。2024年に欧州でレース専用マシンとして販売されるR6もこのマシンが原型となっており、2017年~2022年にかけてワールドスーパースポーツ選手権で6連覇するなど、きわめて高い戦闘力を誇っている。

【YAMAHA YZF-R6 平成18(2006)年】主要諸元■水冷4ストローク並列4気筒DOHC4バルブ 599cc 127ps 6.7kg-m■161kg(乾)

YAMAHA WR250R/X──妥協のないオフロード版R1

WR250R(写真右)は“オフロードでのYZF-R1”をコンセプトに開発。新設計の水冷シングルは、250初のチタンバルブやストレート吸気で31psを叩き出す。これを市販250オフロード初のアルミフレームに搭載し、乾燥重量はわずか123kg。モトクロッサーに迫るスペックで大いに話題を呼んだ。サスペンションも前後フルアジャルタブルとこれまた豪華。WR250X(左)は前後17インチホイールを装着したモタード版だ。

【YAMAHA WR250R/X 平成19(2007)年】主要諸元■水冷4ストローク単気筒DOHC4バルブ 249cc 31ps 2.4kg-m■123kg(乾)

KAWASAKI Ninja 250R──フルカウル250スポーツを再興した立役者

’00年代に入り、250スポーツの生産終了が相次ぐ中、カワサキが世界戦略車として’08年に投入。デビュー当時、国内250クラス唯一のフルカウル車で、長寿ツアラーのZZR250をベースに、モトGPマシン=ZX-RRをモチーフとするデザインを与えた。パラツインは新たにFIを採用し、31psを発生。微粒化インジェクターとデュアルスロットルバルブにより低中速域で扱いやすく、前後17インチやペタルディスクの足まわりも充実している。高品質ながら、海外生産と徹底したコストダウンで50万円を切る税込価格(’08年当時)も実現し、大ヒットを記録。現代に通じる250ブームの火付け役となった1台だ。

【KAWASAKI Ninja 250R 平成20(2008)年】主要諸元■水冷4ストローク並列2気筒DOHC4バルブ 248cc 31ps 2.1kg-m■151kg(乾)

こちらはニンジャ250RのルーツとなったGPX250R(昭和62年=1987年)。北米ではニンジャ250Rと名乗り、2008年に新型ニンジャ250Rが登場するまで継続販売されていた。

KAWASAKI Ninja1000──速いけどイージーな万能選手

高い運動性能を有しながら、安楽なライポジで街乗りやツーリングも得意な“ラクッ速”のハイト系スポーツ。このジャンルをメジャーに押し上げたモデルが、’11年に登場したニンジャ1000だ。ベース車は快速ネイキッドの’10年型Z1000(写真右)で、エンジン上部をメインチューブが通るバックボーンタイプのアルミフレームに、リニアなレスポンスを示すダウンドラフト吸気の1043cc直4を搭載。これにスーパースポーツ風のフルカウルと手動で3段階調整が可能な可変式スクリーンを与え、快適な巡航性能を実現した。さらに厚みのあるシートや、19L燃料タンク、大容量シート下スペースなどで実用性を高めている。

【KAWASAKI Ninja1000 平成23(2011)年】主要諸元■水冷4ストローク並列4気筒DOHC4バルブ 1043cc 138ps/9600rpm 11.2kg-m/7800rpm■228kg(装備)■タイヤサイズF=120/70ZR17 R=190/50ZR17

【KAWASAKI Ninja1000 平成23(2011)年】幅広&アップハンによる乗車姿勢で長距離がラク。一方、軽快なハンドリングとトルクフルな中速域により、峠ではスーパースポーツを従えて走ることも可能だ。

HONDA NC700X──価格破壊&実用性の革命児

共通プラットフォームでジャンルの異なる多機種展開を行う――クルマで使われる手法をバイクに持ち込み、61.9万円という低価格を実現。エンジンは味わいと6000rpm以下の実用性に絞り、通常のタンク部を収納スペースとするのが特徴だ。手元のスイッチで変速できるDCT仕様を用意し、兄弟車としてネイキッドのS、スクータータイプのインテグラも投入された。

【HONDA NC700X 平成24(2012)年】主要諸元■水冷4ストローク並列2気筒SOHC4バルブ 669cc 50ps 6.2kg-m■214kg(装備)

【HONDA NC700X 平成24(2012)年】共通プラットフォームで作られたNC700XとNC700S、インテグラはエンジンを車体をほぼ共用した。

YAMAHA MT-09──RZの再来? 過激な新生MT

マスターオブトルクを標榜する新世代MTシリーズの第1弾としてデビュー。’76年登場のGX750以来となる完全新設計の3気筒は、2スト的な弾ける加速で話題に。車体は新作アルミフレームなどで軽量コンパクトさを追求し、装備重量188kgという400ccクラス並みの軽さを達成した。3段階のパワーモードや、モタード系の異種交配デザインも特徴だ。

【YAMAHA MT-09 平成26(2014)年】主要諸元■水冷4ストローク並列3気筒DOHC4バルブ 846cc 110ps 8.9kg-m■188kg(装備)

【YAMAHA MT-09 平成26(2014)年】過激なレスポンスでフロンアップは容易だった。そして上げたフロントを維持するのはその激しいレスポンスゆえに腕が必要だった。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事([特集] 日本車LEGEND)

世界不況からの停滞期を打破し、新たな“世界一”への挑戦が始まった 2008年からの世界同時不況のダメージは大きく、さらに東日本大震災が追い打ちをかけたことにより、国産車のニューモデル開発は一時停滞を余[…]

レプリカブームはリッタークラスへ。速度自主規制発動から世界最速ロマンも終焉へ ZZ-R1100やCBR900RR、CB1300 SUPER FOURといった大ヒットが生まれたこと、そして教習所での大型[…]

大型免許が教習所で取得できるようになりビッグバイクブームが到来 限定解除、つまり自動二輪免許中型限定(いわゆる中免)から中型限定の条件を外すために、各都道府県の試験場で技能試験(限定解除審査)を受けな[…]

ハチハチ、レーサーと同時開発、後方排気など様々なワードが巷に踊る 群雄割拠のレーサーレプリカブームはやがて、決定版ともいえる’88NSR250Rの登場でピークを迎えていく。「アルミフレーム」「TZと同[…]

レプリカブームがナナハンクラスに進撃。’80s名作ロードスターも誕生した 250ccで始まったレーサーレプリカ熱狂時代は、RG250Γをリリースしたスズキが同時代の開拓者として次なる一手を打つ。それが[…]

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

“モンスターマシン”と恐れられるTZ750 今でもモンスターマシンと恐れられるTZ750は、市販ロードレーサーだったTZ350の並列2気筒エンジンを横につないで4気筒化したエンジンを搭載したレーサー。[…]

天敵ゼファーをターゲットから外しホンダDNAのスーパースポーツを目指す! 1992年のリリースから、実に30年ものロングセラーを記録した空前のヒット作、ホンダCB400スーパーフォア。 実はこれより前[…]

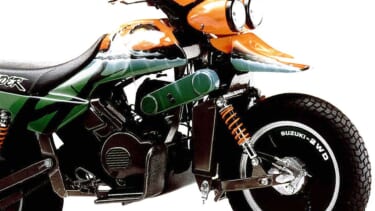

砂漠やオフロードの踏破をテーマに開発していたドリームバイクの途中経過報告! 1991年の第29回東京モーターショーに、スズキは3種の「2駆」もしくは2WD、つまり前後輪とも駆動する試作バイクを参考展示[…]

未知のジャンルへ挑戦した縦置き80度Vツイン どうして縦置きVツインだったんだろう? ホンダGL/CXシリーズ対して、僕は昔から疑問を抱いていた。当時の技術資料を見ると「ウイングGLは1980年代の新[…]

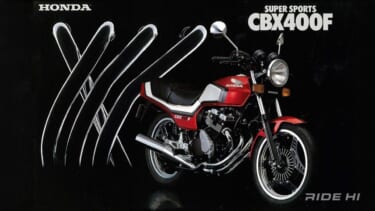

伝説のヨンフォアを凌駕するX字にクロスしたエキパイが輝く最高峰のプライド! 1981年の終わりに近い11月、ホンダはCBX400FというCBに「X」を加えた新機種をリリース、その内容はまさにありったけ[…]

人気記事ランキング(全体)

7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]

簡単取り付けで手間いらず。GPS搭載でさらに便利に バイク用品、カー用品を多数リリースするMAXWINが開発したヘルメット取り付け用ドライブレーコーダー「MF-BDVR001G」は、ユーザーのニーズに[…]

WMTCモード燃費50km/Lで、航続可能距離は600km! スズキは、2017年に初代モデル登場、2020年に現行デザインへとモデルチェンジを受けた「ジクサー150」の2026年モデルを発表した。2[…]

世代をまたくトップライダーたちのレプリカモデルが一気に3種も登場 『DIGGIA2』は、2024年12月にも発売された、MotoGPライダーのファビオ・ディ・ジャンアントニオ選手のレプリカモデル第2弾[…]

製品名がグラフィック化されたユニークなモデルのニューカラー 『GT-Air3 MIKE』は、その製品名を巧みに図案化したグラフィックを特徴とするモデルで、2025年10月に発売された。このたび発表され[…]

最新の投稿記事(全体)

機能を成立させた上で独創性と独自性を追求する 愛車を自分好みのスタイルや仕様に変更するカスタムは、ツーリングやサーキット走行と同様にバイクの楽しみ方のジャンルとして確立されている。そしてオリジナルパー[…]

論より証拠! 試して実感その効果!! ドゥカティと聞いて思い浮かぶのは、やはりあの空冷Lツインの鼓動感ではないでしょうか。しかも400ccという、日本の道路事情にもぴたりとハマる排気量でそれを味わえる[…]

スプリングピン(ロールピン)って何者? まずはコイツの正体からいってみましょう。スプリングピン(ロールピン、とも呼ぶらしい)ってのは、こういう「切れ目の入った筒状のピン」のこと。 スプリングっていうぐ[…]

キービジュアルは『モンスターストライク』の人気キャラクター! 若年層へのアプローチとして、人気RPGアプリ『モンスターストライク』とのコラボレーションが決定した。キービジュアルにはモンストの人気キャラ[…]

日常の足として”ちょうどいい”を訴求 日々の買い物、駅までの送迎、あるいは農作業。そんな日常の足に、大型の自動車はオーバースペックであり、重い維持費がのしかかる。かといって、二輪車は転倒のリスクや悪天[…]

- 1

- 2