埼玉県秩父市にある県立秩父農工科学高校。農業や林業、食品関係、電気や機械などの工業関係を約800人の学生が学ぶこの学校で、3月5日に非常にユニークな授業が行われた。原付で通学する学生に対し、ホンダの電動スクーター・EM1e:の開発者が講義を行い、さらに校内で試乗まで行うというもので、電動モビリティとカーボンニュートラルについて考えてもらおう…という試みだ。

●文:Nom(埜邑博道) ●写真:ホンダモーターサイクルジャパン/編集部

EM1e:の開発エンジニアが高校で講義

ライダーにはなじみの深い埼玉県小鹿野町の近隣にある県立秩父農工科学高等学校。800人余りの学生が学ぶこの高校は安全運転教育にも積極的で、約50人の男女学生が原付で通学をしています。

この高校で3月5日、非常にユニークというか、とても興味深い授業が行われました。

それは、ホンダの電動スクーター・EM1 e:を題材に、ホンダのエンジニアが2名参加して講義を行い、午後からは希望者がEM1 e:を試乗する(それも高校の敷地内で!)というもので、タイトルは「高校生と考えるカーボンニュートラルと電動モビリティ」でした。

ご存じの方も多いと思いますが、埼玉県は脱3ない運動の先頭を行っている地域で、前述のようにこの高校もバイク通学が認められていますが、まだまだ3ない運動により高校生がバイクに乗ることを禁じている自治体が多いなかで、バイクに付いての講義→その後に試乗というのは非常に画期的な出来事。当日の模様と、なぜこんなことが実現したかをご説明しましょう。

秩父市はカーボンニュートラルシティを宣言している

当日、講義を受講したのは電気科/機械科の2年生、76人。高校で3年間、機械に関する技術と電気について学ぶ学生たちですから、当然、バイクにも興味津々。

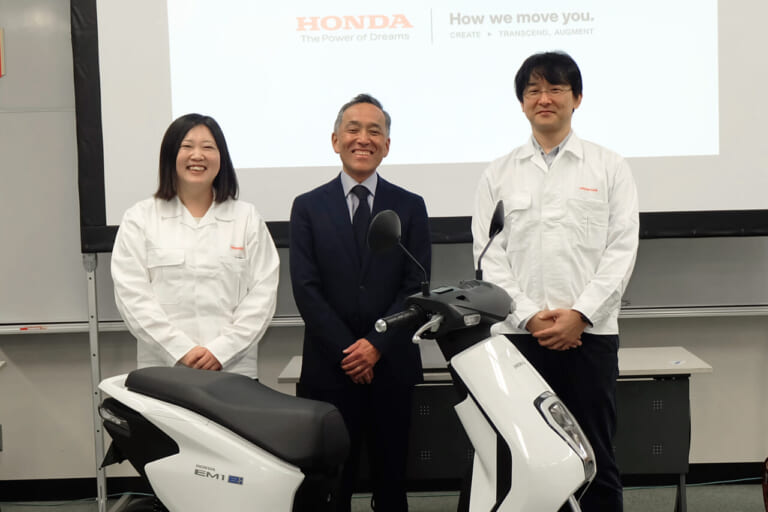

さらに今回の題材は電気で動くEVスクーターですから、新たなモノとの出合いに心をときめかせ、さらに講師はEM1 e:を作ったHondaのエンジニアである後藤香織さん(EM1 e:の開発責任者)と内山一さん(EM1 e:の開発責任者代行)なのですから機械と電気を学ぶ学生にとっては最先端の知識を深める千載一隅のチャンスなのです。

講師役を務めたのは、EM1 e:の開発責任者の後藤さん(中央右)と責任者代行の内山さん(同左)。受講した学生と記念撮影。

では、なぜ高校生とEVスクーターという組合せなのか。

ひとつは、前述のようにここ秩父農工科学高校は原付での通学を認めていて、実際に多くの学生が通学にバイクを使用しているため、やっと普及し始めたEVスクーターには当然興味を抱き、強い関心を持っているということ。

そして、秩父市は2050年にCO2排出量実質ゼロを目指す「カーボンニュートラル(以下CN)宣言」を行っていて、ゼロエミッションのEVスクーターは秩父市にとってCNを促進する有効な手段であると考えられるため、日ごろから原付に乗っている学生たちにEM1 e:の存在と有効性を深く知ってもらおうということ。

【ホンダEM1e:】ホンダが2023年に発売した原付1種クラスの電動スクーター。着脱式のバッテリー「ホンダモバイルパワーパックe:(MPP)」を1個搭載し、1充電あたりの走行距離は53km。価格はMPP1個と専用充電器を含んで29万9200円だが、補助金などで50ccガソリン車同等の24万円程度で購入可能な自治体も。

そしてもうひとつ、ご存じの通りEVスクーターはゼロエミッションという大きなメリットがある乗り物ですが、まだまだ発展途上で航続距離が短く(EM1 e:は53㎞・30㎞/h定地走行値)、充電インフラも整っていないというネガもあり、どうしてもその部分だけがフィーチャーされ、従来の原付スクーターよりも不便な乗り物ととらえる向きもあります。

ただ、通学で使用する場合は、満充電状態で学校への往復ができれば、帰宅して自宅でバッテリーを充電、翌日は再び満充電のバッテリーをバイクに装着してスタートというサイクルでEVスクーターを便利に使用できます。片道20分程度の通学使用なら、EM1 e:は十分その役割を果たしてくれるのです。

「EVスクーターは高校生の通学用として非常に親和性が高い。多くの場合、高校生には親がバイクを買ってあげるわけですが、EVバイクは音はしないし、においもしない。スピードもそんなに出ないからヤンチャなこともしないだろうし、走行距離もあまり長くないからそれほど遠くにも行けない。高校生が最初に乗るバイクとしては、とても適していると思います。バッテリー容量に関しても、たとえば充電ステーションを秩父市役所や学校に設置すればインフラの問題も解決でき、使い勝手はとても向上します。自治体のCN化にも貢献できますからね。いま、日本全国でバイク通学を認めている高校は180校あるそうですから、安全運転教育も一緒に行うことで、ここを皮切りに全ての高校で同じようなことをやりたいくらいです」

当日、視察に来ていたホンダモーターサイクルジャパン(以下HMJ)の室岡克博社長はこのように語っていました。

HMJの室岡社長(中央)も興味深そうに講義を視察。原付通学を認めているすべての高校で同様の講義をやりたいと語った。

2時間の講義の後は待望の試乗タイム

講義は計2時間行われ、1時限目は「カーボンニュートラルと電動化の取組み」、2時限目は「電動バイクの仕組みと特徴」。この2つのテーマで、開発責任者の後藤さんと責任者代行の内山さんがレクチャーしました。

とくに2時限目の「電動バイクの仕組みと特徴」は、さすが機械工学を学んでいる学生用ということで、かなり突っ込んだ内容にも触れていました。学生たちも、自分たちが将来目指すかもしれないバイクメーカーの現役エンジニアから直接話が聞ける貴重な機会ということで、熱心に聞きいっていました。

自分たちが学んでいる領域の話とあって、学生たちは集中して講義に聞き入っていた。

講義の後は、お昼休みを挟んで待望の試乗タイム。当日は、計24名の学生が試乗しましたが、なかには講義を受けた電気科/機械科以外の学生も。全員、親の許可を受けて試乗に臨みました。

ほとんどすべての学生が電動バイクは初体験。静かで快適という意見や、逆に静かすぎてクルマなどに気づかれないかも、という感想もありました(試乗した学生のコメントは囲み記事を参照)。

まだまだ発展途上で、充電インフラや航続距離の問題などで本格的な普及には至っていない電動バイク、EVスクーターですが、調べてみると2050年に二酸化炭素排出実質ゼロを表明している自治体は昨年末時点で1013自治体(46都道府県、570市、22特別区、327町、48村)あります。

しかし、東京都(ガソリン車両との価格差から国の補助金を除いた額を補助。原付は上限18万円、原付以外は上限48万円)を除くと電動バイクの購入補助/助成金を支給している自治体はほとんどなく(あっても数万円どまり)、電気自動車に対する優遇策には程遠い状況です。

電気自動車も、各種補助金のおかげで普及が進んでいる現状を考えると、電動バイク/EVスクーターにももっと手厚い補助が必要ではないでしょうか。とくにカーボンニュートラル宣言をしている自治体は、クルマだけではなくバイクにも目を向けて欲しいと思います。

今回の秩父農工科学高校での講義と試乗のことを聞いた各自治体が、興味を持って、自分のところでもやってみたいと思ってくださると素晴らしいのですが……。

EM1 e:に体験試乗した学生にお話を聞きました

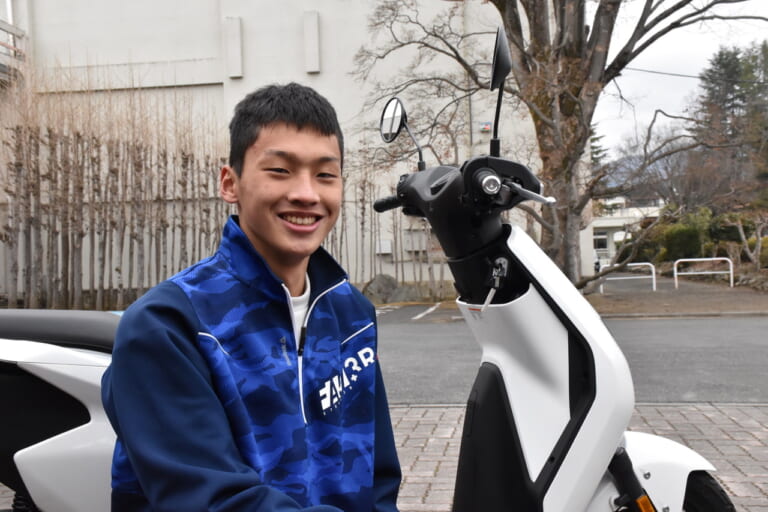

髙野寿季さん(農業科1年)

「普段はJOGで通学しています。電動は初めて乗って、振動がなくて疲れなさそうだと思いました。シート下に荷物が入れば使ってみたいですね」

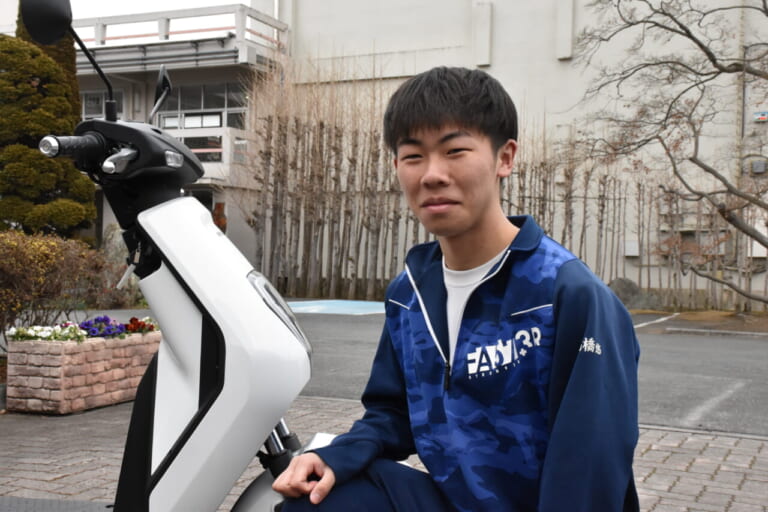

髙橋悠杜さん(森林科学科2年)

「バイクに乗るのが久しぶりなこともあり、とても楽しかったです。速度も出やすく乗りやすいですね。音がするほうが乗っている感じはありますが、そうしたバイクとの違いはすごく感じました」

新井颯七(はやな)さん(右・ライフデザイン科2年)

「ビーノで通学していて、EM1 e:の方がアクセルをひねった瞬間からしっかり加速してくれます。静かなのもよかったです」

小池美羽(みう)さん(左・フードデザイン科2年)

「原付免許を取ったばかりで、バイクに乗るのは初めてでした。乗るまでは恐かったけど、メッチャ楽しかったです。ただ、ちょっとお値段が……」

先生は”CB子ちゃん”乗り!

秩父農工科学高校・斎藤晴樹教諭

「当校はバス便が少ない地区の生徒にバイク通学を許可していて、現在50人ほどがバイク通学しています。50cc以下ならタイプは問わず、スクーター以外ではモンキーやエイプが人気です。おじいちゃんの乗っていたカブを直して使っている学生もいますよ。3ないがある頃からバイク通学OKで、当時からバイク置き場がある学校は県内でも珍しいと思います」 余談ながら斎藤先生は赤いCB750F乗り。自作の”巨摩郡レプリカ”に注目!!(編集部)

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事(新型EV/電動バイク)

ホンダのバッテリーシステムを使った電動二輪車・ヤマハ「JOG E」 電動二輪車はもちろん、ポータブル電源や農業ロボット、投光器、小型建機などの使用実績がある着脱可搬バッテリー「Honda Mobile[…]

モーターは独自開発のホイールサイドタイプを採用 ホンダは、タイおよびベトナム向けにICE(内燃機関)の110ccクラスに相当する動力を備えた電動二輪パーソナルコミューター「Honda UC3」を発売す[…]

機敏なスポーツモードと安定感のある旋回性能 ʼ25年の全日本ロードレース選手権では、J-GP3クラスで自己最高のシリーズランキング3位を獲得。応援ありがとうございました!! このシーズンオフは、「奥の[…]

電化政策は失敗したが、静かに浸透するEV二輪車 かつてEICMAをあげて後押ししていた電動バイクたちは、いま会場にはない。代わりに中国ブランドやインドブランドが台頭し、かつて電動バイクブランドやそれを[…]

日本発のトランスフォーマブル・バイク「タタメルバイク」 タタメルバイクは、日本のものづくりの精神と、自由な発想が融合して生まれた「持ち運べるパーソナルモビリティ」だ。最大の特徴は、その名の通りの折り畳[…]

最新の関連記事(交通/社会問題)

ハンドチェンジ/フットクラッチは昔の変速方式。ジョッキーシフトはその現代版カスタム 今回は、バイク乗りなら一度は見たことのあるかもしれない「ジョッキーシフト」について書きたいと思います。 戦前や戦後間[…]

窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙う理由 窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙うのは「盗みやすく確実に売れる」というのが、大きな理由です。実は近年、窃盗件数自体は減少していると同時に検挙率は[…]

きっかけは編集部内でのたわいのない会話から 「ところで、バイクってパーキングメーターに停めていいの?」 「バイクが停まっているところは見たことがないなぁ。ってことはダメなんじゃない?」 私用はもちろん[…]

車検満了日の2か月前から受験可能に! 春といえば車検の季節。新車や中古車がもっとも売れるのは1~3月であり、そこから3年あるいは2年が経つと車検がやってくる。もちろん納税も……。 この季節は年度末でも[…]

改めて知っておきたい”路上駐車”の条件 休暇を利用して、以前から行きたかったショップや飲食店を訪ねることも多くなる年末・年始。ドライブを兼ねたショッピングや食べ歩きで日ごろ行くことのない街に出かけると[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

なぜ、これほどまでに売れるのか? ワークマンのリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」が、異常とも言える売れ行きを見せている。 2025年の秋冬商戦に向けた第1弾は、用意された211万着が[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

伝説の暗殺拳が拓く、愛と宿命の世紀末 1980年代、原作・武論尊、作画・原哲夫により展開され、少年たちの胸を熱く焦がした『北斗の拳』。その魅力について振り返っておこう。 物語の舞台は、199X年の核戦[…]

日本に導入される可能性も?! ホンダはタイで、PCX160をベースにクロスオーバー仕立てとした軽二輪スクーター「ADV160」の新型2026年モデルを発表した(インドネシアでは昨秋発表)。新たにスマー[…]

最新の投稿記事(全体)

400ccでも360°クランクが路面を蹴る力強さで圧倒的! 1982年にVF750SABRE(セイバー)とアメリカン・スタイルのMAGNA(マグナ)でスタートしたV4攻勢。 当時は世界GP頂点が500[…]

人とハーレーが自然と集まる恒例イベント 定期的に趣向を凝らしたイベントを開催するハーレーダビッドソン川口。クリスマスシーズンであったこの日もまた、お買い得品がいっぱいの特価セールや参加型の各種企画、キ[…]

ホンダ×サワークリーム トラックジャケット:スポーティかつ洗練されたアウター スポーティかつ都会的なカッティングで仕上げたトラックジャケット。胸元にはHONDAのロゴを配置し、ブラックを基調としたシン[…]

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

派手なタイムからは見えないファクトリーチームの“本気” 今年も行ってまいりました、マレーシア公式テスト! 現地ナマ情報第1弾のしょっぱなからナンですが、今年もマルク・マルケス(ドゥカティ・レノボ・チー[…]

- 1

- 2