毎年のように新技術が投入され、日本の4メーカーが世界4大メーカーとして覇権を争っていた時代。300km/h超えを達成したマシンが複数登場することで、のちの300km/h速度リミッター導入へと繋がっていく。

●文:ヤングマシン編集部

- 1 レプリカブームはリッタークラスへ。速度自主規制発動から世界最速ロマンも終焉へ

- 2 YAMAHA YZF-R1──CBR900RRの産みの親、馬場さんも驚いた3軸配置

- 3 YAMAHA YZF-R7──スーパーバイクレースもR系へ

- 4 HONDA VTR1000SP-1──打倒ドゥカティ、ホンダ本気のVツインレーサー

- 5 SUZUKI TL1000R──ライバルも野心的Vツインスーパースポーツで対抗

- 6 HONDA CBR1100XX SUPER BLACKBIRD──カワサキから「世界最速」を奪取

- 7 KAWASAKI Ninja ZX-12R──最後の300km/hオーバーマシン

- 8 SUZUKI GSX1300R HAYABUSA──速さ+運動性能で超ロングヒット

レプリカブームはリッタークラスへ。速度自主規制発動から世界最速ロマンも終焉へ

ZZ-R1100やCBR900RR、CB1300 SUPER FOURといった大ヒットが生まれたこと、そして教習所での大型二輪免許取得が可能になったことから、1990年代後半はビッグバイクブームが加速していく。そして登場したのは、ドゥカティに対抗しうる国産Vツイン勢。ヤマハTRX850のスマッシュヒットが引き金になっていた面もあるが、いずれにせよリッターレーサーレプリカが誕生してしまったのだ。さらにはYZF-R1がWGPマシンのような車体構成を引っ提げて衝撃のデビューを飾り、翌年にはハヤブサが登場する。「何が最速なのか」という、最速の定義すら書き換える勢いでレーサーレプリカとフラッグシップマシン(のちにメガスポーツなどとも呼ばれる)が頂点を競っていった。そして異形の12Rの登場とほぼ同時に、ハヤブサが先鞭をつけた速すぎる最高速度に対して規制する動きが生まれ、最速キング争いは収束していったのだ。

1997年は消費税が3%→5%へと引き上げられたほか、お台場のフジテレビ新社屋から本放送が開始された。東京湾アクアラインの開通もこの年だ。翌年の1998年は黒澤明監督とギタリストのhideが亡くなった。そしてiMacやウインドウズ98が誕生している。1999年、ノストラダムスの大予言は当たることなく、ミレニアムを迎えた2000年にはイチローがメジャーリーガーに。プレイステーション2が発売されたのもこの年だった。

YAMAHA YZF-R1──CBR900RRの産みの親、馬場さんも驚いた3軸配置

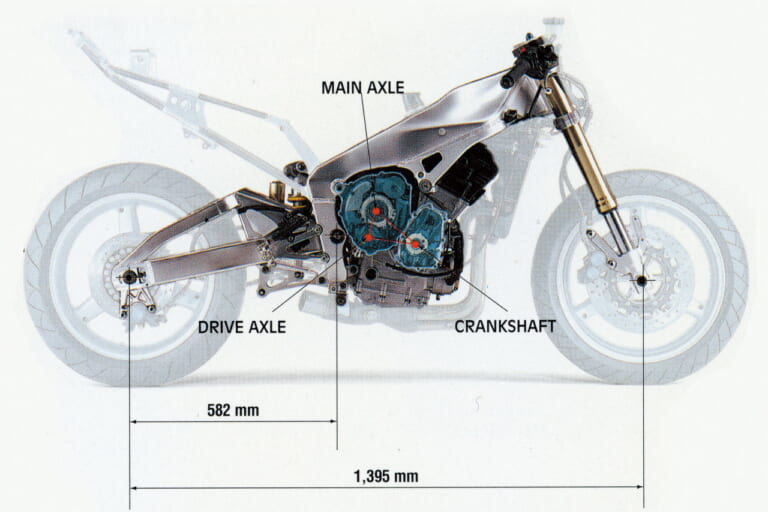

初代ホンダCBR900RRが切り拓いたスーパースポーツカテゴリーには、その後カワサキZX-9Rも追随したが、ムーブメントとしてブレイクしたのはこのR1の登場によってだった。大排気量エンジンを軽量コンパクトな車体に搭載して高い運動性能を発揮するというコンセプトを更に明確に標榜。主要3軸三角形配置によるシャーシ前後長の短縮、その一方でスイングアームを長めとし、よく動くサスペンションとするなど、現代に通じる数々の設計手法が導入された。それまでは900ccが最適解とされていたスーパースポーツ界においてリッター化を果たした意義も大きい。この後ライバルたちもこぞってリッター化。やがてレース界も席捲するのだが、まだこの頃はあくまで峠が主眼だった。

【YAMAHA YZF-R1 平成10(1998)年】主要諸元■水冷4ストローク並列4気筒DOHC5バルブ 997.8cc 150ps/10000rpm 11.0kg-m/8500rpm■177kg(乾)■F=120/70ZR17 R=190/50ZR17

エンジンの主要3軸を三角形に配置するレーサー譲りの手法が超コンパクトな車体に貢献。よく動く足まわりと組み合わせて抜群の旋回性能を実現した。

YAMAHA YZF-R7──スーパーバイクレースもR系へ

スーパーバイクの750ccレギュレーション末期には、兄弟車となるR7も登場。やがてレギュレーション変更でR1そのものがレースの舞台でも主役となるのだ。

【YAMAHA YZF-R7 平成11(1999)年】主要諸元■水冷4ストローク並列4気筒DOHC5バルブ 749cc 106ps 7.4kg-m■176kg(乾)

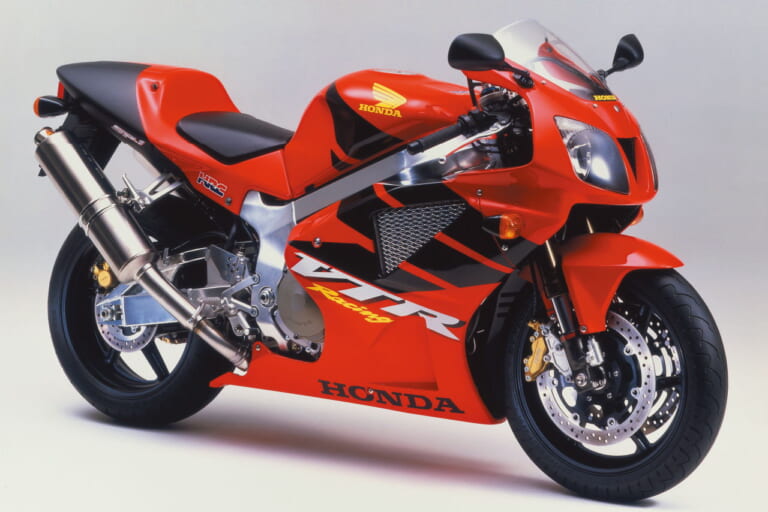

HONDA VTR1000SP-1──打倒ドゥカティ、ホンダ本気のVツインレーサー

スーパースポーツ人気の高まりとともに国産メーカーには見過ごせない存在も大きくなっていた。それはLツインのドゥカティだ。気筒数が少ないぶん軽量に仕上げられ運動性に優れ、図太いトルクと排気音も4気筒に慣れたライダーたちには新鮮でシェアを伸ばしていた。そこで国産メーカー各社も2気筒スポーツを続々と発売、これに対抗していくことになる。さらにホンダはSBレース用にホモロゲーションモデルのVTR-SPも投入。想定速度域が非常に高く、公道で普通に乗っていたらガチガチでまったく動かないサスなど、完全にレースベースを前提とした仕様となっていた。当時のホンダのトレンドのひとつだったサイドラジエターも印象的。

【HONDA VTR1000SP-1 平成12(2000)年】■水冷4ストロークV型2気筒DOHC4バルブ 999㏄ 136ps/9500rpm 10.7kg-m/8000rpm■199kg(乾)■F=120/70ZR17 R=190/50ZR17

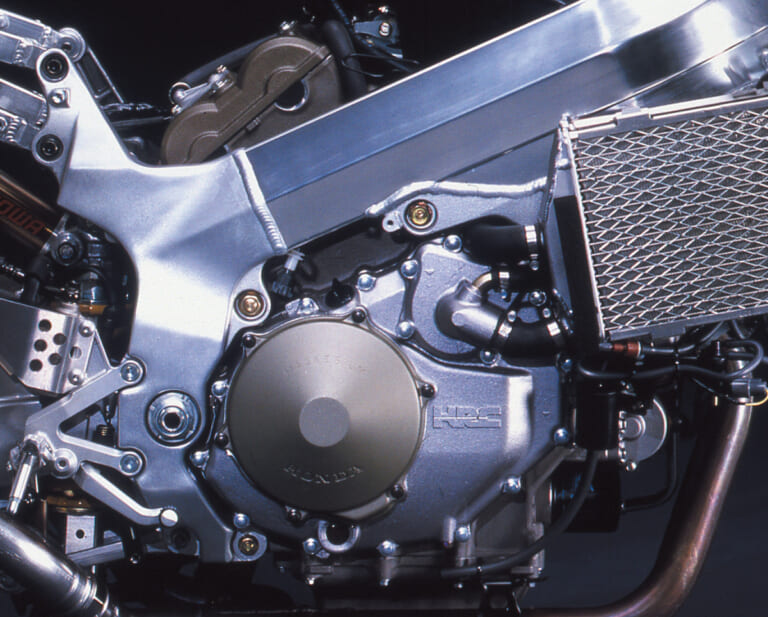

開発はHRCが主導。一般的なカムチェーンのVTR1000Fに対し、SP1/2はカムギアトレーンでエンジンは別物。車体も然りだった。

SUZUKI TL1000R──ライバルも野心的Vツインスーパースポーツで対抗

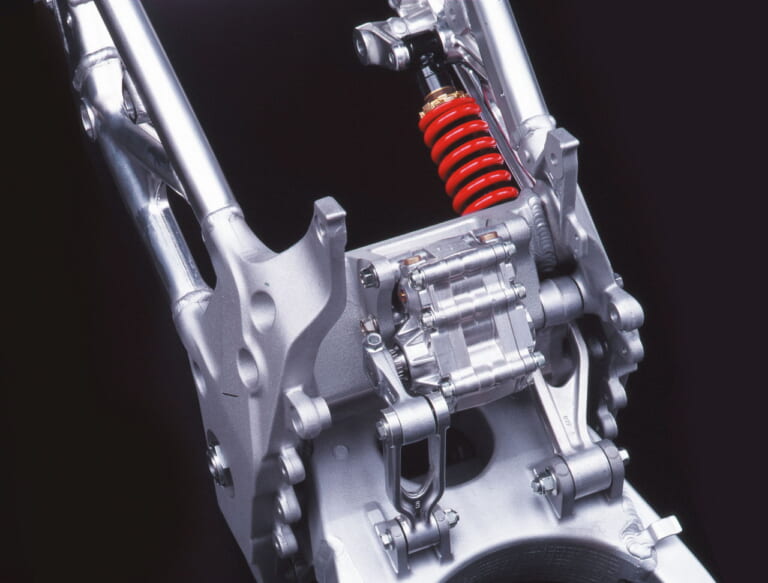

ホンダとともに積極的にVツインスーパースポーツを開発していたのがスズキだ。最初にアルミ製トレリスフレームのTL1000Sを投入。次にVTR-SP同様にツインスパーフレームで剛性を高めたレース用のTL1000Rを送り出した。エンジンはセミカムギヤトレーンを採用して高パワーを発揮。車体もロータリーダンパーサスペンションなど意欲的な機構が盛り込まれていた。

【SUZUKI TL1000R 平成9(1997)年】主要諸元■水冷4ストロークV型2気筒DOHC4バルブ 996cc 137【126】ps13.5【10.7】kg-m■192【187】kg(乾) ※【 】内はS

ホイールベース短縮策として編み出されたのがダンパー部を回転式別体型とするロータリーダンパー。ただ、うまく機能しなかった。

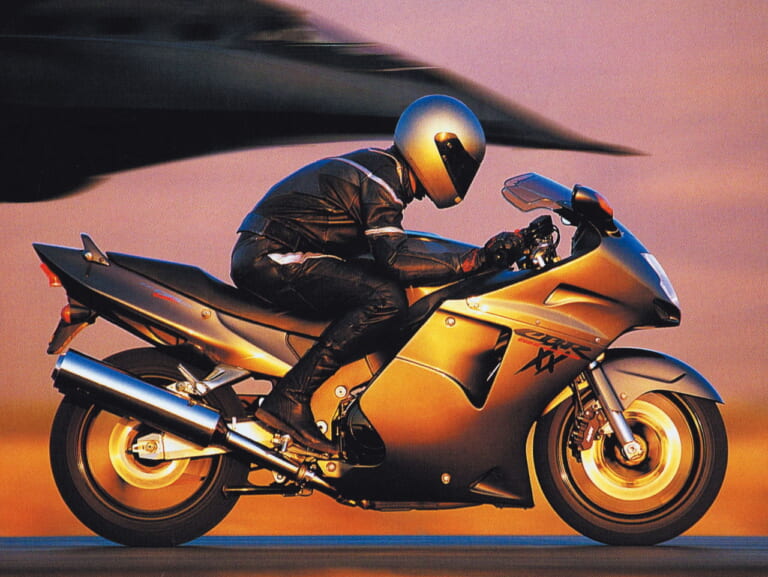

HONDA CBR1100XX SUPER BLACKBIRD──カワサキから「世界最速」を奪取

「世界最高性能」を標榜したスーパーブラックバードは、同時にカワサキZZ-Rから最速王者の座も奪取。「300km/h」がひとつの合言葉のようにライダーたちをスピードへと駆り立てた。日本でも大型二輪免許の教習所取得解禁も相まってビッグバイクブームはさらに高まるばかり。文字通りバイク界の頂点に立ったブラックバード人気は公道に留まらず、鈴鹿8耐S-NKクラスにも参戦するなど様々なチャレンジが試みられた。初代はキャブレター仕様で登場したが、’99年の2代目からはFIとラムエアシステムを導入。カタログ馬力こそ初代と同じ164psながら、さらなる性能アップが図られている。欧州300km/h自主規制以降はツアラー色が高められていた。

【HONDA CBR1100XX SUPER BLACKBIRD 平成9(1997)年】主要諸元■水冷4ストローク並列4気筒DOHC4バルブ 1137cc 164ps/10000rpm 12.7kg-m/7250rpm■223kg(乾)■F=120/70ZR17 R=180/55ZR17

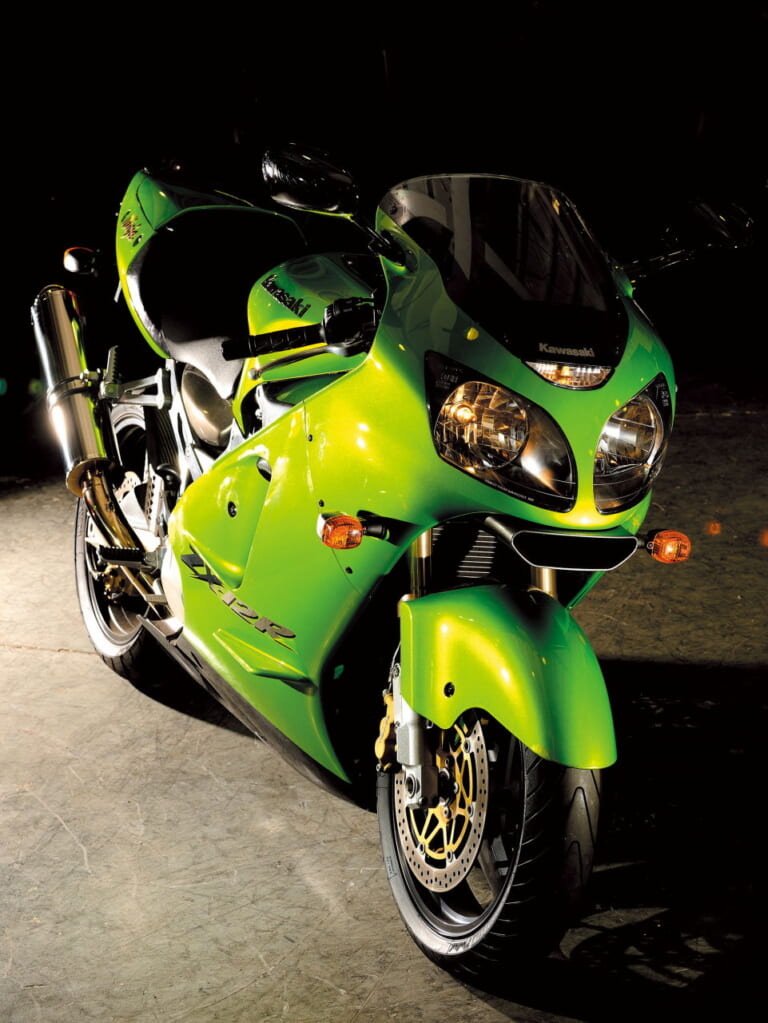

KAWASAKI Ninja ZX-12R──最後の300km/hオーバーマシン

ホンダによって奪われた世界最速の座を奪還すべく、カワサキが総力を結集して作り上げたのが12R。前面投影面積を減らすために採用された量産車初のアルミモノコック・バックボーンフレームや、カワサキ航空部門の協力を得た高速域での浮き上がりを防止するウイングレット、吸入効率を最優先して前方に飛び出したラムエアインテークなど、惜しみなく新フィーチャーがつぎ込まれた。しかし、その存在こそスズキ・ハヤブサより先に知られていたが発売時期では逆転。12Rはノーマル実測で300km/hオーバーを実現しながらも、すでに欧州では速度自主規制が決定的となっており、最速ブームは急激に萎んでいく。出た時期が遅かった。

【KAWASAKI Ninja ZX-12R 平成12(2000)年】主要諸元■水冷4ストローク並列4気筒DOHC4バルブ 1199cc 178ps/10500rpm 13.6kg-m/7500rpm■210kg(装)■F=120/70ZR17 R=200/50ZR17

モノコックフレーム内部にはエアクリーナーやバッテリーを内蔵。燃料タンクは容量の半分がシート下へ潜り、重量配分の適正化に貢献。

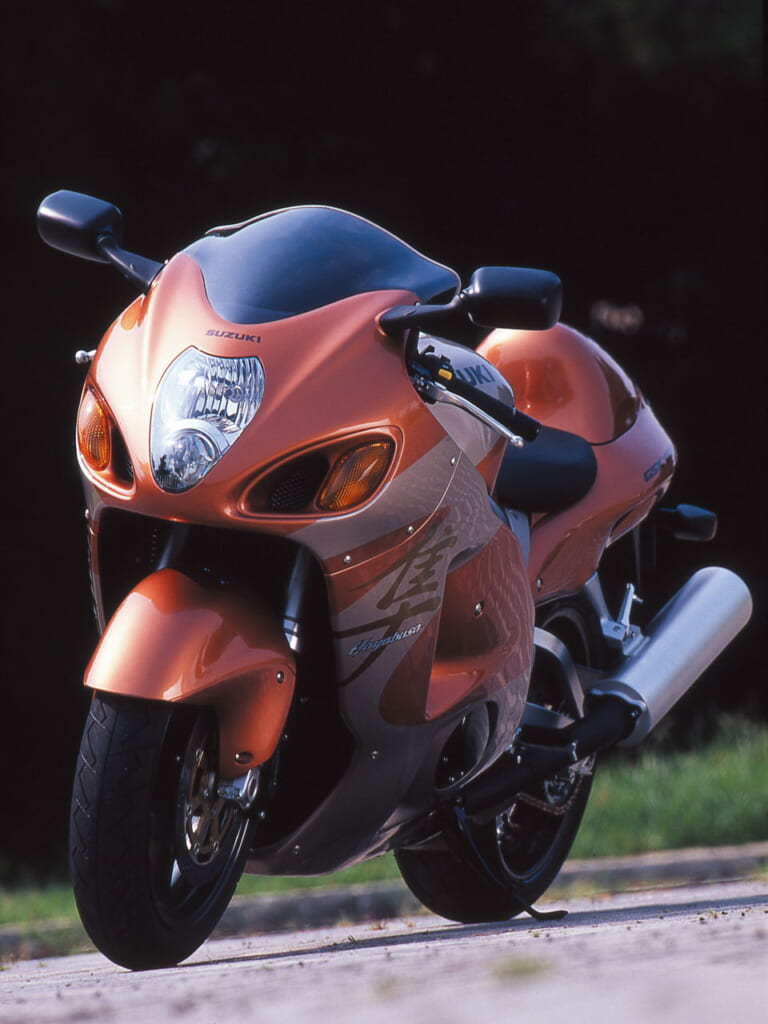

SUZUKI GSX1300R HAYABUSA──速さ+運動性能で超ロングヒット

CBR1100XXに世界最速の座を奪われて悔しいのはカワサキだけではなかった。ZZ-R1100が世界最速の座に君臨していたときの対抗馬はスズキGSX-R1100。そのスズキが俺たちを忘れてないかとばかりに12R発売を前にセンセーショナルにデビューさせたのが初代ハヤブサだった。350km/hまで目盛りは刻まれたメーターは伊達ではなく実際に312km/hを記録。量産車初の300㎞/hオーバーを果たした。だが、ハヤブサのあまりの速さに欧州では速度自主規制が’01年から実施されることとなる。しかし、12Rと違って運動性能も高かったハヤブサはその後も需要が続き、’08にフルモデルチェンジもするロングセラーに。縦目2眼の異形モンスターは今なお人気だ。

【SUZUKI GSX1300R HAYABUSA 平成11(1999)年】主要諸元■水冷4ストローク並列4気筒DOHC4バルブ 1298cc 175ps/9800rpm 14.1kg-m/7000rpm■215kg(装)■F=120/70ZR17 R=190/50ZR17

初代発売時、本誌がヨーロッパで行った最高速アタックではメーター読みで320km/hオーバーを記録。レッドゾーンまでまだ500rpmほど手前だ。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

あなたにおすすめの関連記事

※当記事に掲載されている各テストは、路面状況/気温/ライダーなどが異なり、厳密な同一条件ではありません。すべて参考数値とお考えください。また、『ヤングマシン』本誌以外の計測データが一部含まれています。[…]

再録・初代ハヤブサ vs ライバルZX-12R:アウトバーンで速度無制限バトル(YM'00年5月号より) ※以降の記事内容は『ヤングマシン』本誌'00年5月号掲載記事を元に再構成されています。表現は基[…]

規制議論を巻き起こすほど突出した速さと人気を誇った '98年秋のショーで発表された初代ハヤブサは、よく"衝撃的”と表現されるが、写真が公開された段階では、いい意味で使われていなかった…気がする。当時は[…]

海外専用だった初代の登場から20年間で大きく変更されたのは一度だけ。にもかかわらず、日本で根強い人気を誇るのがスズキのハヤブサ。最高速というキーワードが封印されて以降も、その翼はもがれなかった。スポー[…]

Hayabusa 25周年記念モデル(日本仕様)のディテールはこちら(写真21点) 日本を含む全世界で7月より順次発売! 日本での価格は221万1000円 スズキのフラッグシップモデル「Hayabus[…]

最新の関連記事([特集] 日本車LEGEND)

世界不況からの停滞期を打破し、新たな“世界一”への挑戦が始まった 2008年からの世界同時不況のダメージは大きく、さらに東日本大震災が追い打ちをかけたことにより、国産車のニューモデル開発は一時停滞を余[…]

究極性能先鋭型から、お手ごろパッケージのグローバル車が時代の寵児に オーバー300km/h時代は外的要因もあって唐突に幕切れ、それでも高性能追求のやまなかったスーパースポーツだったが、スーパーバイク世[…]

大型免許が教習所で取得できるようになりビッグバイクブームが到来 限定解除、つまり自動二輪免許中型限定(いわゆる中免)から中型限定の条件を外すために、各都道府県の試験場で技能試験(限定解除審査)を受けな[…]

ハチハチ、レーサーと同時開発、後方排気など様々なワードが巷に踊る 群雄割拠のレーサーレプリカブームはやがて、決定版ともいえる’88NSR250Rの登場でピークを迎えていく。「アルミフレーム」「TZと同[…]

レプリカブームがナナハンクラスに進撃。’80s名作ロードスターも誕生した 250ccで始まったレーサーレプリカ熱狂時代は、RG250Γをリリースしたスズキが同時代の開拓者として次なる一手を打つ。それが[…]

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

強いオリジナリティを求めていたスズキの意欲と結びついたプロジェクト スズキが1976年からGS750で手がけた4ストローク化は、ヨシムラとタッグを組んでプロダクション・レースへ積極的に参加するなど、そ[…]

52°の狭角でも90°Vツインと同じバランサー不要の位相クランクを開発! 1983年、ホンダは次から次へとハイパーマシンを投入して勢いづいていた。 そんな折りに、400ccでVツインのスポーツNV40[…]

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

RCBテクノロジーを継承し誕生したCB900F CB750FOURの登場から10年ライバル車の追撃から復権するためホンダが選択したのは耐久レース常勝のワークスマシンRCB1000の心臓を持ち既存のバイ[…]

人気記事ランキング(全体)

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]

短期間でよくぞここまで……! のヤマハV4 マレーシア公式テストの現地ナマ情報第2弾は、ついにV型4気筒エンジンにスイッチし、スーパーバイク世界選手権(SBK)チャンピオン、トプラック・ラズガットリオ[…]

ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]

最新の投稿記事(全体)

新色はダークグレー、マットブルー、ホワイトの3色 ヤマハは、原付二種スクーター「アクシスZ」にニューカラー3色を設定。継続色のブラックと合わせて全4色のラインナップとし、2026年3月31日に発売する[…]

強いオリジナリティを求めていたスズキの意欲と結びついたプロジェクト スズキが1976年からGS750で手がけた4ストローク化は、ヨシムラとタッグを組んでプロダクション・レースへ積極的に参加するなど、そ[…]

Eクラッチ普及計画が進行中! Eクラッチと電子制御スロットルが初めて連携 ホンダは「第42回 大阪モーターサイクルショー2026」、「第53回 東京モーターサイクルショー2026」、「第5回 名古屋モ[…]

5年ぶりのホワイト復活、4年ぶりのガンメタルも ホンダは2026年モデルの「ゴールドウイングツアー」を発表。385万円~390万5000円(車体色によって異なる)で2026年3月20日発売する。 今回[…]

従来比約1.7倍の容量アップで「すぐ切れる」不安を解消 RSタイチの電熱シリーズ「e-HEAT」に対応するこの「RSP064」は、7.2Vの専用充電池と充電器のオールインワンセットである。かつてのモバ[…]

- 1

- 2